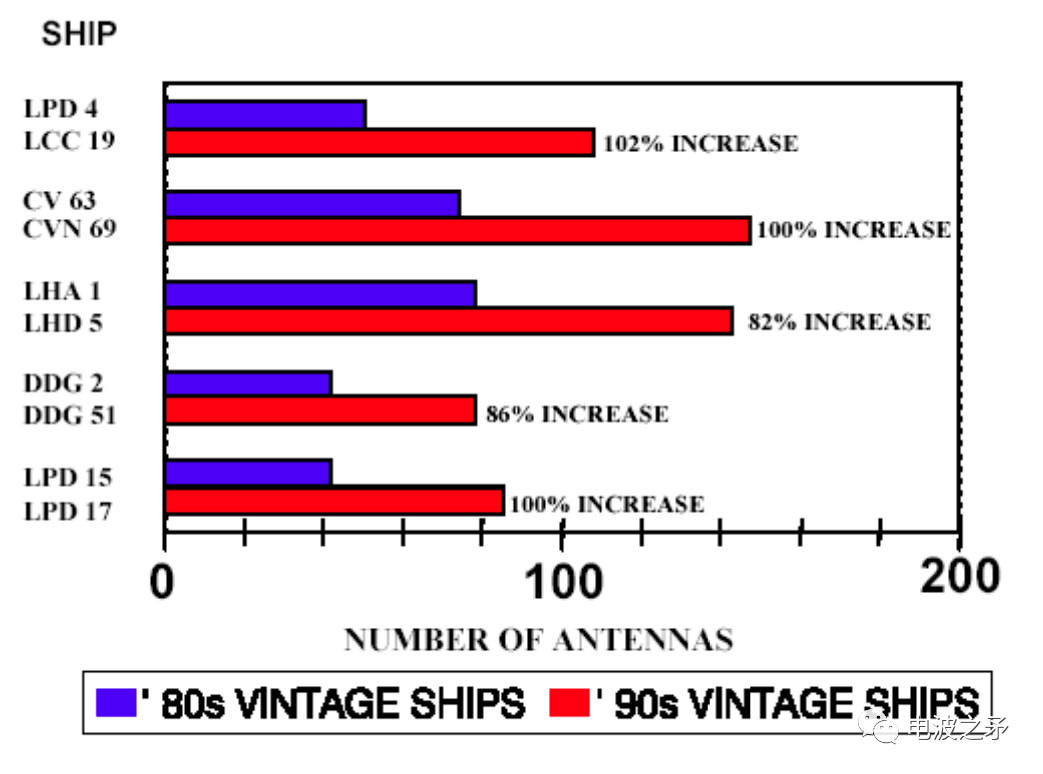

現代戰爭離不開電磁頻譜的使用,制電磁權已經成為敵我雙方爭奪的一個新的“制高點。隨著海上作戰樣式的不斷更新和變化,水面艦艇對預警探測、通信導航和電子對抗等功能的需求越來越多,這給其上層建筑的設計帶來巨大挑戰。根據相關數據,上世紀90年代開始服役的阿利·伯克級導彈驅逐艦比80年代服役的查爾斯·F·亞當斯級導彈驅逐艦天線數量增加了 86%,而對于航母和其他作戰平臺的天線增加的更多。

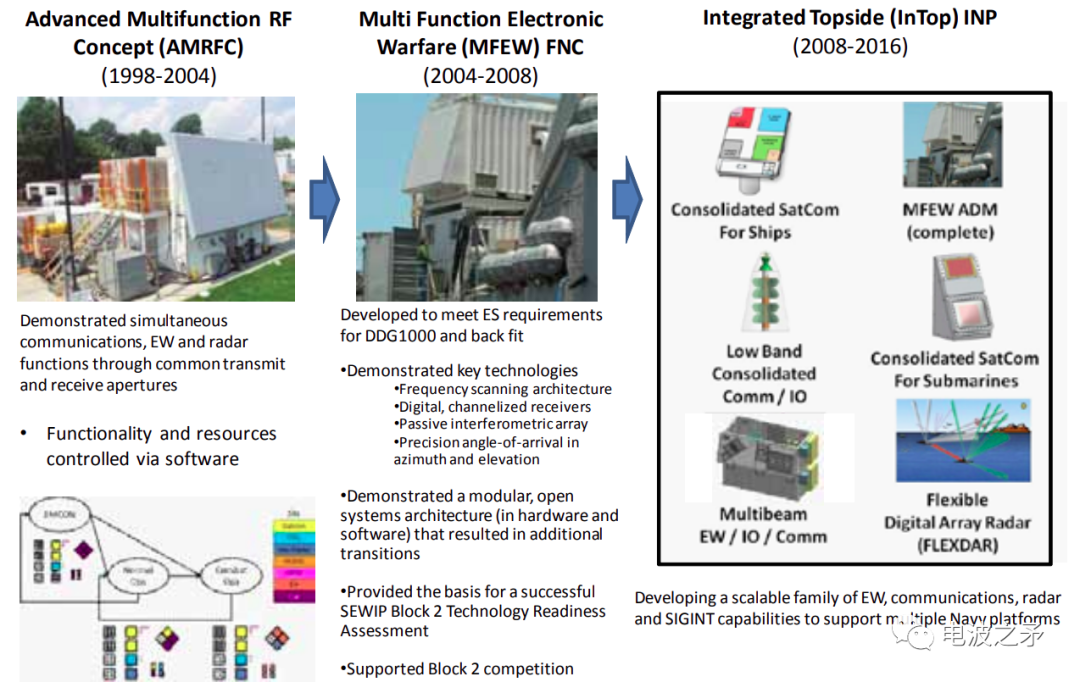

盡管天線數量的增加是能力增強的結果,但它也會帶來電磁兼容、維修成本高和影響艦船隱身性等問題。為此,從上世紀90 年代開始,美國海軍多年來一直致力于解決這些問題,迭代推進了一系列的項目,從最初的先進多功能射頻系統概念(AMRFS/C)到多功能電子戰(MFEW),以及之后的集成上層建筑(In Top)等項目。

從AMRFS到AMRFC

20 世紀 90 年代,科研人員對使用電磁波通過單個天線和處理設備操作雷達、無線電通信和電子戰設備的概念進行了具體研究。這些都是作為單獨設備開發的,但是將多個功能集成到單個設備中并不容易。因為需要將發射連續波(CW)信號的通信和電子攻擊(EA)、發射脈沖信號的搜索雷達,以及對反艦導彈無線電導引頭的輻射發出告警信號的電子戰支持(ES)裝置集成到單個系統中。

1996年,美國海軍研究辦公室啟動了先進多功能射頻系統(AMRFS)項目。該項目旨在解決美國海軍在增加艦船頂部射頻(RF)功能/數量方面面臨的嚴重技術挑戰。項目涉及的先進技術包括有源天線系統、寬帶固態微波單片集成電路(MMIC)放大器、小型寬帶射頻組件(輻射元件、濾波器、隔離器)、寬帶數字和光子波束形成器,以及實時多個同時RF功能控制(頻率、陣列孔徑、波束空間和時間線的管理)。

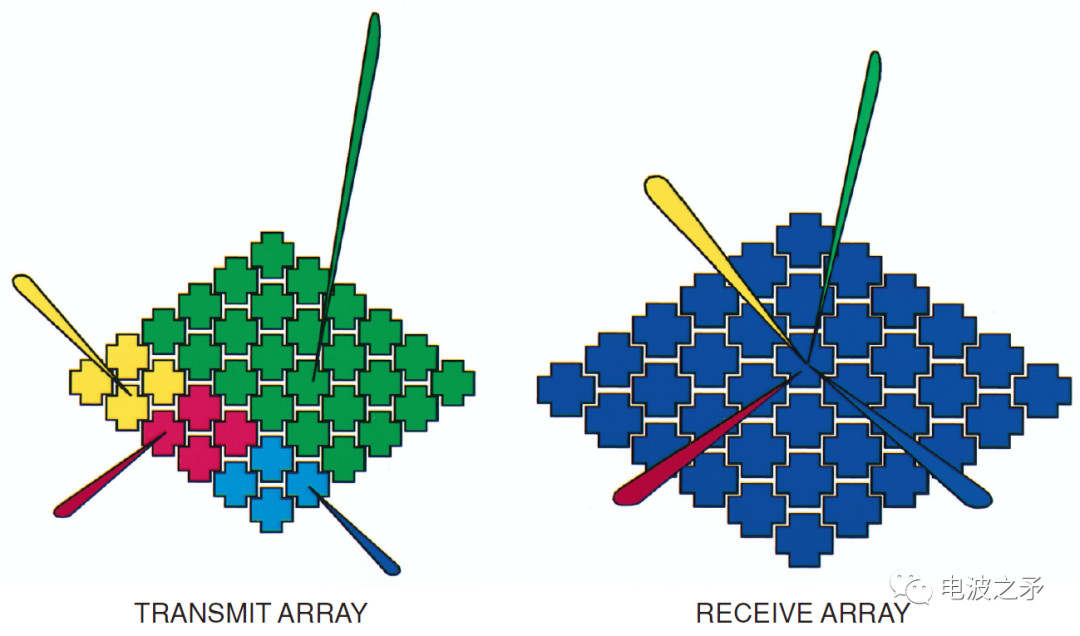

AMRFS天線陣列如下圖所示,其中發射陣列由可動態配置的子陣組合的發射陣列組成,它被分割來構成多個瞬時發射波束,圖中發射陣列的4 個部分由于目前在功率放大器還不能同時放大一個以上的信號,因此每個發射子陣只能一次用于一種功能。然而,對于接收陣列,在一個子陣中可存在一個以上的信號,整個或部分接收陣列可基于功能的增益和帶寬要求,通過分割的陣列尺寸同時用于多個功能。

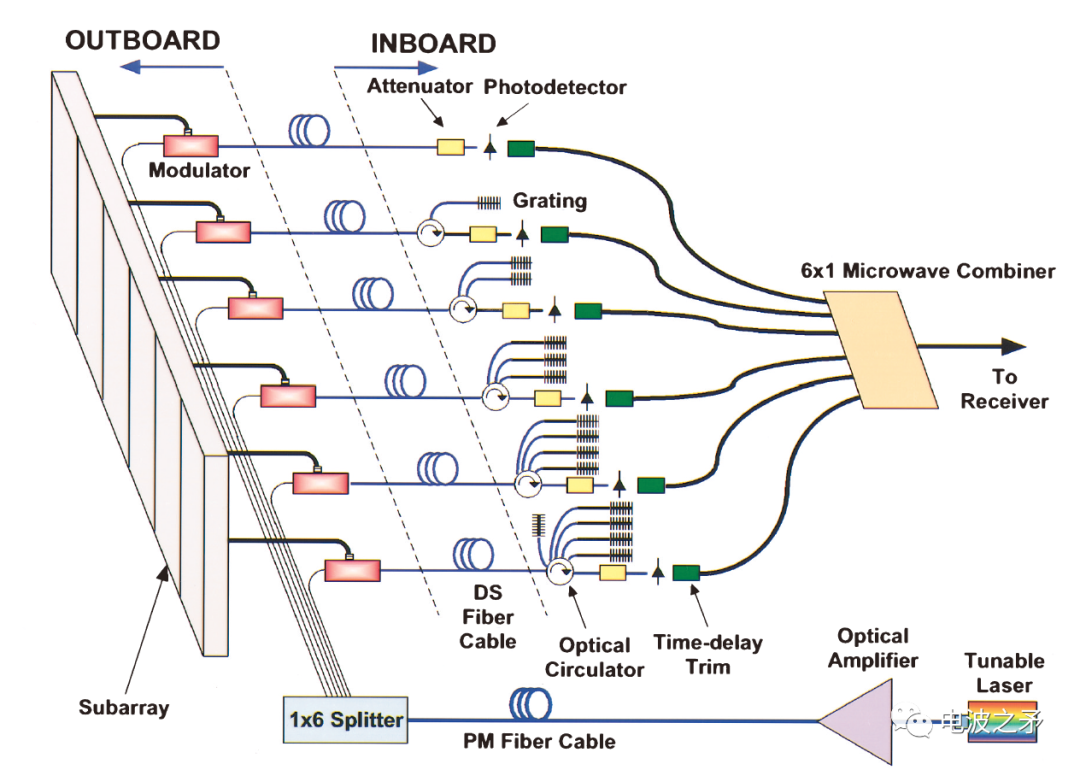

由于此時的移相器瞬時帶寬只有200MHz,很難滿足瞬時帶寬400MHz的要求,為此波束形成項目采用當時研究正熱的光波束形成,光波束形成采用如下圖所示的光纖色散棱鏡的方案。

DAVID C.WU1974年加入海軍研究實驗室戰術電子戰處,他擔任本項目高波段多功能發射系統和低波段多功能傳輸系統項目的負責人,用他背后的展板可以看到AMRFS的相關光波束形成的PPT。光波束形成是一種非常有潛力的技術,但隨著電子元器件的發展,寬帶ADC、DAC以及高速數字信號處理技術的發展,在美國海軍后續項目的研究中,光波束形成貌似逐漸被數字波束形成所取代。

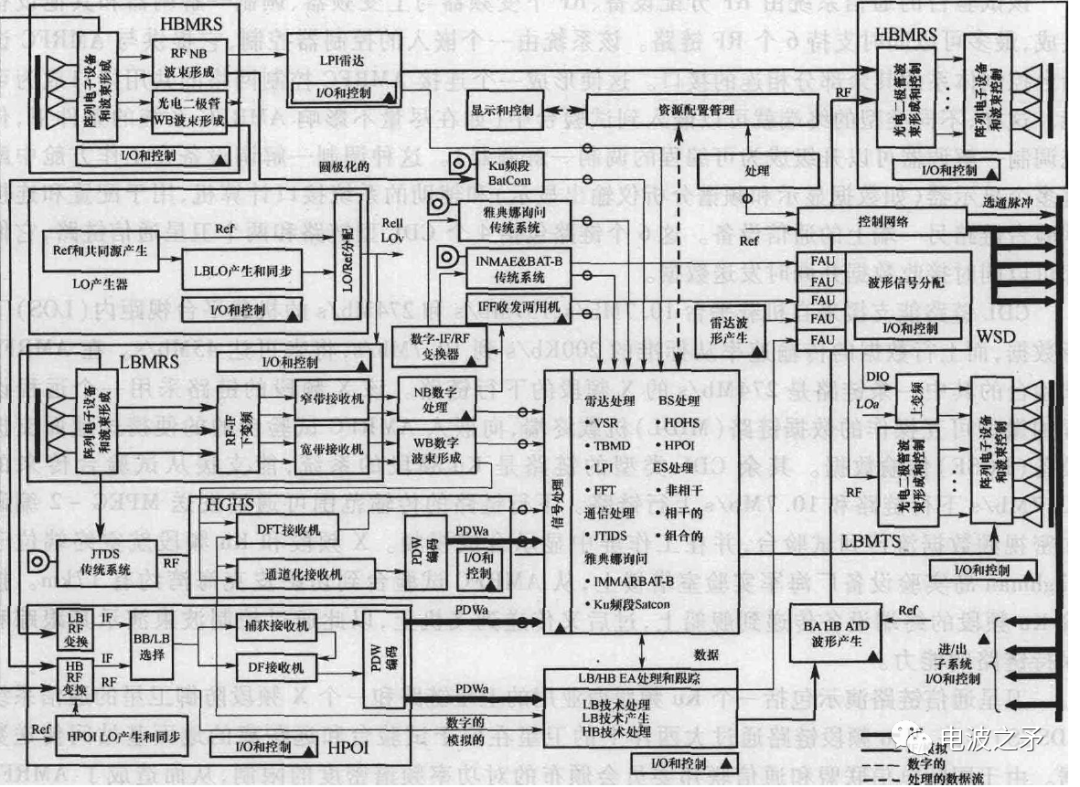

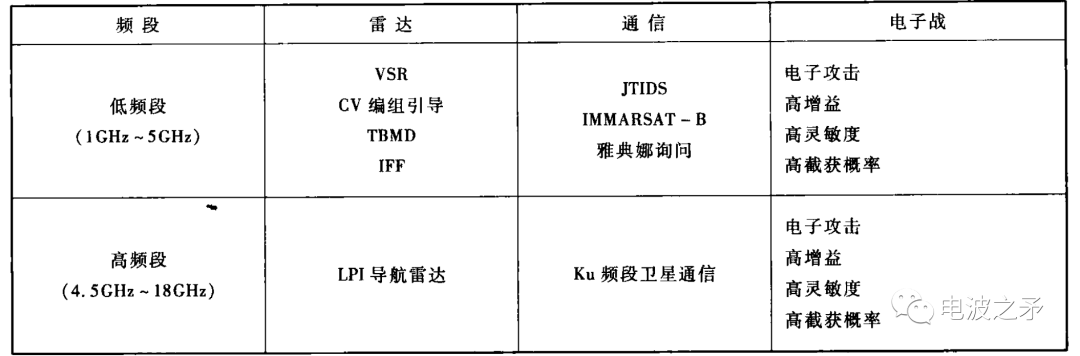

AMRFS采用收發分置,并將1GHz~20GHz 頻率分割成兩個頻段,低頻段(1GHz~5GHz)和高頻段(4GHz~18GHz)。具體如圖所示。

1999年7月在佛羅里達州埃格林空軍基地,AMRFS使用 NP-3D 作為模擬目標,在改裝的 R/V Lauren(一艘退役炮艦 USS Douglas (PG 100))船上僅安裝發射陣列進行了海上試驗,對AMRFS的多功能能力進行演示。AMRFS的發射陣列示意圖如下。

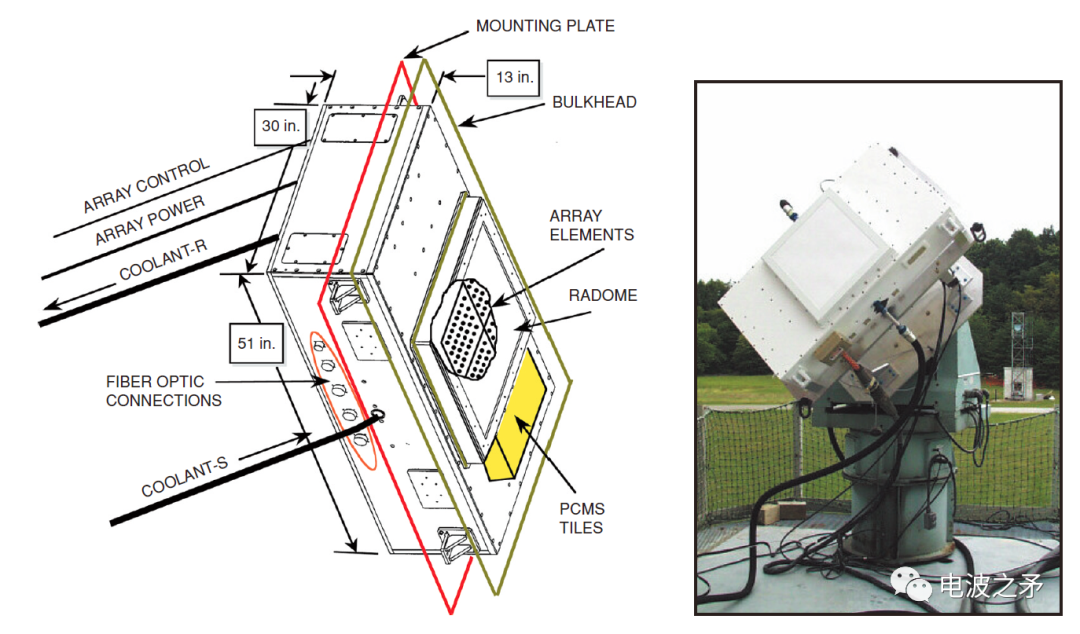

1998年,AMRFS合并到先進多功能射頻概念(AMRFC)項目,并于2001年進行了一系列測試。AMRFC 是一個原型,旨在演示集成雷達、通信和電子戰 (EW) 功能的系統。該測試臺安裝在美國馬里蘭州切薩皮克灣西海岸的一個測試設施(NRL切薩皮克灣支隊(CBD))。它使用 6-18 GHz(C-Ku 頻段)并具有用于傳輸和接收的獨立陣列天線。

發射天線為1024陣元陣列天線,由4個256陣元子陣組成,通過分配每個子陣,可以同時形成最多4個波束。每個最多可分配 4 個 EA、通信和雷達信號,并且按時間分割最多可輸出 8 個 EA 信號。接收天線工作在6至18 GHz的頻率范圍內,由1152個單元組成,其中128單元子陣列以3×3排列,以及用于ES的9單元無線電干涉儀。

EW功能假定為干擾反艦導彈等的導引頭,試驗中演示了ES和EA與其他功能并行的交戰。通信功能支持X/Ku頻段CDL/TCDL視距通信、X頻段DSCS衛星通信、Ku頻段商業衛星通信。盡管由于無線電發射限制,我們無法在測試臺上展示全部性能,但該陣列似乎已經在兩個鏈路上展示了操作。它還可用作使用一個發射子陣列和一個接收通道的 FMCW 雷達,用于水面目標檢測。

在AMRFC的開發中,隨著支持寬帶和多功能的硬件的發展,負責為每個功能適當分配資源的RAM(資源分配管理器)也很重要。由于單個天線系統承載多種功能,因此有必要整理出因操作員輸入而產生的每個功能的沖突資源需求。AMRFC 開發的 RAM 成為后續多功能天線系統的基礎。

在同一時期(1990年代至2000年代),AN/SLY-2 AIEWS(先進綜合電子戰系統)被開發,用于取代SLQ-32。AIEWS分為Increment 1和2, Inc. 1僅限于ES, Inc. 2計劃增加EA功能。計劃采用二維陣列天線來提高探測精度和更新速率,并與艦上作戰系統高度集成。AMRFC 和 AIEWS 都計劃使用 GaAs MMIC技術。

多功能電子戰(MFEW)

盡管AMRFC在技術開發方面取得了相當大的成功,但它并沒有立即安裝部署到戰斗中的艦艇上。2004年,美國海軍決定開發現有AMRFC的版本2(也即MFEW),該計劃于2005財年啟動。這樣做是為了將技術轉移到 SLQ-32 SEWIP 和 Zumwalt 級電子戰設備中,然后是 DD(X) 。另外,當時SLQ-32已經裝備了30年,并且由于上述AIEWS被取消,啟動了SEWIP(水面電子戰改進計劃)來應對新的威脅。

MFEW 設計為與 AMRFC中開發的 RAM 結合使用,并且由于它旨在部署到 SEWIP,因此可以與作為已開發的 SEWIP Block 1 ESE 開發的處理設備進行比擬。

開發的高級開發模型(ADM)是基于集裝箱的底盤,于2007年10月交付。交付后,將其放置在 NRL CBD 的 AMRFC 上并放置在模擬同一區域船舶運動的模擬器上進行測試。此后,在2008年夏天,它被安裝在康斯托克號航空母艦( LSD 45)上,參加了環太平洋軍演,MFEW 開發的技術現已應用到 SEWIP Block 2,安裝到許多美國海軍水面作戰艦艇上。

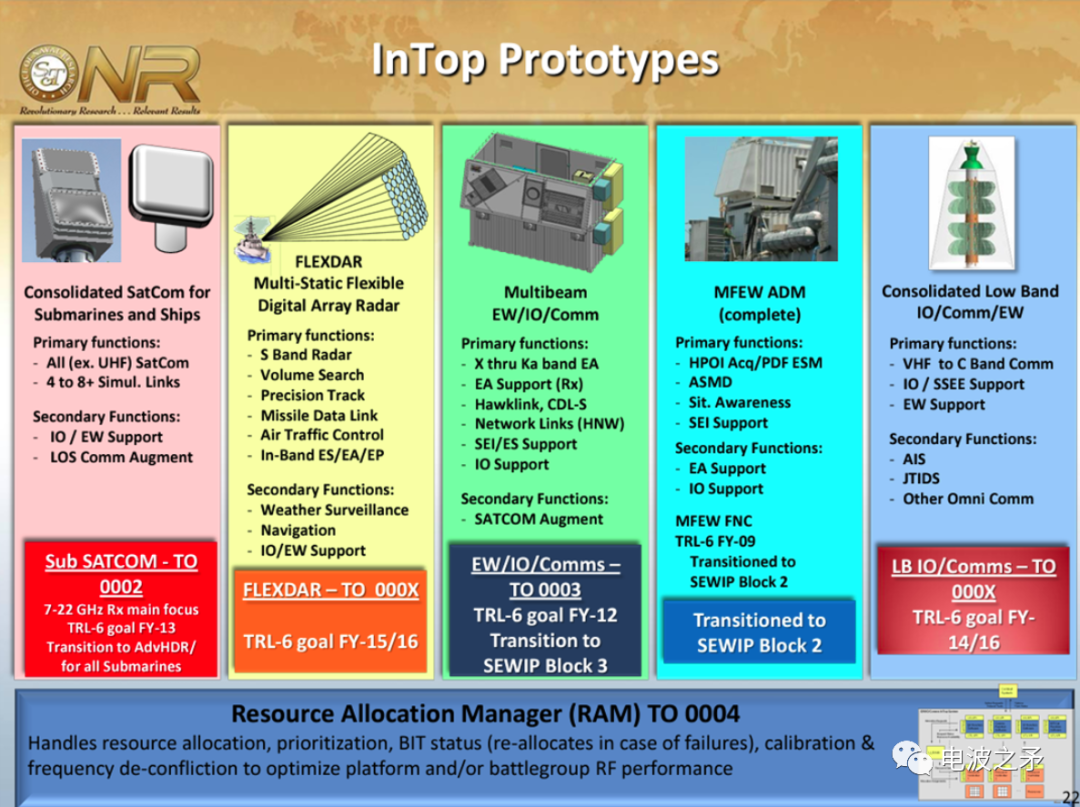

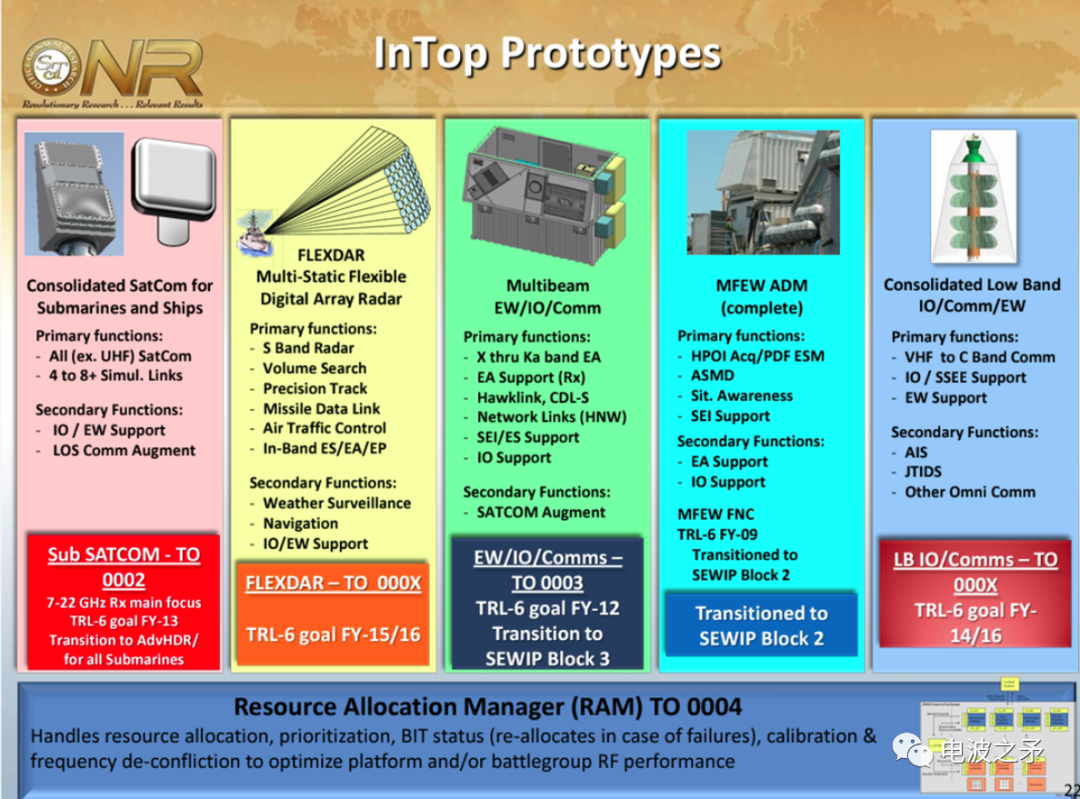

InTop INP 和 EW/IO/Comm ADM

2008年,在MFEW完成演示驗證后,美國海軍開始了InTop(集成上層建筑)項目,項目旨在開發在船上安裝多功能射頻系統的技術計劃,而不是安裝多個單功能船載射頻系統的傳統方法。最初被稱為INP(創新海軍原型),這是一個旨在開發尚未明確表示但預計將受到軍方要求的創新原型的框架。InTop INP 開發了多種 ADM 作為具體原型。這些原型之一是 EW/IO/Comm ADM。

EW/IO/Comm ADM,顧名思義,是一個具有電子戰、信息作戰和視距通信功能的多功能射頻系統,也是SEWIP Block 3技術評估的原型。設計于 2010 年開始,最遲可能在 2014 年 7 月進行基于場景的測試。ADM與 AMRFC 和 MFEW聯合工作。 下圖是一個非常有意思的圖。安裝在 NRL CBD 的 EW/IO/Comm ADM(左)、MFEW(右上)、AMRFC V1(右下)。

發射和接收天線分置,各有兩個天線陣列,每個象限共四個天線陣列,工作在C頻段至毫米波頻段。考慮到AMRFC 為6-18GHz,即C-Ku頻段,相應的頻率特別是在高頻側得到了擴展。這同時與美國海軍電子戰裝備發展的技術趨勢不謀而合。美國海軍主要為第七艦隊開發了AN/SLQ-59作為TEWM(可移動電子戰模塊),因為擔心提供EA能力的SEWIP Block 3的部署會因敵方技術發展而延遲。有提到這是為了對付東方大國的YJ-18等反艦導彈的毫米波導引頭。

根據相關資料,EW/IO/Comm ADM 和 SEWIP Block 3 工作在 X 頻段、X-K 頻段。反艦導彈,以及近年來越來越多使用的較短波長,因此需要將電子戰設備更新到毫米波波段。

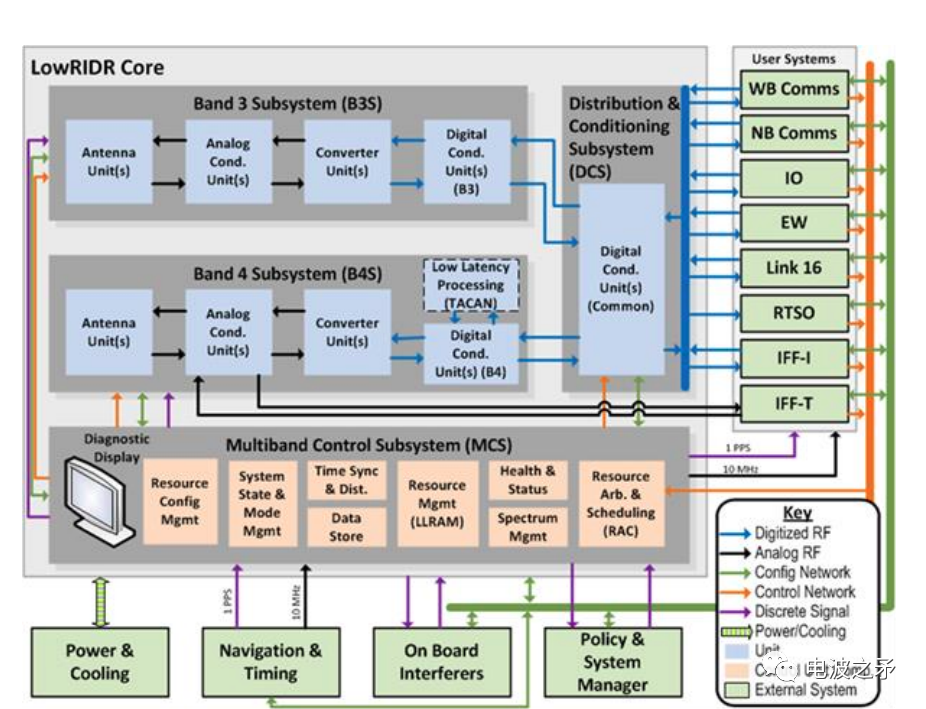

InTop 之后

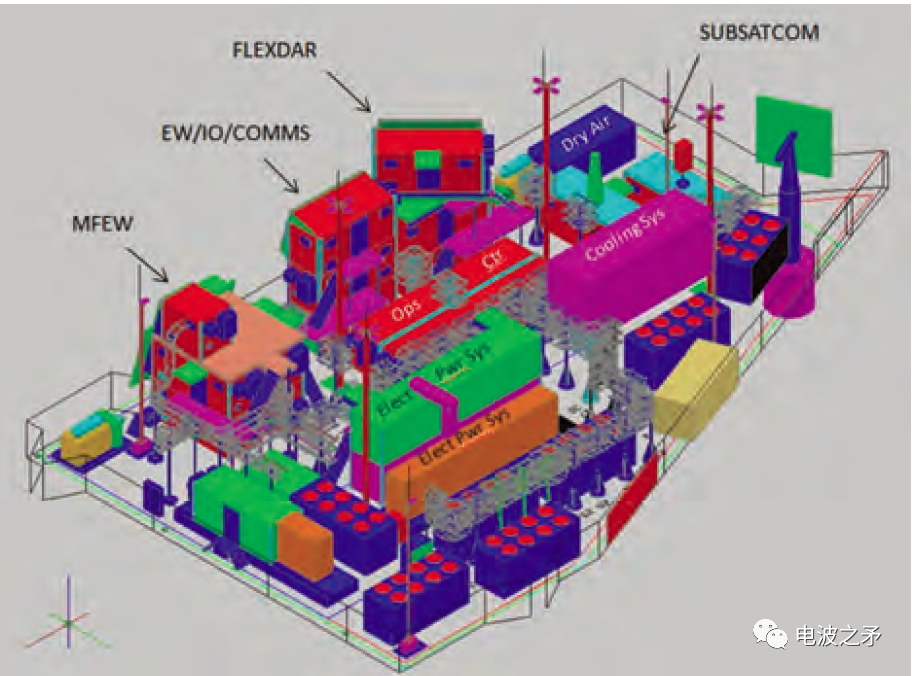

InTop INP于2015財年暫時終止(部分未完成的工作結轉至下一財年),這些成果新結轉至EMC2 INP。下圖中的 IO/Comm/EW 不是由 InTop 的 ADM 開發的,而是由 EMC2 以 LowRIDR 的項目開發的。LowRIDR 是 HF~C 頻段的多功能射頻系統,可與 EW/IO/Comm ADM 協同。它還旨在優化和利用基于 InTop 開發的 RAM 的電子戰、信息作戰、通信和雷達功能。

下圖中,這一系列研究開發的幾個 ADM 在 NRL CBD 中靠的非常近,具體如下圖。

-

天線

+關注

關注

71文章

3282瀏覽量

142363 -

無線電

+關注

關注

61文章

2174瀏覽量

118002 -

射頻系統

+關注

關注

0文章

125瀏覽量

13556

原文標題:美國海軍綜合射頻系統的發展

文章出處:【微信號:CloudBrain-TT,微信公眾號:云腦智庫】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

美國海軍綜合射頻系統的發展

美國海軍綜合射頻系統的發展

評論