文章來源:學習那些事

原文作者:趙先生

本文首先介紹了器件失效的定義、分類和失效機理的統計,然后詳細介紹了封裝失效分析的流程、方法及設備。

概述

失效性分析,簡單來說,就是通過測試與分析,探尋失效原因及內在機理的過程。它與可靠性密切相關,二者相輔相成。當前,半導體器件可靠性的研究主要涵蓋兩個層面:一是對可靠性水平進行評估;二是探索提升可靠性的方法。失效性分析和研究為可靠性提供了有力依據,而可靠性研究則對解決失效問題、推動產品改進與性能提升起到了關鍵作用。

失效機理可能源于超負荷機理(因負載超出器件強度極限而引發失效),也可能是老化機理(在規定負載內長期循環使用,致使器件累積損害進而失效),此外,熱、機械、電化學等其他因素也可能導致失效,不過最終大多表現為電氣失效。

器件失效的定義及分類

失效的定義為:任何致使器件或電路在正常運行模式下出現故障的情形。在材料科學領域,其被定義為在持續應力作用下,材料性能逐漸退化。器件失效一般可分為四大類:設計失效、工藝失效、封裝失效和測試失效。

設計失效是由于電路設計或所采用的工藝參數處于臨界狀態所致。要消除這類失效,可行的方法包括對最惡劣條件(如高溫、低電源電壓等)進行篩選,重新設計電路,或者在更穩定的工藝條件下制造該電路。

工藝失效是由芯片制造過程中的缺陷引發的。這些缺陷可能表現為氧化層中的針孔、掩膜上的灰塵斑點、金屬的劃痕、縫隙及短路,也可能是壓焊塊上的污染物或鈍化層存在問題。

封裝失效是在將原本完好的管芯裝入管殼的過程中產生的缺陷。這包括連線問題、管芯黏結不牢固或者管殼機械性能不佳等情況。

測試失效是由于測試操作不正確或保護余量不足造成的。

失效機理統計

失效分析是構建可靠性的基石。在開展失效分析之前,我們必須弄清楚失效產生的原因、為何會產生,以及產生的現象和結果是什么。只有明確這些,才能為后續分析提供堅實依據,并提出切實可行的防止失效的方法。

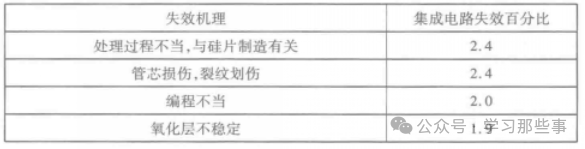

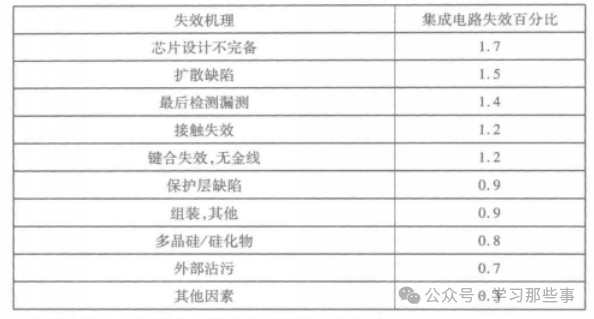

表1:失效機理統計

從上表可以看出,與封裝和組裝密切關聯的失效共計19.3%

集成電路級別(IC)的失效機理統計

IC 級別的失效通常涉及多種失效機制,其中電遷移(EM)問題備受關注。電遷移(EM)引發的晶須問題極易導致事故,在衛星等太空電子產品中,就多次出現因電遷移問題引發的故障,甚至是嚴重事故。電遷移過程中出現的問題并非孤立存在,常常伴隨著熱遷移、應力遷移等。電遷移(EM)指的是導電金屬在通過高電流密度(10?A/cm2 以上)時,金屬離子順著電子運動方向進行遷移的擴散現象,這是導致集成電路失效的一個重要機理。

電遷移還會引發顯著的質量輸送,使離子出現空位或累積,進而在金屬互連線上形成空洞或小丘(也叫晶須)。金屬互連結構上形成空洞會導致電路斷路或線路電阻增大,最終致使電路功能失效;而小丘(晶須)的形成則會造成相鄰互連短路,引發極為嚴重的可靠性問題。電遷移失效并非單一現象,在電遷移過程中,往往同時存在熱遷移、應力遷移和化學遷移等過程。所以,電遷移失效實際上是多種遷移機理相互耦合共同作用的結果。圖1展示了形成的空洞和小丘現象,以及在高電流密度下一根短導線(如鋁線)中電遷移發生時的掃描電子顯微狀況,可以看到引線處形成的空洞。除電遷移外,還有其他失效機理,包括:

污染:來源包括生產過程(如指紋)或應用環境(如腐蝕氣體等)。

電火花(靜電放電):可能對電路造成損害。

機械沖擊和振動:涉及應力、應力強度、彈性力學條件各向異性等因素。

溫度相關因素:涵蓋恒溫、溫度范圍、溫度梯變、溫度循環頻繁出現以及溫度膨脹系數等。

濕度(潮濕或水汽):可能影響電路性能。

壓力:會對溫度、對流等應力產生影響。

輻射:可能干擾電路正常運行。

塑封的失效機理

塑封失效機理的主要根源在于濕氣。在工業封裝領域,塑料封裝因其適配大規模工業化生產、工藝簡便、生產成本低廉等優勢而被廣泛應用。然而,塑料(環氧樹脂基)本質上是有機大分子結構,材料內部呈現多孔性且具有親水性,這就使得其具備較高的吸濕性,并且不具備氣密性封裝的特性。

濕氣對器件的影響主要體現在以下幾個方面:

1.濕應力導致結構損壞:封裝中的聚合材料與復合材料吸濕后會發生膨脹,而金屬架和芯片卻不會產生膨脹現象,這就會產生濕應力。材料吸濕后,力學性能下降,聚合物與芯片、金屬框架以及印刷電路板之間的黏結強度降低,可能引發層間裂開,最終致使器件失效。

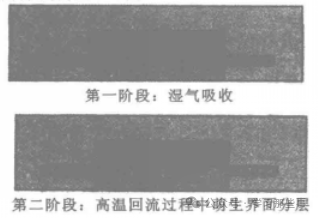

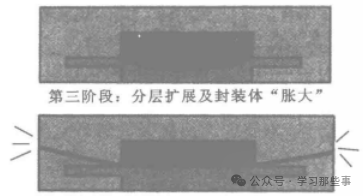

2.膨脹應力引發電學問題與結構損傷:進入封裝結構的濕氣會致使塑料封裝膨脹。這種膨脹應力會引發電學參數波動、裂紋以及分層等問題。主要原因在于,元件中的塑料會從空氣中吸收濕氣,若元件在空氣中暴露時間足夠長,濕氣就會滲透到元件結構的微觀孔隙中。當元件貼裝到 PCB 上且溫度上升至水的沸點時,濕氣開始蒸發,隨著溫度逐漸接近峰值,水蒸氣壓力不斷升高,一旦水蒸氣壓力超過層狀結構的強度,就會導致分層現象發生。對于表面封裝器件(SMD)而言,在高溫焊接回流過程中,通常會經歷 220 - 260℃的溫度處理。倘若封裝體殼充滿濕氣,那么在焊接時水汽會急劇膨脹,在封閉器件內產生蒸汽壓力,極有可能出現所謂的 “爆米花” 式的結構開裂,進而導致器件失效(如圖2所示)。

圖2:爆米花效應的產生過程

3.污染物引發電性能故障:由于塑料封裝器件并非氣密,它不僅會吸濕,還會讓環境中的污染物(如 Na?)侵入,尤其是產品中的塑料殘留物(例如清洗過程中殘留的氯離子等),極易引發電腐蝕(如鋁金屬化層)和電遷移,這會對電性能產生影響,出現短路、開路等情況,最終導致封裝器件失效。

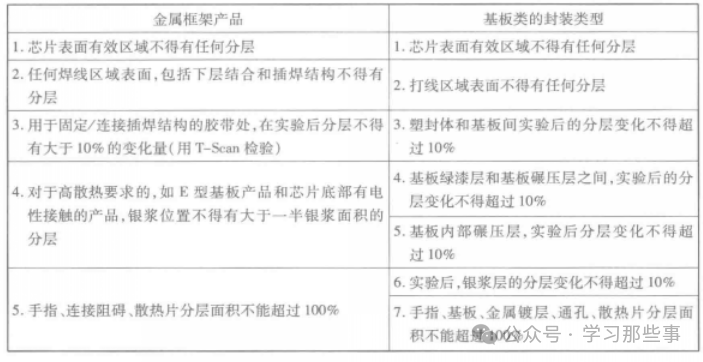

表2:分層標準

失效分析的目的和流程

1.失效分析的目的

查明失效原因:通過各種手段和方法,深入探究導致產品或器件失效的具體因素,這是失效分析的基礎和關鍵出發點。

擬定改進措施:基于找出的失效原因,針對性地制定切實可行的改進策略,以避免類似失效情況再次發生。

提升產品質量與成品率:借助對失效問題的解決和改進措施的實施,從整體上提高產品的質量水平,同時增加產品的成品率,降低生產成本。

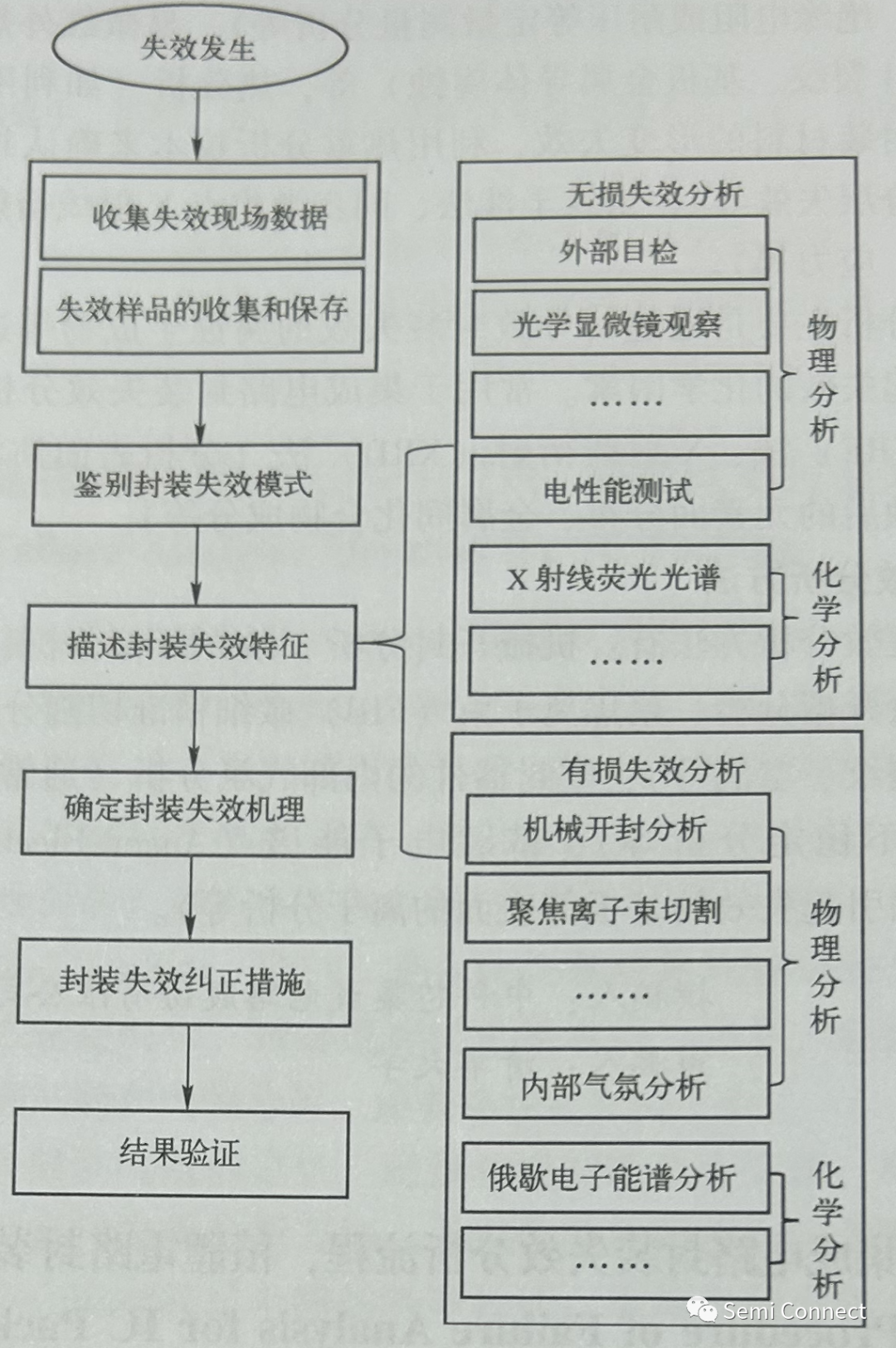

2.失效分析的流程

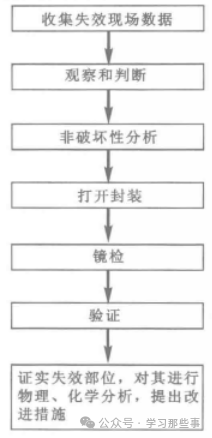

收集失效現場數據:全面收集失效發生時的各種相關信息,包括失效產品的使用環境、運行狀態、出現故障前后的表現等。

觀察和判斷:對收集到的數據進行初步觀察與判斷,初步確定失效的大致方向和可能涉及的因素。

非破壞性分析:采用不會對產品造成損壞的方式,運用儀器、儀表等對試樣微觀組織的形態、結構和組成部分進行分析,如外觀檢查、模式確認、檢漏、X 光照相、模擬實驗等。

打開封裝:若非破壞性分析無法獲取足夠信息,需打開產品封裝,進一步深入觀察內部情況。

鏡檢:利用顯微鏡對打開封裝后的內部結構進行細致檢查,觀察是否存在物理缺陷等。

驗證:對之前的分析和判斷進行驗證,確保結果的準確性。

證實失效部位:明確確定失效發生的具體部位,并對其進行物理、化學分析,最終提出改進措施(如圖3所示)。

圖3:失效分析流程圖

失效分析的方法

1.非破壞性分析:利用儀器、儀表等,通過離子、電子、光子與試樣材料相互作用產生的信號,經理論推斷來分析試樣微觀組織的形態、結構和組成部分,整個過程不會對產品造成損壞。常見的非破壞性分析方法有外觀檢查、模式確認、檢漏、X 光照相、模擬實驗等。

2.半破壞性分析:介于非破壞性分析和破壞性分析之間。可采用微粒收集、內部氣控制、開封、專用工具、研磨、濕法腐蝕、硫酸、干法腐蝕,以及在真空條件下等離子轟擊等手段。在芯片不加電情況下,可進行內部檢驗(光學、SEM);加電情況下,可使用微探針、光發射機、電子束探針等進行內部檢驗。

3.破壞性分析:在設法去除封裝材料后,洗凈、吹干試樣,根據分析項目對試樣進行必要處理,然后通過分析失效機制來確定失效原因的正確性。例如加電情況下的內部檢驗(去除鈍化層、微探針),以及用剖切面分析(光學)的方法來檢查。失效分析是事后檢查手段,不僅耗費時間和精力,還有可能得不到有效結果。因此,在設計及制造過程中嚴格把控質量,做到零缺陷,才是避免失效的最佳方式。

失效分析的設備和儀器

失效分析儀器的結構通常按功能分為三部分:激發源(包括離子、電子、光子)、檢測器(通常入射粒子多為離子、電子、光子)、分析器(依據理論原理設計的分析儀器)。

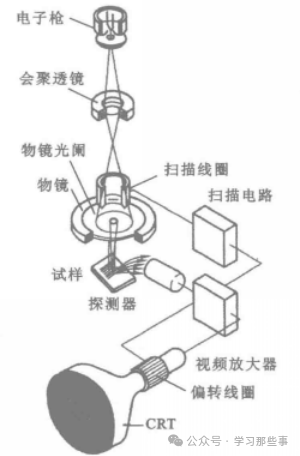

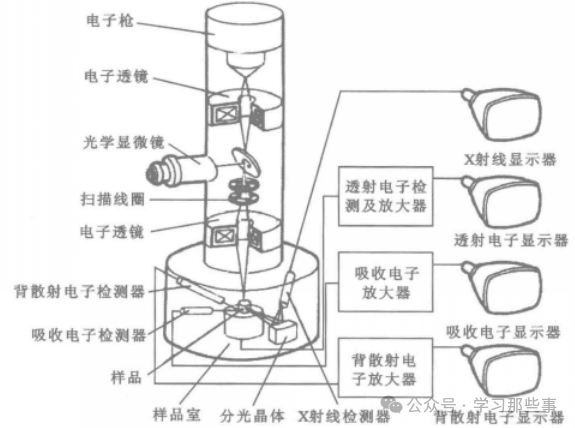

1.掃描電子顯微鏡(SEM)

通過電子束在樣品上逐點掃描,引發二次電子發射,將這些二次電子等信息轉化為隨試樣表面形貌、材料等因素變化的放大信息圖像。與光學顯微鏡等相比,具有聚焦景深長、視野大、不破壞樣品、富有立體感、分辨率高(能觀察 10nm 以下的細節)、放大倍數可在 10 萬 - 20 萬倍連續方便變化等優點,是當前極為有效的失效分析工具之一(如圖4所示)。

圖4:掃描電子顯微鏡成像示意圖

2. 電子微探針 (EMP)

電子微探針運用聚焦的細電子束充當 X 射線的激發源頭,將其精準投射至待分析樣品的表面,其穿透深度大概維持在 1 - 3μm。當電子束與樣品相互碰撞時,會促使樣品微小區域內的元素激發出專屬的特征 X 射線譜。研究人員通過細致剖析這些特征 X 射線的波長與強度,就能精準判斷出樣品的具體成分以及各成分的含量比例。在實際應用中,電子微探針常被用于檢測硅材料內部的缺陷、PN 結區域重金屬雜質的沉淀狀況、半導體材料微區域內的雜質分布,還有擴散層剖面的雜質情況等,通過這些分析來明確潛在的失效模式,參考圖 5。

圖5:電子微探針示意圖

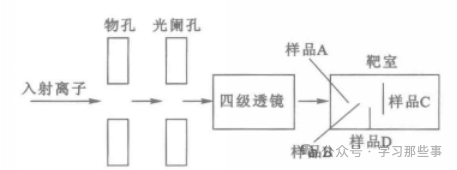

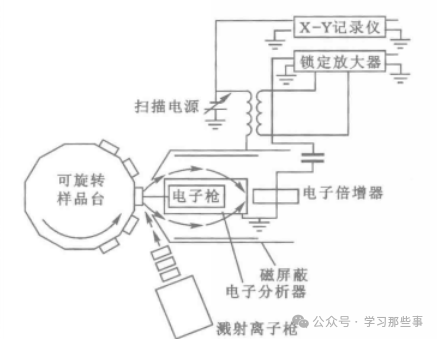

3. 離子微探針 (IMP)

離子微探針采用電子束對試樣進行轟擊,使試樣產生二次離子。隨后,依據二次離子的荷質比差異,對它們進行分離操作,進而成功解析出試樣的化學組成成分。該儀器的取樣深度極為有限,通常僅有 5 - 20 個原子層。基于這一獨特性質,離子微探針能夠用于測定材料表面的污染程度、表面吸附物質的種類,還能對氧化層、擴散薄層、涂層等材料表面特性展開深入分析,具體可參照圖 6。

圖6:離子微探針示意圖

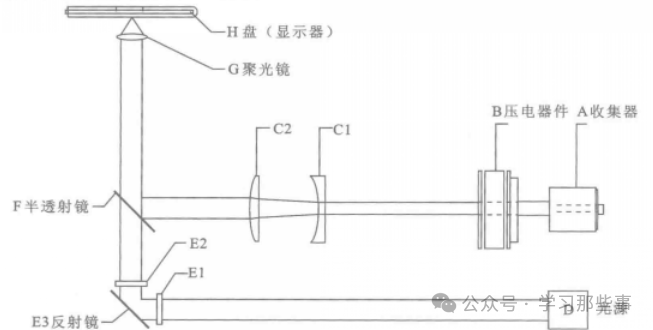

4.俄歇電子能譜儀 (AES)

俄歇電子能譜儀的運作原理是利用能量在 1000eV 以下的低能電子束,對被分析的靶材料實施轟擊。靶材料受到轟擊后,會釋放出具有不同能量級別的二次電子。利用能量分析器對這些二次電子的能量進行精確分析,測定其能量分布狀態,最終獲取一系列的能譜圖,其中部分波峰就代表著俄歇電子峰。如同光譜分析原理,依據俄歇電子峰的特征,能夠確定特定元素是否存在,再通過峰的強度數值,可計算出該元素在樣品中的含量。俄歇電子由于能量較低,只有在試樣表面極薄的 1 - 10? 區域產生的電子,才有機會逃離試片并被儀器檢測到,所以它主要應用于材料表面分析領域,特別是針對試片表面的污染檢測。借助該儀器,還能夠對材料表面的組分構成、表面生長過程、合金接觸的質量狀況、鍵合質量優劣,以及其他與表面相關的物理化學現象進行研究分析,其有效分析深度可達 10μm 左右的表面層,具體可參考圖 7。

圖7:俄歇電子能譜儀示意圖

5.紅外熱分析

一旦器件接通電源,芯片就會因電能轉化而產生一定的溫度,并向外輻射出紅外線。紅外熱分析技術借助紅外顯微鏡、紅外掃描顯微鏡等專業設備,搭配相應的紅外接收系統,能夠將芯片上溫度異常升高的熱點清晰地展現出來。通過對這些熱點的觀察與分析,能夠及時發現器件在設計層面的不合理之處,以及材料和工藝過程中潛藏的缺陷,比如反偏 PN 結上的發光點、針孔瑕疵、尖端擴散異常,還有鋁膜臺階處的局部過熱現象等,參考圖8。

圖8:紅外顯微鏡示意圖

-

半導體

+關注

關注

335文章

28702瀏覽量

234278 -

封裝

+關注

關注

128文章

8598瀏覽量

144991 -

失效機理

+關注

關注

2文章

29瀏覽量

11786 -

失效分析

+關注

關注

18文章

229瀏覽量

66910

原文標題:封裝失效機理

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

電子封裝失效分析技術&元器件講解

失效分析的重要性

元器件失效了怎么分析? 如何找到失效原因?

淺談失效分析—失效分析流程

封裝失效分析的流程、方法及設備

封裝失效分析的流程、方法及設備

評論