制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)委員會在Manufacturing in 2030 Project中提出,一場爭奪 AI 主導(dǎo)地位的全球競爭正在進(jìn)行中,制造業(yè)是這場競爭的關(guān)鍵參與者。制造業(yè)在國內(nèi)外的競爭力,將越來越多地由 AI 專業(yè)知識、應(yīng)用和經(jīng)驗(yàn)來定義。

華為中國政企業(yè)務(wù)副總裁 郭振興

AI和大模型在制造業(yè)中的重要性,怎么估計(jì)都不為過。但工業(yè)制造,也被認(rèn)為是“AI能改變的最后一個(gè)行業(yè)”,業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,工業(yè)AI是最難做的一個(gè)領(lǐng)域,對制造企業(yè)提出了與傳統(tǒng)工業(yè)時(shí)代完全不同的能力要求。

啃硬骨頭,下硬功夫,中國制造業(yè)必須有所作為。

一來,我國已經(jīng)是世界第一大體量的制造大國,許多企業(yè)已經(jīng)成為龍頭企業(yè),原來“跟隨”的對手已經(jīng)消失,智能化失去模仿標(biāo)桿,必須自己去書寫AI+制造的答案。

二來,中國制造企業(yè)與智能技術(shù)并不陌生,機(jī)器學(xué)習(xí)時(shí)代就有大量工廠落地AI質(zhì)檢,引入智能巡檢與無人駕駛。進(jìn)入大模型時(shí)代,制造企業(yè)擁抱AI新技術(shù)的意愿也格外高漲。所以,中國制造業(yè)已經(jīng)具備了引領(lǐng)智能化的能力。

接下來,便是面對工業(yè)場景,完成AI穿鑿。4月28日,以“加速行業(yè)智能化”為主題的“華為AI+制造行業(yè)峰會2025”在廣州舉行,來自汽車、機(jī)械電子、醫(yī)藥、重工業(yè)、輕工業(yè)等制造行業(yè)的意見領(lǐng)袖、企業(yè)代表、產(chǎn)業(yè)伙伴、學(xué)者專家900余人現(xiàn)場參會,共同探討制造業(yè)數(shù)轉(zhuǎn)智改的新模式、新路徑。

會后在媒體溝通會上,華為中國政企業(yè)務(wù)副總裁郭振興分享了華為在踐行制造業(yè)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型及幫助客戶企業(yè)開展數(shù)智化轉(zhuǎn)型中的收獲和體驗(yàn)。

從中,我們?nèi)タ纯碅I+制造的行業(yè)共識、獨(dú)特思考,以及真實(shí)行動與實(shí)踐。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,制造業(yè)是AI最后的明珠。因?yàn)橹圃鞓I(yè)對生產(chǎn)穩(wěn)定可靠的苛刻要求,AI想要走向工業(yè)制造場景,挑戰(zhàn)最大,因此也被認(rèn)為是最后一個(gè)完成智能化升級的行業(yè)。

但是,AI融入工業(yè)制造,也是一座極具潛力的智能化富礦,對制造企業(yè)及社會國家都價(jià)值巨大。

從報(bào)償比來看,一家制造企業(yè)就可以因AI而提升瑕疵檢出率,節(jié)省千萬成本,投入回報(bào)比極高。而且,25年初,DeepSeek憑借普惠、優(yōu)質(zhì)、開源而出圈,也讓更多的企業(yè)可以低成本使用大模型,進(jìn)一步提升了AI+制造的價(jià)值。比如廣汽集團(tuán),依托DeepSeek強(qiáng)大的輔助代碼能力,整體代碼輸出效率提升30%;廣藥集團(tuán),基于DeepSeek構(gòu)建醫(yī)藥知識庫,智能檢索市場、行業(yè)、競品等工作效率提升20%。

AI在制造領(lǐng)域展現(xiàn)出真實(shí)的提質(zhì)降本增效,成為必須深入挖掘的技術(shù)礦藏。

目前,國家已經(jīng)從政策層面,為制造業(yè)數(shù)智化提供全方位的支持,引導(dǎo)廣大制造企業(yè)加速實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級。2024年以來,工信部密集出臺多項(xiàng)政策,支持制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、AI賦能新型工業(yè)化。

然而具體到實(shí)踐中,制造業(yè)+AI確實(shí)還有不少挑戰(zhàn)有待解決。特別是2025年Deepseek帶來的AI創(chuàng)新應(yīng)用爆發(fā),促使制造業(yè)加快鏟除幾大AI障礙:

一是數(shù)據(jù)短板。很多中小制造企業(yè)的數(shù)據(jù)稟賦還比較薄弱,存在數(shù)據(jù)孤島,整合困難,當(dāng)前有73%企業(yè)的數(shù)據(jù)利用率低于40%。而數(shù)據(jù)不充沛、不互通,會直接影響到AI模型的訓(xùn)練與落地效果。

二是落地場景。制造業(yè)的特點(diǎn)是碎片化,工況復(fù)雜,長尾場景多,這就導(dǎo)致AI落地難,需要定制。華為發(fā)現(xiàn),60%的企業(yè)在AI項(xiàng)目中,技術(shù)與實(shí)際場景需求脫節(jié)。僅有25%的AI試點(diǎn)項(xiàng)目能規(guī)模化推廣。

三是成本高昂。引入AI需要對傳統(tǒng)信息化、數(shù)字化系統(tǒng)進(jìn)行改造升級, 80%的企業(yè)都存在老舊系統(tǒng)的歷史包袱,而導(dǎo)致改造成本增加。比如AI專用算力不足,或云服務(wù)成本過高,都無法支撐AI模型訓(xùn)練。

不鏟除上述障礙,AI就無法穿過萬千工業(yè)場景,鑿進(jìn)制造業(yè)深處。幫助制造業(yè)打破障礙,華為帶來了體系化助攻。

工業(yè)工程的開端,是推倒巖層、打穿山體,需要盾構(gòu)機(jī)一樣的重器,數(shù)智化也不例外,需要構(gòu)建聯(lián)接、感知、決策等數(shù)智化技術(shù)為一體的新型基礎(chǔ)設(shè)施,承載制造業(yè)數(shù)智化的所有新型生產(chǎn)要素,作為AI重器。

華為中國政企業(yè)務(wù)副總裁郭振興提到,2025年,科技發(fā)展也給制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來了時(shí)代機(jī)遇。比如聯(lián)接層面,2025年,是全要素可靠聯(lián)接之年,5G、Wi-Fi 7、星閃、IP+光聯(lián)接技術(shù)與行業(yè)鴻蒙物聯(lián)深度融合,實(shí)現(xiàn)企業(yè)辦公、管理與生產(chǎn)萬億級聯(lián)接;數(shù)據(jù)層面,2025年,是數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模建設(shè)之年;計(jì)算層面,企業(yè)上萬個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)應(yīng)用上云,50萬+規(guī)上企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)“研產(chǎn)供銷服管”全業(yè)務(wù)上云,通過云接入AI,將推理決策融入業(yè)務(wù),成為制造企業(yè)的首選。

那么,制造企業(yè)從哪里能得到上述技術(shù)能力,來搭建自己的新型基礎(chǔ)設(shè)施呢?華為帶來了“智能聯(lián)接、智能存儲、智能算力、智能平臺”端到端的全棧解決方案。

網(wǎng)絡(luò)方面,業(yè)界獨(dú)家的網(wǎng)絡(luò)級負(fù)載均衡(NSLB)算法,消除網(wǎng)絡(luò)性能瓶頸,將一個(gè)模型的平均訓(xùn)練時(shí)長從原來的34天縮短到25天,為制造行業(yè)垂類大模型的研發(fā)加速。在制造園區(qū)中,華為的Wi-Fi 7產(chǎn)品也具備AI調(diào)優(yōu)、抗干擾、自修復(fù)等能力,成為數(shù)據(jù)上傳下載的安全管道。

數(shù)據(jù)方面,華為新一代全閃系列存儲,通過數(shù)控分離的創(chuàng)新架構(gòu),實(shí)現(xiàn)單節(jié)點(diǎn)帶寬提升70%,能夠滿足AI大模型訓(xùn)練推理時(shí)超大規(guī)模數(shù)據(jù)的并行吞吐要求。

算力方面,Deepseek是制造企業(yè)最關(guān)注的新AI技術(shù)之一,基于大模型來打造制造業(yè)的AI大腦,可以提升AI在工業(yè)場景中的決策分析能力,為產(chǎn)線提質(zhì)增效。華為打造的DeepSeek落地一站式最優(yōu)解——昇騰,就解了制造業(yè)的燃眉之急。昇騰AI平臺覆蓋了從DeepSeek預(yù)訓(xùn)練到推理的全流程解決方案,大幅度降低大模型訓(xùn)練與推理的門檻。昇騰的澎湃算力與Deepseek智能算法完美匹配,性能充分釋放。同時(shí),昇騰一直秉持架構(gòu)開放兼容業(yè)界生態(tài)的原則,目前業(yè)界主流框架,也在積極擁抱昇騰生態(tài),共同加速大模型創(chuàng)新的落地,降低制造企業(yè)的AI創(chuàng)新門檻。

智能平臺方面,華為基于云平臺的算力并行調(diào)度技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)級負(fù)載均衡技術(shù)和高性能緩存技術(shù)等,讓每一張算卡都能物盡其用,綜合降低AI訓(xùn)推成本。

制造行業(yè)智能化,涉及從感知到?jīng)Q策的龐雜技術(shù)體系,AI與場景的融合要經(jīng)歷從淺層到核心的逐步滲透,因此是一個(gè)長期作戰(zhàn)的體系化工程。

而在整個(gè)產(chǎn)業(yè)智能升級的大周期里,華為都可以提供針對性、業(yè)內(nèi)更優(yōu)的產(chǎn)品與技術(shù),讓制造企業(yè)構(gòu)筑新型基礎(chǔ)設(shè)施,以重器,破凍土。

重器具有摧枯拉朽的力量,但到了一些個(gè)性化、小微場景,就需要精細(xì)化的定制,才能讓數(shù)智應(yīng)用上產(chǎn)線。我們曾采訪過一個(gè)AI開發(fā)者,為一些工廠提供定制化模組,一個(gè)組件需要擰幾百個(gè)螺絲。如果只有大廠的科學(xué)家和博士們來干這件事,成本是工廠絕對承受不了的。怎么辦呢?

獨(dú)木不成林,制造業(yè)的大量碎片化、長尾需求,僅靠華為,是無法全面解決制造企業(yè)的所有問題的,服務(wù)商和伙伴的參與必不可少,這依賴于一個(gè)規(guī)范、共贏、互利的伙伴體系。

據(jù)郭振興透露,2025年,華為將在更多行業(yè)發(fā)展聯(lián)盟級伙伴,同時(shí),華為通過開放資源,開放機(jī)會,聯(lián)合伙伴,深耕行業(yè),通過專人對口、技術(shù)支持、優(yōu)先進(jìn)地圖、優(yōu)先進(jìn)項(xiàng)目等措施,構(gòu)建與聯(lián)盟伙伴全國合作機(jī)制,支持伙伴做生意,保障伙伴權(quán)益。

聯(lián)盟級伙伴基于華為ICT產(chǎn)品,可以打造更全面、更高效的解決方案。參考華為打造的數(shù)智化標(biāo)桿,可以復(fù)制標(biāo)桿案例,實(shí)現(xiàn)行業(yè)解決方案的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化,加速客戶數(shù)智化轉(zhuǎn)型。伙伴自身則結(jié)合自身行業(yè)經(jīng)驗(yàn),提供定制化方案。

有了伙伴的參與,制造企業(yè)的數(shù)智化之路可以走得更穩(wěn)、更快。

那么,下一個(gè)問題就是,伙伴+華為,真能啃下“AI+制造”這塊行業(yè)智能化最硬的骨頭嗎?

制造業(yè)的嚴(yán)苛性決定了,AI不能停留在實(shí)驗(yàn)室和發(fā)布會的排行榜,必須具備工業(yè)級高精度、高魯棒性。因此,一家制造企業(yè)的廠長,或許是AI最好的裁判;一條生產(chǎn)流水線,是伙伴和華為技術(shù)解決方案的磨刀石。

正如郭振興所說,技術(shù)不是目的,客戶成功才是。他認(rèn)為,數(shù)智化轉(zhuǎn)型本質(zhì)是為戰(zhàn)略服務(wù)的,所以企業(yè)的戰(zhàn)略才是數(shù)智化轉(zhuǎn)型的根本,而非由技術(shù)來驅(qū)動,數(shù)智化轉(zhuǎn)型的最終目的是實(shí)現(xiàn)企業(yè)構(gòu)建高質(zhì)量的競爭力。

2024年華為攜手伙伴探索行業(yè)場景,打造聯(lián)合方案,共同推動央企重工、車輛裝備、半導(dǎo)體電子、新能源、煙酒制藥、輕工業(yè)等近10個(gè)制造細(xì)分行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化升級。

攜手伙伴進(jìn)行聯(lián)合創(chuàng)新,共同深耕7大領(lǐng)域,20個(gè)價(jià)值場景,聯(lián)合打造研發(fā)工具鏈、智能駕駛開發(fā)平臺、工程設(shè)計(jì)仿真、智慧工廠等行業(yè)解決方案;

重慶長安智慧工廠、賽力斯智慧園區(qū)、廣汽研究院智能化研發(fā)平臺、徐工集團(tuán)全光工廠等行業(yè)解決方案樣板點(diǎn),后續(xù)可以復(fù)制到其他同類型企業(yè)。

敢啃硬骨頭的伙伴與華為,推動AI在工業(yè)制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從量變到質(zhì)變的突破,讓技術(shù)真正轉(zhuǎn)化為新質(zhì)生產(chǎn)力。

放眼全球,鮮有國家或企業(yè)能走通制造業(yè)AI升級之路,而中國制造正開辟新徑。因?yàn)橛腥珬<夹g(shù)(從硬件到應(yīng)用,從單點(diǎn)技術(shù)到整體方案的數(shù)智化產(chǎn)業(yè)鏈),普惠AI理念(DeepSeek以開源降低模型門檻、華為昇騰生態(tài)打消算力焦慮),有龐大的數(shù)智化創(chuàng)新生態(tài)(從政府、高校、華為等ICT廠商、行業(yè)巨頭、服務(wù)商等各層級的支持)。這一系列前提條件,構(gòu)成了中國制造企業(yè)領(lǐng)航全球工業(yè)智能化的利好。

在伙伴+華為的努力下,AI+制造這顆智能化的明珠,已經(jīng)開始在產(chǎn)線上、在工廠里綻放光彩。而AI+制造,正是第四次工業(yè)革命的關(guān)鍵。

面向更宏觀的未來,郭振興認(rèn)為,制造行業(yè)的智能化將會從企業(yè)智能化和產(chǎn)品智能化兩個(gè)維度并行展開。其中企業(yè)智能化會從“制造”到“智造”賦能產(chǎn)業(yè)升級與價(jià)值鏈重構(gòu);而產(chǎn)品智能化將從“功能”到“智能”重塑商業(yè)版圖和產(chǎn)品形態(tài)。

這意味著,制造業(yè)確實(shí)還有許多場景,有待數(shù)智化升級改造,AI技術(shù)與業(yè)務(wù)的系統(tǒng)性融合仍需時(shí)日。

路雖遠(yuǎn)行則將至,有華為的硬核基礎(chǔ)設(shè)施,有大量服務(wù)于行業(yè)數(shù)智化的伙伴,中國制造必定可以鑿穿地心,摘得明珠。

審核編輯 黃宇

-

AI

+關(guān)注

關(guān)注

88文章

35165瀏覽量

280093

發(fā)布評論請先 登錄

AI智能體+AIoT:智能時(shí)代的關(guān)鍵聯(lián)結(jié),還是又一場幻覺與泡沫?

樂橙亮相2025廣州建博會:用AI重新定義家庭安全與技術(shù)邊界

航天科普|一場救援中的通信革命-衛(wèi)星通信(下篇)

PCBA代工代料行業(yè)怎么應(yīng)用AI技術(shù)?這五大變革不可不知

高德地圖推出全球首個(gè)AI導(dǎo)航智能體

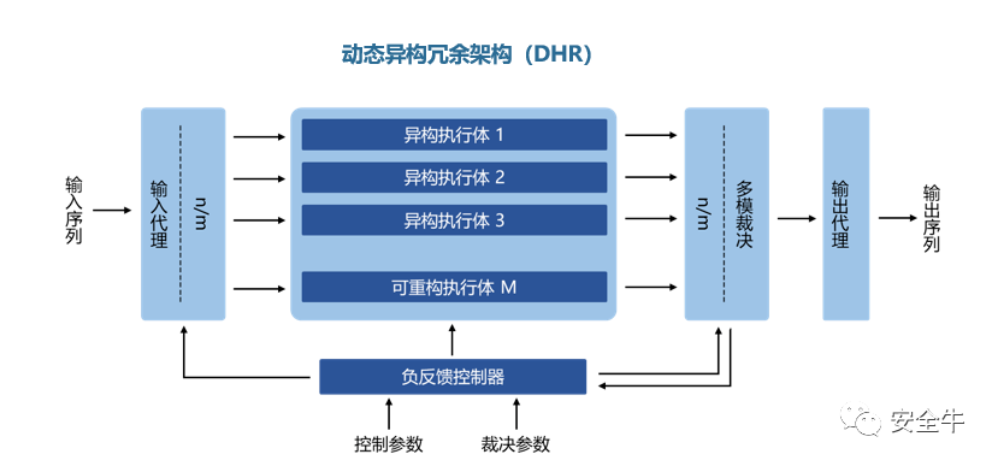

你以為的安全,真的安全嗎?——擬態(tài)安全,一場關(guān)于認(rèn)知的博弈

中國制造的AI穿鑿,一場直抵地心的技術(shù)遠(yuǎn)征

中國制造的AI穿鑿,一場直抵地心的技術(shù)遠(yuǎn)征

評論