文章來源:學習那些事

原文作者:小陳婆婆

本文介紹了化合物半導體器件的定義和工藝。

化合物半導體器件與集成技術

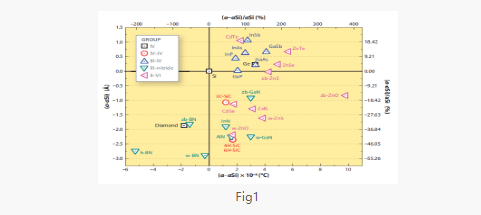

化合物半導體器件以Ⅲ-Ⅴ族、Ⅱ-Ⅵ族元素通過共價鍵形成的材料為基礎,展現出獨特的電學與光學特性。以砷化鎵(GaAs)為例,其電子遷移率高達8500cm2/V·s,本征電阻率達10?Ω·cm,是制造高速、高頻、抗輻射器件的理想材料。

通過材料生長與調控技術,如液相外延(LPE)、氣相外延(VPE)、金屬有機物化學氣相沉積(MOCVD)和分子束外延(MBE),可實現能帶結構的精確裁剪,形成異質結、超晶格等量子結構,為器件性能突破提供物理基礎,本文分述如下:

- 化合物半導體器件中的特殊概念

- 化合物MESFET及集成工藝

- HEMT及制造工藝

- 化合物半導體HBT及制造工藝

化合物半導體器件中的特殊概念

異質結是化合物半導體器件的核心創新點。通過不同禁帶寬度材料的組合,形成能帶勢壘或勢阱,顯著影響載流子輸運。例如,在GaAs/AlGaAs異質結中,導帶階差ΔEc與價帶階差ΔEv的比值約為0.6-0.7,形成天然量子阱,束縛電子形成二維電子氣(2DEG),遷移率可達10?cm2/V·s(液氦溫度)。

異質結的勢壘形態(方形、三角形、梯形)通過量子隧穿效應調控電流,是實現高頻、高速器件的關鍵。

形成條件:組分突變界面(如GaAs/AlGaAs)

隧穿特性:隧穿概率與勢壘高度呈指數關系,適用于共振隧穿二極管(RTD)

典型應用:超高速數字電路(開關時間<1ps)

三角形勢壘(Graded Heterojunction)

形成條件:組分漸變界面(如InGaAs/InP)

輸運機制:熱電子發射主導,適合制作異質結雙極晶體管(HBT)基區

優勢特征:基區渡越時間縮短至10?12s量級

梯形勢壘(Digital Alloy)

結構特點:超晶格周期結構(如GaAs/AlAs多層膜)

量子效應:產生迷你帶(Miniband)輸運,實現負微分電阻特性

器件應用:量子阱紅外探測器(QWIP),響應波長8-12μm

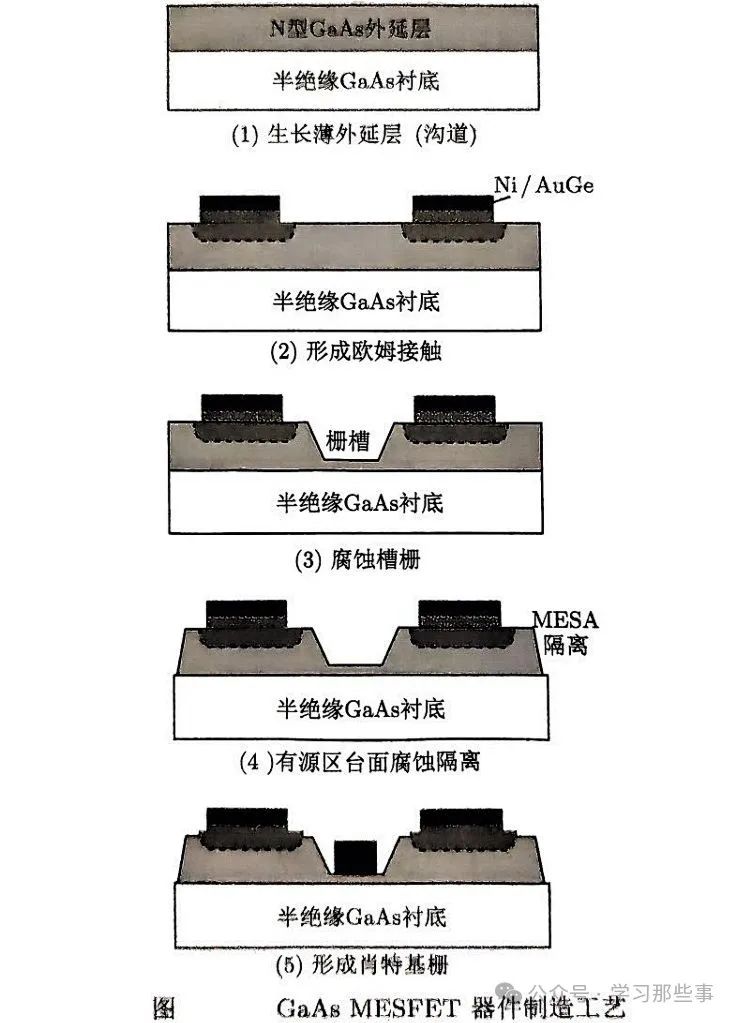

化合物MESFET及集成工藝

金屬-半導體場效應晶體管(MESFET)利用肖特基勢壘控制溝道載流子耗盡。GaAs MESFET通過槽柵工藝控制溝道剩余厚度,調節夾斷電壓(Vp),實現增強型(Vp>0)與耗盡型(Vp<0)器件。

其集成工藝包括:

外延生長:在半絕緣GaAs襯底上生長N型GaAs溝道層(MOCVD或MBE)。

源漏歐姆接觸:采用AuGe/Ni/Au合金化,接觸電阻<5×10??Ω·cm2。

槽柵刻蝕:濕法腐蝕控制剩余溝道厚度(50nm),精度<5nm。

隔離工藝:離子注入形成高阻隔離區(電阻率>10?Ω·cm)。

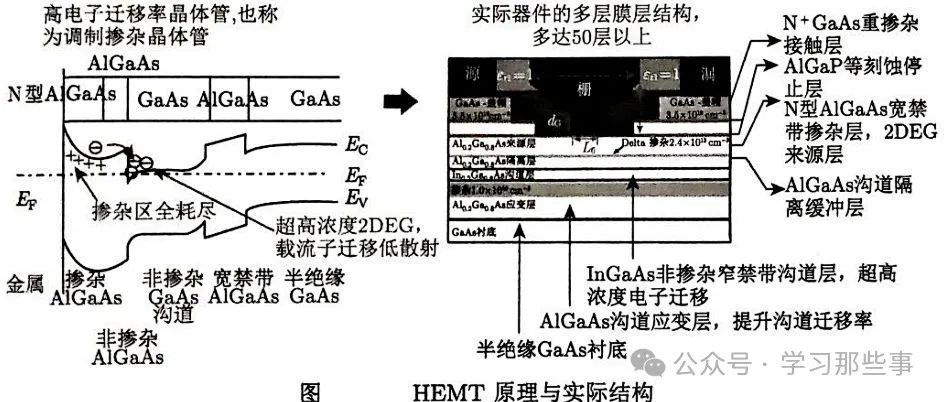

HEMT及制造工藝

高電子遷移率晶體管(HEMT)通過異質結能帶工程實現2DEG的高密度輸運。

其結構包括:

HJFET:插入寬禁帶AlGaAs緩沖層,降低襯底漏電。

MODFET:非摻雜i-GaAs溝道與δ摻雜n?-AlGaAs供體層組合,形成2DEG密度3×1012cm?2。

pHEMT:引入InGaAs贗晶溝道與Delta摻雜,2DEG密度提升至5×1012cm?2,遷移率突破10?cm2/V·s。

制造工藝關鍵步驟:

MBE外延:層結構精度<0.1nm,組分波動<0.5%。

臺面隔離:重離子注入(如B ^+^ ),隔離電阻>10?Ω。

源漏接觸:AuGe/Ni/Au合金化,接觸電阻0.08Ω·mm。

槽柵工藝:H3PO4基濕法腐蝕,柵長定義分辨率30nm。

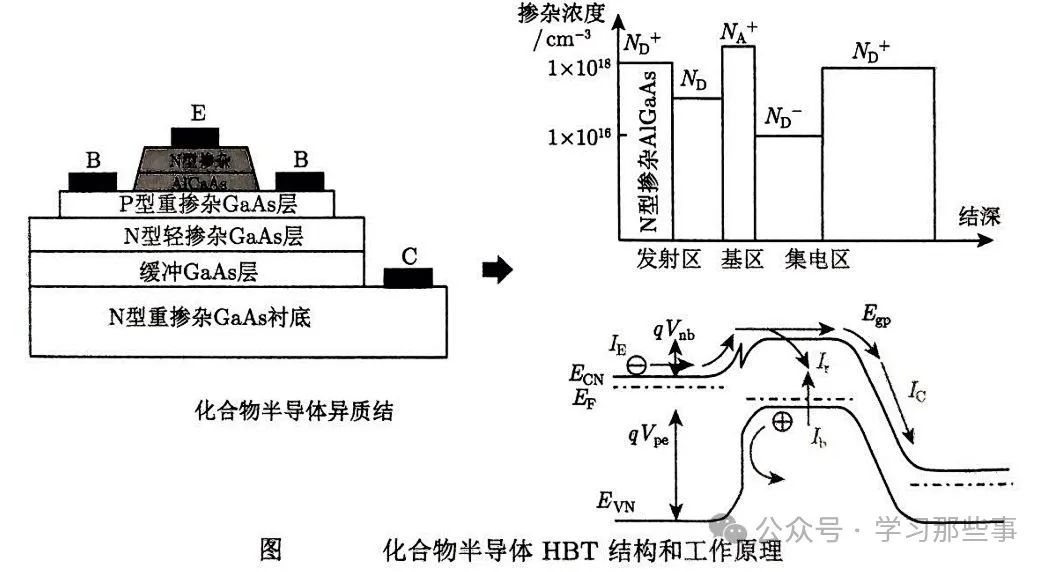

化合物半導體HBT及制造工藝

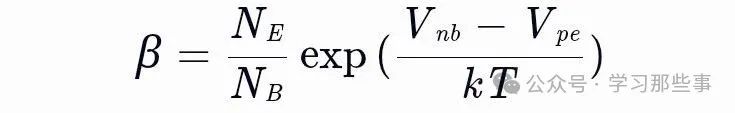

異質結雙極晶體管(HBT)通過非對稱能帶結構提升電流增益。

其核心公式為:

其中,基區摻雜濃度NB可高達1×102?cm?3,顯著降低基區電阻。制造工藝包括:

外延生長:InGaP/GaAs體系,界面粗糙度<0.5nm。

臺面隔離:重離子注入(如B ^+^ ),劑量5×1013cm?2。

基區接觸:Pt/Ti/Au多層金屬,接觸電阻0.1Ω·mm。

發射極金屬化:AuGe/Ni/Au合金化,肖特基勢壘高度0.8eV。

-

制造工藝

+關注

關注

2文章

205瀏覽量

20359 -

化合物

+關注

關注

0文章

22瀏覽量

8410 -

硅半導體

+關注

關注

0文章

35瀏覽量

7700

原文標題:化合物半導體器件與集成技術

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

半導體制造工藝之BiCMOS技術

華林科納的化合物半導體異質集成

詳解:半導體的定義及分類

5G和電動車的興起讓化合物半導體成為新貴

適合用于射頻、微波等高頻電路的半導體材料及工藝情況介紹

III-V族化合物,III-V族化合物是什么意思

我國應把握5G 機遇,加速提升化合物半導體產業競爭力

一文解讀化合物半導體產業發展形勢及前景

化合物半導體應用前景及最新應用

從英國化合物半導體中心看化合物半導體集群

化合物半導體電子器件研究與進展

化合物半導體器件的定義和制造工藝

化合物半導體器件的定義和制造工藝

評論