在當今的汽車科技領域,車載手機無線充電已成為一項提升駕駛體驗的標配功能。它看似簡單地將手機放置于特定區域即可充電,背后卻隱藏著一套精密的物理原理與工程設計。那么,這種“隔空充電”究竟如何實現?讓我們從基礎原理到實際應用層層剖析。

電磁感應:無線充電的核心密碼

車載無線充電的核心技術是電磁感應,這一原理與變壓器類似,但省去了物理連接的步驟。當車輛通電后,充電板內的初級線圈會通過高頻交流電,產生一個不斷變化的磁場。這個磁場就像隱形的“能量傳送帶”,當支持無線充電的手機(內置次級線圈)靠近時,磁場會切割手機中的線圈,從而生成電流完成充電。用日常場景比喻,這類似于兩個人隔著窗戶傳遞物品——車輛是“遞出方”,手機是“接收方”,而磁場就是那扇透明的窗戶。

系統架構:從電流到安全的全鏈路設計

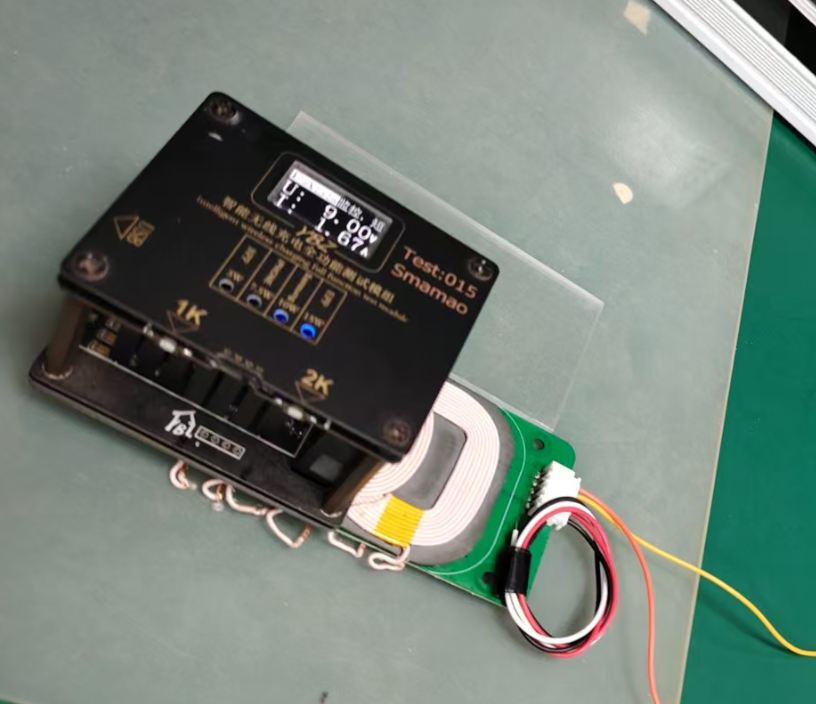

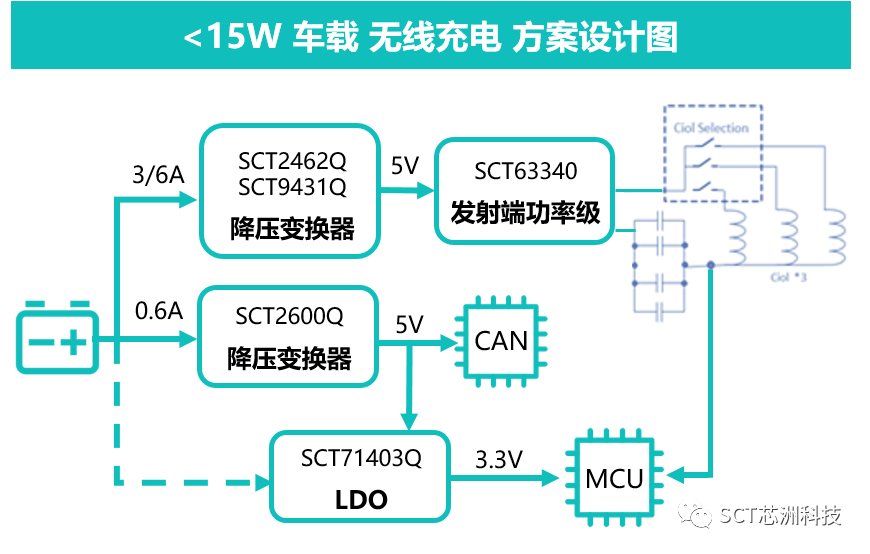

一套完整的車載無線充電系統包含三個關鍵模塊:電源管理單元、發射端(充電板)和接收端(手機)。電源管理單元如同“交通指揮員”,負責將車載12V電源轉換為適合線圈工作的高頻交流電;發射端線圈則以每秒數萬次的頻率切換磁場方向,形成穩定的能量傳輸通道。值得注意的是,系統會通過芯片實時監測充電狀態,一旦檢測到金屬異物或設備充滿,立即停止供電——這種設計就像智能水龍頭,只有感應到正確容器才會放水,避免能量浪費或安全隱患。

諾芯盛@車載手機無線充電是什么原理

諾芯盛@車載手機無線充電是什么原理技術流派:電磁家族的三大分支

目前主流的無線充電技術可分為三類:電磁感應式、電磁共振式和電場耦合式。車載場景中普遍采用的是電磁感應技術,因其轉化效率可達70%-80%,且成本適中。電磁共振技術則像“調頻收音機”,要求發射端與接收端頻率嚴格匹配,適合稍遠距離充電;電場耦合技術利用電極板間形成的電場傳輸能量,但對設備擺放位置要求苛刻。這三種技術各有所長,如同不同樂器合奏,最終目標都是實現能量的無損傳遞。

場景化應用:便利性與局限性的平衡

在實際駕駛中,無線充電的優勢顯而易見。駕駛員無需摸索充電線,只需將手機平放于指定區域,系統便會自動啟動充電,既減少車內線纜雜亂,也降低了行車中操作手機的風險。但這項技術也存在“甜蜜的煩惱”:充電效率受手機位置影響較大,偏移中心區域可能導致功率下降;部分車型在熄火后會切斷充電功能,這是為防止蓄電池過度耗電設計的保護機制。就像無線耳機需要定期放回充電倉一樣,車載無線充電也要求用戶養成“即放即充”的習慣。

從電磁感應的物理本質到智能化的系統設計,車載無線充電技術正持續進化。隨著新能源汽車的普及,未來可能出現集成于座椅扶手、甚至支持多設備同時充電的升級方案。這項技術不僅代表著汽車電子化的趨勢,更是人類對“無接觸能量傳輸”這一百年命題的實踐突破。當科技與日常出行如此緊密交織,每一次放下手機的瞬間,都是一次物理定律的優雅演繹。

-

車載

+關注

關注

18文章

640瀏覽量

83959 -

無線充電技術

+關注

關注

5文章

118瀏覽量

19608 -

無線充電

+關注

關注

1298文章

3354瀏覽量

319765

發布評論請先 登錄

快充內卷至汽車座艙,50W車載手機無線充電方案解析

淺談車載支架無線充電方案和電路原理

車載無線充電方案簡介

車載無線充電研究:大功率充電方案引領,2026年搭載量超過1000萬臺

車載手機無線充電是什么原理

車載手機無線充電是什么原理

評論