引言

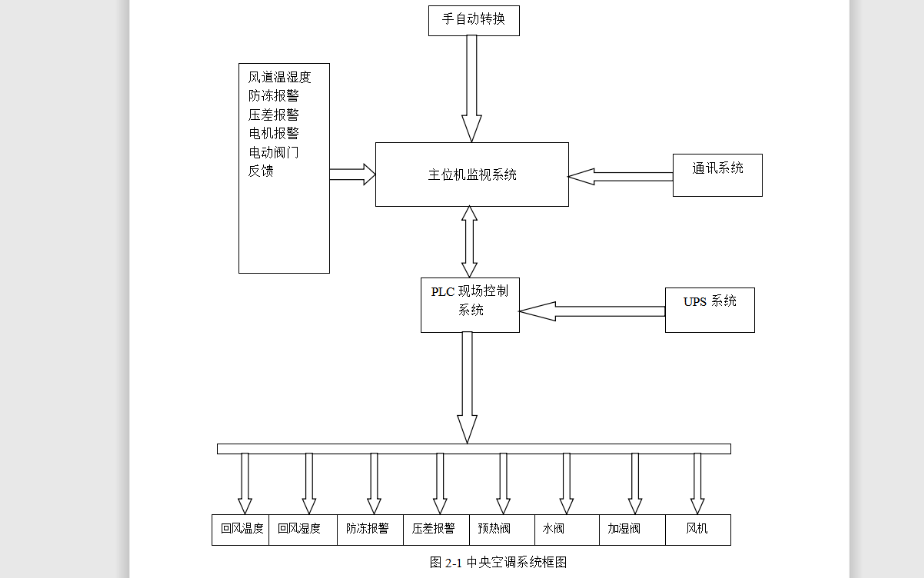

中央空調系統的設計是以室內空氣參數為基本依據,通過對整個空調系統新風、回風的溫度、濕度、送風風機運行狀態、初效過濾段的壓差等現場信號的采集,根據所設計的控制策略控制送風風機的變頻調速、加濕器的加濕、冷、熱水閥門的開度大小來達到設定的空氣狀態,且根據室內、外空氣的狀態(溫度、濕度)確定系統的運行工況,在保證生產工藝的要求的前提下,使空調系統運行合理、安全、可靠、能耗低等,中央空調系統 有主機和末段系統。按負擔室內熱濕負荷所用的介質可分為全空氣系統 、全水系統 、空氣-水系統 、冷劑系統 。按空氣處理設備的集中程度可分為集中式和半集中式。按被處理空氣的可分為封閉式、直流式 、混合式(一次回風 二次回風)。主要組成設備有空調主機(冷熱源) 風柜 風機盤管等等。

中央空調系統優點:經濟節能:主機由微電腦控制,每個區間末端風機盤管可自行調節溫度,區間無人時可關閉,系統根據實際負荷做自動化運行,開機計費,不開機不計費,有效節約能源和運行費用。環保:主機采用水源熱泵型機組,電制冷,沒有燃燒過程,避免了排污;整個系統為密閉式管路系統,可避免霉菌灰塵等雜質對系統的污染,使環境清新優美,特別適于高檔別墅、高級公寓與寫字樓的使用。節約空間:主機體積小巧,不設機房,無需占用設備層,減少公用設施 和土建投資,室內末端暗藏在吊頂內,極易配合屋內裝修。個性化:中央空調系統以區間為單元,滿足用戶不同區間需求,室內末端安裝采用暗藏方式,不影響室內的審美觀,不占據室內空間,適應用戶的個性化需求。簡化管理:于采用不同區間單獨控制系統為用戶所有,產權關系明確,可簡化空調設施管理。提升檔次:中央空調主機可以避免破壞樓體的整體外觀,使用戶充分享受高檔綜合環境的同時,提升產品質量及量販檔次。投資方便:可根據量販發展情況,分期分批投資添置空調系統,同時量販檔次提升,因此資金周轉快,有效地利用資金更進一步開發。

自動控制系統(automatic control systems)是在無人直接參與下可使生產過程或其他過程按期望規律或預定程序進行的控制系統。自動控制系統是實現自動化的主要手段。自動控制系統主要由:控制器,被控對象,執行機構和變送器四個環節組成。

在自動控制系統中一階慣性環節定義的微分方程是一階的,且輸出響應需要一定的時間才能達到穩態值。因此中央空調系統中表冷器、電動水閥都可以近似的用一階慣性環節來表示,而房間作為系統的控制對象,根據能量守恒定律,可建立控制對象房間的微分方程,它是一個二階系統,但在工業控制中我們往往用純遲延的一階模型來代替,仿真結果表明,用帶純遲延的一階模型來近似描述控制對象完全可以滿足實際應用的要求。

2 模糊溫度控制器的設計

模糊控制(fuzzy control)是利用模糊數學的基本思想和理論的控制方法。在傳統的控制領域里,控制系統動態模式的精確與否是影響控制優劣的最主要關鍵,系統動態的信息越詳細,則越能達到精確控制的目的。然而,對于復雜的系統,由于變量太多,往往難以正確的描述系統的動態,于是工程師便利用各種方法來簡化系統動態,以達成控制的目的,但卻不盡理想。換言之,傳統的控制理論對于明確系統有強而有力的控制能力,但對于過于復雜或難以精確描述的系統,則顯得無能為力了。因此便嘗試著以模糊數學來處理這些控制問題。

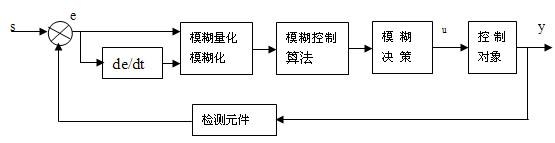

模糊控制系統的結構如圖1所示。

圖1

設計模糊控制器的第一步是確定語言變量、語言值和隸屬度函數。本文涉及的模糊控制器有兩個輸入信號和一個輸出信號,分別為:

1) 輸入語言變量之一,記為e,是溫度設定值和回風溫度的偏差,e=s-y。

2) 輸入語言變量之二,記為de/dt是偏差的變化率。

3) 輸出語言變量,記為u,是電動水閥的控制電壓,單位為V,對應電動水閥的開度。

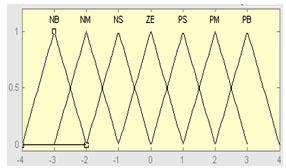

輸入語言變量e的取值:{負大,負中,負小,零,正小,正中, 正大},表示符號 {NB,NM,NS,ZE,PS,PM,PB}。語言值隸屬度函數選擇三角形,如圖2(a)所示。

圖2 a

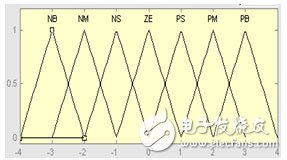

輸入語言變量de/dt的取值:{負大,負中,負小,零,正小,正中,正大},表示符號{NB,NM,NS,ZE,PS,PM,PB}。語言值隸屬度函數選擇三角如圖2(b)所示。

圖2 b

輸出變量u的取值:{關閉,微開,小開,半開,小半開,大半開,全開},表示符號{CB,CM,CS,M,OS,OM,OB}。語言值隸屬度函數選擇梯形,如圖2(c)所示。

圖2 c

每個語言變量所取的語言值,所對應的語言值隸屬函數都是交叉重疊的。初始設定時,可采用均勻等分的方式布置,然后再根據系統仿真或實際的控制結果進行合理的調整。

設計模糊控制器的第二步是引入模糊推斷、邏輯實現和控制決策推斷。而推斷邏輯是由一組IF-THEN的控制規則組成的。這一組控制規則的形成于實際經驗的總結。

從經驗出發,用語言形式表達表達推理控制決策過程如下:

IF{溫度設定值和回風溫度偏差過大AND偏差有變大的趨勢}THEN{電動水閥全開};

IF{溫度設定值和回風溫度偏差過小AND偏差有變小的趨勢}THEN{電動水閥全閉};

類似于上述的一系列控制規則集中在控制規則表中。

在應用模糊控制器實際進行實時控制時,一定的偏差e和偏差變化率de/dt,對應的就有某一些IF-THEN控制規則生效,而這些生效的控制規則產生一個綜合推斷結論,并通過解模糊過程轉換為一個確定的輸出值,從而給定電動水閥的控制電壓,對應于電動水閥的開度。

3 系統仿真

MATLAB中的模糊邏輯工具箱提供了大量的對輸入、輸出變量進行模糊化(隸屬度函數)的函數(總共提供了11種隸屬度函數),可以很方便的完成對變量的模糊化。

3.1 輸入、輸出變量的模糊化

圖3所示的模糊控制系統為雙輸入單輸出系統,輸入為偏差e和偏差的變化率,輸出為u,我們可根據前邊給定的輸入、輸出變量的隸屬度函數,在模糊邏輯控制箱添加隸屬度函數就可以完成模糊變量的模糊化過程。

3.2 模糊控制規則

MATLAB中的模糊邏輯工具箱提供了規則庫,將模糊控制規則添加到規則庫即可。模糊控制規則是設計一個模糊控制器的關鍵,該規則給定的好壞將直接影響到所設計的模糊控制器的性能好壞。

3.3 反模糊化

MATLAB中的模糊邏輯工具箱提供反模糊化方法,我們選用其中的mom法,即可對所設計的模糊控制系統進行仿真。

3.4 仿真結果

通過上述工作,完成對模糊控制器的設計,在模糊控制系統仿真框圖中加入模糊控制器,通過調用相應的模糊推理矩陣,即可對所設計的模糊控制系統進行仿真。

在仿真過程中可根據系統仿真或實際的控制結果調整輸入、輸出的隸屬度函數,一直調整到理想的控制效果為止。

上述模糊控制系統的階躍響應曲線如圖3所示。為了分析比較,對上述系統的控制效果與傳統的PID控制效果放在一個坐標系里。從系統仿真曲線看,PID控制器的系統響應曲線有超調,過渡時間比較長,而模糊控制器的系統響應曲線比較平穩,沒有超調。工業生產過程中,對于生產裝置的溫度、壓力、流量、液位等工藝變量常常要求維持在一定的數值上,或按一定的規律變化,以滿足生產工藝的要求。PID控制器是根據PID控制原理對整個控制系統進行偏差調節,從而使被控變量的實際值與工藝要求的預定值一致。不同的控制規律適用于不同的生產過程,必須合理選擇相應的控制規律,否則PID控制器將達不到預期的控制效果。PID控制器(比例-積分-微分控制器),由比例單元 P、積分單元 I 和微分單元 D 組成。通過Kp, Ki和Kd三個參數的設定。PID控制器主要適用于基本線性和動態特性不隨時間變化的系統。

圖3

4 結論

使用以上設計的模糊控制器,通過計算機實現實時控制。根據偏差和偏差變化值的大小,再利用模糊控制規則確定電動水閥的輸出,從而取得了良好的控制效果,能實時地對溫度進行監控,具有以下特點:

1)和普通PID控制器控制效果相比,采用模糊控制器后系統響應超調小,響應曲線平穩。

2)系統具有良好的響應速度、穩定性和精確性,且具有較強的魯棒性。

3)由模糊控制規則確定的三個參數是動態變化的,更符合空調系統的控制特點。

所以說模糊控制器可以克服普通PID控制器的局限性,在中央空調自動控制中具有廣泛的應用價值。

-

控制系統

+關注

關注

41文章

6758瀏覽量

111820 -

計算機

+關注

關注

19文章

7633瀏覽量

90229 -

電腦

+關注

關注

16文章

1769瀏覽量

69928

發布評論請先 登錄

中央空調系統能源優化的探討

中央空調變頻智能控制系統設計

基于Profibus總線的中央空調控制系統

PLC在中央空調控制系統中的應用

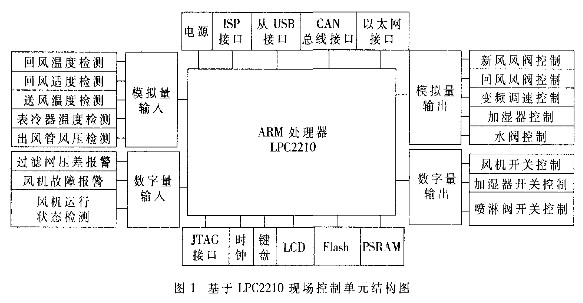

采用μC/OS-II與LPC2210處理器的中央空調控制系統的設計

如何使用PLC實現中央空調控制系統的設計

使用PLC實現中央空調控制系統的設計論文

應用于中央空調系統的模擬溫度控制系統的設計

應用于中央空調系統的模擬溫度控制系統的設計

評論