電池壽命仍然是任何便攜式電子設備成功的關鍵因素。雖然電池技術不斷發展,但便攜式設備不斷增加新功能,從而對電力需求造成最大壓力。無論是為了增強電池功能還是最終賦予電力自主權,能量收集的作用變得更加重要。

從環境源發電的能力,如機械開關,振動,加熱或光,轉換,存儲和隨意使用它,有可能對便攜式設備的實用性產生巨大影響。觸摸屏是下一個目標。

全球正在研究各種壓電能量收集技術和可能產生自供電觸摸屏的新型納米材料。同時,太陽能電池可以說是目前最實用,最容易獲得的能量收集解決方案,可用于為觸摸屏供電。

圖1:太陽能供電觸摸屏智能手機自2009年以來一直存在,但目前還不是新設計的標準功能。 (圖片來源:三星。)

本文將展望未來,預測目前正在進行的一些研究的結果,以及審查目前可用于為電池充電的一些太陽能電池和/或為觸摸屏激活便攜式設備供電。其中包括IXYS的Ixolar系列(KXOB22-01X8,KXOB22-12X1)和三洋能源的Amorton系列(AM-1456CA,AM-5412CAR)。

靈活的功率

從機械開關或鍵盤致動收獲壓電能量的能力是眾所周知的。西門子分拆的專業公司enOcean已經開發并商業化了該技術,以及相關的標準協議(在公共領域),現在支持整個供應商生態系統(enOcean聯盟)。現在有100多家公司為許多應用提供設備,軟件和工具,主要針對智能建筑領域,從無線燈開關到遙控器,包括無線傳感器網絡。

然而,在今天的許多便攜式設備中,鍵盤正在被觸摸屏取代。雖然需要按鍵的觸覺反饋,但正的機械切換效果幾乎消失了。然而,亞洲的研究人員發現,當觸摸屏在用戶的觸摸下彎曲時,可以收獲微量的能量。韓國巨頭三星一直與當地的成均館大學合作,完善能量清除材料,采用柔性透明電極,最終可用于覆蓋觸摸屏并提供電力。

雖然距離商業還有幾年的時間實際上,研究人員已證明其功率輸出約為1μW/cm2,理論上足以為觸摸傳感器供電。雖然最初這種技術可能只提供補充能力,但自供電便攜式設備的愿景可能即將出現。

在Advanced Materials中發表的論文,研究人員將該技術描述為納米級壓電電子學。在構造中,壓電氧化鋅納米棒夾在柔性塑料片頂部的高導電石墨烯電極之間。保持材料靈活性的能力開辟了開發折疊式或卷式屏幕和鍵盤以及“可穿戴”設備的機會,這些設備將在彎曲時充電。

重要的是,研究人員聲稱該技術最終適用于大規模的卷對卷制造工藝。隨后的學術論文強調了使用不同材料進一步開展實驗以開發其他有用的特性,并且研究的擴展已經轉移到諸如可穿戴納米發電機等主題中。

來自摩擦的分數電荷

從亞洲到美國,研究人員已經發現了如何收集兩種柔性聚合物材料摩擦在一起時產生的能量。這種材料被稱為摩擦發電機,可以提供來自諸如步行等活動的交流電。研究人員在喬治亞理工學院材料科學與工程學院開發研究人員認為,由于摩擦發電機可以制造得幾乎透明,它們具有可能用于有源傳感器的潛力可能取代目前用于觸敏設備顯示器的技術。

在操作中,摩擦發電機可以補充由使用壓電效應產生電流的納米發電機產生的功率。氧化鋅納米線的彎曲。根據王忠林教授的說法,關鍵是在兩個不同的聚合物薄片之間使用間隙分離技術產生電壓降(見下圖2)。如果然后在兩個表面之間連接電負載,則會流過一個小電流來均衡充電電位。

圖2:由佐治亞理工學院開發的摩擦發電機原理圖。

該技術還可用于制造高靈敏度,自供電的有源壓力傳感器,可用于有機電子或光電子系統。這種傳感器可以檢測低至13 m帕斯卡的壓力,并且不需要電池供電。該材料還可以與其他能量收集機制結合使用,例如現有的氧化鋅納米發電機。實驗表明,摩擦發電機堅固耐用,可連續運行超過100,000次。

研究人員認為制造工藝簡單,成本低,可按比例放大大批量生產和實際應用。研究的下一階段是創建包括存儲能量的系統。

太陽能面料

光可以說是一種更可行的環境能源來源今天的觸摸屏設備。為計算器,手表等低功率設備供電的微型太陽能電池已經存在了數十年。然而,對太陽能技術的高級學術研究正在取得巨大進展。

美國和歐洲的光子學研究人員一直在致力于開發具有太陽能電池功能的硅基光纖。高級材料。 3 可編織成柔性織物的太陽能電池纖維具有為觸摸屏等設備供電以及為電池充電的潛力。然而,可穿戴式電池充電器雖然在可能的范圍內,但可能還需要幾年的時間。

研究的核心,結合硅和光纖,具有廣泛的潛在應用不僅用于電信的光電子學和光電信號處理,還用于醫療,成像和傳感以及太陽能發電的非線性光子學。由美國賓夕法尼亞州立大學的一個團隊領導,該作品與南安普頓大學光電子研究中心共享 5 。

高壓化學技術是創新技術的核心,研究人員稱這是一種利用不足的過程,特別是在微觀上和納米尺度,可用于創建有趣的材料屬性和行為。

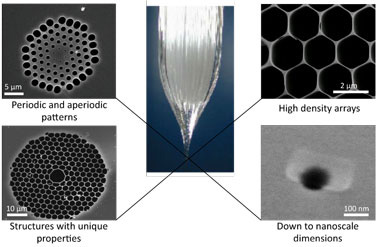

圖3:在南安普頓大學光電子研究中心繪制的二氧化硅微結構光纖模板。

將這些技術應用于二氧化硅微結構光纖納米模板可以產生幾乎任何圖案排列的孔陣列。孔的直徑小至10nm,但長度可以是米。研究人員表示,逐層沉積的孔形成均勻摻雜的半導體同質和異質結。由此產生的優異的光學和電子特性,以及可以產生的各種復雜結構,使納米級導線和結點的組合成為許多應用的目的。

該技術的新穎性對于電池供電的觸摸屏操作設備,能夠制造長的,可彎曲的光伏纖維,其可以編織成可變形的織物。柔性,可折疊,輕質材料可用于代替剛性玻璃或塑料基太陽能電池,以在常規太陽能電池應用中提供電池增壓能力。研究人員設想它在服裝中的應用。軍方,現場士兵以及體育用品已經引起了人們的興趣。這種材料的一個主要優點是可以以不同的角度收集光,而不是單個平面。

石墨烯:材料的好處

石墨烯是最受歡迎的之一全球正在開發令人興奮的新材料它不僅被認為是傳統半導體邏輯電路的潛在替代品,而且還可以提供觸摸屏技術以及電池,超級電容器和顯示器的優勢。世界各地的研究人員正在研究其電學,熱學和機械性能,比鋼更強,更耐傳導。

英國至少有五所大學將從歐洲資助中受益,以幫助石墨烯的發展。特別是劍橋大學正在研究其創造更薄更輕的觸摸屏和計算機顯示器的潛力。加拿大研究人員正在研究其在可充電電池中的應美國的斯坦福大學和堪薩斯大學將其視為太陽能電池和光伏器件的替代材料。

同時,工業研究繼續深入太陽能電池,為更耗電的觸摸屏便攜式設備供電,包括智能手機,平板電腦甚至電視。例如,三星在2011年展示了一款太陽能46英寸液晶電視,尚未上市。一些過去的LG和三星觸摸屏手機采用了大型光伏面板,需要四個小時才能為車載電池充電。據了解,蘋果正在研究整合到iPad保護套和觸控式顯示器中的太陽能電池。

現在和現在

然而,已經可以買到的是法國初創公司Wysips的一項很有前途的技術:一種透明的光伏薄膜,可以整合到傳統顯示器或觸摸屏上(在其上方或下方)。這項技術,“你看到的是光伏表面”,將微型光伏材料與鏡頭網絡結合在一起。結合起來,它們產生光學效應,掩蓋光伏電池并從人造光或太陽中捕獲能量。光伏元件連接到專用電路,以轉換和管理所產生的電能,使用它來為設備的電池充電。

該材料可以集成到任何類型的顯示器或觸摸屏中,該公司表示,提供90%的透明度,甚至有助于擴大小屏幕的視角。在陽光充足的情況下,電流設備產生的功率可達5.8 mW/cm2。繼續研究和開發下一代有機半導體聚合物,預計到2014年將產生10 mW/cm2的峰值功率。

該公司聲稱,即使智能手機完全放電,拿著一個支持Wysips的手機直到燈光將產生足夠的能量來搜索網絡并進行遠程支付,例如,或緊急呼叫。雖然Wysips技術有可能取代電子書閱讀器和低端手機等低功耗設備的充電裝置,但預計可以使用更小尺寸的電池設計更高功率的設備。該公司預計將在不久的將來宣布與制造商達成許可協議。

太陽能電池

尋求將太陽能電池納入觸摸屏驅動的電池供電產品的OEM廠商可以找到來自各種制造商的選項數量。例如,可以考慮IXYS的Ixolar SolarBIT系列。雖然這些高效單晶器件設計用于比觸摸屏顯示器更廣泛的應用,但它們非常緊湊,可輕松集成到多種類型的電池供電產品中。該系列中最小的設備是KXOB22-01X8,尺寸僅為22 x 7 x 1.6 mm,KXOB22-12X1尺寸為27 x 7 x 1.8 mm。典型的額定電壓分別為0.5 V/44.6 mA和3.4 V/3.8 mA,在晶圓級測量的效率為22%。

另一個受歡迎的供應商選擇是三洋能源,提供廣泛的非晶太陽能電池。與晶體硅相比,非晶太陽能電池具有不規則的原子排列,制造商聲稱其允許更多的光被吸收。此外,使用金屬或塑料作為基板,可以生產柔性太陽能電池。 Sanyo的Amorton系列在玻璃基板上使用三個非晶硅層。根據應用要求,電池可以在基板上串聯連接,從而可以獲得任何所需的電壓。

太陽能電池可用于室內和室外。 AM-1456CA是可用于室內的最小型號之一,例如觸摸屏計算器等設備。尺寸僅為10 x 25 mm,重量為700 mg,典型工作特性包括1.5 V/5.3 A操作,亮度為200 lux。對于戶外使用,在智能手機等設備中,Amorton設備通常可以產生100 mW/cm2的電流。中型設備,如AM-5412CAR,外形尺寸為50.1 x 33.1 mm,重7.3 g,最大輸出功率為93 mW(典型值為2.6 V/35.8 mA)。

總結

本文闡述了能量收集在觸摸屏設備中具有巨大的潛在應用,無論是直接為其供電還是提高電池電量。國際研究結果表明,有許多技術可以使觸摸屏設備成為更加可行和有效的能量收集主張。太陽能和壓電發電技術正在開發中。然而,今天,已有的解決方案可以并且已經在使用中。這些基于微型太陽能電池本身正在提高效率。

-

太陽能電池

+關注

關注

22文章

1235瀏覽量

71756 -

觸摸屏

+關注

關注

42文章

2387瀏覽量

118536 -

能量收集

+關注

關注

15文章

183瀏覽量

27729

發布評論請先 登錄

應用于觸摸屏設備中的能量收集技術介紹

應用于觸摸屏設備中的能量收集技術介紹

評論