面對浩浩蕩蕩的數字化潮流,很多人可能會覺得數字化轉型是科技企業才該考慮的事情,作為傳統企業只要“安分守己”就夠了。

這樣可真是大錯特錯,實際上不止是科技公司,許多我們印象中的“傳統行業”也在進行數字化轉型的實踐。

今天鋼鐵大大就帶來幾個傳統行業的數字化轉型案例,幫助大家開拓數字化視野,并從中總結經驗提升自己的數字化思維與能力。

無論從哪個角度定義,星巴克都屬于典型的“傳統行業”,用四個字來概括他們的主業,那就是“餐飲”和“零售”。

這樣的業務搭配,在大街上隨處可見,但很少有星巴克這樣,扎根傳統行業的同時,還能保持自身的話題流量,仿佛永遠都不會過時。星巴克是如何做到的這一點,又是如何與數字化轉型聯系到一起的呢?

星巴克對數字化轉型的嘗試,開始于移動支付領域。2009年,星巴克推出第一款手機APP,消費者直接掃描APP的二維碼就可以完成支付,這在當時是十分新穎的消費方式。

隨后,星巴克不斷完善并推廣移動支付業務,至2015年,星巴克僅第四季度的移動支付額就達到了10億美元。

圖 | Pixabay

2015年,星巴克提出“忠誠優先”的概念,針對APP頁面和功能進行了大幅改進,其中,最重要的更新是將積分頁面隱藏,轉而呈現至“收件箱”中。在收件箱中,用戶開始收到促銷和活動等的相關信息。

星巴克還同時推出了Mobile Order & Pay,顧客可以在全美所有店面實現手機下單、店內取單的無縫體驗。

這些體驗的推出,意味著消費者和星巴克的交互不再局限于店面內。通過不斷充實APP功能,星巴克積累了大量的用戶數據,進一步優化了促銷信息推送,每名用戶都可以享受到1對1的個性化內容,為星巴克逐漸擴展的產品線帶來了銷售機會。

圖 | Pixabay

最令人津津樂道的,還是星巴克免費的網絡服務。2010年,星巴克與AT&T公司合作,在門店提供免費登錄的無線網絡服務。

這不是普通的免費WiFi,而是星巴克提升服務附加值的一個新舉措:顧客只要在星巴克店內,就可以免費登錄一些付費的網站,例如免費登錄華爾街日報瀏覽新聞、免費觀看最新影視預告片等。

圖 | Pixabay

為進一步提供更豐富的店內體驗,在原來內容的基礎上,星巴克重新整合了資訊內容資源,推出星巴克數字網絡服務。搭建起六個頻道,包括新聞、娛樂、健康、商業與職場、地區新聞動態以及星巴克市場活動,全部提供免費在線服務,給了消費者更多選擇星巴克的理由。

在一部分人的印象中,銀行業一直十分穩定,轉型升級的事情和他們沒什么關系。其實,這種思維是錯誤的。

在過去10年里,以移動支付技術為代表的各種金融科技迅速發展,給銀行業帶來巨大的沖擊。銀行業必須改變思維方式,加大科技創新,只有實踐數字化轉型,用更好的產品和服務滿足客戶需求,才能適應時代的發展。

圖 | Pixabay

移動端業務的出現,使用戶對銀行網點的覆蓋需求大大降低,許多大型銀行已經開始裁撤網點。同時,一些網絡巨頭和金融科技公司通過直接提供網上支付交易服務,掌握了零售客戶更為全面的交易數據,設計出受歡迎的金融產品和服務。

新業務的出現對銀行業影響也并非只是負面,目前,已經有越來越多的傳統銀行逐漸正視金融科技。

一方面,眾多傳統銀行紛紛加大研發投入,力圖讓大數據、人工智能等新技術為其所用;另一方面,很多傳統銀行選擇與互聯網科技公司合作,通過優勢互補加強市場地位。

圖 | Pixabay

經過高新科技的改造,許多銀行的營業網點已經完全變了樣子。原本防護嚴密的柜臺,變成了更加親和的開放空間,人工智能技術變得更加常見,甚至已經有許多機器人業務員“轉正上崗”,給客戶帶去了全新的服務體驗。

大數據技術則被廣泛應用到分析客戶偏好和評定客戶風險方面,通過數據分析,銀行可以設計出更符合客戶需求的金融產品,同時根據客戶的真實風險進行精準定價,令其在如今的金融市場中更具競爭力。

圖 | Pixabay

更重要的是,當銀行借助金融科技取得更精準的風險評估能力時,它們可以將服務拓展至那些原本被忽視的客戶群體,廣大小微企業將會是受益者,從而對實體經濟形成有力支持。

無論是耕耘傳統業務的零售餐飲,還是看起來穩如泰山的金融行業,其實都面臨著市場變化帶來的考驗,如何在新時代的競爭中生存下來,已經是深入各行各業的共同問題。或許,數字化轉型正是解答這個問題的最好答案。

而且無論是科技行業還是傳統行業,在轉型過程中對數字化人才的需求是同樣旺盛且急迫的。時代在變化,企業在進步,作為職員也需要不斷拓展數字化視野,建立正確的數字化思維,提升自己,才能更好的助力公司數字化轉型。

同意鋼鐵大大觀點,歡迎分享文章!

以上文章所用圖片皆來自網絡資料;如需轉載文章請在微信后臺留言!

原文標題:【數轉視野】不只是科技企業 傳統企業更需要數字化轉型

文章出處:【微信公眾號:大聯大】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

-

大聯大

+關注

關注

4文章

554瀏覽量

88182

發布評論請先 登錄

精益數字化轉型:傳統工廠的革新之路!

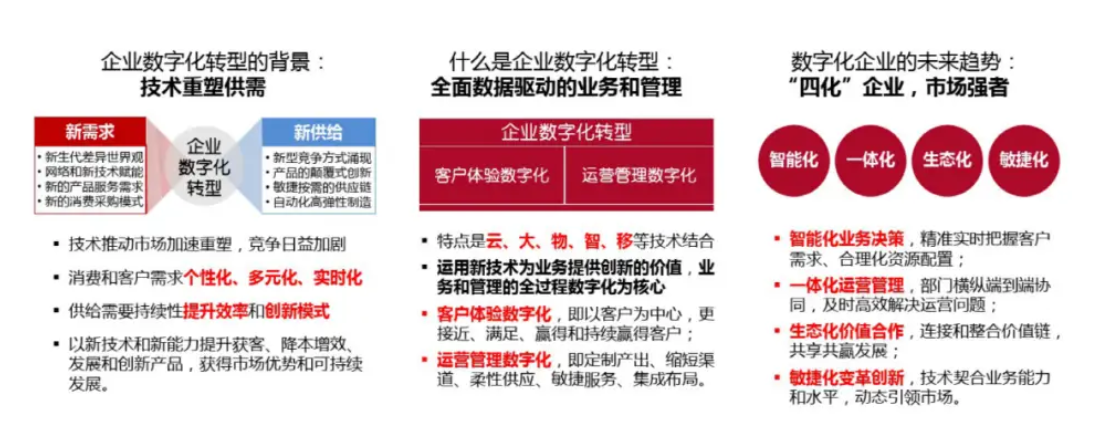

數字化轉型對企業帶來的價值是什么?

傳統企業如何進行數字化轉型

中軟國際全面支持企業數字化轉型

數字化轉型:重塑企業未來的創新引擎

華為云CodeArts API助力企業數字化轉型

云計算對企業數字化轉型的影響

數字化轉型對企業的意義

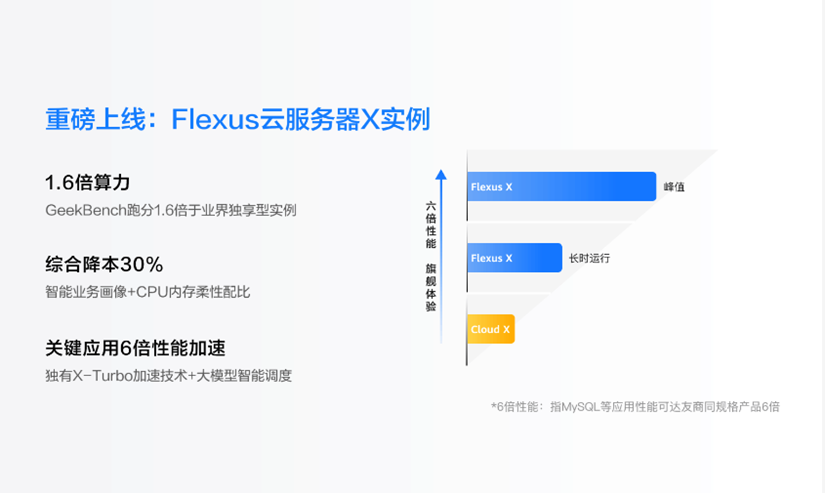

聚焦中小企業實際需求,華為云 Flexus X 實例推動中小企業數字化轉型愿轉敢轉

【數轉視野】不只是科技企業 傳統企業更需要數字化轉型

【數轉視野】不只是科技企業 傳統企業更需要數字化轉型

評論