CSA/UL/IEC 61010系列標準適用于實驗室設備、測量儀器以及生產流程控制儀器。該CSA/UL61010標準基于IEC61010標準,由CSA、ISA和UL共同制定,被指定為美國和加拿大的國家標準。本文從生廠商的角度出發,意圖幫助他們更好理解這個標準及相關要求,清楚產品設計制造過程中應注意的問題,使產品的測試認證流程更為順暢,確保產品的及時上市。

61010系列標準概述

與其他很多針對家用產品的標準不同,61010系列標準一般為面向專業、工業流程和教育的電氣設備,具體的說,可以分為如下三類:

? 流程控制設備:如由輸入的變量來控制的水泵控制器,流水線控制設備;

? 實驗室設備:如氣體色譜儀,消毒柜和體外檢測設備(IVD)

61010系列標準共有三個版本,分別為IEC 61010-1:2001, MOD, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04(第二版),以及UL 61010-1 (第二版)。IEC 61010-1:2001是最原始的標準,后兩個為根據其演化而來。其中CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04加入了針對加拿大市場特殊情況的修訂內容,UL 61010-1加入了針對美國市場特殊情況的修訂內容。

這幾個版本的61010系列標準都可以分為三個部分,第一部分為適用于各種產品的通用要求;第二部分為針對特殊設備的個別要求,如61010-2-010 加熱材料;第三部分為針對特殊設備的獨立標準,如61010-031手持探針組件。

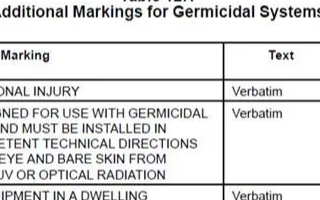

設備上的標識要求

標識是設備不可缺少的說明性部分,生產商需要確保標識從外部可見,并且不在可移走的部分。除了手持設備或者因為空間有限等原因,標識不應在底部(表一為常見的標識圖解)。標識一共有兩種類型,分別為一般標示和警告標示。

表一:常見標識及說明

一般性標示:

? 識別性,一般為生產商的名字或者標志;

? 電源額定輸入;

? 接線端和操作裝置;

? 開關和斷路器;

? 雙重絕緣或者加強絕緣設備以及現場接線盒。

警告性標示:

要求正常使用時可見。標志高度需大于2.75mm,文字高度大于1.5mm,并且和背景顏色反差明顯。如果標志顏色不能和背景形成反差,鑄模、蓋印或者雕刻的標志和文字高度需大于2.0mm,并且突起大于0.5mm。

標識內容應該在正常使用情況下保持清晰,并且黏貼的標簽不能掉落或者邊緣卷曲,并能經得住生產商指定清洗劑的清洗。一般的清洗方法為用一塊超市的布頭,蘸有生產商指定的清洗劑(在沒有清洗劑的情況下可用異丙醇代替),然后手工摩擦標識30秒。

用戶手冊的要求

用戶手冊不僅需要包括使用目的、技術說明書、使用指南、負責技術支持的生產商和供應商的名字和地址等常規信息,還需要包括:

? 設備額定值:供電電壓(范圍)、頻率(范圍)和功率或者額定電流;描述輸入輸出接口;環境條件等

? 安裝:組件、位置和固定要求;保護性接地的說明;電源的連接;通風要求等

? 操作:說明不要把設備放置在不易斷電的地方;所用的安全標志的解釋;介紹減少可燃液體危害的程序等

? 維護:為需要做預防性維護和檢查的人員提供必要的指南;所有確保測試設備安全的測試;所有只能由生產商或中介提供的部件。

如果端子附近有測量類別的標示,則需要在用戶手冊定義各種測量類別。并且,測量類別I的設備,要警告不能用于測量類別II、III、IV,要有包括瞬態過壓的額定值。此外,對于探測危險電壓的設備,說明書應該告知確定設備正常工作的方法。

產品設計中需考慮避免的危險

用戶的安全第一,并且,不安全的產品也很難通過相關的測試和認證。為了確保生產的產品一次便能通過認證,設計人員在產品設計時需要考慮避免如下幾個方面的危險:

? 觸電危險:注意可觸性、正常和異常情況、外部電路的連接以及絕緣強度等

? 機械危險:注意可移動部件、把手、墻壁固定以及可能飛散的零部件等

? 防沖擊:注意外殼強度以及抗跌落等

? 防火:注意減少火源、設計能量限制電路、防止接觸可燃液體,以及過電流保護等

? 極端溫度和熱量:注意表面、繞組和非金屬外殼的溫度等

? 液體:注意清潔、濺出、溢出、液壓和泄露

? 輻射危害、音波和超音波壓力:注意有意輻射如X光設備,無意輻射如CRT、激光、UV和聲波等級等

? 泄露氣體、爆炸和內部爆炸:注意有毒氣體、電池充電和CRT內部爆炸等

? 元器件選擇:選擇符合規范的器件

? 連鎖裝置:避免重復激活

? 電流測量電路和萬用表

總結

在了解了這些要求和注意點以后,生產商在產品設計過程中便可有針對性地留心相關要點,爭取生產出的產品一次便可通過認證,避免產品重復修改造成的人力、物力和財力浪費。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論