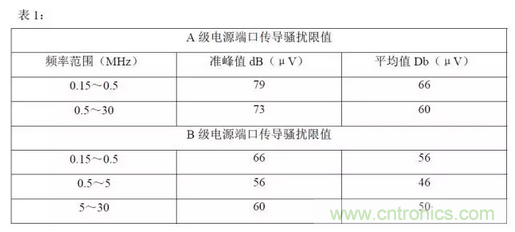

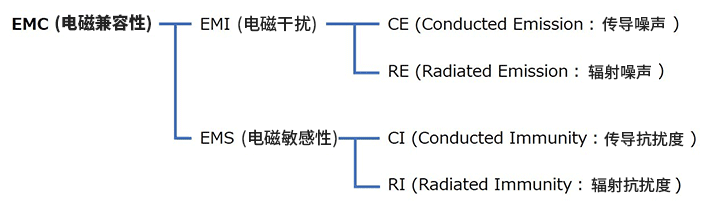

1. 測試結果

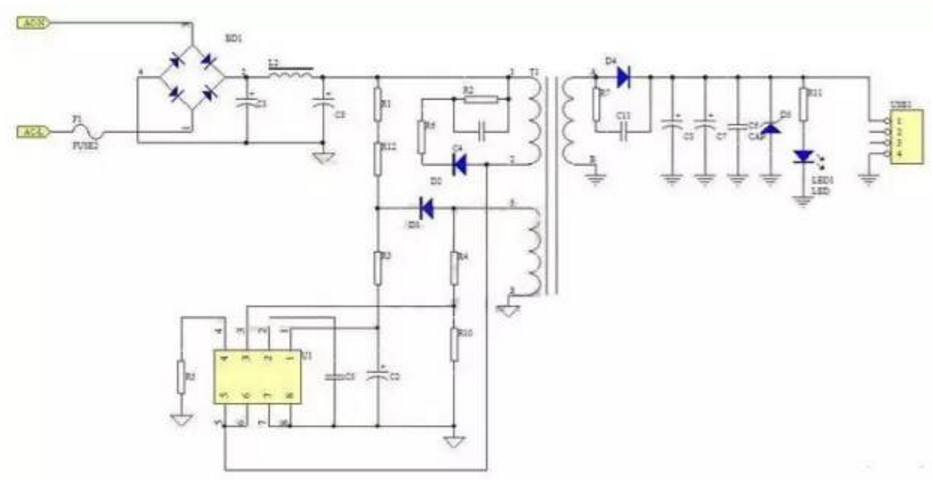

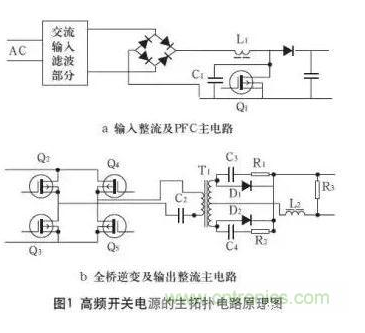

產品 Coconut1首次 EMC 測試時,輻射、靜電、浪涌均失敗。本篇先討論輻射超標.

1.1?? 輻射超標 ?

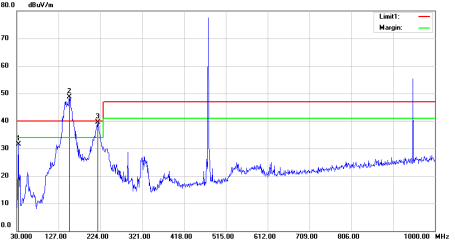

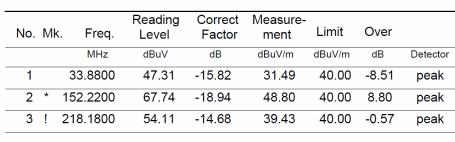

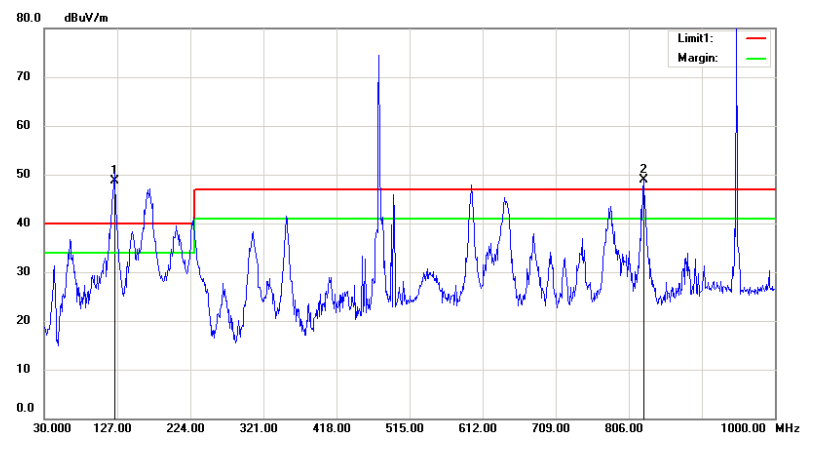

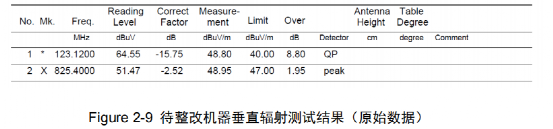

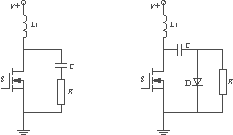

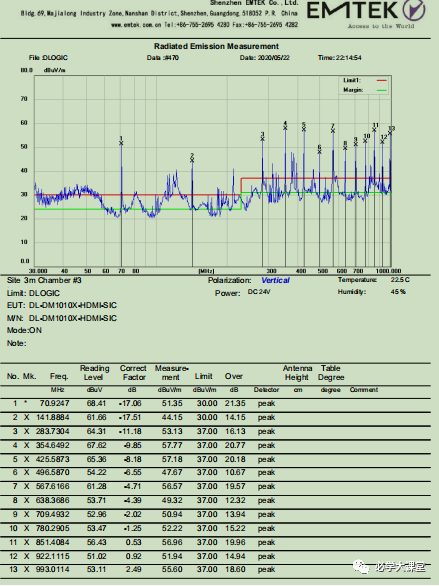

50MHz 、100MHz 、130MHz 、200MHz ,4 個頻點明顯超標,其中 130MHz 左右最明顯, 超出 19dB;后將電路板僅僅保留開關電源部分, 150MHz 附近超標嚴重,下圖為垂直位置的輻 射(因為整個實驗過程中垂直位置整體結果較水平要差, 因此全文僅針對垂直位置的輻射結果進 行闡述)。 ? ? ? ? ?

2. 輻射整改 ?

2.1 問題定位 ?

2.1.1 從頻率上來看,輻射源不可能是射頻模塊以及后級 LDO 電路, 縱覽整個電路系統各個 電路功能的工作頻率,只可能是 MCU 的 8MHz 晶振以及前級開關電源2造成的; ?

2.1.2 在檢測機構輻射測試超標后,第一時間將射頻模塊、MCU 及其外圍(包括晶振) 全部 停止供電,仍然超標,至此可以確認是開關電源導致的輻射問題;

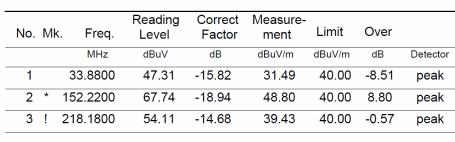

? 2.1.3回到實驗室, 重點尋找輻射的來源,利用示波器的探頭可以快速掃描板上輻射嚴重的區 域,如下圖所示:

Figure 2- 1? 簡易探測環原理 將鱷魚夾夾至探頭探針,便形成了一個探測環, 將探測環緩慢地在 PCB 板上方 1~2cm 附近移動,如 果某處存在高頻干擾,則會在附近形成變化的磁力線分布,磁力線穿過探測環便形成了磁通, 變化的磁通將 會在環上形成感應電壓,此時,將示波器設置為“余輝”模式,若某處輻射強烈,則會將波形抬高,利用這 種方法找出波形最高時對應的探測位置。當然,也可自行繞制一個多匝空心線圈以提高靈敏度。 ? ? ? ? ?

Figure 2-1 出自《High-Speed Digital Design》Measurement Techniques 章節的第 87 頁, 該章節本意是用于說明為什么測量電源紋波時不能使用鱷魚夾,而在本案例中, 反其道而行之, 故意讓探頭收集更多的噪聲以更快發現干擾源。 ? ? ? ?

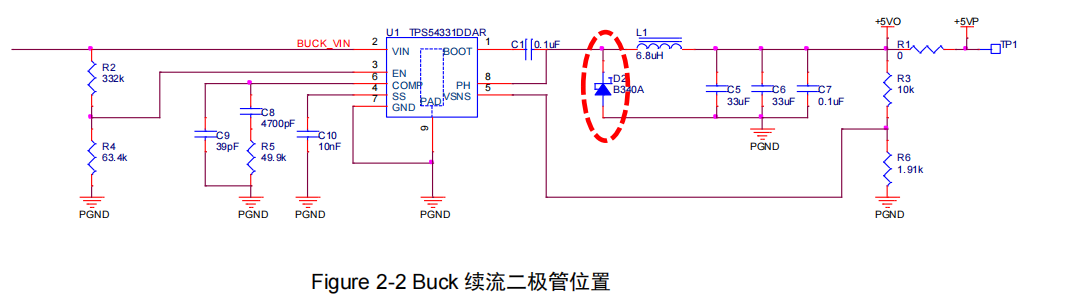

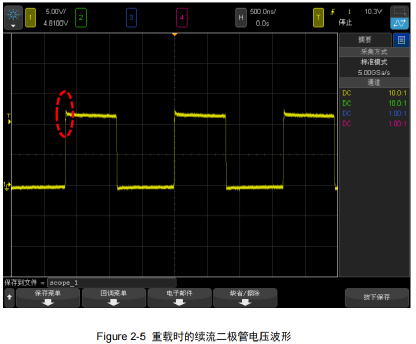

? 通過這種簡單的辦法, 很快發現開關電源芯片上方的輻射最為強烈, 與其緊挨的器件是一顆 肖特基二極管, 即續流二極管。由于 MOS 管集成在開關電源芯片內部,無法測量到 MOS 管的 開關波形,因此可以測量續流二極管兩端的電壓波形:

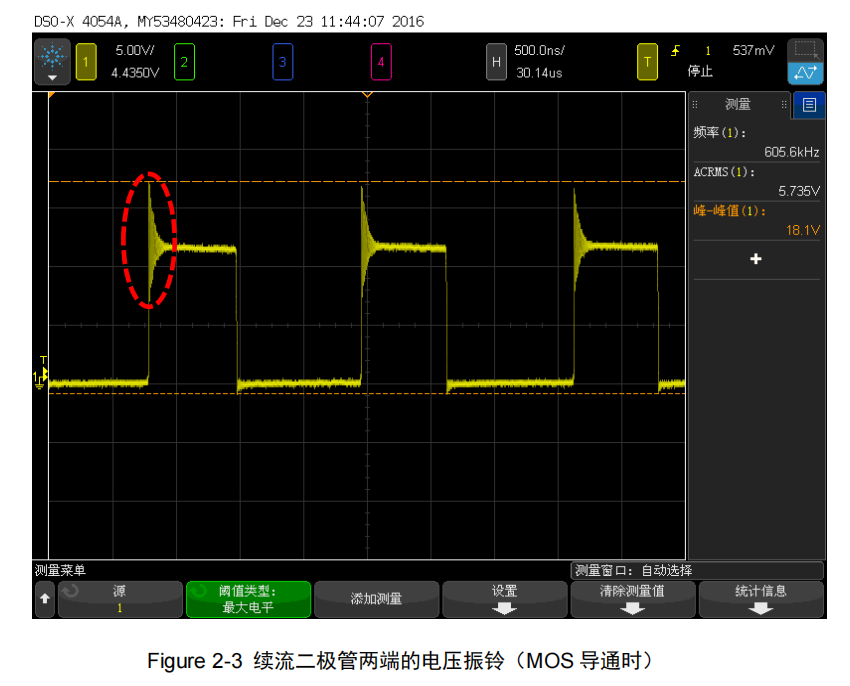

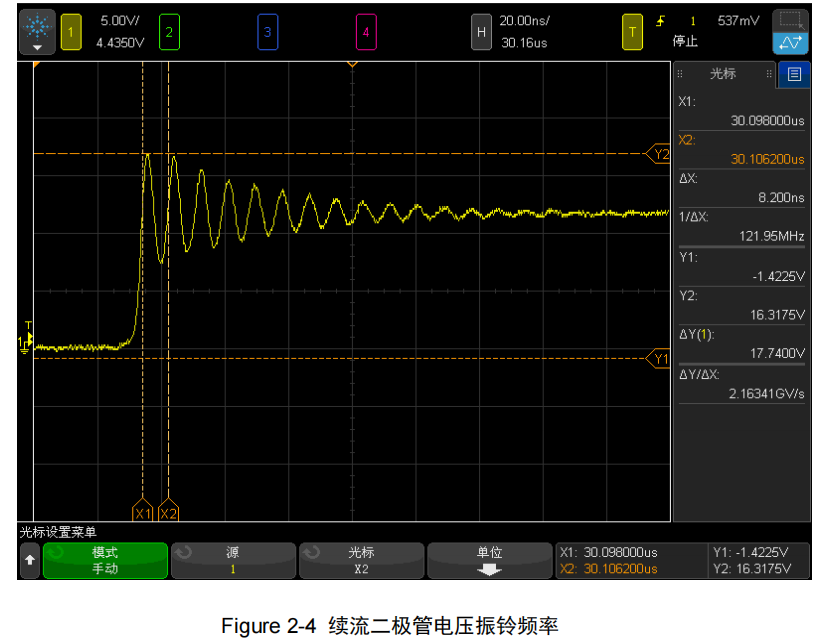

Figure 2-3 紅圈內的振鈴明顯有“過沖”現象, 將這部分波形展開,發現其振蕩頻率恰好為 122MHz,如Figure 2-4 所示, 這與 152MHz 超標頻點非常接近!進一步分析可以知道,這個振鈴是由于二極管的反向恢復引起的, 要想消除這個電壓振鈴, 最簡單的辦法是在 D2 兩端并聯 RC 吸收電路。

2.2 RC 參數選擇

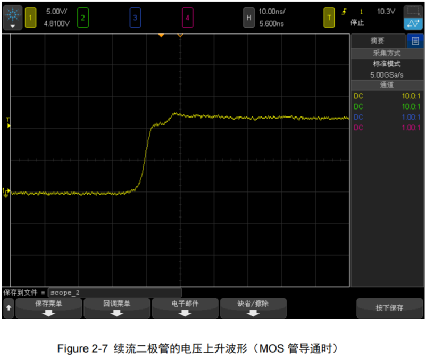

經過不斷嘗試,選擇了 2200pF+10Ω 的組合(實驗結果表明,電容越大,電壓尖峰越低,但是 Figure 2-7 中綠色箭頭標示的電壓下降斜坡也會越平緩, 同時緊跟其后的諧振波形周期數也會越 少,這是因為 LC 諧振頻率 f 反比于 C 值,至于這個諧振則屬于輕載時的正常現象)。這里要特 別注意電阻 R? 的功率選取, 若電阻額定功率太小則其會被燒毀, 最簡單的辦法是先用 1206? 的 10Ω 電阻應用在電路中,隨后用示波器測量 R 兩端的電壓波形,調出波形的 RMS 電壓,用這個 電壓 VRMS 計算出電阻 R 的功率P=V2RMS/R,在本案例中, VRMS 約為 1V,則電阻功率為 0.1W , 穩妥起見,降額 50% ,則至少需要 0.2W,因此最終選擇了 1210 封裝的電阻。 ? ? ? ?

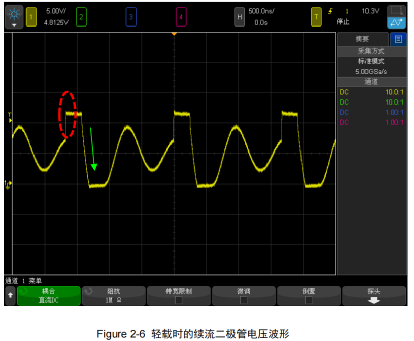

? Figure 2-5、Figure 2-6 分別示出了重載和輕載時的續流二極管電壓波形,不難發現,通過 增加 RC 吸收電路, 已經完全解決了電壓振鈴問題, Figure 2-7 即為上升尖峰展開波形, 可以發 現已經沒有振蕩發生。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2.3?? 解決之道

基于2.2 中的實驗結果, 并不能認為輻射超標問題已經解決, 影響輻射測試結果的因素很多, 因此整改手段不能僅有一個,在前往檢測機構3之前,必須有多種方案可供選擇才不至于無功而 返。 ? ? ? ? ?

2.3.1? RC 吸收 顯然, RC 吸收電路可以在源頭上遏制輻射的產生, 對測試結果有積極的作用。 ? ? ? ? ?

2.3.2 磁環

將磁環套于電源線上, 對比前后的測試結果可以快速驗證此輻射是否屬于共模輻射, 這種方 法是在共模電壓/電流的傳播路徑上制造障礙以及消耗能量。 ? ? ? ? ?

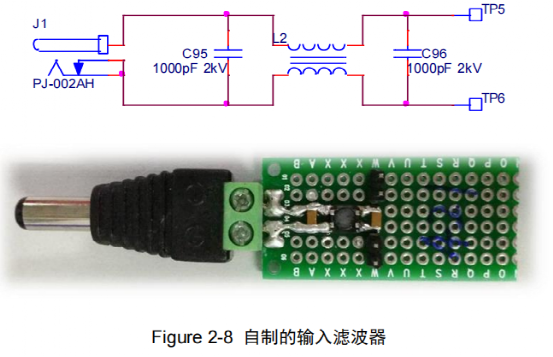

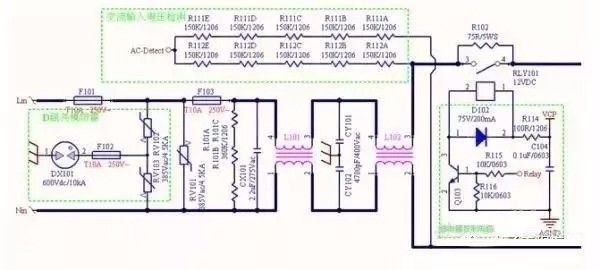

2.3.3 共模電感

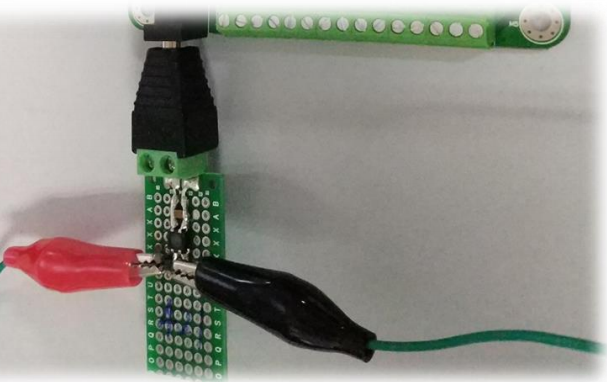

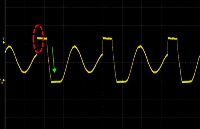

最初設計電源輸入級時, 并未加入共模電感, 一是產品沒有 EMC 認證方面的需求, 二是為 了節省成本,然而后期市場需求發生了變化,因此不得不解決輻射超標的問題,但此時 PCB 已無多余空間用于安裝共模電感,怎么辦? ? ? 在不確定共模電感究竟能帶來多大改善的情況下, 貿然改板斷然是不合適的。為此, 自制了 一個 EMI 濾波器,如Figure 2-8 所示,為了使連接可靠,特意加上了一個 DC 圓頭用于與產品 電源接口對接,最后將電源線通過鱷魚夾夾至 TP5 和 TP6 即可。

? ? ? ? ? 2.3.4 差模電感 外接一個由差模電感組成的 EMI 濾波器,此濾波器主要用于減小差模輻射。 和 Figure 2-8 類似,差模電感濾波器的原理圖和實物與共模電感相差無幾,唯一的區別是 L2 使用了兩個分立的電感代替。 ?

2.4 一試究竟 ?

方案擬定好后,就該準備前往 EMC 檢測機構進行測試了。 出發前,先分析 4 個解決方案的易操作程度:方案 2 最容易驗證, 只要將磁環往電源線上一 扣就好;方案 3、4 可通過自制一個濾波器串接在電源接口處, 也好實現;但方案 1 需要拆裝產 品并焊接電阻電容稍顯麻煩,因此,測試驗證順序應當依次是方案 2--3/4--1。 ? ? ? 2.4.1? 獲得原始數據

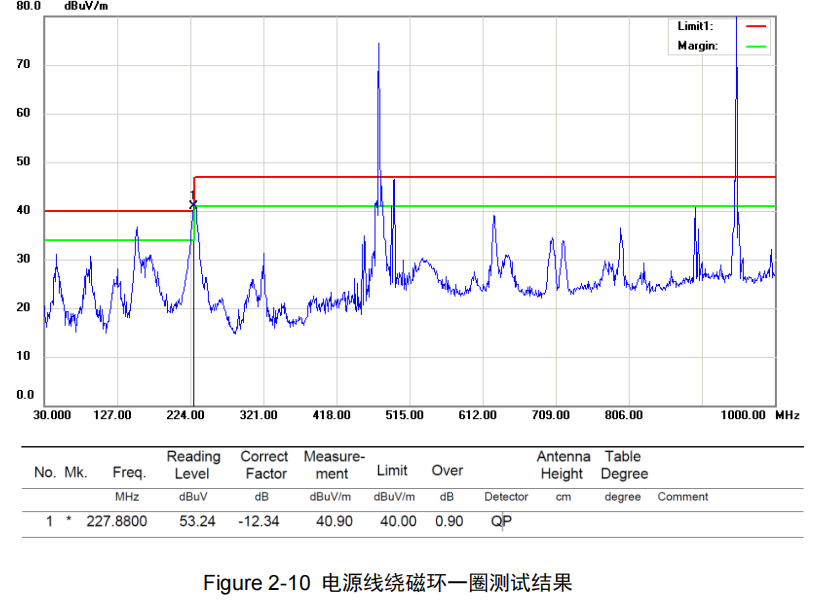

? ? ? ? ? 2.4.2? 串入磁環

?

123MHz 對應的 1/4 波長為 0.6m,與電源線電纜長度非常接近,極有可能屬于共模干擾通 過線纜輻射出去的(共模電壓驅動的天線),對付共模輻射首先想到的是電源線上套磁環,因為 簡單易行。

為了增加效果, 特意將電源線繞磁環一圈測試, 對比Figure 2-9(原始數據) 和Figure 2-10 發現,增加磁環之后垂直方向的輻射超標改善非常明顯,123MHz 超標頻點已被消滅,僅剩下 228MHz 附近超標 0.9dB!至此可以確定,該輻射主要是共模輻射。 既然是共模輻射,采用共模電感應能取得同樣的效果, 之所以考慮共模電感, 一是出于產品 外觀考慮,不允許串接一個體積太大的磁環;二是因為實驗中使用的磁環型號未知(某寶淘來的, 據說是 TDK 的)。 ? ? ? ? ?

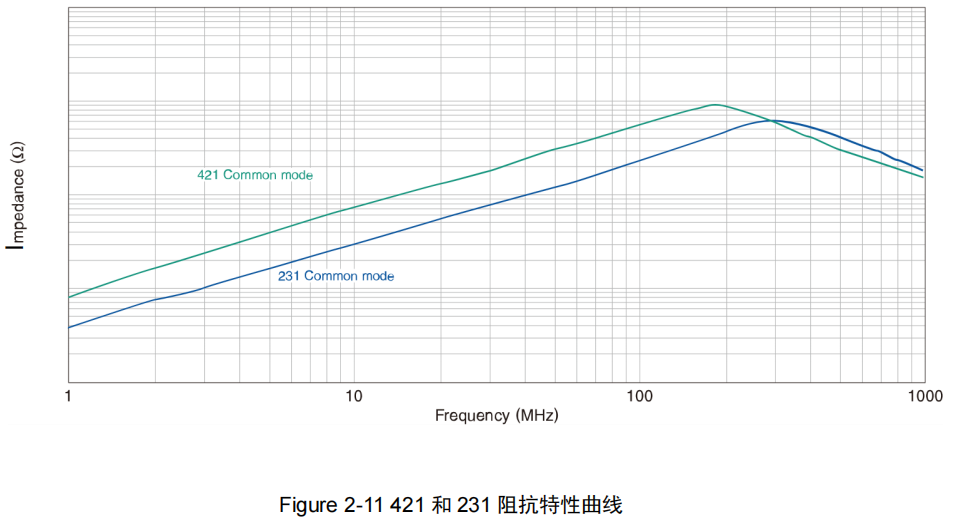

2.4.3? 共模電感

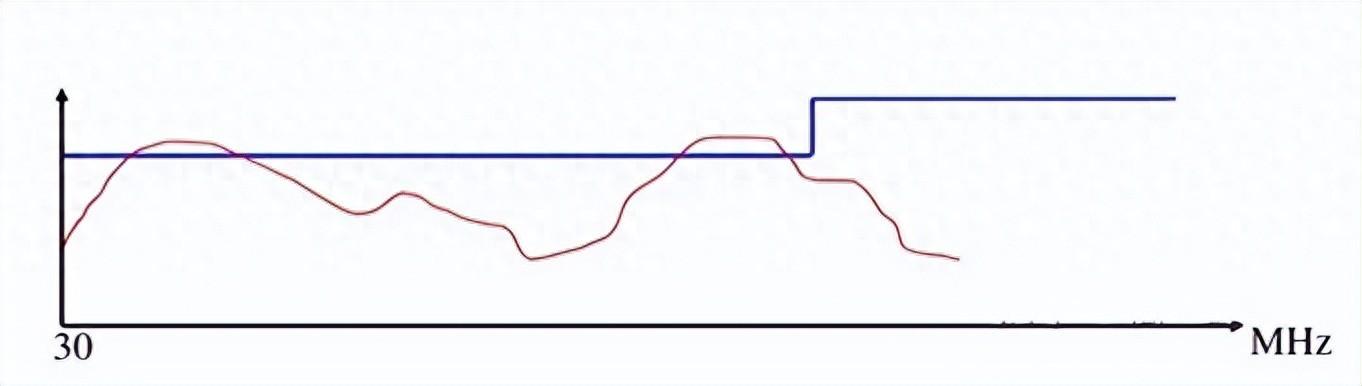

將磁環拆下后,接入事先準備好的 EMI 濾波器,上電測試——這里需要指出,實際上共模 電感濾波器準備了兩套,唯一不同的是板上共模電感的型號, 盡管它們同屬于 TDK 的 ACM4520 系列,但頻率-阻抗曲線稍有不同,ACM4520-231-2P-T000 和ACM4520-421-2P-T000 的頻率 -阻抗曲線如Figure 2-11 所示。

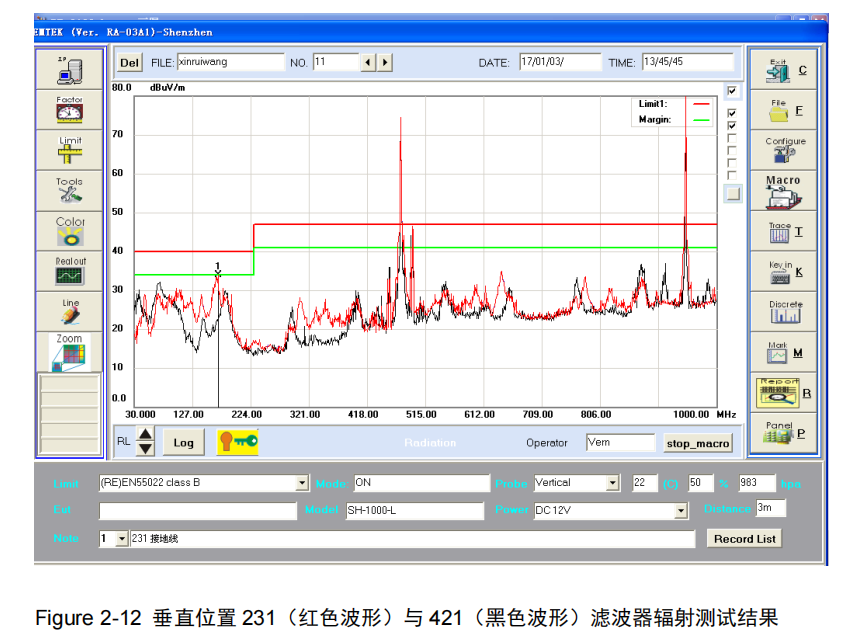

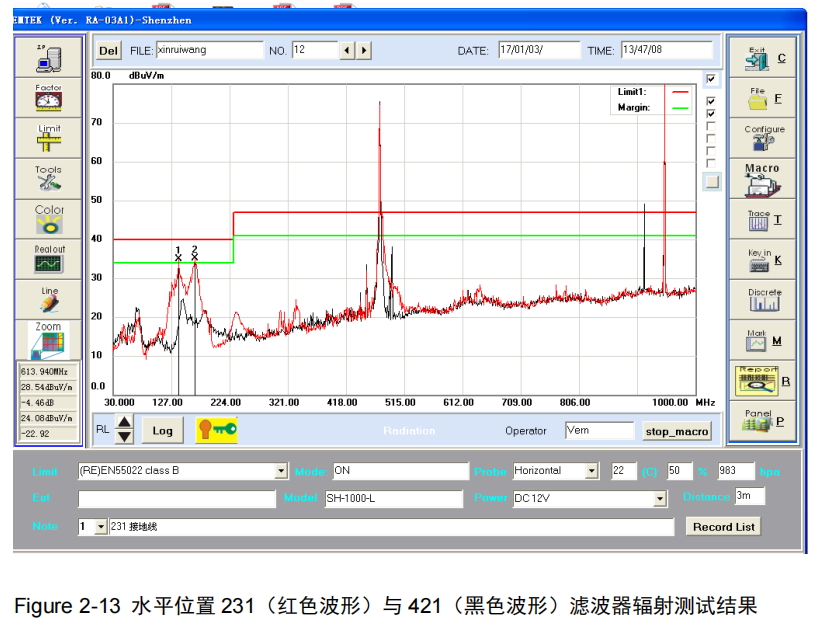

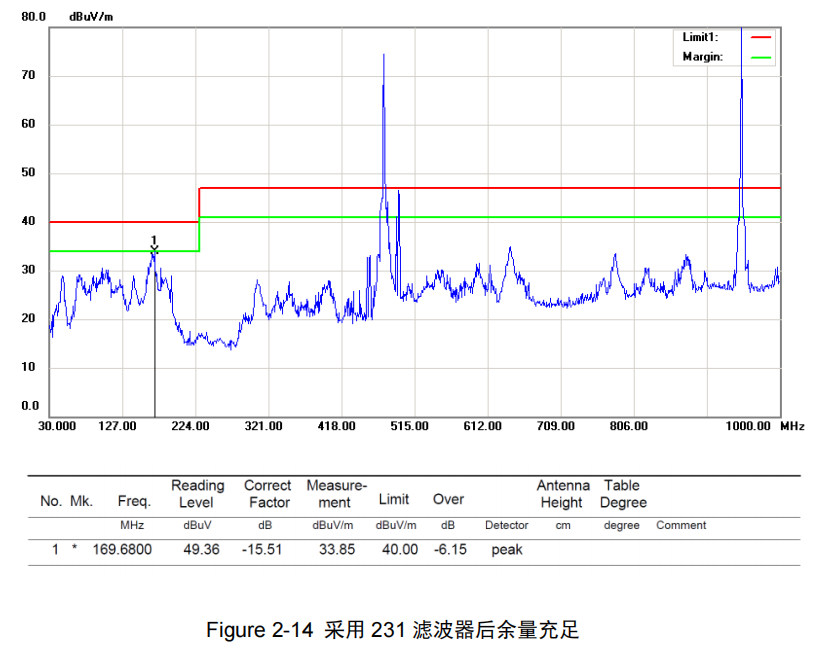

在低于 300MHz 頻率時, 421 的整體阻抗要比 231 高, 而要整改的頻點低于 300MHz ,因 此可以大膽地猜想:帶有 421 的濾波器的產品輻射水平應比 231 要略低。 而實際情況和猜想一致,如Figure 2-12 和Figure 2-13,紅色波形代表 231 濾波器, 黑色 波形代表 421 濾波器,通過對比不難發現,在 100M~300MHz 區間內, 421 的輻射水平整體比 231 要低, 同時即便是采用 231 余量也很充足.特意讓 EMC 檢測機構的員工幫我把兩個波形合成到一張圖里便于對比。 ?

2.4.4 RC 的影響

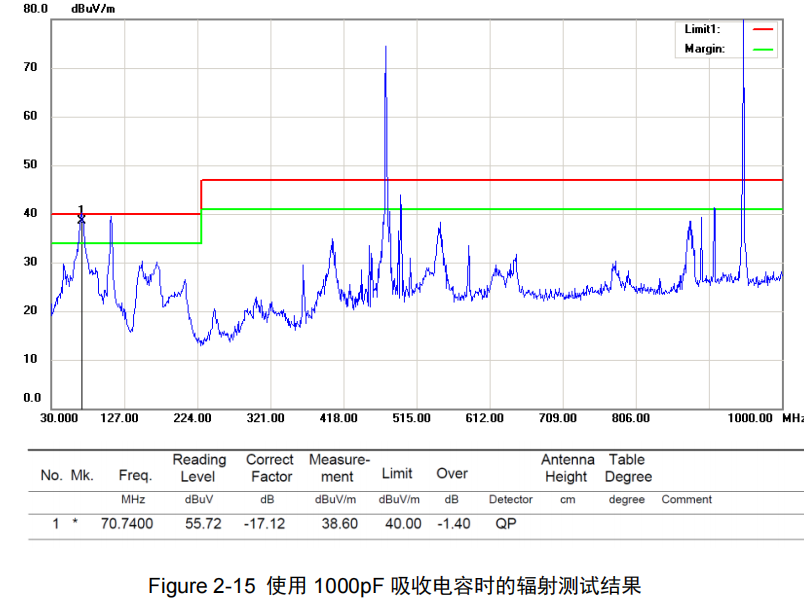

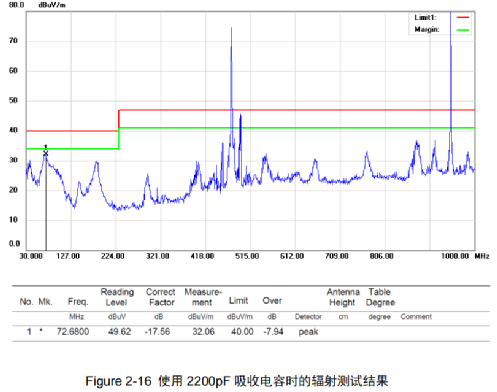

在驗證 RC 吸收方案之前, 已將上一步驟中的 EMI 濾波器撤掉。 前面提到, 電容最終選擇了 2200pF,電容太大的影響已經闡明, 那么電容偏小又會對輻射 測試造成何種影響? 1.? R不變,C 取值 1000pF

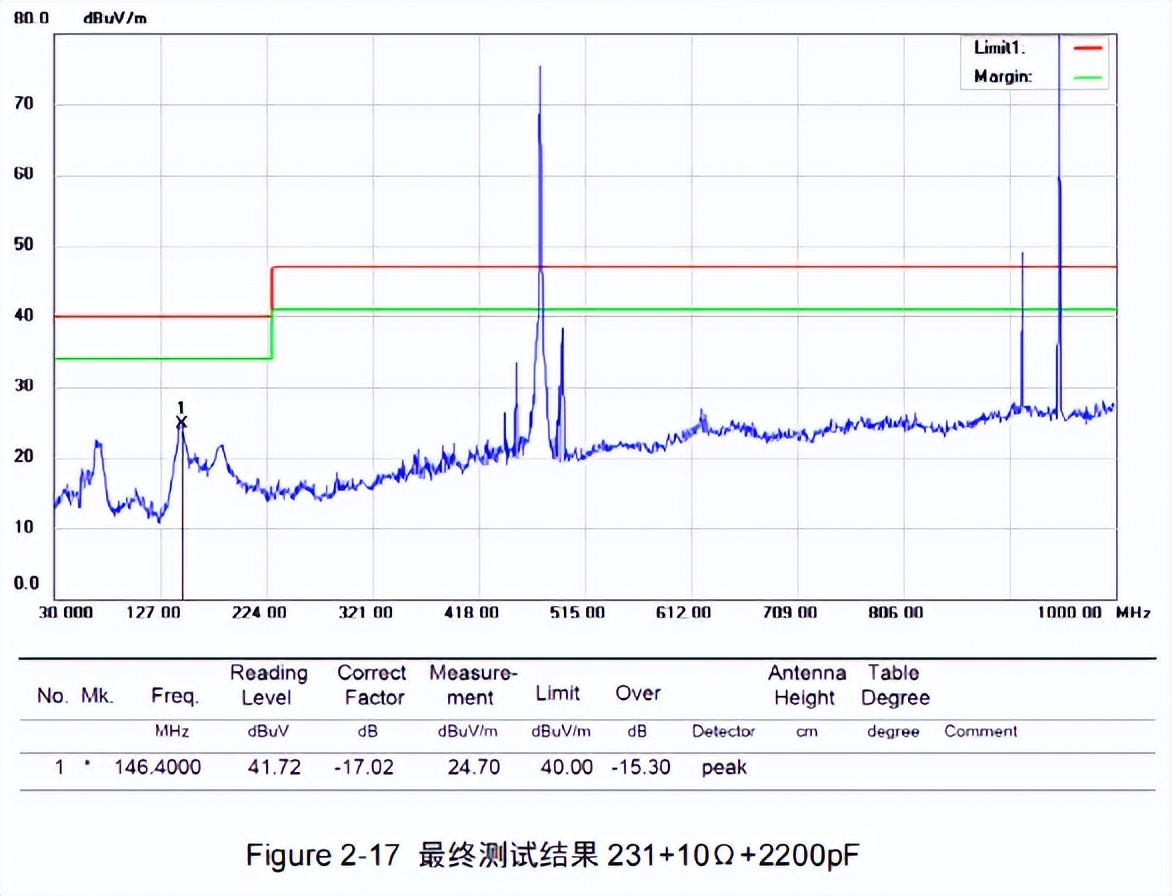

對比Figure 2-15 和原始數據Figure 2-9 可以發現,一方面, 單純使用 RC 吸收電路(不加 磁環、不加共模電感) 改善也很明顯, 只是存在余量不足的問題;另一方面, 實驗室的結果表明, 2200pF 是比較合適的,為此將電容改為 2200pF,再次測試。 2. R不變,C改為2200pF

對比Figure 2-15 和Figure 2-16 可知,RC 吸收電路中, 電容也有一個最佳取值,其大小對輻射測試結果影響很大。 ? ? ? ? ?

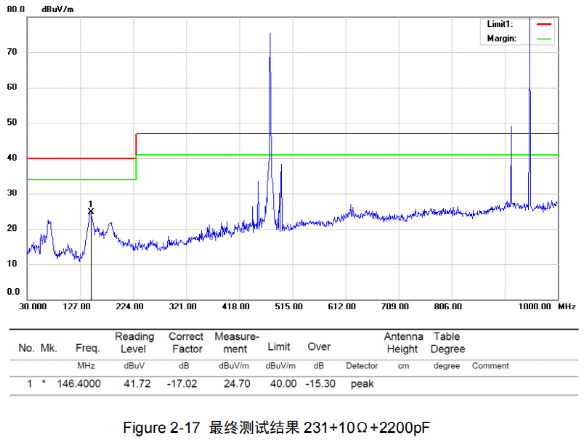

2.5?? 方案合并

將 EMI 濾波器(選擇了231,是因為額定直流電流相比421 更大)和 RC 電路(10Ω+2200pF)合并到產品上,再行測試,堪稱完美!至此,輻射整改完成。

2.6?? 原理探究

2.6.1? 右手螺旋定則

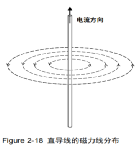

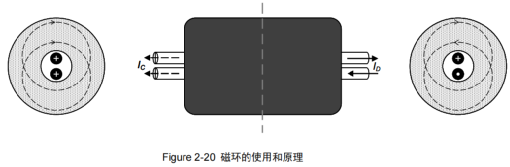

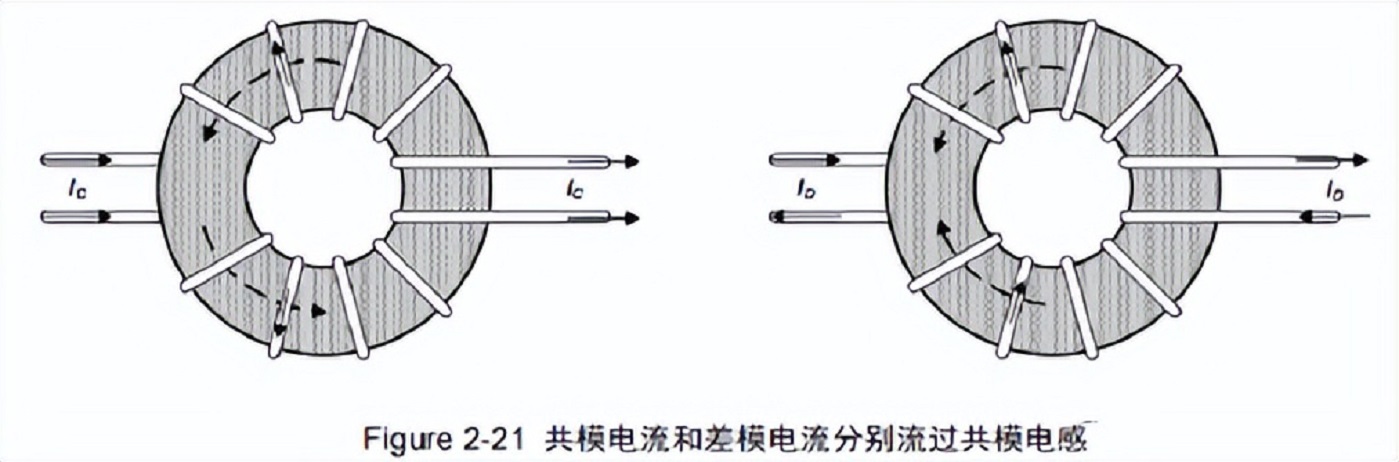

右手定則可用于快速判斷直導線和螺線管的磁力線方向。 1.對于螺線管而言(圖右),讓 4 個手指彎曲的方 向與電流方向一致, 伸直大拇指,則大拇指的? 方向即為磁力線(磁場)方向; 2.對于通電直導線而言, 讓大拇指指向電流方向,則其余 4 個手指彎曲的方向即為磁場方 向,如Figure 2-18 所示,直導線的磁力線分布 是以導線為軸線的無數個同心圓組成,越靠近? 軸心,磁力線越密集。由于使用的介質是導磁? 性很差的空氣,因此磁力線雜散分布在一個非? 常大的空間范圍內,感應磁場 B 也很小。 ? ? ? ? ??? ? ? ? ? 2.6.2? 磁環原理 將磁環扣到電源線上的形態如Figure 2-20 所示,產品工作時, 將會有兩種形式的電流存在:差模電流和共模電流。ID 是差模電流, 在兩根線上大小 相同但方向相反;IC 是共模電流,在兩根線上大小、方向均相同. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

右手定則可用于快速判斷直導線和螺線管的磁力線方向。 1.對于螺線管而言(圖右),讓 4 個手指彎曲的方 向與電流方向一致, 伸直大拇指,則大拇指的? 方向即為磁力線(磁場)方向; 2.對于通電直導線而言, 讓大拇指指向電流方向,則其余 4 個手指彎曲的方向即為磁場方 向,如Figure 2-18 所示,直導線的磁力線分布 是以導線為軸線的無數個同心圓組成,越靠近? 軸心,磁力線越密集。由于使用的介質是導磁? 性很差的空氣,因此磁力線雜散分布在一個非? 常大的空間范圍內,感應磁場 B 也很小。 ? ? ? ? ??? ? ? ? ? 2.6.2? 磁環原理 將磁環扣到電源線上的形態如Figure 2-20 所示,產品工作時, 將會有兩種形式的電流存在:差模電流和共模電流。ID 是差模電流, 在兩根線上大小 相同但方向相反;IC 是共模電流,在兩根線上大小、方向均相同. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

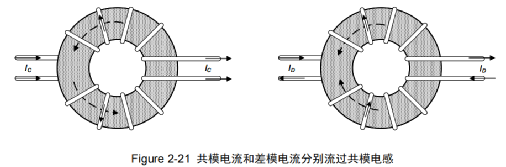

? ? ? ? ? 這兩種電流同時存在于整段導線中, 但為了便于說明問題, 將其分別獨立放置在左側(共模 電流) 和右側(差模電流)。若將磁環從中間剖開, 則共模電流(左側) 均是垂直紙面向里+ ;而 差模電流(右側)的一支垂直紙面向里+ ,另一支垂直紙面向外 。

? 2.6.1 對共模電流的影響

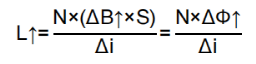

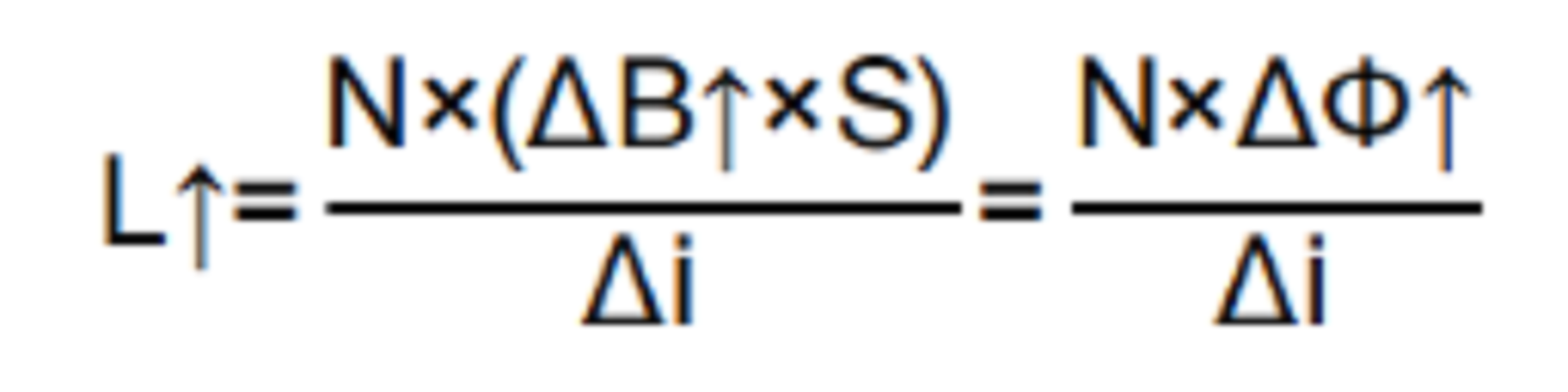

現在來研究左側的磁場分布情況。分別對兩根導線使用右手螺旋定則可以發現,兩根導線的 磁場均為順時針方向,即磁場是互相增強的。與Figure 2-18 稍有不同,由于鐵氧體磁環的導磁 率很高,為磁路提供了低阻的通路(可類比電流的特性),因此大部分磁力線都被限制在磁環內 部,只有極少的磁力線“逃逸”,相比單純把兩根導線放在空氣中的情況,磁環為兩根導線提供 了磁場強耦合并產生了比原來大得多的感應磁場 B。簡言之,一方面, 磁環使得兩個磁場互相疊 加;另一方面限制了磁力線的分布范圍,后者可以減小輻射產生,那磁場疊加有什么作用? 對比電源線增加磁環前后的情況,對其中一根導線而言,變化同樣的電流 Δi ,感應磁場變 化 ΔB 比原來更大了,在截面積 S 和匝數 N 不變的情況下,電感 L 也會比之前大。 ? ? ? ? ?

電感的一個重要特性便是“減緩電流變化 Δi/Δt ”,而輻射恰恰是過大的 Δi/Δt 造成的,因此 磁環抑制共模輻射干擾的原理便在此。輻射能量不會憑空消失, 變化共模干擾電流將會在磁環內 部激發出變化的磁場,變化的磁場又會激發出感應電壓,感應電壓又會產生渦流, 渦流會最終被 磁環內部的等效電阻消耗,以熱能形式耗散。 ? ? ? ? ?

2.6.2 對差模電流的影響

同樣的分析可以應用在差模電流的情況, 唯一不同的是, 兩根導線的磁場分布是相反的, 磁 場互相抵消, 由于導線中的電流大小相等, 產生的磁場 H 大小相同, 在互相靠近的情況下, 在磁 環內的兩個感應磁場大小相同、方向相反, 因此合成之后的感應磁場 B 幾乎為 0,對任意一根導 線而言,相當于是一段“無感導線”,對差模電流不會產生任何抑制作用。 ? ? ? ? ?

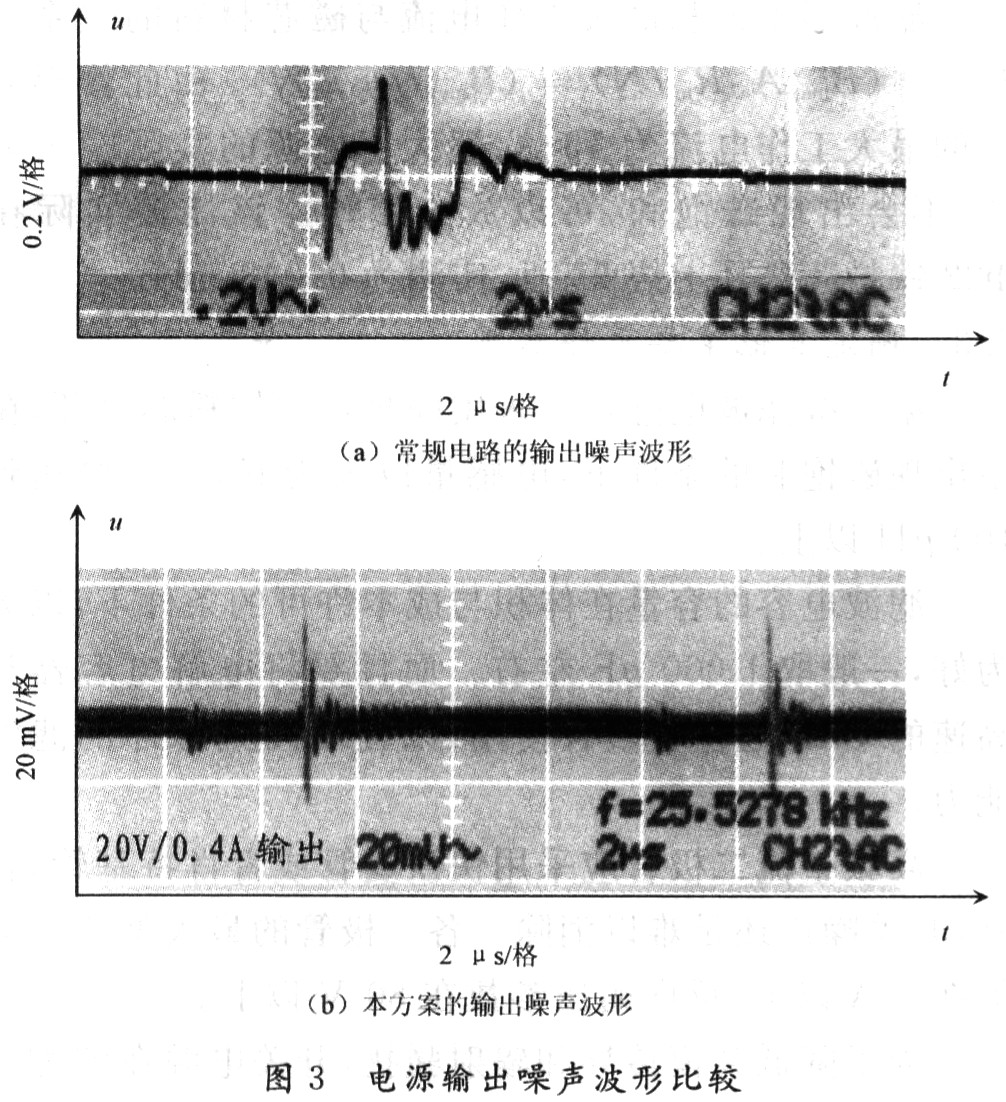

2.6.3? 共模電感原理

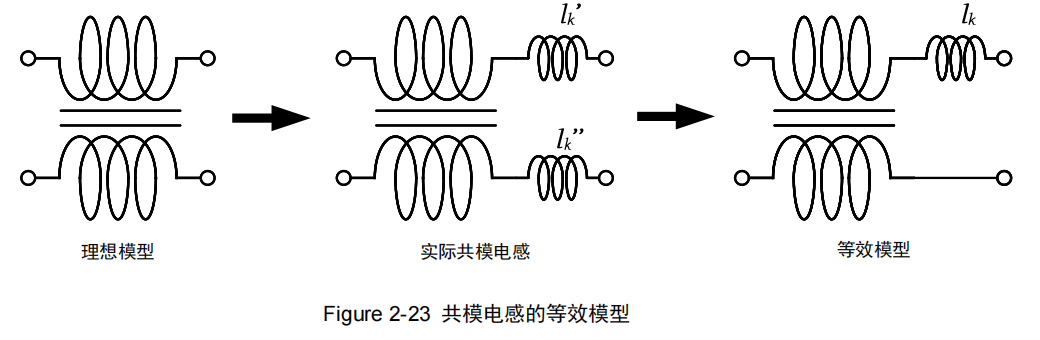

有了2.6.3 的分析基礎,再結合右手螺旋定則,我們可以很容易地對Figure 2-21 的兩種情 況作出結論: 理論上,共模電感對共模電流表現為感性,而對差模電流則表現出“無感”。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?

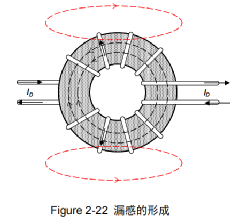

? ? ? ? ? 然而實際和理論總有些許出入, 因為共模電感 存在一定的漏感當兩支差模電流在磁環中激發出兩個方向相? 反大小相等地感應磁場時, 理想情況下應該全部集? 中在磁環中并互相抵消, 但事與愿違:總有一小部? 分磁力線從磁環中逃散,經過空氣形成閉環(紅色? 橢圓),這部分磁力線(磁通) 無法互相抵消,這將? 產生一個串聯的“小電感”,這樣一來,共模電感? 將對差模電流也有一定的阻礙作用,相當于在共模? 電感的兩個繞組中各串入了一個小電感 Lk’和 Lk’’, 它們彼此獨立, 并且不存在共模電感兩個繞組之間? 的耦合關系, 又因為它們是串聯在差模電流回路中, 因此等效于單個 Lk 電感(Lk’ +Lk’’),這個漏感的存在并非是壞事, 因為其對于差模電流干擾是有抑制效果的, 也正因為如此, 很多產品的電源輸入 級特意省掉了差模電感,其原因就在于共模電感的漏感可以充當差模電感。

2.6.4? 匝數的影響

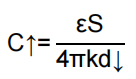

眾所周知, 共模電感的匝數越多, 感量越大, 按道 理來說對共模干擾電流的抑制也會越強烈,對抗輻射 也越有利,然而事實真的如此嗎? 當共模電感匝數過多時,匝間電容無法被忽略并 且開始發揮作用。依據平行板電容公式可以定性分析 問題:對于同一個鐵氧體磁環, 感量越大, 繞制的匝數 也會越多,匝與匝間距 d 也會越小,這將導致匝間電 容增大。  ? ? ? ? ?

? ? ? ? ?

? ? ? ? ? 如Figure 2-22 所示,對于第 1 匝而言,其與第 2 匝之間存在一個匝間電容電容 C12 ,不僅 如此, 其與第 3 匝、第 4 匝之間還存在 C13 和 C14 ,這些電容通過各種途徑并聯在一起, 這還只 是分析了其中一匝, 若將其他所有匝間電容疊加起來, 總的等效電容會相當可觀, 于是, 會有一 部分共模干擾電流流經電容而不受共模電感的抑制作用而對外輻射導致共模電感失效(紅色電流 路徑),因此在很多場合,需要感量很大的共模電感但又不得不考慮匝間電容的場合,會使用兩 個或以上的共模電感串聯使用形成兩級或多級濾波。 ? ? ? ? ?

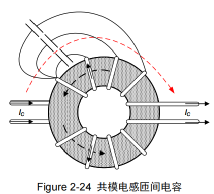

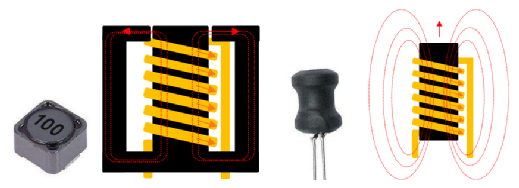

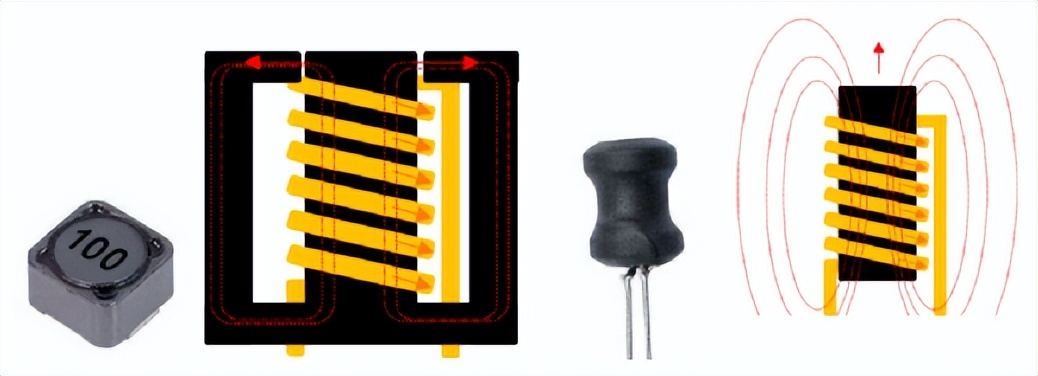

2.6.5? 工字電感 VS 屏蔽電感

既然已經說到了磁力線分布,順帶說一下工字電感與屏蔽電感的不同之處

利用右手螺旋定則可以很方便地判斷磁場方向, 而分析兩種器件的物理結構可以很容易畫它 們的磁力線分布。 ? ? ? ?

? 屏蔽電感等效于一個套上鐵氧體外殼的工字電感, 其與工字電感的磁路不同, 它的鐵氧體外 殼極大地限制了磁力線的分布范圍,同樣條件下干擾和輻射要比工字電感小得多。 工字電感的磁路只能經由空氣形成閉合的磁力線, 磁力線將在周圍很大一部分空間范圍分布, 容易導致干擾和輻射問題。 ? ? ? ? ?

工字電感之所以沒被淘汰,其一是因為價格低廉,再者因為磁路上的氣隙非常長(空氣), 即使流過大電流也不容易飽和, 因此工字電感往往感量可以做得很大, 而屏蔽電感感量一般很少 上 mH 級別, 又因為比較封閉, 散熱條件不及工字電感, 綜合看來, 它們一時間也難分高下, 具 體使用誰,完全取決于工程師的取舍。 ? ? ? ? ? ? ?

編輯:黃飛

?

電子發燒友App

電子發燒友App

評論