從1945年到2015年,以人工智能為題講述了許多很美的故事,模仿游戲便是其實(shí)之一。但春冬輪回,在人工智能的世界里,人們的幻想像一個(gè)小球一樣,被拋得高高,也注定摔得慘慘(1974與1987年兩次人工智能寒冬)。

這一次,人們對(duì)人工智能的幻想被扔得更高了。強(qiáng)人工智能、機(jī)器毀滅人類(lèi)的說(shuō)法時(shí)常有。但這更像是預(yù)言家的說(shuō)法,像陰謀論。目前的人工智能還是基于邏輯與數(shù)據(jù)、沒(méi)有直覺(jué),對(duì)情感的理解與創(chuàng)造力更是無(wú)從談起。

球被拋得高就一定會(huì)落得慘,甚至摔得粉碎。不過(guò),做工程的人更謹(jǐn)慎些,要給這個(gè)球栓上一根繩子。這根繩子就是“從實(shí)際應(yīng)用出發(fā)、從用戶角度考慮”。

語(yǔ)音語(yǔ)義的現(xiàn)狀可以大致描繪人工智能在工程界的應(yīng)用情況。有自主語(yǔ)音語(yǔ)義相關(guān)技術(shù)且可以在國(guó)內(nèi)使用其服務(wù)的幾家公司有:出門(mén)問(wèn)問(wèn)、科大訊飛、云知聲、思必馳、百度(度秘)、騰訊(騰訊小鯨)以及Google(Google Now)、微軟(小冰、小娜Cortana)、蘋(píng)果(Siri)。

到底哪家的語(yǔ)音語(yǔ)義技術(shù)牛?

微軟小冰屬于聊天機(jī)器人,主打人機(jī)對(duì)話,每周例常解鎖一種玩法。但微軟小冰不能提供太多的實(shí)質(zhì)性的服務(wù),比如查詢(xún)機(jī)票、查詢(xún)車(chē)票、叫車(chē),這些出門(mén)問(wèn)問(wèn)卻能做到。

如何客觀的評(píng)價(jià)技術(shù)的優(yōu)劣?在這個(gè)信息交流特別頻繁的時(shí)代,被使用的人工智能算法大都來(lái)自學(xué)術(shù)界的公開(kāi)成果,很難有一家公司擁有不屬于這個(gè)時(shí)代的技術(shù)。就從語(yǔ)音識(shí)別的角度上講,各個(gè)公司的識(shí)別率大都在90%以上(這個(gè)問(wèn)題實(shí)際上要復(fù)雜些,比如方言識(shí)別率、生僻詞識(shí)別率等就有更多說(shuō)法了)。當(dāng)一家公司的技術(shù)只比另一家的好5%或者1%,用戶便很難感受到優(yōu)劣,技術(shù)被應(yīng)用的場(chǎng)景便成了重要的不同之處。

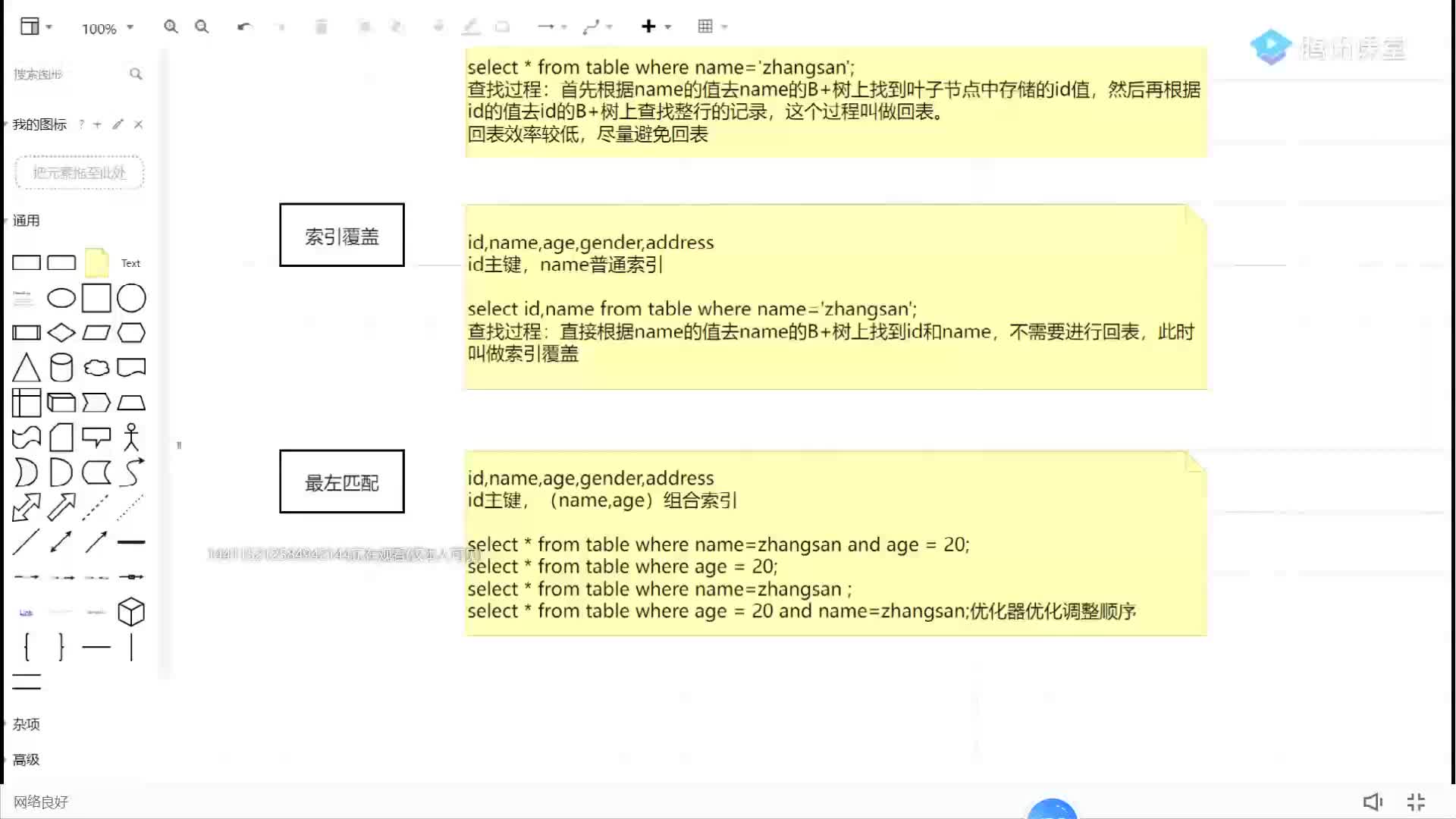

人工智能語(yǔ)音語(yǔ)義系統(tǒng)的基本實(shí)現(xiàn)方法

這些公司的語(yǔ)音語(yǔ)義技術(shù)都和“云”離不開(kāi)關(guān)系。人工智能系統(tǒng)按照一套邏輯推理程序,在海量的數(shù)據(jù)中尋找其認(rèn)為最正確的答案。這就意味著,被使用的人工智能系統(tǒng)其覆蓋的領(lǐng)域越廣,就越是對(duì)數(shù)據(jù)以及運(yùn)算能力饑渴。小型離線設(shè)備,如手機(jī)、家用電腦都無(wú)法滿足這樣的需求。解決辦法是搭建一個(gè)擁有超強(qiáng)處理能力以及海量數(shù)據(jù)的“計(jì)算機(jī)集群”,并將其接入網(wǎng)絡(luò),也就是我們所說(shuō)的“云”。搭建了AI語(yǔ)音語(yǔ)義系統(tǒng)的云就是AI語(yǔ)音語(yǔ)義云,是這些AI公司的基礎(chǔ)設(shè)施。

搭建了智能云之后,還需要合適的語(yǔ)音輸入端口。這個(gè)端口可以來(lái)自公眾號(hào)、APP這類(lèi)軟件,也可以來(lái)自音箱、可穿戴智能手表這類(lèi)硬件。

如何正確看待目前市面上知名的語(yǔ)音語(yǔ)義系統(tǒng)?

雖然人工智能系統(tǒng)的概念很廣,具體到語(yǔ)音語(yǔ)義的概念還是很廣,因此這么多類(lèi)似但不同的人工智能公司在不同方向上深耕。從用戶角度看,這些產(chǎn)品的不同之處還蠻大。

擅長(zhǎng)搜索查詢(xún)消息的個(gè)人助理的有騰訊小鯨和出門(mén)問(wèn)問(wèn)

1、騰訊小鯨目前公開(kāi)的信息較少,主要被嵌入TOS系統(tǒng)。與Ticwear類(lèi)似,TOS系統(tǒng)被搭載在智能手表當(dāng)中。不過(guò),小鯨的功能與其他語(yǔ)音助手類(lèi)似,可以設(shè)置鬧鐘、查詢(xún)信息,但不能像出門(mén)問(wèn)問(wèn)那樣直接叫車(chē)、訂咖啡。

有資料顯示,曾在GoogleBrain工作過(guò)的工程師創(chuàng)立了名為ScaledInference的公司,該公司的種子輪投資者就包括騰訊首席探索官David Wallerstein和騰訊本身。另外,也有消息稱(chēng),騰訊沒(méi)有停止其他視覺(jué)識(shí)別產(chǎn)品的研發(fā)。

這有點(diǎn)像微信當(dāng)年的研發(fā)。

2、出門(mén)問(wèn)問(wèn)主要做2C(面向消費(fèi)者)硬件產(chǎn)品,其智能手表Ticwatch是國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量較高的一款全交互智能手表。出門(mén)問(wèn)問(wèn)的人工智能語(yǔ)交互技術(shù)自成體系,包含語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成(TTS)、語(yǔ)義理解、垂直搜索、智能推送5個(gè)部分。其最大的特點(diǎn)是可以語(yǔ)音呼喚本地化生活服務(wù),導(dǎo)航、看新聞、查天氣等都可以通過(guò)手機(jī)APP或者手表實(shí)現(xiàn)。

最近,出門(mén)問(wèn)問(wèn)推出了內(nèi)測(cè)版的“魔法小問(wèn)”,要把人工智能從查詢(xún)信息——如“今天有什么電影”——提升到提供完整服務(wù),如直接幫助用戶訂電影票。這一點(diǎn)是其他智能系統(tǒng)做不到的。

擅長(zhǎng)連續(xù)對(duì)話的“聊天機(jī)器人”有圖靈機(jī)器人和度秘

3、圖靈機(jī)器人主要做2B業(yè)務(wù),其語(yǔ)音語(yǔ)義系統(tǒng)與小冰很相似,是連續(xù)對(duì)話機(jī)器人。圖靈可以被嵌入微信公眾號(hào)、APP、網(wǎng)站或者智能硬件,用戶可以讓它講笑話、做游戲,也可以用它查快遞、查新聞。最近圖靈機(jī)器人接受了奧飛動(dòng)漫的投資,走智能兒童玩具的路。

4、度秘是百度推出的一款與小冰類(lèi)似的連續(xù)對(duì)話機(jī)器人。另外,用戶可以在對(duì)話的同時(shí),查詢(xún)“圖靈是誰(shuí)”這樣的信息——這借助了百度的搜索引擎。最近,百度推出嵌入了”度秘“的實(shí)體機(jī)器人”小度“。

還有一類(lèi)人工智能系統(tǒng)即不是助理也不是聊天機(jī)器人,而是被用于做智能語(yǔ)音交互解決方案,他們有訊飛語(yǔ)音云、云知聲的、思必馳

5、科大訊飛的“訊飛語(yǔ)音云”包括語(yǔ)音合成、語(yǔ)音識(shí)別和搜索、語(yǔ)音聽(tīng)寫(xiě)等技術(shù),該云對(duì)方言、生僻字的語(yǔ)音識(shí)別率較高。訊飛語(yǔ)音輸入法就是基于此云開(kāi)發(fā)的。科大訊飛“主要”做的是2B(面向企業(yè)用戶)服務(wù),將自己的人工智能服務(wù)授權(quán)給其他企業(yè)。

另外,科大訊飛在最近幾年也開(kāi)始發(fā)力2C(面向消費(fèi)者)的產(chǎn)品,比如智能音箱、錄音寶、錄音筆等硬件。可以看到,科大訊飛的產(chǎn)品多是智能化的傳統(tǒng)產(chǎn)品,而非個(gè)人助理或聊天機(jī)器人。另外,科大訊飛偏向深耕“語(yǔ)音識(shí)別”,而非連續(xù)對(duì)話。

6、云知聲主要做2B業(yè)務(wù),方向是智能家居和車(chē)載市場(chǎng),這里便有了與出門(mén)問(wèn)問(wèn)類(lèi)似的“軟硬結(jié)合”的概念。

與“可穿戴設(shè)備、手機(jī)及電腦上的智能語(yǔ)音語(yǔ)義系統(tǒng)”不同,智能家居語(yǔ)音系統(tǒng)的聲源可能很遠(yuǎn)且被噪音包圍。也正因此,云知聲把推廣的重點(diǎn)放在了“聲源識(shí)別、噪聲抑制、回聲消除”以及指令的識(shí)別上,而非對(duì)用戶意圖的理解上(語(yǔ)義理解)。

值得一提的是,在京東與科大訊飛宣布“在一起”的時(shí)候,阿里與云知聲就達(dá)成了合作。不過(guò),最近一段時(shí)間,未有相關(guān)消息。

7、思必馳與云知聲的方向挺相似,為企業(yè)客戶提供智能硬件語(yǔ)音交互方案,比如通過(guò)語(yǔ)音控制智能硬件的開(kāi)關(guān)。思必馳在車(chē)載領(lǐng)域的合作多一些,比如車(chē)蘿卜。最近,思必馳又宣布完成了融資,要把“智能語(yǔ)音融進(jìn)硬件”這條路走得更遠(yuǎn)些。

8、小冰、小娜(Cortana)、Siri和Google Now

Cortana、Siri和Google Now,即是聊天機(jī)器人,也是個(gè)人助理。

微軟小冰與微軟小娜都基于必應(yīng)搜索和深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù),屬于2C產(chǎn)品。微軟小娜如今可以在iOS、Android、Window 10系統(tǒng)中使用,她更像一個(gè)秘書(shū),可以打電話、發(fā)短信、發(fā)郵件以及查詢(xún)上一場(chǎng)曼聯(lián)的比分。但是微軟小娜在國(guó)內(nèi)手機(jī)中的功能少很多,語(yǔ)音響應(yīng)很慢。

微軟小冰作為一個(gè)對(duì)話系統(tǒng),入駐于微信、微博等應(yīng)用或者Windows 10系統(tǒng)中,她也可以查詢(xún)各種信息。與小娜不同,小冰不可以調(diào)用電話等應(yīng)用,她更像一個(gè)虛擬人物,可以陪用戶聊天(連續(xù)對(duì)話)、玩游戲(基于圖像識(shí)別等人工智能技術(shù))。

總的來(lái)看微軟小娜和小冰代表著微軟的兩個(gè)方向:小冰連續(xù)對(duì)話能力強(qiáng),可移植行強(qiáng),因此可以嵌入到微信、微博、美拍等應(yīng)用中。小娜是Window 10配套的人工智能系統(tǒng),能夠調(diào)用Windows 10中的各種應(yīng)用和數(shù)據(jù),被視為個(gè)人助理。

Siri大家熟悉,是一款可以調(diào)用應(yīng)用的聊天機(jī)器人。如今的Siri除了定鬧鐘、發(fā)短信以外,還可搜索照片、播放音樂(lè)、提供建議。它或許不是最強(qiáng)大的,但更面向用戶。

Google Now在國(guó)內(nèi)無(wú)法良好的使用,對(duì)中文的識(shí)別效果很差,中文版的能力也很弱。但是作為Google的產(chǎn)品,它天生便有了比其他人工智能產(chǎn)品更多的數(shù)據(jù)、更好的數(shù)據(jù)挖掘能力,這使得Google Now成為了一款“主動(dòng)推送”能力很強(qiáng)的助理產(chǎn)品。

Google Now憑借與Chrome瀏覽器、Gmail、Google日歷等等Google應(yīng)用以及Android系統(tǒng)的“近親關(guān)系”,使得其可以實(shí)現(xiàn)很多其他產(chǎn)品做不到的功能。比如,語(yǔ)音解鎖、任意界面“OK,Google”喚醒、主動(dòng)推送你喜歡的和你需要的“即時(shí)帖”。有人曾稱(chēng)贊:

“早上醒來(lái),我驚奇的發(fā)現(xiàn)Google Now居然直接告訴了我去兼職工作的路上所要花費(fèi)的時(shí)間。但是我沒(méi)有設(shè)置,而且那不是我真正工作的地方。”

可以看到,Google從用戶的地理與實(shí)踐信息中明白了他何時(shí)去何地兼職。但仍需強(qiáng)調(diào),Google Now在國(guó)內(nèi)的功能很少,而且實(shí)現(xiàn)一些即時(shí)功能,用戶必須把個(gè)人數(shù)據(jù)交給Google。

作為巨頭推出的產(chǎn)品,小娜、Siri和Google Now經(jīng)常被媒體用來(lái)比較,但這種比較有些不太恰當(dāng)。一方面,幾款產(chǎn)品中,只有Siri的易用性在國(guó)內(nèi)不錯(cuò)。另一方面,人工智能系統(tǒng)要明白用戶的用意,必須獲取數(shù)據(jù)——越多越好。因此,人工智能系統(tǒng)必須入駐更多的軟件或者平臺(tái),獲取更高的權(quán)限。小娜雖然入駐了Android與iOS,但她仍然是微軟的產(chǎn)品,在Windows 10上才有更好的易用性。同樣,Google Now與Siri分別是Android陣營(yíng)與iOS陣營(yíng)的產(chǎn)品,前者擅長(zhǎng)挖掘數(shù)據(jù)、主動(dòng)推送,后者擅長(zhǎng)聊天、被動(dòng)建議。

可以看到,這些語(yǔ)音方面的人工智能公司有業(yè)務(wù)2B或2C的,選擇軟硬結(jié)合或者只做軟件解決方案,深耕智能家居或者智能穿戴。這些選擇,無(wú)分對(duì)錯(cuò)或者好壞。但總體來(lái)看,人工智能仍然沒(méi)有認(rèn)知能力,人與人工智能聊天又涉及到感情投入——這是一個(gè)超出自然科學(xué)范疇的問(wèn)題。用戶對(duì)智能家居的認(rèn)知度還不夠高,相關(guān)產(chǎn)品不夠成熟、定價(jià)不夠親民。這樣看,搞智能家居系統(tǒng)這樣的生態(tài),似乎有點(diǎn)望得太遠(yuǎn)。

因此,人工智能在普通消費(fèi)者身上的落地是否可以先在“一個(gè)點(diǎn)”上引爆,比如人工智能系統(tǒng)作為助理,從僅可查閱機(jī)票信息提升到可以提供訂票服務(wù)。

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評(píng)論