(本文來自華為微信號,本文作為轉載分享)

隨著AI時代成為當下趨勢和熱點話題,我們如何認識這個全新環境下的人才,以及如何培養人才,成為共同面對的時代主題。而作為這個時代的人才,我們的工作會不會為智能機器人所取代?如何才能讓我們的職業“方舟”揚帆遠航?

華為在金秋十月舉辦“AI時代人才發展觀”主題沙龍活動,一起探討時代話題,尋找時代答案。

發言嘉賓

黃衛偉:中國人民大學商學院教授、華為資深管理顧問

王 倩:脈脈商業戰略聯合創始人

呂 昊:依圖首席創新官

Ronald Van Loon:荷蘭媒體大V

主持人:大家下午好,今天我們會聊一下AI時代人才的管理。我們有四位嘉賓,王倩脈脈商業戰略聯合創始人,來自荷蘭的Ronald Van Loon,依圖科技的呂昊博士,還有華為的高級管理顧問黃衛偉教授。我們邀請各位嘉賓上臺演講之前先邀請華為企業溝通部總裁Joy Tan致辭。

Joy Tan

技術是未來智能世界的基礎,人才是關鍵角色

?

感謝各位來參加AI時代人才主題活動!我們知道AI過去幾年是熱門話題,但是AI也不是一個新的概念。為什么AI經歷了起起伏伏幾十年到現在非常受歡迎,這是因為AI改變我們日常生活,也改變企業和行業,AI改變了我們的組織。這也是為什么今年我們選擇將AI作為華為上海全聯接大會的原因,一起探討接下來幾年的變化,AI對技術、對企業、對行業的影響。

最近我讀了一本書,書里面超級AI可以實現非常卓越的成就,在AI后面是充滿激情的科學家和發明家,我們相信技術一直都會是未來智能世界的基礎,人才一直都是這其中關鍵的角色。

所以AI時代人才培養是至關重要,今天我們非常榮幸邀請到了各位嘉賓來跟我們一起探討這個話題,我們希望大家從中能夠獲得很多有價值的共鳴,謝謝各位!

脈脈王倩

AI時代人才需求趨勢正在發生哪些改變

?

我來自脈脈商業職場社交平臺,分享的是“人才戰略賦能商業價值”。

我們在整個中國人才遷移過程中洞察到很多時代人才不一樣的走向,人工智能人才在中國的分布和發展情況。

第一維度,我們的城市維度。中國人工智能人才分布北京是占比最大城市,基本上占到全國一半以上。第二梯隊是杭州、上海、深圳。

第二維度,中國高校。在人工智能培養方面,哈工大、北郵成為中國高校培養人工智能人才第一梯隊高校,接下來有科學院,中國科技大學、浙江大學,這些學校都在為中國人工智能領域輸送和培養人才。

第三維度,人工智能領域薪酬。從中國1-3年,5-10年,10年以上時間維度看這個領域的人才價值。畢業這一類人才薪資12K以上,工作3年左右人工智能領域人才價值是25K,10年價值是50K。其實在中國BAT還有包括人工智能走得比較靠前企業,他們人才薪資基本上最高是100-200萬年薪量級。

企業的需求有什么變化?

我們洞察到了,在十年前企業訴求是工程師人才,這些人才可能需要了解信息、科技,需要機器上運維。今天企業需求已經變成了科學家人才,因為企業里發展越來越需要這些人具備一些科技能力,需要有深度學習、人機交互、物聯網、云計算,企業整個戰略轉型當中這個人才技能是當前的需求,搶占這個人才趨勢也成為企業戰略發展非常重要的一個環節。

企業的需求趨勢在改變,對于人工智能領域人才也會帶來新挑戰,中國高校還有研究院有很多人工智能培養,但是這些人才出來以后,能否在企業里得到很好培養和應用,所以我們走到人工智能的工業智能時代,我們其實是需要讓人才有多元知識結構,他不僅僅要把學校和實驗室技術帶進來,同時這些人才要有很好環境去把他的知識應用起來,所以我們是需要企業創造一些工業場景。

依圖呂昊

AI時代到底是一個什么樣的時代

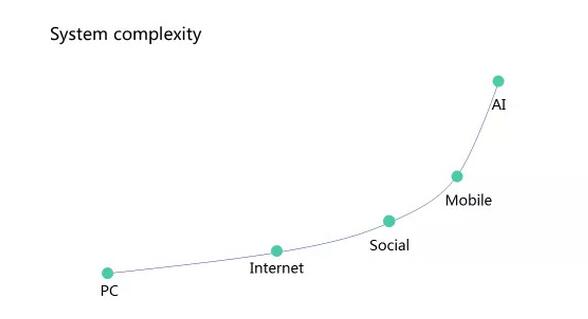

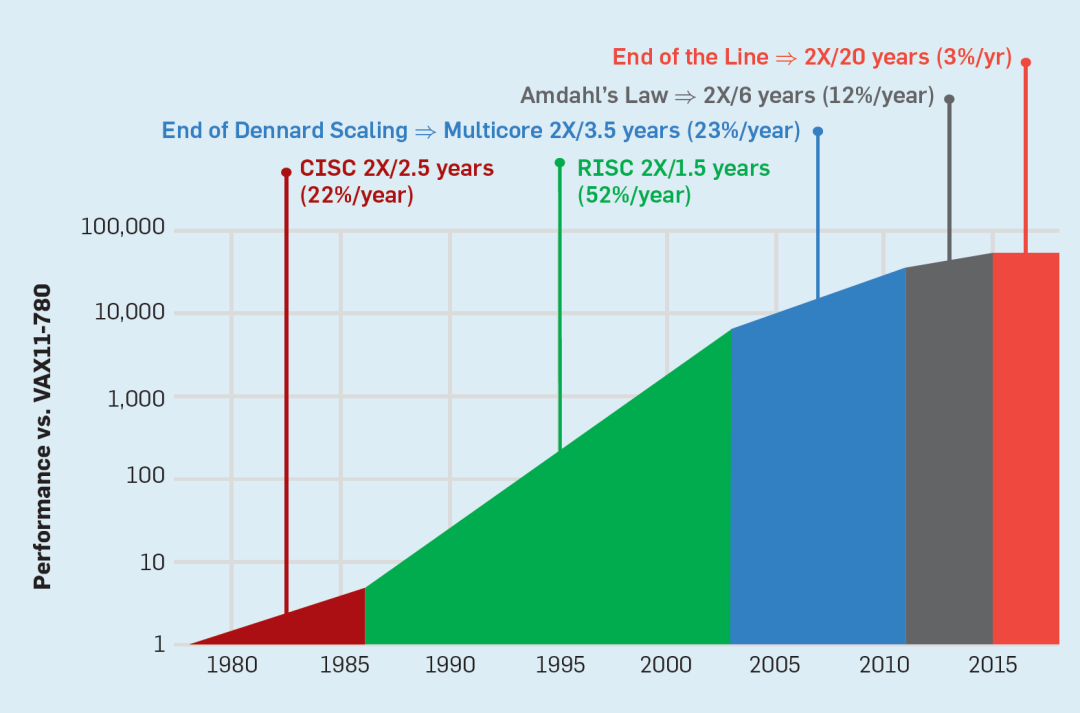

非常感謝華為給我這樣的機會來回顧一下我們在AI方面的洞察。首先,講一下AI時代到底是什么樣的時代,這個時代和以前有什么不同。從電腦PC時代走到AI時代,PC時代已經離我們很遙遠了,當中一些改變是什么?

PC時代是一人一機,后來有了互聯網,所有的電腦連接起來,后來有了社交這樣的元素,人與人之間也有連接,現在人的設備越來越多,連接的設備也是越來越多,復雜性越來越大。

人工智能又是一個完全不同的景象,它的范圍非常不同,它可以讓我們有很多不同智能操作,不止有一個人有一臺機而且有多個機,這些設備也會越來越聰明,越來越智能。這個發展曲線很長,過去我們需要在工程、固件、備件創造方面做好把控,建立了很多工具,并且進行解耦和簡化工作。但是在AI世界非常不一樣。

因此,人工智能首先范疇更大,數據量更大,機會和機器學習錯誤容忍越來越小。講到智能我們會知道需要有機器學習方面,有了機器學習就必須要編碼,但是編碼工作跟以前很不一樣,有了機器學習我們可以獲取數據,并且把數據作為產生編碼的工具,這個工作現在非常普遍,每一個公司會把這個工程團隊進行重組。

以前的時代每一個人,每一個員工只需要知道自己工作范圍,了解自己工作就可以,不需要了解流程其他部分,但是我們工作當中我們必須了解其他人做什么,我們要知道這個模型什么時候發布,或者是發布之后性能如何,如何進行詮釋,還有流程過程當中會有更多復雜度和更多元素。

Ronald Van Loon

從五個關鍵元素構建智能組織

?

大家下午好!2020年的時候企業與個人之間互動有85%是數字化,不需要人工介入,公司如何做才能夠存活下來,才能夠培養人才,在世界競爭當中獲得很大優勢。

如何培養人才,如何發展組織,在智能企業時代存活,需具備競爭力五大要素。第一,愿景。更好理解客戶,理解客戶細節,轉化成他們需要什么數據,他們希望獲取最好數據,有愿景,知道使用什么樣分析方法,使用什么數據平臺。人工作是需要有一個目標,我們是誰,為什么在這里,這是很重要的問題,而且我們需要有道德準則,我們通過道德來指引還是通過規則來指導員工,大多數公司都選擇道德準則。

一個智能駕駛汽車如果前面遇到小孩子要怎么做,是撞到樹上還是撞到孩子,這是道德準則來定義的。

第三,獲取數據。比如提供很好數據獲取,也要看人們如何使用數據,要有很好進行數據治理,管理數據質量和數據安全,你需要最好的數據集才能夠實現。

第四,數據驅動文化。人人想獲得很好數據,每一個團隊他們都想獲得更多數據,因為有更多數據就可以更加準確,更加準確就可以更好服務客戶。

第五,技術。前面四個不是關于技術,最后一個關于技術,就是有一個端到端平臺來收集數據,收集來自所有源頭數據,保證數據質量,很好治理數據,管理好原數據,管理好數據安全,這樣才可以給人們提供好數據做分析,并且進一步應用數據,通過數據采取行動,通過AI算法實現。

黃衛偉

“帕累托”曲線下的人才“方舟”

?

我和大家交流的主題是“華為在即將到來AI時代人才觀和人才戰略”,華為對AI時代觀點我想引用任正非先生觀點。任總強調華為不做AI大架構規劃,而是鼓勵單點突破,各個領域單點突破,橫向拉通。AI在華為,特別是正在實施數字化變革,其實是未來分三步走,第一步單點突破,第二步橫向拉通,第三步建立真正產業平臺,開放給客戶,開放給合作伙伴,開放給開發者,開發給競爭對手,讓產業,讓社會都用起來,這才是真正可以創造出巨大價值的做法。

任總強調注重從外部吸引吸收高端AI人才,特別是算法方面人才,這個方面不光成功的高端人才,包括失敗的算法人才都可以吸引來。他們的失敗不一定是能力上問題,而是原來依托的企業平臺太小,很難實現大成就。到了華為大平臺之后,有可能做出更顯著成績來,所以華為對于外部人才吸引的視野是很開闊的。

華為人才觀是從價值創造角度來看,相比于工業經濟時代價值創造,價值貢獻它的分布曲線,工業經濟時代價值分布曲線主要是來自于基層員工和中基層管理者,AI時代價值創造分布曲線更呈現出帕累托曲線特征,一個很小比例的高端AI人才,它創造價值幾乎占到整個全部價值甚至是90%,帕累托曲線經典分布是20%、80%準則,20%人才創造80%價值。在AI時代這條曲線更陡峭。

華為人力資源方面,一個是仍然堅持華為一貫的策略,人力資本增值目標優先于財務資本增值目標。華為歷來人力資源都是這樣,在華為來講價值主要是人才,所以面臨未來巨大機會,首先是要在人才上先期投入,這是人力資本增值目標,這種先期投入會從當期財務結果來看,會減少當期利潤,但是長期來看這種戰略投入一定會獲得更大收益和增長。

策略二,破解高薪酬和低成本矛盾。這些人才不僅僅沖薪酬和待遇來,他們還要求企業有吸引力的課題,更充足的資源投入和研究條件保障,更寬松的氛圍,這個薪酬和待遇是必要條件。所以會帶動整個公司薪酬水平上升,華為目前人均員工年薪酬水平已經是業界最佳公司水平。

適應AI時代人才結構演變趨勢,工業經濟時代我們講到價值貢獻分布曲線,更偏重于正態分布特征,它的主體大量是在金字塔中基層。在AI時代創造價值主體是越來越往上走,真正主體是在中間這一層,頂層這些領導和高端專家、管理者他們是具有突破作用,是價值實現和創造是在中間這一層。

最后,AI高端人才更重視機會,是你這個企業要讓他們做什么,給他們創造什么條件,給他們提供什么樣的薪酬待遇使他們沒有后顧之憂。所以華為這方面就是未來繼續加大研究方面投入,從目前已經達到水平,華為去年整個研發R&D投入138億美元,其中用于研究投入占到20%左右,未來這個投入會繼續加大到30%。

關注人才對工作意義的追求,特別是高端人才。從華為2017年員工調查來看,90后員工他們的第一位訴求是自身發展,第二位訴求是工作意義和價值,第三位訴求是得到認可,第四位訴求才是薪酬和待遇。所以看到人性本質上沒有發生變化,但是他的優先次序,以及對于高端需求層次重視程度在發生變化。他們在這個組織中做改變世界的工作,享受創造性工作本身帶來的成就感、興趣、樂趣。

主持人:感謝四位嘉賓的精彩發言!AI時代,大家都在討論一個話題,是不是擔心AI搶掉我們的工作?我們聽聽四位嘉賓怎么講?

王倩:工業時代的時候機器會取代部分工人一樣,我相信信息時代我們的PC、電腦也取代很多工種。今天人工智能時代我覺得可能會取代一些職能,工種會有一些調整。但我覺得不變是,因為我們人類除了有腦子還有心,會有一些工種替代,但也會創造很多新的機會。

黃衛偉:整個社會發展如果被人才制約住,一定會產生巨大需求來加大人才供給,還有就是AI時代缺少是高端研究性人才,這些能夠突破產生巨大創新人才。對于應用人才其實沒有擔心,可以從相關專業轉到AI上面,學習數學、物理、自動化都可能轉過去。真正擔心其實在我來看,特別對于中國來說還是教育。

Ronald Van Loon:我有一部分是同意的,我覺得AI確實可以創造一些工作,AI可以讓我們的能力更強大,所以我們應該發展和開發我們的創新能力,談談AI如何輔助我們的工作。醫生、律師這種知識技能和工作可能是我們可以開發的,還有像創新工作這方面。

呂昊:AI現在處于初級階段,這個速度也在加快,有很多不可預測性,有一些人可能會覺得比較擔憂,但是我不覺得很多工作都會被取代,因為人是有自己的智能。我之前看了一個博客,如果十年前沒有選擇互聯網、金融或者是其他行業,就意味著你入錯了行,我覺得現在我們可以說對于每一個行業人都要開始思考如何實現跨學科,如何把AI應用到自己行業,這個可能是我們面向未來一種方式,這樣才能夠更具有競爭力。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論