由中國互聯網協會主辦的2018(第十七屆)中國互聯網大會進入最后一天,在當天上午舉辦的“2018中國IPv6發展論壇”上,騰訊公司副總裁馬斌首度披露了騰訊云IPv6“三步走”推進計劃。在邁向IPv6時代的道路上,騰訊云將持續開放自身的IPv6技術能力,全面助力中國構建高速率、智能化下一代互聯網。

2018-07-19 10:20:33 4544

4544 無線傳感器網絡常伴隨著大量的傳感器設備,如果將各種設備連接到互聯網中,則需要海量的I P地址,目前I P v4已經無法滿足其需求,而IPv6具有豐富的地址資源,因此可以很好的滿足其需求,除此之外IPv6還具有如下優點:

2020-03-20 06:30:31

連續的0,因為IPv6地址長度是已知的,展開即可。當然,這種縮寫只能使用一次。如下3種寫法是同一個地址2000:0000:0000:0000:0001:2345:6789:abcd2000:0:0:0

2022-05-31 16:46:25

IPv6將成為5G和物聯網基礎協議

2020-12-24 07:16:42

:“這三項修改不會推遲協議標準化的進程,對于已經部署它的公司而言,這些都只是微小的改動。”該組織的目標是推動IPv6協議棧運行在低功耗、短距離網絡的傳感器設備上,使得這種網絡上的每個節點都成為一個IP節點,可直接被另一個傳感器節點或另一個IP網絡上的節點訪問。

2019-07-02 08:11:44

在IPv6協議棧中,AH可能是和諧的嗎?如果你使用的是MZ芯片上的密碼?隨著最近基于物聯網的攻擊,安全性成為了一個大話題。

2020-04-26 09:28:15

都需要連入全球因特網。在這樣的環境下,IPv6應運而生。單從數字上來IPv6普及說,IPv6所擁有的地址容量是IPv4的約8×10^28倍,達到2^128(算上全零的)個。這不但解決了網絡地址資源數量

2011-01-25 16:39:48

THEXX+NETXX-DIO,我都看到了這個消息。IPv6網絡準備就緒的IP:FE80:00:00:萬:BAD7:AFF:FE28:B672(或F80::BAD7:AFF:FE28:B672在LWIP構建)我應該能在同一

2018-09-26 10:25:35

IPv6無線傳感器網絡與現有網絡的互聯互通方式有哪幾種?IPv6技術在無線傳感網絡組網的應用是什么?

2021-05-24 06:52:20

Engineering Task Force)設計的用于替代現行版本IP協議(IPv4)的下一代IP協議。目前IP協議的版本號是4(簡稱為IPv4),它的下一個版本就是IPv6。

2011-02-15 17:00:55

IPv6標準主要分為哪幾類?

2021-06-07 06:58:30

業務匱乏一直是制約IPv6發展的重要因素。隨著移動互聯網的發展,IPv6的特色應用業務漸漸浮出水面。1 IPv6與家庭網絡“家庭網絡”已經成為全業務運營商大力發展家庭用戶的重要業務舉措。然而,由于

2019-07-15 08:18:10

IPv6相對于IPv4 WinSock的改變是什么?兼容IPv4與IPv6的WinSock網絡編程規則是什么?IPv4與IPv6雙協議試驗平臺怎么搭建?VC環境下Daytime協議的怎么實現?

2021-05-31 07:09:19

Keysight N2X IPv6 Routing Emulation software integrates the most scalable BGP-4+, OSPFv3, IS-ISv6 and RIPng routing protocol emulations.

2019-10-12 10:52:19

IPv6 的優點之一就是提供靈活的路由機制。由于分配 IPv4 網絡 ID 所用的方式,要求位于 Internet 中樞上的路由器維護大型路由表。這些路由器必須知道所有的路由,以便轉發可能定向到

2011-01-25 17:25:36

IPv6過渡測試挑戰技術論文

2019-09-10 15:18:16

嗨,我通過IPv4連接到SPWF01,并在我的路由器中連接端口。它工作正常,只要我有一個IPv4路由器/互聯網連接。當我有IPv6連接和DS-Lite時,它不起作用。那么,是否有可能更新SPWF01

2019-02-15 15:18:59

本文旨在以具體案例探討企業如何進行IPv6地址規劃與分配,從而合理和有效地使用IPv6地址資源。

2020-12-28 07:14:11

labview自帶的工具包不支持IPV6,借助于.NET。可輕松實現IPV6的通信。后期完成TCP-IPV6功能時,再更新附件代碼。*附件:Debug.zip2022年12月21日,實現TCP-IPV6功能,代碼見下*附件:Debug.zip

2022-12-20 16:35:50

從IPv4到IPv6組播過渡技術解析

2021-05-27 06:37:15

Protocol”,1995年底確定了IPng的協議規范,并稱為“IP版本6”,即IPv6。0 IPv6概述IPv6指的是網絡協議版本6,它是Internet協議的下一版本。IPv6不僅用來解決地址空間

2016-05-08 06:14:05

本文針對無線傳感器網絡與IPv6網絡互聯,在分析現有接入方式不足的基礎上提出了一種基于IPv6的無線傳感器網絡邊界路由器的設計方案。方案主要闡述了邊界路由器的硬件和軟件設計的實現,重點介紹了

2020-04-21 08:22:18

引 言 向下一代互聯網過渡的進程已經開始。IPv6作為下一代互聯網的核心協議,能夠提供幾乎無限的地址空間,從根本上克服了IPv4中地址空間不足的問題,也為在不遠的將來把數量眾多的嵌入式設備接入網

2019-06-18 06:04:19

基于FPGA的IPV6數據包的拆裝是如何實現的?

2021-05-28 06:23:32

基于互聯網IPv6協議白皮書

2014-02-20 17:30:34

:2345:6789:abcd2000**::**1:2345:6789:abcd同IPv4一樣,IPv6同樣分單播地址和多播地址。單播地址(Unicast IPv6 Addresses)可聚合的全球單播地址

2022-09-16 15:29:37

本文設計和實現了一個基于IPv6 的HDV 網絡視頻傳輸系統,應用到國內和國際的IPv6 主干網。同時針對該應用設計了測量子系統,對不同網絡條件下HDV 視頻質量和網絡性能的相關性進行研究。

2021-06-08 06:28:32

IPv6已來2016年6月1日開始,蘋果規定所有提交至AppStore的應用必須兼容IPv6-only標準。可以預計,2018年底會有大量互聯網資源、上網用戶使用IPv6協議。這意味著,如果一個

2018-11-28 15:07:29

目前,嵌入式視頻監控系統已成為國內外視頻監控系統應用的主流,但是在 IPv4平臺下存在地址不足、不能合理分配帶寬、安全性能及移動性能差等諸多問題,而新一代 IPv6協議不僅能很好的解決以上問題,而且

2019-08-30 06:40:09

怎樣去規劃并申請IPv6地址?

2021-05-26 06:56:56

IPv6園區網的整體結構是如何構成的?怎樣去部署IPv6園區網?

2021-05-27 07:06:00

探討互聯網IPv6技術的發展與演進

2021-05-25 06:56:02

企業網D1Net 2011年12月12日 據國外媒體報道,新西蘭IPv6工作組宣布,新西蘭公共部門朝著更廣泛的采用和使用IPv6(下一代互聯網協議)的方向穩步進展。 如下報告的內容是工作小組對大批

2011-12-14 10:10:52

您好,首先,我使用MPLABX V3.61、Connect V2.03B、XC32 V1.43編譯器和PIC32 MZ2048 EFM144。我正在研究一個需要與IPv4和IPv6連接的項目。我

2019-01-30 13:16:14

我們用 i.MX6ULL 和 Linux 4.14.98 SDK 構建了一個家庭網關,并進入量產階段多年。

幾個月前,我們接到通知說我們無法通過 TAHI IPv6 一致性測試套件獲得 IPv6

2023-05-06 06:04:48

這些IPv6 Only的用戶也能夠順利的使用蘋果的服務和AppStore上的App,因此要求從2016年6月1日起,所有上架AppStore的應用必須支持IPv6-only網絡

2018-07-02 15:59:36

IPv4/IPv6安全網關原理是什么?一種IPv4/IPv6安全網關解決方案

2021-05-28 06:21:53

也即將完成IPv6技術升級。基于在IPv6上的技術儲備,騰訊云將通過靈活過渡和智能雙棧的IPv6智聯升級解決方案,幫助企業用戶分鐘級平滑升級解決方案,幫助企業用戶分鐘級平滑升級到IPv6網絡。騰訊

2019-07-02 04:20:05

IPv6使用Google服務的用戶百分率才首次超過20%。截止本文發稿,谷歌的IPv6統計2017年11月26日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《推進互聯網協議第六版(IPv6)規模部署行動計劃

2018-06-14 15:40:35

現在板子使用ipv4沒有問題,想增加ipv6的支持。根據《RT-Thread編程指南》里面關于ipv6的部分配置過但是不能使用,2019-01-01版本。文檔里面的lwIP還是在

2022-09-21 11:22:49

現在板子使用ipv4沒有問題,想增加ipv6的支持。根據《RT-Thread編程指南》里面關于ipv6的部分配置過但是不能使用,2019-01-01版本。文檔里面的lwIP還是在

2023-01-16 16:25:33

請問一下,rw007模塊支持IPv6嗎?因為我看rw007依賴lwip協議棧。電腦連上手機熱點就會有IPv6地址。那rw007連接到STM32F407上,然后連接手機熱點后,在Finsh控制臺輸入ifconfig會有IPv6地址嗎?

2022-05-26 15:12:50

請問一下,rw007模塊支持IPv6嗎?因為我看rw007依賴lwip協議棧。電腦連上手機熱點就會有IPv6地址。那rw007連接到STM32F407上,然后連接手機熱點后,在Finsh控制臺輸入ifconfig會有IPv6地址嗎?

2023-02-21 14:11:18

在配置中設置關閉IPV6 但是在編譯時出現很多錯誤:是否還有其它開關需要設置?

2023-02-20 07:52:06

改造支持IPv6;2020年末要求前100大互聯網企業,市級***和新聞媒體和工業互聯網應用支持IPv6。b)基礎設施:這一部分主要是和電信運營商相關的滾動改造任務。對各個時間點運營商移動/接入/骨干

2018-07-09 16:18:28

背景:IPv4地址已接近枯竭,被譽為下一代互聯網技術的IPv6成為新的“全球互聯網門牌號”,它可以讓地球上的每一粒沙子都擁有地址。當下,各國都在加速推進下一代互聯網的部署,工信部也互聯網服務商提出

2019-09-16 17:20:29

企業無人機的出貨量預計將達到130萬臺。Gartner首席分析師Kay Sharpington表示:“建筑行業是最早使用無人機的行業之一,這使施工監測成為整個預測期內全球出貨量最多的應用領域。預計

2019-12-11 09:27:00

IPv6,IPv6的應用,IPv6的原理是什么?

IPv6是Internet Protocol Version 6的縮寫,其中Internet Protocol譯為“互聯網協議”。IPv6是IETF(互聯網工程任

2010-03-29 17:19:03 1995

1995 IPv6結構,什么是IPv6結構

本文將闡述IPv6 報頭的結構并將其與IPv4 報頭相比較。此外還將討論Extension(擴展)報頭,這是IPv6 所新加的內容。

2010-04-06 17:06:28 895

895 IPv6的地址,什么是IPv6的地址

和IPv4相比,IPv6的主要改變就是地址的長度為128位,也就是說可以有2的128次方的IP地址

2010-04-06 17:07:34 585

585 標準全部基于 IPv6 來制定,新設備和新的擴展協議不再兼容 IPv4。據預測,未來兩到三年內全球發達國家的 IPv6 用戶數將會超過 IPv4 用戶。我國在 十三五規劃中也已經明確指出要超前布局下一代互聯網,全面向互聯網協議第 6 版(IPv6)演進升級,IPv6 的發展部署即

2017-09-22 17:49:18 11

11 IPv6 已經開發了20年了,最初的工作是在1992年展開的,叫做“IP Next Generation”,在1998年被標準化為 IPv6。在2008年在因特網上部署,并且2008年的奧運會

2017-12-26 08:45:18 59864

59864 “IPv6是第一代互聯網協議IPv4的下一代協議,可以讓用戶擁有更多的IP地址。從理論上,IPv6可讓地球上每個人擁有1600萬個IP地址,且網速可提高1000倍以上。”

2017-12-26 09:25:59 148724

148724 IPv6是IETF(互聯網工程任務組)設計的用于替代現行版本IP協議(IPv4)的下一代IP協議。目前IP協議的版本號是4(簡稱為IPv4),它的下一個版本就是IPv6。隨著IPv4資源的急劇緊缺,相信在不久的未來,IPv6將成為最一代互聯網地址的標準。

2017-12-26 13:49:33 249386

249386 全球互聯網協議(IP)地址分配正在向以IPv6為基礎的下一代互聯網過渡。亞太互聯網絡信息中心專家日前在2018全球下一代互聯網峰會上說,目前美國擁有的IPv6和IPv4地址量均位居全球第一,中國擁有兩種地址量均排名全球第二。

2018-05-27 10:59:00 7240

7240 對應用支撐能力存在欠缺,終端及業務應用與IPv6網絡也不匹配,使用戶實際使用體驗較差,我國IPv6業務發展普及任重道遠。

2018-11-02 09:28:32 3759

3759 、QQ瀏覽器等騰訊旗下核心產品已全面支持IPv6上線,兩大國民級應用QQ和微信也即將完成IPv6技術升級。2019年,騰訊將成為全球擁有最多IPv6用戶的企業之一。 基于在IPv6上的技術儲備,騰訊云也將通過靈活過渡和智能雙棧的IPv6智聯升級解決方案,幫助企業用戶分鐘級平

2019-01-08 12:23:01 518

518 專家介紹,目前中國IPv6普及率不足1%,落后于全球平均水平,IPv6是萬物互聯、萬網融合的基礎設施,沒有IPv6,物聯網、人工智能、工業互聯網等智能時代的美好暢想或將成為空中樓閣。

除了擁有

2019-03-15 09:15:09 1481

1481 基礎電信企業為支持IPv6的全部在網移動終端、固定終端分配IPv6地址;完善IPv6專線產品開通流程,為政企客戶快速開通IPv6專線接入并支持分配IPv6地址。自2019年6月起,根據客戶需求為新簽或續簽服務合同的政企客戶分配IPv6地址。

2019-04-17 09:27:40 2085

2085 2019年4月30日APNIC統計數據顯示,全球3483790681(34.8億)互聯網用戶中IPv6用戶占比為15.97%,迄今全球IPv6用戶數量約為556207093(5.56億)。截至

2019-07-24 09:37:00 2106

2106 基于荷蘭阿姆斯特丹AMS-IX的數據顯示,自2018年7月以來, IPv6網絡流量增長迅速,平均流量從2018年7月的大約70Gbps增長到2019年4月的138Gbps。龐大的IPv6用戶規模

2019-08-06 09:19:59 542

542 鄔賀銓院士在“IPv6規模部署工作進展及展望”主題演講中指出,隨著IPv4地址的耗盡,我國IPv6規模部署正在不斷加速。截止2019年10月,我國已有13.41億寬帶用戶獲得IPv6地址,活躍用戶達到2.53億,網絡基礎設施、應用基礎設施、網站/應用以及終端等方面的IPv6改造工作成效顯著。

2019-12-06 10:53:32 549

549 推進IPv6規模部署,把中國建設成為網絡強國,是國家戰略,也是我們每一個人身上的責任。

2020-03-18 09:06:48 234

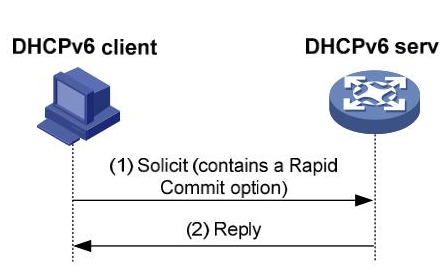

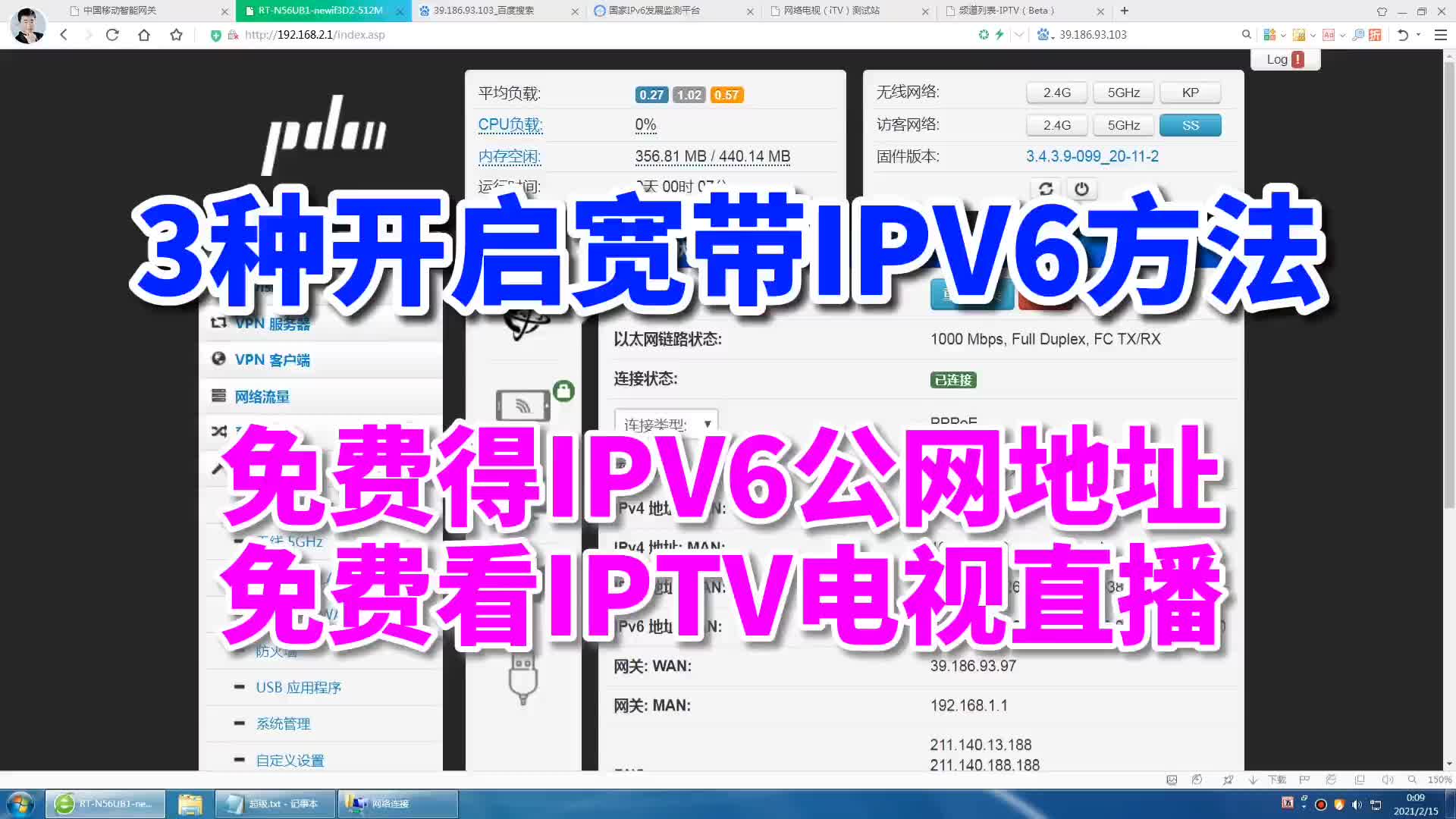

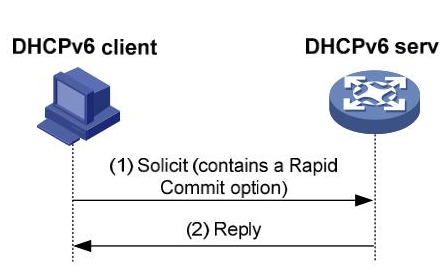

234 DHCPv6(Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6,支持 IPv6 的動態主機配置協議)是針對 IPv6 編址方案設計的,為主機分配 IPv6 前綴、IPv6 地址和其他網絡配置參數的協議。

2020-03-22 17:22:00 3344

3344

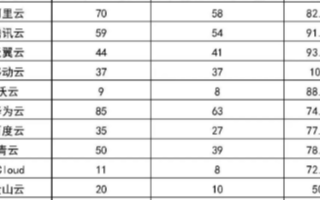

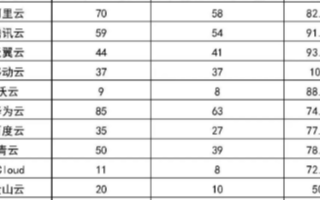

在云廠商IPv6支持能力統計表中,中國移動37個云產品全部支持IPv6,移動云成為唯一一個云產品100%支持IPv6的云企業。

2020-03-27 17:10:24 3466

3466

。 近年來業內企業甚至普通大眾對IPv6逐漸熟悉也了解到IPv6是下一代互聯網的關鍵協議,但也都了解由于IPv6協議與IPv4協議并不兼容,因此部署IPv6似乎困難重重,很多企業觀望了數年。在我國中辦、國辦于2017年底發布《推進互聯網協議第六版(IPv6)規模部署行動計劃》以

2020-11-15 11:00:57 1725

1725 日前,“2020全球網絡技術大會”上公布的一組數據顯示,截至2020年11月,我國IPv6活躍用戶數已達4.35億,約占中國網民的46.27%,IPv6地址資源位居全球第二。

2020-12-26 09:38:57 1653

1653 日前,“2020全球網絡技術大會”上公布的一組數據顯示,截至2020年11月,我國IPv6活躍用戶數已達4.35億,約占中國網民的46.27%,IPv6地址資源位居全球第二。

2020-12-27 09:57:44 1747

1747 多到可以為全球的每一粒沙子編一個地址。那么什么是ipv6,ipv4與ipv6的區別是什么呢,下面我們一起來看看吧。 之前ipv4有一個最大的問題,就是網絡地址資源不足,這些問題嚴重制約了互聯網

2021-09-03 16:03:40 21549

21549 近年來,全球數字經濟發展更加快速,數字新基建的建設如火如荼。雖歷經疫情,但借助于IPv6等網絡技術,人們之間的交流不但沒有停滯反而更加快捷、頻繁。而這些更豐富的服務場景和更復雜的應用聯接,都離不開

2022-09-16 16:27:03 596

596

IPv4和IPv6的地址格式不同,它們之間沒有直接的換算方法。但是,可以使用IPv4與IPv6的雙棧機制,實現IPv4地址到IPv6地址的轉換。

2023-05-17 18:12:17 3402

3402

電子發燒友App

電子發燒友App

評論