VR(Virtual Reality,即虛擬現(xiàn)實,簡稱VR),是由美國VPL公司創(chuàng)建人拉尼爾(Jaron Lanier)在20世紀80年代初提出的。其具體內(nèi)涵是:綜合利用計算機圖形系統(tǒng)和各種現(xiàn)實及控制等接口設(shè)備,在計算機上生成的、可交互的三維環(huán)境中提供沉浸感覺的技術(shù)。其中,計算機生成的、可交互的三維環(huán)境成為虛擬環(huán)境(即Virtual Environment,簡稱VE)。虛擬現(xiàn)實技術(shù)實現(xiàn)的載體是虛擬現(xiàn)實仿真平臺,即(Virtual Reality Platform,簡稱VRP)。

技術(shù)介紹

VR = Virtual Reality,虛擬現(xiàn)實,或稱靈境技術(shù),實際上是一種可創(chuàng)建和體驗虛擬世界(Virtual World)的計算機系統(tǒng)。

友好度很重要隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,計算機已經(jīng)成為社會生活中不可缺少的重要組成部分,友好的人機接口技術(shù)很早已成為人們關(guān)心的一個重要課題,因為一個比較差的人機交互接口很可能將使一個功能很強的產(chǎn)品變得不可接受。

總體來講,人機接口技術(shù)主要研究方向有兩個方面:(1)人如何命令系統(tǒng)(2)系統(tǒng)如何向用戶提供信息。

眾所周知,人在使用計算機方面的感受(即人機交互部分的友好度)直接影響到人對系統(tǒng)的接受程度,而這兩個方面直接決定了人機交互部分的友好度。

虛擬現(xiàn)實

互聯(lián)網(wǎng)時代的來臨使得人類的交流采用了新的方式,進入了新的領(lǐng)域。具體發(fā)展過程如下:命令界面—圖形用戶界面—多媒體界面—虛擬現(xiàn)實。

那么,什么是虛擬現(xiàn)實技術(shù)?

虛擬現(xiàn)實(Virtual Reality,簡稱VR),是由美國VPL公司創(chuàng)建人拉尼爾(Jaron Lanier)在20世紀80年代初提出的。其具體內(nèi)涵是:綜合利用計算機圖形系統(tǒng)和各種現(xiàn)實及控制等接口設(shè)備,在計算機上生成的、可交互的三維環(huán)境中提供沉浸感覺的技術(shù)。其中,計算機生成的、可交互的三維環(huán)境成為虛擬環(huán)境(即Virtual Environment,簡稱VE)。

2014年3月26日,美國社交網(wǎng)絡(luò)平臺Facebook宣布,將斥資20億美元收購沉浸式虛擬現(xiàn)實技術(shù)公司Oculus VR。 Fackbook 首席執(zhí)行官Mark Zuckerberg堅信虛擬現(xiàn)實將成為繼智能手機和平板電腦等移動設(shè)備之后,計算平臺的又一大事件。并計劃將Oculus的應用拓展到游戲以外的業(yè)務,在此之前,Oculus主要用于為人們在游戲過程中創(chuàng)造身臨其境的感覺。Facebook收購Oculus,使得虛擬現(xiàn)實這個科技行業(yè)小眾的名詞,開始為更多業(yè)外的人們所熟悉。業(yè)內(nèi)人士稱,虛擬現(xiàn)實時隔70多年,又迎來了春天。

應用領(lǐng)域

VR(虛擬現(xiàn)實)技術(shù)可廣泛的應用于城市規(guī)劃、室內(nèi)設(shè)計、工業(yè)仿真、古跡復原、橋梁道路設(shè)計、房地產(chǎn)銷售、旅游教學、水利電力、地質(zhì)災害、教育培訓等眾多領(lǐng)域,為其提供切實可行的解決方案。

在先進制造業(yè)領(lǐng)域,站在大飛機發(fā)動機的3D影像面前,“可任意拆卸”這個虛擬現(xiàn)實的強項表現(xiàn)得淋漓盡致。操作人員可以把虛擬發(fā)動機的許多部件逐一拆下,再進入發(fā)動機內(nèi)部。“虛擬現(xiàn)實”實現(xiàn)了跨平臺的交互式設(shè)計、虛擬展示、虛擬裝配、CAE數(shù)據(jù)可視化等功能,大幅提高設(shè)計團隊的設(shè)計效率,使研發(fā)人員能及時發(fā)現(xiàn)、修正設(shè)計缺陷和潛在的工藝問題,提高產(chǎn)品開發(fā)的制造成功率。

虛擬現(xiàn)實技術(shù)在教育培訓領(lǐng)域也大有用武之地。為真實實驗不具備或難以完成的教學功能創(chuàng)造條件。在涉及高危或極端的環(huán)境、不可及或不可逆的操作,高成本、高消耗、大型或綜合訓練等情況時,虛擬現(xiàn)實技術(shù)能提供可靠、安全和經(jīng)濟的實驗項目。華東理工大學的G-Magic虛擬現(xiàn)實實驗室,就是高校虛擬現(xiàn)實教學的一個范例。該實驗室擁有CAVE洞穴式虛擬現(xiàn)實系統(tǒng),可以把大學生設(shè)計的作品投影到墻面、天花板和地面上。比如,學生設(shè)計了一間淋浴房,他能利用這套系統(tǒng)把它展現(xiàn)在實驗室里,和真實的淋浴房一樣大小。營造出這種教學環(huán)境后,教師就能與學生更方便地交流各個環(huán)節(jié)的設(shè)計優(yōu)劣,并隨時做出修改。

企業(yè)的一些培訓項目,同樣離不開虛擬現(xiàn)實。以石油化工為例,眾所周知,大型石油灌區(qū)集中了大量危險化學品,一旦操作不當,便可能引發(fā)火災、爆炸事故,并造成環(huán)境污染等次生災害。因此,政府和企業(yè)對大型石油灌區(qū)的安全性和操作人員的專業(yè)性提出了很高要求。虛擬現(xiàn)實技術(shù)可以構(gòu)建儲罐區(qū)應急救援及安全培訓系統(tǒng),它不但能向員工呈現(xiàn)操作流程的各種場景,引導他們學習、掌握安全操作技能,還能模擬事故發(fā)生、火光熊熊的場面,讓員工在沉浸式虛擬影像中開展救援行動。

國內(nèi)行業(yè)發(fā)展

市場需求是很大的,而供應方面卻略顯不足,尤其是擁有核心知識產(chǎn)權(quán),技術(shù)過硬的企業(yè)并不多,行業(yè)整體缺乏品牌效應。

國際行業(yè)發(fā)展

2015年,Google 正在內(nèi)部研發(fā)為 VR 設(shè)備定制的操作系統(tǒng),項目內(nèi)有數(shù)十名工程師,建成后會降低開發(fā) VR 應用的門檻。

關(guān)聯(lián)定義

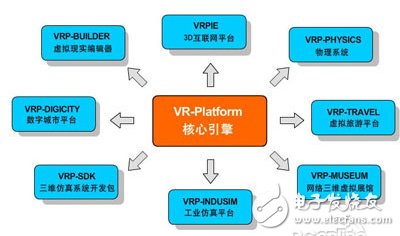

VRP子軟件體系VR(Virtual Reality)是虛擬現(xiàn)實技術(shù)的意思,VRP(Virtual Reality Platform)是虛擬現(xiàn)實仿真平臺的意思。

VRP的子軟件產(chǎn)品具體包括:

VRP-BUILDER 虛擬現(xiàn)實編輯器

軟件用途:三維場景的模型導入、后期編輯、交互制作、特效制作、界面設(shè)計、打包發(fā)布的工具

客戶群:主要面向三維內(nèi)容制作公司

VRPIE-3D互聯(lián)網(wǎng)平臺

軟件用途:將VRP-BUILDER的編輯成果發(fā)布到互聯(lián)網(wǎng),并且可讓客戶通過互聯(lián)網(wǎng)進行對三維場景的瀏覽與互動。

客戶群:直接面向所有互聯(lián)網(wǎng)用戶

VRP-PHYSICS 物理系統(tǒng)

軟件用途:可逼真的模擬各種物理學運動,實現(xiàn)如碰撞、重力、摩擦、阻尼、陀螺、粒子等自然現(xiàn)象,在算法過程中嚴格符合牛頓定律、動量守恒、動能守恒等物理原理。

客戶群:主要面向院校和科研單位

VRP-DIGICITY 數(shù)字城市平臺

軟件用途:具備建筑設(shè)計和城市規(guī)劃方面的專業(yè)功能,如數(shù)據(jù)庫查詢、實時測量、通視分析、高度調(diào)整、分層顯示、動態(tài)導航、日照分析等 客戶群:主要面向建筑設(shè)計、城市規(guī)劃的相關(guān)研究和管理部門。

VRP-INDUSIM 工業(yè)仿真平臺

軟件用途:模型化,角色化,事件化的虛擬模擬,使演練更接近真實情況,降低演練和培訓成本,降低演練風險。

客戶群:主要面向石油、電力、機械、重工、船舶、鋼鐵、礦山、應急等行業(yè)。

VRP-TRAVEL 虛擬旅游平臺

軟件用途:激發(fā)學生學習興趣,培養(yǎng)導游職業(yè)意識,培養(yǎng)學生創(chuàng)新思維,積累講解專項知識,架起學生與社會聯(lián)系的橋梁,全方位提升學生講解能力,讓單純的考試變成互動教學與考核雙模式。

客戶群:主要面向?qū)в巍⒙糜我?guī)劃

VRP-MUSEUM 網(wǎng)絡(luò)三維虛擬展館

軟件用途:是針對各類科博館、體驗中心、大型展會等行業(yè),將其展館、陳列品以及臨時展品移植到互聯(lián)網(wǎng)上進行展示、宣傳與教育的三維互動體驗解決方案。它將傳統(tǒng)展館與互聯(lián)網(wǎng)和三維虛擬技術(shù)相結(jié)合,打破了時間與空間的限制、最大化地提升了現(xiàn)實展館及展品的宣傳效果與社會價值,使得公眾通過互聯(lián)網(wǎng)即能真實感受展館及展品,并能在線參與各種互動體驗,網(wǎng)絡(luò)三維虛擬展館將成為未來最具價值的展示手段。

客戶群:科博館、藝術(shù)館、革命展館、工業(yè)展館、圖書館、旅游景區(qū)、企業(yè)體驗中心以及各種園區(qū)。

VRP-SDK 三維仿真系統(tǒng)開發(fā)包

軟件用途:提供C++源碼級的開發(fā)函數(shù)庫,用戶可在此基礎(chǔ)之上開發(fā)出自己所需要的高效仿真軟件

客戶群:主要面向水利電力、能源交通等工業(yè)仿真研究與設(shè)計單位

VRP-STORY故事編輯器

操作靈活、界面友好、使用方便,就像在玩電腦游戲一樣簡單 易學易會、無需編程,也無需美術(shù)設(shè)計能力,就可以進行3D制作

成本低、速度快,能夠幫助用戶高效率、低成本地做出想得到的3D作品

支持與VRP平臺所有軟件模塊的無縫接口,可以與以往所有軟件模塊結(jié)合使用,實現(xiàn)更炫、更豐富的交互功能。

VR不等同于

1. 360°全景視頻

《紐約時報》與Google Cardboard合作推出的 NYT VR視頻,觀看效果非常酷炫,但我們必須認識到,它并不是真正的VR。在Flickr VR上查看照片的體驗也相當不錯,但是這也不是VR。同樣的情況還出現(xiàn)在GoPro的Surf,Moto and Ski的VR視頻中。

我們上面提到的這些相當不錯的視頻和照片查看體驗,本質(zhì)上就是360度視頻和照片,它們能夠通過攝像頭捕捉到拍攝對象全方位的3D景象。這些全方位影視資料通過一個VR頭盔播放,能夠給用戶帶來非常強烈的沉浸式體驗,不過這些影片和資料并不是虛擬合成的,而是真實的影像資料的拼接。用戶在體驗的過程中可以四處查看周圍環(huán)境,甚至能夠探索影像中其他地方的場景,但是卻無法做到與其中的場景進行互動,不能做到像真實生活中的旅游那樣,真正觸摸或者是改變視頻中的任何東西。之前攝像機拍攝下來的全部資料,就是用戶所能探索的極限。360°全景影像資料是一種新型的拍攝方式和呈現(xiàn)技術(shù)。實際上我們并不需要一個VR頭盔就能獲得這樣的體驗,一個2D的屏幕就可以實現(xiàn)我們的需求。所以,360°全景影像并不等同于VR。

盡管二者并不等同,但是對我們大多數(shù)人來說,360°全景內(nèi)容的體驗卻是我們體驗沉浸式VR的第一次嘗試。現(xiàn)在市場上已經(jīng)有了許多這方面的內(nèi)容和資料,每天在YouTube和Facebook中都還在涌現(xiàn)出大量新的360°全景影像信息。小編敢打賭,目前體驗過移動式VR設(shè)備的人,大多數(shù)在談論的都是這種360°全景影像,而不是游戲。我們相信,在接下來的時間里,全景影像的數(shù)量將會呈現(xiàn)指數(shù)級的爆炸式增長,資料增長的背后是大公司和小團隊們?yōu)榱送苿幼约耶a(chǎn)品體驗,不斷為市場注入新的體驗內(nèi)容。另外,這類內(nèi)容的體驗成本并不會特別高,移動類型的VR設(shè)備就已經(jīng)足夠,并不需要高端PC主機的幫助。

360°全景視頻非常酷,這樣的技術(shù)對于我們?nèi)粘I畹母淖儗⒂锌赡苁穷嵏残缘摹_@項技術(shù)有可能會被運用到信息直播中,比如我們可以利用VR頭盔在線收看到全方位的總統(tǒng)辯論、職業(yè)籃球比賽、媒體發(fā)布會、甚至是拳擊比賽等。

2. 增強現(xiàn)實

虛擬現(xiàn)實和360°全景視頻雖然不能等同,但是它們二者之間有一個共通的特點:就像一部好的電影,它能夠讓用戶感覺置身于另外一個世界,不管這個世界是由計算機處理器虛構(gòu)出來的,還是世界上遙遠的某個地方的影像資料。增強現(xiàn)實(AR),則不同。AR將用戶當前所處的現(xiàn)實環(huán)境與虛擬場景和物品糅雜在了一起,混雜了現(xiàn)實和虛擬事物的場景完美地結(jié)合在了一起,然后傳送到用戶眼中。

現(xiàn)在AR產(chǎn)品中表現(xiàn)最好的當屬微軟的HoloLens 系統(tǒng)。這個頭盔中包括一個攝像頭,借由它用戶可以查看到周圍的室內(nèi)情況,于此同時,借由頭盔,用戶還能夠看到由計算機虛構(gòu)出來的景象,比如墻壁上趴著的一只巨大的蜘蛛。當然,AR并不只是用來搞笑或者制造恐怖片場景的。CNET的高級編輯 Sean Hollister體驗了一次由AR技術(shù)驅(qū)動的場景,他認為這樣的體驗將有可能顛覆未來的消費市場格局。在這次體驗中,Sean直接在室內(nèi)體驗了一把買車、選車的全過程。當時他戴著AR頭盔坐在家里的浴室,AR技術(shù)為他呈現(xiàn)了一臺虛擬的沃爾沃S90,就這樣,Sean在自家的浴室里就已經(jīng)把一輛S90的所有細節(jié)摸了個遍。

微軟并不是目前唯一在探索AR技術(shù)的公司。AR技術(shù)領(lǐng)域另一個有力的競爭者是之前在各大科技媒體上很火的Magic Leap。這家有Google在背后撐腰的公司,盡管目前還沒有推出任何的硬件設(shè)備,但是他們發(fā)布的概念視頻已經(jīng)火爆全球,成為人們津津樂道的話題。在視頻中,有幾個場景據(jù)說已經(jīng)是能夠正常工作的demo,其中包括了由電腦虛擬出來的機器人,它憑空直接出現(xiàn)在辦公室的桌子下,另外還有一個demo,展示了在屋子中央出現(xiàn)的太陽系虛擬模型。

不管是微軟,Magic Leap還是其他目前尚未出名的研發(fā)團隊,他們專研的AR技術(shù)將電腦創(chuàng)造出來的虛擬物品與真實場景進行了融合和交互,這正是AR與VR最大的區(qū)別。我們打個比方來解釋這個區(qū)別:AR可以在你的餐桌上直接為你虛擬出一個Minecraft游戲世界,VR則是讓你戴上頭盔,仿佛完全置身于Minecraft的世界中,你完全看不到自家的餐桌了。

3. 遠程呈像

目前我們已經(jīng)談了VR技術(shù):讓用戶進入到一個完全由電腦虛構(gòu)出來的世界中;AR技術(shù):讓用戶在當前所處的環(huán)境背景中看到電腦創(chuàng)造出的虛擬場景。遠程呈像技術(shù)有點類似于AR和VR糅雜在一個的結(jié)果,它能夠?qū)⑸硖幵谶h方的用戶,以一種類似于機器人的形式在另一個地方在線與他人進行溝通交流。

遠程呈像技術(shù)研發(fā)出來的機器人,如現(xiàn)在比較出名的Double,將一個iPad固定在滾輪行走機器人上,iPad中會顯示用戶現(xiàn)在的形象。用戶即使身處在辦公室,也能夠出現(xiàn)在地球上任何其他地方,遠程控制自己的行走和視線。用戶通過操控配套的App來控制這個連網(wǎng)的機器人,機器人作為用戶在另一個地方的“傀儡”,能夠執(zhí)行很多的操作,比如它作為用戶的分身出現(xiàn)在一個會議上,可以執(zhí)行行走、旋轉(zhuǎn)等功能,當用戶想轉(zhuǎn)向會議中的其他人時,可以控制 Double機器人轉(zhuǎn)身,就像自己親臨一樣,看到其他人的表現(xiàn)。

4. 智能眼鏡

可能很多人至今還沒有搞清楚Google Glass到底是個什么東西。有人或許記得Google 2013年召開的智能眼鏡大會,認為“OK,Google Glass跟AR差不多”。事實上,情況并非如此。智能眼鏡,實際上就是我們眼前的一個顯示屏。換句話說,我們可以把它理解為飛行員/駕駛員專用眼鏡的一個增強版,在這個顯示屏上,能夠投射出數(shù)據(jù)、地圖信息等資料,供用戶使用和查看。在當前的智能眼鏡領(lǐng)域,目前顯示屏僅覆蓋了右眼。

很多人之所以把Google Glass與AR技術(shù)搞混是因為,Google之前發(fā)布的demo視頻是以用戶本人的第一視角拍攝的,這樣的視角給人的感覺與AR非常相似——在真實世界中出現(xiàn)了虛擬信息和資料。實際上,Google Glass這類產(chǎn)品并沒有在現(xiàn)實世界中投放和虛構(gòu)出任何的AR類型景象,它僅僅是將信息投放在眼鏡的顯示屏上而已。換個比喻,Google Glass就像是眼鏡版的Apple Watch,只不過后者是在手腕上工作,如此而已。

如果Google Glass并沒有讓人感覺到它能夠讓生活產(chǎn)生變化,那可能是因為這款產(chǎn)品至今依然沒有商業(yè)化。盡管這款眼鏡并沒有進入普通消費市場,但是它在一些特殊工種中,依然可以為職業(yè)人群提供非常大的幫助。這也是Google希望Google Glass所能達到的目標——在用戶騰不開手的時候,它可以幫助用戶直接查看到一些重要資料。這樣的功能在某些情況下顯得尤為有利,比如外科手術(shù)、建筑施工、飛行器駕駛等。

Google Glass至今依然占據(jù)同類市場中的王者地位,但是值得指出的一點是,智能眼鏡市場目前面臨的最大問題主要有兩個:首先,面對普通消費者市場,Google Glass等智能眼鏡中并沒有一個“殺手锏”App,無法真正俘獲消費者芳心;其次,當前的智能眼鏡產(chǎn)品從外觀上來看,都很難激發(fā)消費者的購買欲。

5. 視頻播放器

有些人可能了解過Avegant Glyph這個產(chǎn)品,它的外形看上去有點類似于VR頭盔,但從功能上看,它僅僅是一種觀看電影或者是視頻的高新方式。這樣的視頻播放設(shè)備并不新潮,早在 2012年的時候,市場上就已經(jīng)出現(xiàn)了同類的產(chǎn)品,如Sony HMZ-T1私人3D播放器,Zeiss Cinemizer OLED播放器。

在使用Glyph的時候,用戶首先要將頭盔上的HDMI接口與計算機設(shè)備連接。隨后頭盔中將會播放3D視頻內(nèi)容,另外它確實也能夠為用戶提供 3D全景360°視頻、游戲,并且能夠控制無人機等設(shè)備。不過,這樣的設(shè)備發(fā)展到現(xiàn)在, 產(chǎn)品功能跟VR頭盔相比,實在是非常有限。

隨著AR、VR技術(shù)的不斷成熟,越來越多的現(xiàn)實場景和虛擬場景開始實現(xiàn)了融合互通,未來我們將能夠看到更多的場景中開始利用這兩項技術(shù)。我們上面已經(jīng)詳細分析比較了VR技術(shù)與其他技術(shù)的區(qū)別,盡管如此,但是我們還是可以預見,在未來依舊會有很多人將這些技術(shù)籠統(tǒng)地稱呼為“虛擬現(xiàn)實”。小編希望借這篇文章,讓大家能夠看清一些產(chǎn)品花俏的噱頭和宣傳背后,明白這項技術(shù)的本質(zhì)到底是什么。

?

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評論