AR大爆發的前夕

“我認為AR(眼鏡)是一個偉大的創意,和智能手機一樣,是能夠改變下一代互聯網消費的技術。”

—蘋果CEO Tim Cook

“AR眼鏡將成為未來50年的重大變革的技術。在不久的將來我們將不再隨身攜帶智能手機,而是戴著智能眼鏡”

—Facebook Oculus 首席科學家 Michael Abrash

“各種跡象表明2018年AR將首先爆發”

–京東ARVR業務部負責人 趙剛

巨頭也都開始布局AR,2017年Google、Apple和國內的BAT同時發布了AR開發平臺。

一眼之間,我們仿佛已經看見了未來,感覺科幻電影如鋼鐵俠、少數派報告、王牌特工里AR特效即將變成現實。

一款輕薄的、永遠在線的可穿戴AR設備,它可以取代我們手里的智能手機,打破現實與虛擬的鴻溝。

我們不再需要實體的屏幕,隨時隨地都可以生成一個高分辨率的虛擬屏幕并與之交互。我們在見到一個人的時候,可以即時掃描出他的公開信息,包括社交網絡動態、學歷和公開簡歷等等。

我們也可以隨時隨地聚在一起開會,全息通話就可以討論所有工作問題。我們還可以隨時隨地可以開啟一局AR版吃雞游戲,我們化身英雄本身,一起在游戲場景里征戰……

然而自2012年這五年來事實帶給我們更多的是失望

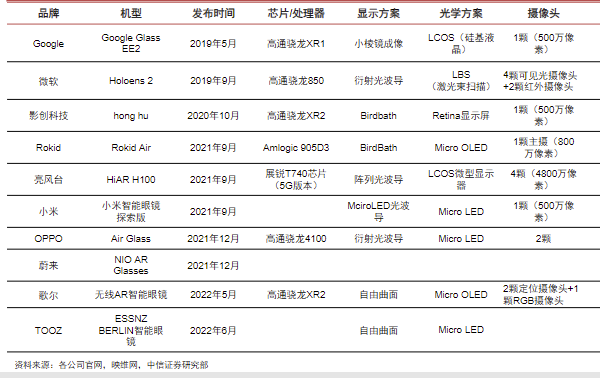

▌如AR眼鏡先驅Google glass,很遺憾由于產品定義和性能功能等問題遭遇了重大挫折,已低調轉戰ToB專業領域;

▌微軟的HoloLens成為行業標桿級產品,但視覺體驗一般、售價超過2萬元人民幣,并沒有大規模量產和商用;

▌蘋果公司頻頻發布收購AR企業的動作,卻可能到2020年才會有產品面世;

▌Snapchat的Spectacles眼鏡功能太過單一,銷量慘淡;

▌國內一家AI科技公司Rokid前幾天做出一副吊打蘋果的樣子,但也只是也曝光了一段AR眼鏡的概念視頻;

▌而融資十幾億美金的Magic Leap One經歷各種傳聞風波,直到20日晚間才發布一款分體機的效果圖,再次“號稱”2018年發貨。

不可能完成的任務

在這樣的大環境下,我們發現了悉見SeengeneX1/X1S/X1Plus,著實大吃一驚,眼前一亮,能真切感受到AR真正大爆發的預兆。

這是一款全球首款量產的輕量大視場角AR雙目眼鏡一體機,“一款真正像眼鏡的AR眼鏡”,做到了機身166g,含頭戴整機175g的重量。 SeengeneX1/X1S/X1Plus可達到45° FOV(Field Of View,視場角)、1080p的分辨率、CV/AR協處理芯片內置、14nm工藝主芯片(跑分13萬分,性能 和低功耗都優于驍龍820)。而低達¥3999($599)元的批量定價,更是讓整個行業瞠目結舌,讓人隱約嗅到“AR時代的小米”提前入局——而恰巧,悉見有幾位核心成員就是來自小米公司。

迄今為止, AR行業最為驚艷的產品出現,值得我們拆解挖掘一下,深度了解其各參數的真實性和內在價值,若真有傳言的那么出色,這將是具有劃時代意義的一款標志性AR產品。

AR無論怎樣強調FOV視場角都不為過,大視場角帶來的就是更大的視野,更多的內容展現,更加沉浸的體驗。

人眼的可感知區域單目在120°左右,雙目在220°,但主要視覺聚焦區域在55°左右,GoogleGlass的一大痛點就是十幾度的FOV太小傷及體驗,此前的標桿性產品HoloLens的FOV達到了近30°(實測不到)。

悉見X1Plus的三臺量產機實測平均值為45.1°,都達到了其標稱值。此外,顯示模組悉見采用的高亮度低功耗OLED微顯示屏,做到了1080p的分辨率、700cd/㎡的亮度,這的確都是超越已有產品體驗一個等級的。

▲FOV

重量也是影響佩戴體驗的核心元素。166克給人的印象并不是太深刻,近視眼鏡大約在15g~30g左右。

我們深入了解了行業情況,才發現真相。能做到100g以內的是GoogleGlass一樣只有20°以內的單目眼鏡,并且計算力很弱,一般無法運行復雜的AR算法。

另外有一些號稱100g以內的經了解基本是概念機,或者分體機的眼鏡部分,把電池、主板、散熱結構等都做在了外接的手持盒子里。

目前市面上雙目一體機多是像HoloLens頭盔式的設計,重量在500g左右,由此看來悉見X1完成的是一個“重量級的輕量化創舉”。

根據拆解發現,悉見AR眼鏡里核心電路板由兩部分組成:

右側鏡腿的主芯片電路板和前側的視覺輔助芯片電路。主芯片采用14納米8核心的Exynos 8890,安兔兔跑分在13萬左右,性能和低功耗控制都優于同等工藝的驍龍820。協處理電路是悉見自主研發的進行計算機視覺與增強現實加速模組,以更高效地執行高復雜度的AR運算。

▲材質

▲散熱孔

和自己死磕的極客團隊

一家創業公司如何完成這不可能完成的任務,讓我們如此好奇,恰逢量產發布,我們有機會聯系到悉見聯合創始人、深圳悉造(悉見全資子公司)總經理邵華強,與其進行了長達幾個小時的深度探討,得到的結論讓我們感慨頗多,總結下來就是“和自己死磕”。

邵華強提到的最多一個字就是“坑”,無論是硬件研發、元器件選型、供應鏈管理、生產制造、軟硬件結合等,每一個部分都有了太多的坑。

從硬件研發啟動到最終量產,經歷了近600個7x15的日夜奮戰,他用了三個側面表述了悉見在打造這款產品中的用心和處處體現的工匠精神。

一是ID/MD設計

已有產品無外乎GoogleGlass-like和HoloLens-like,悉見的AR眼鏡完全不一樣,也意味著走了一條更荊棘叢生的路。悉見以ToC的標準要求來做這款ToB的產品,深度思考人機工學與佩戴合理性、舒適性、場景化,而不是直接抄已有產品如HoloLens的頭箍設計,雖然這確實是一條比較高效省事的路徑,畢竟微軟花了大錢去做過驗證,借鑒起來風險很小。但悉見做到了真正的中國原創設計,也付出了很多的探索成本。

二是散熱

因為選擇了14納米工藝8核高性能主芯片,因為選擇了一體化的設計,因為要把重量控制做到極致,導致結構工程和散熱都極具挑戰。性能和散熱是一對孿生兄弟,強大的性能,必然有強大的功耗也必然帶來散熱問題,這也是分體機的優勢,大家之前可能體驗過個別AR樣機一會燙太陽穴,到現在無法量產,就是卡在散熱這里。僅在解決散熱問題上就花了三個多月的時間,最后從結構、軟件、硬件等多方面都進行優化和專利性的設計,最后才爬出這個深坑。

三是材料和工藝

也是一個復雜的涉及產品定義、供應鏈能力、成本等的復雜問題。邵華強坦言在深圳什么硬件產品都可以造出來,關鍵看從業者的價值觀、認知和能力,他個人最推崇的是百年老店同仁堂的價值觀:炮制雖繁必不敢省人工,品味雖貴必不敢減物力。

悉見X1項目從立項到量產歷經9個大版本的設計和研發迭代,30多個小版本優化,共計近600天。開模修模歷時100多天、大版本修模5次、模具優化164項、生產組裝優化37項,精雕細做、反復打磨。

而在物料和代工廠方面更是都是選用世界級的:整機精選高端沙比克材質、額頭與鏡腿選用進口poron親膚材質、鼻托采用醫用硅膠保護可能過敏體質的用戶。在其他諸如磁吸分離式近視鏡片等也傾注了對用戶的極致用心。

同時悉見選用世界頂級的供應商和代工廠,優中選優,在核心供應商考察選擇上耗時超過6個月,模廠大小考查了50多家、工廠考查了20多家、物料供應商超過200家;每顆物料都是來自三星、Sony這樣的世界頂級供應商,代工廠也是500強上市企業、為華為等一線大廠代工的深科技(000021.SZ)。

悉見團隊數十人中80%都是技術、80%來自名校碩士博士、80%曾是名企核心骨干,也有不少曾是連續創業者,如多家科技公司CEO、多家游戲公司CTO、多家獵聘公司合伙人等。

在自團隊組建以來攻難關打硬仗,2年間幾乎無人掉隊,這也是一個創業界的奇跡。

悉見OnePiece(航海王)文化,船員都稱呼其創始人劉洋為“船長”,有著共同的夢想、相互的信任、快熱血的激情和快速的成長。

AR&AI+賦能行業升級

現在AR直接ToC還為時尚早。但悉見已經有完善的AR[硬件+軟件+云]的技術引擎,賦能各個行業進行升級升維,從互聯網+躍升到AR&AI+。

AR+旅游

悉見已經經過經過兩年的深度摸索,為5A/4A景區在實景之上打造了1:1的混合現實主題樂園,讓用戶可以穿越到歷史或神話傳說中,用AR的交互去探索發現、娛樂消費,解決了景區中的游中痛點、滿足游客需求、為景區帶來大幅的收益增值。

AR+教育

通過打造AR超級教室,顛覆原來的傳統自上而下填鴨式的教育方式,引導學生進行發現式及游戲化學習,通過真實再現與游戲互動增強學生的學習體驗,讓學生對書本內枯燥的知識產生濃厚的興趣,進而調起對于學習的主動性。

AR+工業

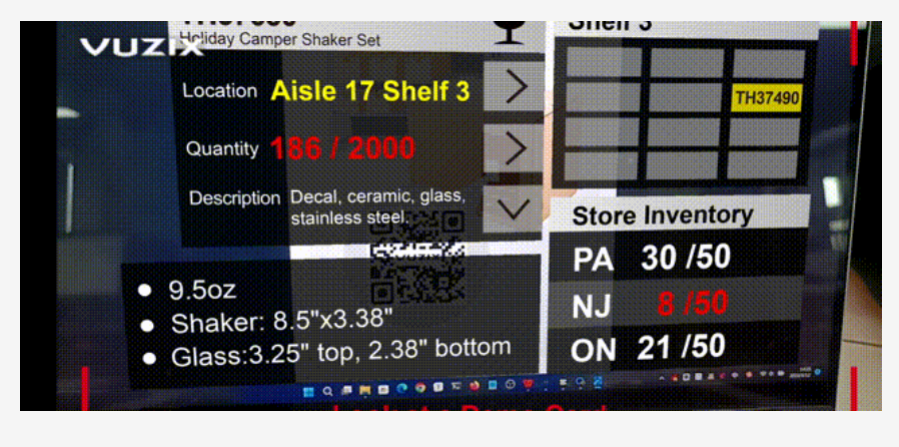

通過更直接的交互方式,AR成為生產力工具,合作伙伴可以使用AR技術針對行業里的具體流程開發應用,包括巡檢、維修、組裝、物流、分揀、倉儲等等,在這些領域應用后能提高20-50%的工作效率,這也是工業4.0重要一環。

AR+營銷

阿里、京東、奧迪等都在多種場合強調了AR在未來新零售和零銷里的應用場景,通過AR企業將以實體門店、電子商務、移動互聯網為核心,通過融合線上線下,實現商品、會員、交易、營銷等數據的共融互通和可視化,將向顧客提供跨渠道、無縫化、個性化的場景式消費體驗。

在這些行業,悉見更強調的是賦能,把AR的能力賦能給合作伙伴,實現生態共贏,X1眼鏡的價格就是一個典型例子,針對行業戰略合作伙伴的大批量定價¥3999打破高價壁壘,推動行業發展。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論