高速電磁閥在自適應單車試驗系統中的設計應用

火車制動過程是通過車輛底部列管排氣減壓使制動缸充氣增壓帶動制動機工作來完成的。單車試驗系統是通過模擬火車列管的各種標準排風過程,進而對制動機進行檢測的工具。

隨著70 t級貨車車輛的投入運行,火車車輛長度從最初的14.5 m增加到最長的26.5 m時,車輛底部列管容積也相應增大,但在利用單車試驗系統對列車制動機進行檢測時,要求列管減壓排風曲線仍與原來標準容積15.5 L的列管排風曲線一致,以滿足制動機的使用條件。原來的單車試驗系統只能在車輛長度為14.5 m,列管系統容積為15.5 L的45 t級的車輛檢測時模擬標準減壓排風過程,因此原有單車試驗系統已不能滿足鐵道部對列車制動系統的試驗要求。

為此,對原有單車試驗系統進行了改造升級,利用脈寬調制式高速電磁閥(PWM高速電磁閥)自動調節排風孔徑,對原有的排風過程進行補償,使不同容積列管的減壓排風過程均能滿足工藝要求。自適應單車試驗系統已成功應用于太原車輛廠、洛陽車輛段的生產檢測中。

1 方案的制定

要求任意容積的列管在試驗的排風過程中都可以自動達到鐵道部對制動機試驗要求的排風減壓過程,這就意味著要改變相應的減壓排風孔徑,即在原有單車試驗系統的基礎上改變對應排風電磁閥的排風孔徑。

在經歷了手動單車試驗系統、微控單車試驗系統、DCS微控單車集中試驗系統后,近幾年也有人在單車試驗系統中采用增量式數字流量閥來適應各種不同列管容積的車型,其原理是利用步進電機控制螺紋調節桿,使轉角位移轉換為軸向位移,使閥中調節彈簧獲得壓縮量,從而改變排氣電磁閥的排風孔徑,使列管的排風減壓曲線與標準曲線相同。但是在實際應用中這種方法具有成本高,控制目標和算法復雜的缺點,所以這種單車試驗系統在實際應用中不能達到預期的控制效果,自適應單車試驗系統采用了PWM高速電磁閥作為流速調節的主要手段,對單車試驗時的排風過程進行自適應調整,使不同列管容積的列車排風減壓曲線都能滿足鐵道部的工藝要求。

PWM高速電磁閥是由經過調制的脈沖信號控制閥口的高速開關,以改變閥口開啟與關閉的時間比(占空比),從而調節閥輸出的平均流量或壓力。其抗干擾能力強,控制精度高,在計算機實時控制的氣動系統中已經得到廣泛應用。

采用PWM控制的高速電磁閥作為補償閥的自適應單車試驗系統,在單車試驗過程中實時調節系統終端狀態,使單車試驗過程中列管的排風曲線符合鐵道部制定的標準排風曲線。這種控制方法可適應不同容積列管的排風要求,在短時間內,以最快的響應速度,使試驗對象的排風曲線跟蹤理想排風曲線,進而滿足試驗的要求。本系統以VB作為上位機的編程語言,西門子200系列PLC作為下位機,利用經典的PID控制原理對PWM高速電磁閥的脈沖占空比進行實時調整,使試驗過程中各項指標都滿足了工藝要求。

2 PWM高速電磁閥特性分析

在利用PWM技術對氣體進行控制的過程中,由于氣體的慢時變特性高速電磁閥的作用,使其相當于一個積分器,因此可以通過控制閥的流速變化率來達到控制流量的作用。其工作過程中電磁閥的等效面積Sc可表達為:![]()

式中:SPWM為高速電磁閥的輸出。當PWM信號的頻率足夠高時,由于系統回路和系統組成元件本身有低通濾波特性,氣體動力信號表現為載有某些頻率信號的連續性慢變信號,這樣,高速開關閥在信號作用下又表現出數/模轉換的功能。這說明,在傳統的開關電磁閥上引入PWM控制方式,可實現對流體動力信號的連續控制。

當給高速電磁閥作用一電壓幅值U,時間寬度為T的PWM脈沖時,每個周期中通過高速開關閥的氣體的平均流量為Q,則有:

式中:Qmax為閥口全開時通過閥的最大流量(單位:L/min);D為占空比;Cd為為高速開關閥流量系數;Av為閥口流通面積(單位:cm2);△P為閥口壓差(單位:MPa);ρ為油液密度(單位:kg/cm2)。

式(2)為理想式,由于閥芯位移波形存在失真,實際占空比有所改變,故應對式(2)進行修正。這一修正量隨上述6個參數的差異增大而增大。實際平均流量式應為:![]()

式中:k為修正系數。從式(4)可以看出,通過調節占空比D,就可以連續地控制通過開關閥的平均流量,實現對流量的準確連續控制,最終實現對輸出口壓力的控制。

3 系統設計

3.1 系統氣路結構圖

在采用PWM控制高速電磁閥之前,要根據不同容積的列管在工作腔排風口加入相應孔徑的排風電磁閥。隨著鐵路大提速和列車載重量的不斷增加,列車底部列管的容積不斷發生變化,所以相應電磁閥的數量也要不斷增加。然而,由圖1可知,在采用了PWM高速電磁閥作為補償閥的自適應單車試驗系統中,原來與工作腔連接的各種排風孔徑的電磁閥被一個固定孔徑的電磁閥和一個高速電磁閥所代替,連接點大大減小。這樣在提高了試驗系統適用范圍的同時,還使得終端配件數減小,降低了生產與維護難度。

3.2 系統控制部分的設計

自適應單車試驗系統的上位機程序用VB編寫完成。整個上位機程序分成通訊部分、數據記錄管理部分和控制顯示三個部分。通訊部分利用VB的MSComm控件,完成與下位機PLC的雙向自由口通信,實時地把上位機的操作指令發送到下位機,通過改變PLC中相應的寄存器內容來控制PLC輸出結果。同時,將下位機讀取到的壓力數據傳輸到VB中,由MSComm控件接受供進一步處理。由于系統試驗所記錄的大量數據都要在數據庫中保存,所以數據記錄管理部分利用ADO技術建立與Access數據庫的連接,完成數據的存取。Access數據庫文件與VB程序互相獨立存在,這樣便保證了實驗數據可以長期存儲。作為系統的人機交互界面,控制顯示部分將操作員操作指令轉化為控制信號提供給通訊模塊發送到下位機,并將通訊模塊接收到的壓力數據進行處理,轉換為直觀的壓力隨時間變化的曲線進行記錄。

由于要利用高頻脈沖輸出功能,所以采用了西門子S7-200系列PLC中DC/DC226PLC作為系統的下位機。PLC程序采用結構化方法,由初始化程序、數據采集程序和排風試驗程序三個部分組成,如圖2所示。

初始化程序主要包括三方面的內容:PWM功能的初始化、自由口通信的初始化和PID功能的初始化。數據采集程序在對標準的15.5 L容積列管進行試驗時利用20 ms計時中斷實時地采集壓力值,并且存入指定的寄存器之中,等實驗結束后通過通信程序上傳給上位機作為標準值存儲記錄。

排風試驗程序是整個系統的關鍵部分。其中,包含了數據下載,PID的閉環控制和PWM信號輸出三部分。排風之前將采集到的離散化標準曲線從上位機下載到PLC指定的寄存器之中,用一個指針變量指向第一數據。當排風開始時,將第一個數據作為標準量傳給PID模塊,PID模塊根據模擬量輸入模塊231采集到的當前壓力值和這個標準量計算輸出相應結果,這一結果轉換成占空比后再由PLC的Q0.0。輸出調制脈沖。由于PLC的輸出不能直接驅動PWM高速電磁閥,所以在PLC與電磁閥之間要加入固態繼電器,對PLC輸出的脈沖信號進行放大,PLC的輸出脈沖才能最終控制PWM高速電磁閥開啟與關閉。排風過程中每隔20 ms指針變量便移向下一個數據,并把它傳給PID模塊;PID模塊在整個實驗過程中根據不斷改變的標準量和當時的壓力值,調整PWM信號的占空比,從而使不同容積列管的排風壓力曲線與標準15.5 L排風壓力曲線吻合。

4 自適應單車試驗的試運行

按照中華人民共和國鐵道部2008年發布的《鐵路貨車制動裝置檢修規則》的要求,對采用PWM高速電磁閥的自適應單車試驗系統進行機能檢查(指單車試驗器本身是否合格的檢查,為鐵路專用名詞),將單車試驗器與容積15.5 L的列車管容積校驗風缸相連,各位置排氣時間都符合檢修規定。

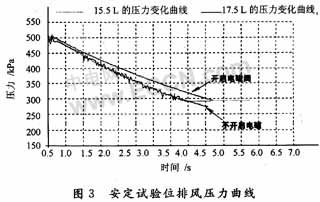

機能檢測合格后對采用了PWM高速電磁閥的自適應單車試驗器系統進行進一步測試,在70 t級列管容積為17.5 L的貨車條件下模擬各種制動過程。首先,使試驗器模擬安定試驗位(120閥、120-1閥用)的排風壓力過程。安定試驗位試驗要求記錄列管壓力從500 kPa下降到300 kPa的變化過程。對容積為15.5 L的標準列管和容積為17.5 L的列管分別進行試驗,其中對容積為17.5 L的列管的試驗又分為開啟PWM高速電磁閥和不開啟兩種情況。對上述試驗過程中壓力隨時間的變化進行記錄并繪制出了曲線圖,如圖3所示。圖中深色曲線為17.5 L的壓力變化曲線,淺色為15.5 L的壓力變化曲線,跟蹤淺色曲線的深色曲線抖動是因為測壓點離高速電磁閥太近,造成的不影響制動機的工作。由圖3可知,17.5 L的列管不開唐PWM高速電磁閥試驗時,壓力變化曲線明顯偏離了15.5 L時的標準變化曲線;開啟PWM高速電磁閥進行試驗后所測得的變化曲線緊緊跟隨標準曲線變化。這一結果表明,當被測對象容積發生明顯改變后,利用PID控制PWM高速電磁閥進行排風孔徑的調節,可以保證壓力隨時間變化的曲線仍然與標準15.5 L壓力變化曲線基本重合,達到預想的要求。

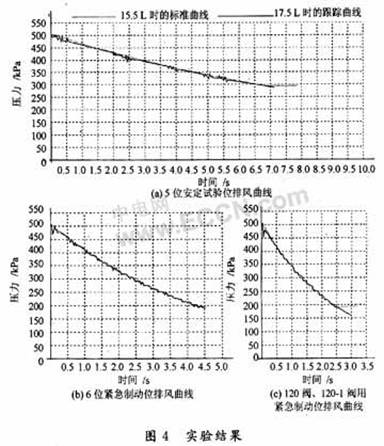

此外,又對5位安定試驗位(在6.5~9 s時間內列管壓力從500 kPa降至300 kPa)、緊急制動位(在3.5~5 s時間內列管壓力從500 kPa降至200 kPa)和120閥、120-1閥用緊急制動位(在1.5~2.5 s時間內列管壓力從500 kPa降至200 kPa)分別做了15.5 L標準情況下和17.5 L開唐PWM高速電磁閥情況下的試驗。在17.5 L開啟PWM高速電磁閥情況下排風同時進行緩慢的充風,以模擬干擾的情況。以上試驗分別記錄壓力數據并繪制曲線,如圖4所示。

圖4中17.5 L開啟PWM高速電磁閥情況下記錄的深色曲線都很好地跟隨了標準曲線變化。這些試驗更進一步表明,自適應單車試驗系統完全達到預想的目的,符合實驗要求。

5 結語

經過實踐證明,自適應單車試驗系統研制成功后,很好地解決了70 t級貨車車輛的單車試驗問題,并且降低了管路部分的復雜程度,減少了管路連接,更有利于保證設備的密封性,減少了設備制造和維護的難度。同時系統也能方便地對其他專用車輛進行測試,系統的適用范圍也得到了擴展。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論