從過去單純的醫療行為到現今強調個人化服務的趨勢,醫療系統除提供原有的醫療過程外,現在亦希望能提升患者的生活品質(Quality of Life, QoL),有鑒于此,可穿戴設備與遠距個人化生理狀態的監測便逐漸受到重視。

5年內出貨量增長五倍 可穿戴設備市場后市看漲

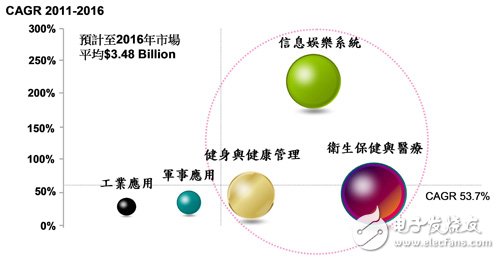

依據研究機構IMS Research于2012年的報告指出,2011年時約有一千四百萬臺可穿戴智能設備被販售到世界各地,而2016年時預估將增長到九千兩百五十萬臺,總銷售額超過6億美元,預計2011年至2016年年復合增長率(CAGR)可達50%以上,如圖1所示。在這波市場潮流下,可穿戴醫療設備有機會成為新類型的醫療設備,可供患者在不同環境下使用。

圖1 2011~2016年可穿戴智能設備市場產值分析

在可穿戴智能型設備上,可穿戴技術包括能長時間配戴在人體、先進電路設計、無線傳輸和獨立處理能力,并能顯著提高用戶體驗(User Experience)。依據用途不同,可穿戴智能設備可分成四類,分別為健身與健康管理、衛生保健與醫療、工業和軍事應用和信息娛樂系統。

健身與健康管理技術產品,可用于監測活動和情感;而衛生保健與醫療主要為監測生命特征;工業和軍事應用的可穿戴技術,用在軍事或工業環境中的即時數據接收和發送;而信息娛樂系統技術,用于接收和傳輸即時信息,娛樂和提升生活體驗的目的。

健身與健康管理和衛生保健與醫療兩類可穿戴智能設備,依Juniper Research于2012年的報告指出,預估此二類產品于2017年時占可穿戴智能設備市占率超過八成,雖然健身與健康管理類設備販售數量較多,但由于衛生保健與醫療類設備售價較高,因此衛生保健與醫療類設備總銷售金額較健身與健康管理類略高。

在健身與健康管理類方面,主要用途為運動和活動追蹤,這類設備通常具有時髦和時尚的外觀設計,因此受到廣大消費者的青睞。依ABI Research報告指出,預估至2013年有61%的可穿戴技術是應用于運動和活動追蹤;而在未來,此類設備將與居家環境或家電控制結合,提供更加方便使用的情境。

另一方面,在衛生保健與醫療類,可穿戴智能設備目前主要用途為連續性血糖與心率監測,而另外相對較多產品為智能型自動藥物輸送設備,如與連續性血糖監測結合的自動藥物輸送設備或自動傳輸減輕疼痛藥物的設備。市場普遍認為有關此類可穿戴智能設備最大的潛在市場增長障礙,為技術的瓶頸和美國食品藥品管理局(FDA)的批準。

然而,即使如此,FDA還是通過如Medtronic的Minimed Paradigm Real-Time Insulin Pump這類的產品,一方面連續監控血糖,一方面提供胰島素給病患,讓這些病患在胰島素的控制上,更具有便利性。

綜觀各大地區市場的趨勢,美國仍是目前可穿戴智能設備的最大市場,至2016年此一狀況仍不會改變;而歐洲則為第二大市場,特別是在保健和醫療應用領域。日本則依舊為另一主要消費市場,但主要為信息娛樂領域。

各國法規趨嚴 可穿戴醫療元件朝高整合邁進

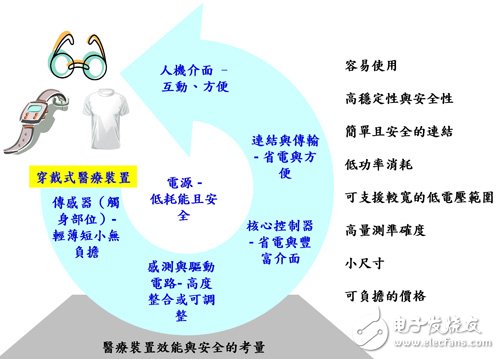

一般而言,可穿戴醫療設備的關鍵元件,包含前端傳感器與傳感控制電路、核心運算單元、無線傳輸模組,以及人機顯示界面。此外,還包括為防止電磁干擾以符合醫療設備高法規門檻的相關元件(圖2)。

圖2 可穿戴醫療設備必要條件分析

傳感器及傳感控制電路負責傳感外部信號,以及搜集各類信號的回饋。核心控制器負責信號的處理、量測、分析,以及演算法的導入,最后再做出反應。無線傳輸模組傳輸量測的結果到人機界面上,而人機界面現今已朝向智能型設備來發展。

為符合現今各國法規要求,以及更貼近使用者的可穿戴應用,芯科實驗室(Silicon Labs)提出便攜式的醫療設備的特征,必須包含容易使用、高穩定性與安全性、簡單且安全的連結、低功率消耗、可支援較寬的低電壓范圍、高量測準確度、小尺寸(Small Form Factor),以及可負擔的價格(Affordable Cost)。

前端傳感模組及傳感控制電路在精密制造、半導體制程和微機電技術的進步之下,朝輕薄短小的尺寸持續演進,這類的技術包含有加速度計、陀螺儀、溫度傳感器、微型電極、微型光學元件、小型幫浦與壓脈帶、微型麥克風和可撓性傳感器等,有助于可穿戴設備在醫療器材的觸身部位(Applied Part)微小化實現;如美商MC-10所發展的可撓式傳感器,可貼附于人體皮膚上進行生理信號的量測。

在這個部分,也有相當多的半導體公司整合前端傳感器與擷取電路,如亞德諾(ADI)的ADXL327這類產品,除三軸加速度計的功能,并具有低耗能及高整合度的優勢。

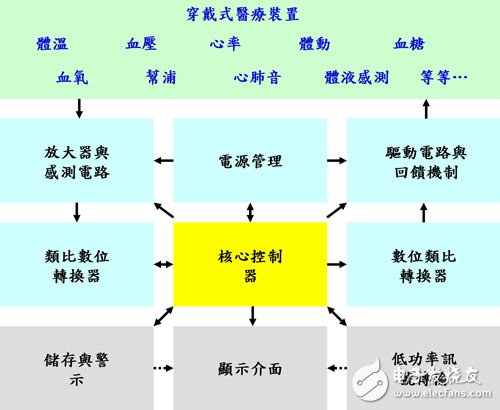

在傳感控制電路上,根據應用可能包含前級放大器、高解析度類比數字轉換器(ADC)、可調整的濾波器、數字類比轉換器和驅動電路與回饋機制等(圖3),傳統醫療設備往往是以多顆不同功能的電子元件組成特定應用的傳感控制電路,但現今有不少業者投入專用于某一類型的醫療應用的IC開發。

圖3 可穿戴醫療設備電路架構

以德州儀器(TI)為例,該公司于2012年底提出的類比前端(AFE)4400/4490系列,即整合放大器(Transimpedance Amplifier, TIA)、高解析度類比數字轉換器、多工器、序列周邊界面(Serial Peripheral Interface, SPI)、時序控制(Timing Control)、數字類比轉換器、發光二極體(LED)驅動電路及傳感器狀態診斷電路等,整合成一顆前端IC,結合前端的傳感器與后端的核心控制器后,即可用于生理光電信號的量測,大幅減少獨立元件的使用。這類型的IC還包括德州儀器的ADS 1293、AFE 4300,以及亞德諾的AD8232等。

另一種全新型式的前端電路為可控制的類比電路元件,由于許多醫用傳感器有著隨時間老化而改變特性的問題,瑞薩電子(Renesas Electronics)于2012年發表一種可由使用者調整的前端傳感電路IC--智能類比IC(Smart Analog IC)RAA730500,不同于一般的前端電路固定的電路架構,智能類比IC可藉由外部控制來調整內建的多工器以改變運算放大器的內部線路連結、調整放大倍率、內建數字類比轉換器改變偏壓或量測準位等。

此外,由于醫療法規的要求,電性安全與電磁相容(EMC)性的標準,遠較一般消費性電子來得高,因此如電磁波干擾防制等重要元件,也必須在前端傳感控制電路設計中加以考量,目前如德州儀器等公司也有提供相關的元件用以改善EMC的干擾問題。

在核心控制器上,這10年來在半導體業者的全力投入下,核心控制器不論在速度、省電和封裝尺寸都有大幅的改進。在可穿戴醫療設備的核心控制器的選用上,則以高效能周邊界面,以及功率消耗為其重要考量。

高效能界面主導可應用的范圍,而功率消耗低則可減少電池的尺寸。根據市場調查與分析機構Frost & Sullivan于2010年發表的報告顯示,個人化的醫療設備是微控制器(MCU)未來五大應用版圖之一;也因此,大量的半導體業者競相投入醫療應用的微控制器開發,如德州儀器、亞德諾、飛思卡爾(Freescale)、意法半導體(ST)、瑞薩電子、恩智浦(NXP)、愛特梅爾(Atmel)和芯科實驗室等,這些微控制器通常都具備低耗能及高整合周邊界面的特性,非常適合用于可穿戴器材的開發。

更重要的是,這些廠商也往往提供詳盡的設計參考文件,包含電路方塊圖及建議相關使用元件等。如飛思卡爾提供血壓、心率、血氧、活動、助聽器及居家健康網路等技術文件。

以血壓計為例,飛思卡爾先提供該醫療設備的系統架構、生理信號量測上的原理,以及以該公司控制器為核心的電路方塊圖,再說明該控制器有哪些重要的功能及周邊界面,并對血壓計的設計提供一套完整的說明。

在核心控制器里,另一個規格日益提升的元件,系為快閃可程式記憶體的容量。事實上,隨著數字化資料量的上升,記憶體容量也有逐漸增加的趨勢,以供使用者能應用到有更高資料量的醫療應用上。

在穿戴型醫療設備與智能型設備的連結上,第四代藍牙(Bluetooth 4.0)是目前較新的一項近距離無線傳輸技術。藉由第四代藍牙技術的格式,符合ISO傳輸規范的低耗能傳輸模式也逐漸普及,特別是在第四代藍牙標準中有專屬于生理信號中血壓、血糖、體溫和心跳的協定(Profile)。

可穿戴生理活動監測器開發商Misfit Wearables創辦人之一Sonny Vu,在接受AllThingsD訪談時表示,雖然沒有偉大的軟體就沒有完美的使用者經驗,但若不先把這些產品穿上身,就不會有開始、不會有資料;因此 Sonny Vu認為,一切皆始于穿戴性。

結合智能型行動設備 可穿戴醫療應用便利性更高

過去不少類似產品以不同的形式用于個人健康管理、作息習慣或活動量的評估,如Nike+ FuelBand、Jawbone Up等,皆須面臨幾個共同的問題,例如如何取得生理信號?如何呈現有意義的資訊?如何用更輕薄、更便利、更可靠和更智能的方式來完成這些使用者需求?

追隨這些產品的腳步,可得到兩個觀察,其一是可穿戴設計蔚為風潮,關鍵零組件是背后的推手。其次是智能型行動設備的蓬勃發展,所帶來的行動照護應用。

從觸身部位的設計開始,到負責信號擷取、記錄和傳輸的關鍵零組件,乃至智能型行動設備上的應用程式(App),每個環節都可能是產品創造市場差異的重要關鍵。

與過去的行動設備不同,現今智能型行動設備除擁有強大的運算處理能力,同時還整合各種傳感元件并提供多種傳輸技術與日新月異的顯示熒屏。

尤其是推動這波革命的行動平臺,如蘋果(Apple)的iOS、Google的Android,以及社群網站如臉書(Facebook)的崛起,都直接促成行動健康照護產業的蓬勃發展。行動設備從早期單純做為資料傳輸的中介媒體或儲存媒體,到現在不僅做為運算、顯示,與使用者互動的工具,還能透過設備內建或外接元件,甚至是客制化設備來完成產品開發。

在健康管理或醫療照護上,多數產品僅有應用程式,利用行動平臺及智能型行動設備中的加速度計、陀螺儀、磁力計,乃至于全球衛星定位系統(GPS)晶片始能運作。因應這些體感應用的需求,許多元件也已透過微機電系統(MEMS)技術來提升整合度與精密度,達到輕薄短小的設計趨勢。

這類僅有應用程式的產品五花八門,如應用在睡眠管理上的「Sleep as Android」,透過記錄睡眠中的鼾聲、環境聲響及體動來判斷合適的喚醒時間,并藉此協助使用者建立良好的睡眠作息習慣;例如應用在運動管理上的「Endomondo」,透過GPS記錄運動路程、計算熱量消耗、設定間隔提示,以及結合心跳帶還可顯示心率;又如應用在個人健康管理上的「Instant Heart Rate」,利用行動設備內建的閃光燈及相機鏡頭,覆蓋在手指皮膚上,偵測因脈搏引起的影像亮度變化來評估使用者的脈搏速率,并可保存歷史記錄,做為個人化心率變化的參考依據。

許多時候,尤其是運動時,人們不希望身上攜帶太多笨重的物品,因此一些高度整合的傳感元件被用來設計獨立產品,并透過智能型行動設備呈現資訊與使用者互動。如Misfit Shine透過極簡設計配戴在身上任何部位,來追蹤個人每天的活動量。類似的活動量記錄產品設計眾多,其在觸身部位的精簡設計與操控,以及運動后在手機熒屏上建立無線連結以傳輸和管理資料的特殊技術,讓人耳目一新。

除活動量監測,也有利用不同觸身部位來取得其他生理信號以評估不同生理狀態的設計;如在額頭量測腦波以實現個人化睡眠管理的「Zeo」;黏貼在胸前的整合型防水貼片「Metria」,可量測心電圖、呼吸率及作息型態以實現即時的生理狀態評估;以腕表呈現,整合加速計、皮膚阻抗量測、光學元件及溫度計來進行生理評估的「Basis」等。

智能型行動設備也被應用于醫療院所的多人資訊整合管理系統,如GE「AirStrip Patient Monitoring」,同時與GE的其他患者監測平臺相通,如CARESCAPE Monitor B850、CARESCAPE Monitor B650,以及Solar和Dash監測器等,使醫師能透過iPhone或iPad遠端存取近乎即時的患者生理資訊。另外也有利用iPhone或iPad 做為互動界面的電子病歷(EMR)系統應用,架構在秀傳醫院內的行動巡房服務即是一例。

充分利用智能型行動設備做為載具,儼然已成為降低成本、改善便利性、提升互動性和創造差異的手段。根據ABI Research的分析,可可穿戴醫療器材在2016年將達到每年出貨一億套以上的水準,如何在這波浪潮整合智能型行動設備、應用程式、關鍵零組件以提供更好的穿戴體驗,是每位產品開發者須重新思考的重要議題。

***化工業、精密制造、電子資訊、微機電及半導體等產業在長期努力下,已具有國際優勢與發展利基點,部分廠商亦積極切入可穿戴智能設備的市場。隨著智能型通訊設備與平板電腦的興起,并伴隨應用程式服務模式的建立,更加提供可穿戴智能設備良好的發展平臺,未來可應用程式生態系統和可穿戴智能設備的同步發展和整合技術,讓人類的生活,從居家、行動、社區和醫院間更加無縫。 ~由于可穿戴醫療設備關鍵元件逐漸朝向高整合功能發展,并具抗電磁干擾的能力,將有助于便攜式醫療設備符合各國法規的要求,滿足易使用、高安全性、小尺寸和低功耗等必備條件,進而創造逐年出貨量翻倍的高增長力。

從過去單純的醫療行為到現今強調個人化服務的趨勢,醫療系統除提供原有的醫療過程外,現在亦希望能提升患者的生活品質(Quality of Life, QoL),有鑒于此,可穿戴設備與遠距個人化生理狀態的監測便逐漸受到重視。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論