光電倍增管基本選型方法

1. 按光譜響應范圍分類選擇

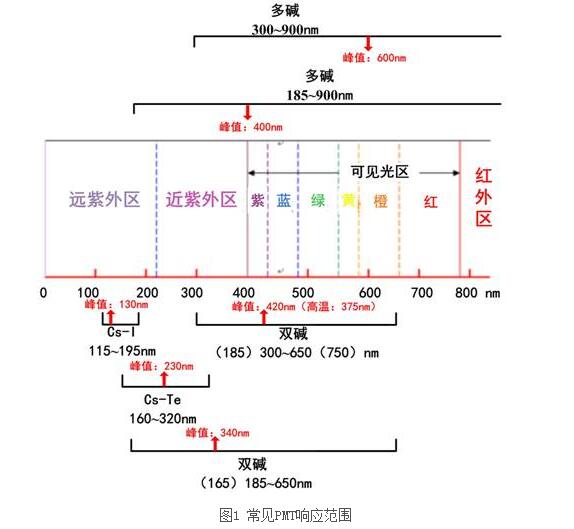

雖然PMT可探測光譜范圍很寬,但每一種管型可直接響應的波段范圍是有限的,為使其探測效率得到充分利用,同時又不造成性能及成本的浪費,需要根據入射光的波長選擇合適波段的PMT,如圖1所示。

2. 按光強大小分類選擇

PMT是微弱光探測的利器,根據入射光強大小及后續電路處理方法的不同,可分為模擬用PMT(常規型號PMT)和光子計數用PMT(型號后綴帶“P”標識)。前者可探測10-11W~nW量級的光強,后者可探測10-16W~10-11W量級的光強,二者在10-11W量級光強范圍存在交疊部分,需根據實際應用及入射光其他特性具體分析哪種更加適合。

3. 按光陰極面尺寸分類選擇

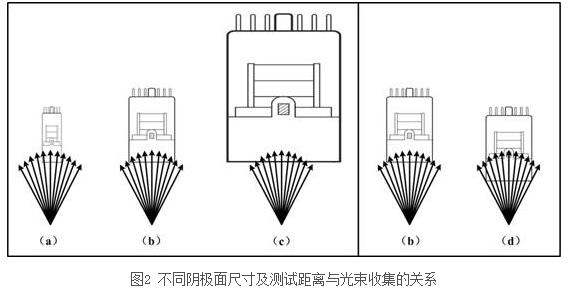

根據入射光的光斑形狀、大小、與PMT的距離關系等選擇合適的PMT。如狹縫形的光斑更適合用側窗型PMT。陰極面大小選擇以盡量多的收集光束為原則,如圖2所示,在光源特性完全一致的情況下,(a)PMT陰極面尺寸略小,不能有效收集光信號;(c)光信號雖可全部入射到PMT上,但光斑相對陰極面尺寸過小,陰極面邊緣部分沒有有效信號,卻會產生噪聲,使信噪比下降;(b)尺寸的選擇明顯優于(a)和(c);(d)相比(b)而言,減小光源與PMT之間的距離,可提高光信號的收集效率、增大PMT的探測效率,是PMT的首選方案。

4. 按響應時間分類選擇

大多數PMT響應時間在幾個~幾十個ns,能夠滿足大部分的發光測試,但對特殊應用領域,如正電子發射斷層顯像(Time of flight-positron emission tomography,簡稱TOF-PET)、熒光壽命檢測等,響應時間為10-10~10-11s量級的PMT可以為用戶提供選擇。此外,最終輸出信號的響應頻率是否能同步反映入射光信號的頻率,除PMT的響應時間外,后續電路的處理也很關鍵,對于選擇探測器模塊的用戶來說,需要考慮模塊帶寬是否滿足需求。

5. 按使用環境分類選擇

根據使用環境的不同選擇不同的PMT,常見的環境差異如溫度、磁場等。常規PMT可在-30~50℃的環境中使用,若在石油測井等高溫強振動環境中就需要高溫PMT,其工作溫度通常在150~175℃,隨著應用要求的不斷提升,耐200℃高溫的PMT也已經推向市場。此外,PMT本身對磁場較為敏感,在有磁場干擾的環境中使用,會導致其輸出變化,可使用增加磁屏蔽的PMT(型號后綴帶“C”標識)。

光電倍增管基本使用方法

光電倍增管后續需要配合相應附件及電路,如管座、分壓器、高壓電源等,才能使電信號正常輸出并處理。

為了安裝及拆卸方便,可以使用管座,用戶將管座與分壓器焊接,PMT直接在管座上插拔使用。常見管座如圖1所示,可根據安裝方式及空間選擇。此外,成品PMT管針部分有幾種不同方式,如硬絲、軟絲、帶管基等,如圖2所示,硬絲、帶管基的PMT可以直接使用管座,軟絲PMT一般直接與分壓器焊接。

PMT中的電子運動是由電場決定的,在各極之間供給高壓電子才能實現倍增并從陽極輸出,此高壓需由一個穩定的高壓電源(通常在1kV~2kV)提供。由于PMT的增益非常大,其對高壓電源的電壓變化是非常靈敏的。這種情況下要求PMT輸出電流穩定在1%以內,那高壓電源的穩定性則必須優于0.1%。

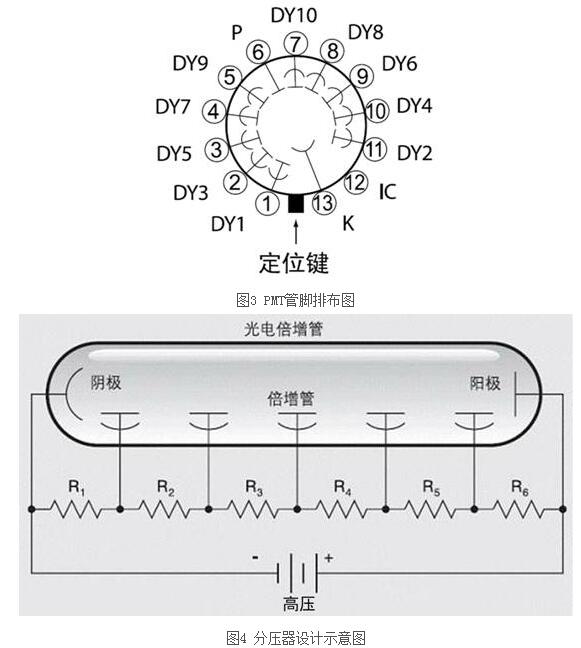

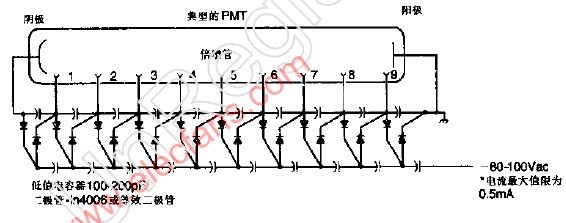

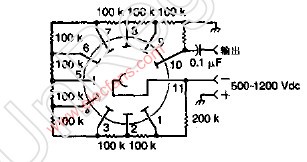

此外,需要使用分壓器回路把電源高壓分配給各倍增極,并使各倍增極間擁有一個合適的電壓梯度分布。圖3為PMT管腳排布示意圖,圖示方向為面向PMT管針所看到的排布,其中“K”為陰極、“DY為倍增極”、“P”為陽極(信號輸出端),“IC”為內部短接(此處使用中需懸空),不同PMT的管腳排布有所不同,分壓器電路的設計要與管腳排布匹配。圖4所示為PMT分壓器示意圖,在陰極、倍增極和陽極之間用數個電阻(100k~1MΩ)進行分壓,得到各級間的規定電壓(不同PMT有各自的推薦分壓比,可在產品樣本中查詢),若輸出為脈沖信號,可在后幾級增加電容器件。

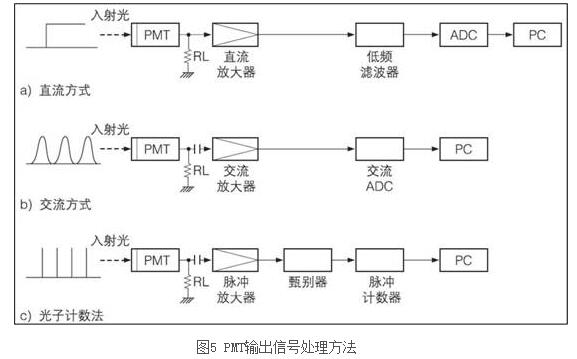

PMT連接分壓器和高壓便可從陽極輸出電流信號,后續連接回路的設計根據入射光強的不同而有所區別,如圖5所示,其中a)直流方式,是將PMT的直流成分分別通過放大器、低通濾波器之后再進行檢測,該方法適用于探測光強相對較強的情況,且使用較為廣泛;b)交流方式,是將PMT的輸出通過電容器取其交流成分,再用平方檢波器將其變成直流成分進行檢測,該方法一般適用于光強較弱的情況,在此情況下,輸出信號中的交流成分壓制了直流成分而占主導地位;c)光子計數方式,是將PMT的輸出脈沖先放大,再經過脈沖幅度甄別器進行選擇,然后對幅度在某一甄別電壓之上的脈沖進行計數,該方法適用于觀察從PMT輸出的脈沖是離散的情況,因此其在極微弱光探測領域即單光子領域是一種非常有效的方法。

-

光電倍增管

+關注

關注

3文章

63瀏覽量

13508

發布評論請先 登錄

光電倍增管中子直照響應實驗研究

光電倍增管原理、特性與應用

光電倍增管的主要噪聲

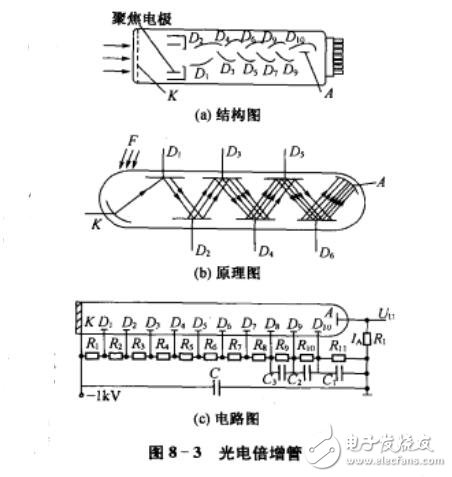

光電倍增管工作原理_光電倍增管的組成

光電倍增管選型_光電倍增管使用方法

光電倍增管選型_光電倍增管使用方法

評論