如今監測疲勞駕駛成為一個熱門研究方向。記者12月27日從哈爾濱工業大學獲悉,近日,由該校儀器科學與工程學院孫金瑋教授和他的團隊成員曹天傲、王啟松、劉丹、董哲寧、劉潤樵等人完成的一項課題“基于毫米波雷達的駕駛疲勞監測方法研究”,突破現有監測手段的局限性,提出通過毫米波技術實現對疲勞駕駛狀態測量的全新科研思路,不僅實現了駕駛員疲勞狀態的實時檢測,而且可使監測精度提升到85%以上。近日,該項研究相關論文被“電氣與電子工程師協會消費電子與計算機工程國際學術會議(ICCECE 2021)”專輯錄用,該團隊將受邀參會做專題報告。

據介紹,許多人在長時間連續開車行駛后,往往產生生理機能和心理機能的失調與不適,而在客觀上出現駕駛技能下降的現象,這就是常說的“疲勞駕駛”。駕駛疲勞會影響到開車人的注意、感覺、知覺、思維、判斷、意志、決定和運動等諸多方面,極易釀成道路交通事故。

在駕駛人處于輕微疲勞時,就會換檔不及時、不準確;當駕駛人處于中度疲勞時,操作動作呆滯,有時甚至會忘記基本要領;駕駛人處于重度疲勞時,往往會下意識操作或有短時間睡眠等問題,嚴重時會失去對車輛的控制能力。

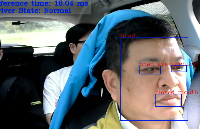

據本項目主要貢獻者曹天傲博士介紹,雖然當前普及的大多數疲勞駕駛系統可以在一定程度上對駕駛疲勞進行監測,但仍然存在一些缺欠和短板的地方。現有方法大多采用接觸測量法,經常需要駕駛員攜帶或安裝很多設備來監測生理信息,這會對駕駛員的正常行為帶來一定困擾。其次,生理信息收集設施價格昂貴,不利于疲勞駕駛系統的普及。同時,運用機器視覺技術檢測環境單一,在白天對駕駛員疲勞測試較為精確,而對夜間司機的疲勞度監測準確性不理想,特別是凌晨2點至4點正是駕駛疲勞的高峰時段。在面部遮蓋下的性能較差,常用的人臉定位算法在駕駛員面部被遮擋情況下,很難對人臉予以很好定位,因此也就無法對疲勞駕駛做出及時監測。此外,疲勞判別指標較為單一,其中最廣泛使用的是眼瞼閉合度。若是由于外部因素使得此類指標無法較好獲取時,這類算法就不能對疲勞狀態做出理想的監測,其準確性自然大打折扣。

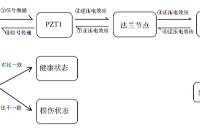

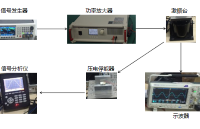

針對現有監測手段的局限性接觸性,孫金瑋團隊確定了通過毫米波技術來實現對疲勞駕駛狀態測量的科研思路。波長為1-10毫米的電磁波稱為毫米波,是位于微波與遠紅外波相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。研究團隊利用AWR1642毫米波雷達搭建了實驗平臺,采集相關數據,同時將呼吸及心跳信號從采集到的數據中分離出來,給予濾波處理,經過毫米波技術成功提取到了人體的心跳及呼吸信號,繼而借助“邏輯斯諦回歸方法”設計出一種心跳頻率、呼吸頻率、心跳幅度和呼吸幅度四種指標相融合的駕駛疲勞狀態判別的新模式、新技術。

孫金瑋教授解讀說,這一理工醫相結合的科研成果基于毫米波雷達展開疲勞駕駛的監測手段,實現了駕駛員疲勞狀態的實時監測。與現有方法相比,這項技術展現了非接觸式人體呼吸和心跳信號的準確檢驗的優勢,提供了全天候和多指標測量,適用于大多數駕駛環境。并且,憑借毫米波雷達手段可使監測精度提升到85%以上,完全能夠客觀反映駕駛員當前狀態。

專家評價指出,未來,此項技術綜合考慮了監測精度和實際應用場景,形成了一種更加客觀的策略,為當前產品的普及拓寬了新視野、新思路,有助于更好地保證駕駛員的安全,有效地降低交通事故的發生頻率,為人民群眾安全出行“保駕護航”。

責任編輯:lq

-

算法

+關注

關注

23文章

4703瀏覽量

95032 -

監測

+關注

關注

2文章

3940瀏覽量

45439 -

毫米波

+關注

關注

21文章

1970瀏覽量

65838

原文標題:毫米波雷達技術有望成駕駛疲勞監測新方法

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

大聯大友尚集團推出基于NXP和onsemi產品的汽車駕駛員監控系統方案

焊點壓力實時監測系統研究與應用進展

AI賦能駕駛安全:Synaptics SL1680疲勞駕駛檢測方案

端到端自動駕駛技術研究與分析

嵌入式超火的方向有哪些?

海康汽車&森思泰克推出全新一代DMS一體機解決方案

智能駕駛的未來發展方向

智能駕駛對交通安全的影響

高壓放大器在壓電智能傳感技術的鋼結構監測研究中的應用

監測疲勞駕駛成為一個熱門研究方向

監測疲勞駕駛成為一個熱門研究方向

評論