《自然·能源》雜志近日發布,一組國際聯合團隊報告成功制造了鈣鈦礦/硅雙層單片電池。

新系統使太陽能電池效率再創新高

2021年1月1日,比亞迪公開“光波轉換材料及其制備方法和太陽能電池”專利,能夠使得太陽能電池利用更寬波長范圍的光,從提高光利用率上提高了太陽能電池的光電轉換效率。

專利申請中表示,目前的硅基太陽能電池光伏組件,光電轉換率仍然有待改善。其中鈣鈦礦基太陽能電池僅僅能夠控制鈣鈦礦吸收層晶體的生長,并無法控制后期鈣鈦礦晶體是否發生團聚,且控制過程操作復雜。硅基太陽能電池光伏組件中使用的常規玻璃,透光率都是在400~1000納米之間這個可見光有限的光譜范圍,從光轉換根源上已削減了光利用率。

這項發明能夠利用量子效應將400nm以下波長的紫外光轉換成波長介于400~1000納米之間可見光波,從而提高太陽能電池的光利用率。根據實驗結果,相比硅基太陽能電池,采用這種光波轉換材料的電池能夠利用紫外光。

但就在近日,一組國際聯合團隊報告成功制造了鈣鈦礦/硅雙層單片電池。在室外條件下,雙面串聯太陽能電池實現超出任何商用硅太陽能電池板的效率。這也是首次通過實驗清晰證明了雙面串聯裝置效能優越的證據。

鈣鈦礦太陽能電池,是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導體作為吸光材料的第三代太陽能電池。此次研究團隊分析了在各種真實光照和反照率條件下,想要獲得最佳電流匹配所需的鈣鈦礦帶隙。

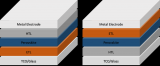

研究中新的雙面串聯太陽能電池,其主體由硅層和鈣鈦礦層構成,同時還結合了許多其他化合物。最終,他們采用了較窄的鈣鈦礦帶隙,具有透明背電極的器件結構依賴于反照率來增強底部電池中的電流產生,增強了鈣鈦礦頂部電池中的電流產生。

該團隊進而首次報告了在單面AM1.5G陽光的照射下,經認證的功率轉換效率大于25%的雙面串聯配置,在戶外實驗場下,發電密度高達26mWcm-2的結果。對暴露在不同反照率下的性能進行比較后,研究團隊得出了雙面單片鈣鈦礦/硅串列太陽能電池利用環境中的漫反射光反照率,其性能優于單面鈣鈦礦/硅串列太陽能電池的結論。

此次研究涉及14種材料,其中每一種材料都必須進行所謂“完美優化”。串聯裝置的復雜性,正是這次最主要的挑戰。

這次研究證明,使用雙面串聯配置,已超過目前公認的串聯配置的性能極限。這種雙面串聯組合的新系統,不但可以搜集到更多的能量,還可以捕獲許多原本被浪費掉的、從地面反射和散射的光,前所未有地增加串聯太陽能電池的效能。

責任編輯:haq

-

太陽能

+關注

關注

37文章

3512瀏覽量

115682 -

電池

+關注

關注

84文章

11007瀏覽量

134190

發布評論請先 登錄

突破25%效率壁壘:鈣鈦礦太陽能電池中光伏參數的多維度協同優化

JCMsuite應用:太陽能電池的抗反射惠更斯超表面模擬

鎵在太陽能電池中的應用分析

提升8%效率,鈣鈦礦太陽能電池的新型封裝技術

邁向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC太陽能電池中的應用

2024年國內磷酸鐵鋰電池裝機占比再創新高,超過74%

太陽能電池板是半導體還是超導體

抗反射涂層對太陽能電池性能的影響

摻雜分布對太陽能電池薄膜方阻和接觸電阻的影響

聯合電子新能源產品交付量再創新高

利用太陽光模擬器進行鈣鈦礦太陽能電池的I-V測試

美能新品發布|美能32通道太陽能電池MPPT系統解析

新系統使太陽能電池效率再創新高

新系統使太陽能電池效率再創新高

評論