此前,硅星人曾報道了美國自動駕駛行業(yè)的大退潮趨勢,而就在昨天,另外一家明星公司圖森未來也發(fā)生了董事會突然宣布罷免公司 CEO 的離奇決定。

這讓人不禁提出一個問題:自動駕駛行業(yè),還會好嗎?

事實上,可能真正遭遇到生存挑戰(zhàn)的是瞄準(zhǔn)全自動駕駛技術(shù)(L4及以上)的公司。有多項成熟業(yè)務(wù)的老大哥Mobileye雖然估值大砍,但還是得以成功上市,

而另一家全自動駕駛行業(yè)巨頭,則幾乎在同時宣布了關(guān)門的消息:

Argo AI,一個身后站著福特與大眾兩大巨頭、至今已經(jīng)拿到了36億美元融資的自動駕駛領(lǐng)域佼佼者,在行業(yè)退潮中率先倒下。不僅只是裁員或縮小規(guī)模,而是直接宣布關(guān)門大吉。

估值曾超70億美元、離上市一步之遙,最終以巨虧收場

上周福特發(fā)布了三季度財報,雖然393.92億美元的季度營收遠超過了華爾街的預(yù)期,但歸屬股東的凈利潤卻出現(xiàn)8.27億美元的凈虧損。而這個凈虧損則主要來自于對Argo AI的投資失利,數(shù)值高達27億美元。在財報會上,福特正式宣布Argo AI將停止運營,全球2000多名員工也將全體解散。

Argo AI成立于2016年,總部位于匹茲堡,由谷歌自動駕駛汽車硬件負責(zé)人Bryan Salesky和Uber自動駕駛項目工程負責(zé)人Peter Ranger共同創(chuàng)立,主要業(yè)務(wù)是開發(fā)測試自動駕駛技術(shù)并進行商業(yè)化。

2016年前后正是美國自動駕駛企業(yè)爆發(fā)的初期,當(dāng)年3月通用汽車斥資約10億美元收購了自動駕駛技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)Cruise,接著年底Wyamo宣布從谷歌分拆單獨運營,估值一路沖破了千億大關(guān),傳統(tǒng)車企間以及整個科技屆的自動駕駛之爭陡然上升。

因此,當(dāng)擁有著谷歌和Uber自動駕駛核心技術(shù)的Argo AI誕生之后,福特汽車便迫不及待地出手了。2017年初,福特宣布向剛成立三個月的Argo AI投資10億美元,當(dāng)時Argo AI僅擁有不到12名員工。

福特2017年2月宣布投資Argo AI現(xiàn)場,左一為Peter Range,左二為rBryan Salesky,圖片來自福特官方

當(dāng)時的福特在自動駕駛領(lǐng)域雄心勃勃,希望能通過Argo AI來快速切入自動駕駛賽道,在行業(yè)競爭中占據(jù)先機。投資Argo AI之后,福特就表示計劃從2021年開始銷售商用全自動駕駛汽車,在2022年推出機器人出租車和無人駕駛物流車。

此外,福特似乎對Argo AI的未來商業(yè)化有更大的野心,它并沒有直接收購Argo AI,而是選擇成為它的客戶和投資者。雖然當(dāng)時Argo AI的主要任務(wù)是開發(fā)一個“虛擬駕駛系統(tǒng)”,旨在將其率先整合到福特的新的自動駕駛汽車中,但福特還希望日后將這個系統(tǒng)服務(wù)于除了福特自身汽車生態(tài)之外的其他客戶。

福特對Argo AI曾非常重視,除了10億美元真金白銀的投入之外,還為Argo AI建立了一支測試車隊和提供了車廠。2019年,大眾也高調(diào)入局押注Argo AI,注資26億美元,與福特共同控股Argo AI,將合作領(lǐng)域擴展至電動汽車領(lǐng)域和自動駕駛領(lǐng)域。

在大眾注資的26億美元中,10億美元是現(xiàn)金投入,16億美元則是將大眾旗下的自動駕駛技術(shù)公司Autonomous IntelligentDriving(AID)并入Argo AI。

這筆投資在當(dāng)時被認(rèn)為傳統(tǒng)造車行業(yè)內(nèi)聯(lián)合攤薄自動駕駛技術(shù)開發(fā)成本、贏得市場先機的創(chuàng)舉。福特和大眾的鼎力支持讓Argo AI一躍從小透明變成了自動駕駛創(chuàng)業(yè)場上的明星,直接將Argo AI的市值推向了70億美元,Argo AI也一度迅速躋身一流自動駕駛公司之列,公司規(guī)模在全球快速擴張擁有了2000多名員工。

圖片來自于推特

去年4月,Argo AI的聯(lián)合創(chuàng)始人Bryan Salesky曾在內(nèi)部會議上告訴員工,隨著自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化越來越近,公司正在尋求增加融資,并考慮最早于2021年內(nèi)上市。此后,Lyft曾作為對Argo AI進行了一輪未披露金額的投資,拿到了2.5%的Argo AI股份。

當(dāng)時看起來,Argo AI 的發(fā)展還順風(fēng)順?biāo)2坏谌A盛頓、邁阿密和奧斯汀等城市測試全自動駕駛汽車,在各個城市策劃與Lyft自動出租車業(yè)務(wù)的合作,它還與沃爾瑪合作部署無人駕駛送貨服務(wù)等。

但今年以來,隨著市場環(huán)境回歸冷靜,沒有盈利、瘋狂燒錢的Argo AI就變得岌岌可危。今年7月,Argo AI就曾表示因為業(yè)務(wù)計劃調(diào)整而裁員150人,約占公司總?cè)藬?shù)的15%以上。

此次,Argo AI宣布直接關(guān)門不僅意味著大眾和福特過去幾年幾十億美金的投入全都打了水漂,公司的2000多名員工除了小部分員工被福特和大眾招用之外,其他也都將就地解散。

L4之路太漫長,福特、大眾都燒不動了

Argo AI關(guān)門背后最主要的原因就是持續(xù)大規(guī)模的燒錢和商業(yè)化落地困難。福特在本次的三季報中就表示, Argo AI 近期一直無法吸引到新的投資者。也就是說,如果Argo AI還要繼續(xù)運行下去的話,福特和大眾就還得自己掏錢。

但面對當(dāng)前的市場環(huán)境和L4級自動駕駛的技術(shù)進展,兩大汽車巨頭最終還是選擇了止損離場。

在此次財報會上,福特汽車CEO Jim Farley還基本表明了福特目前對于自動駕駛商業(yè)化的幾個觀點和商用的態(tài)度:首先,福特認(rèn)為L4級別的自動駕駛商業(yè)化還有很長的路要走。Jim Farley表示雖然福特對L4級別ADAS的未來持樂觀態(tài)度,但無人駕駛汽車大規(guī)模商業(yè)化落地還將耗資數(shù)十億美元,并至少需要5年多時間。未來即使是福特需要L4級技術(shù)也可以通過購買等其他方式獲得,并不一定要自己研發(fā)這項技術(shù)。

甚至福特內(nèi)部負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)的高管直言,開發(fā)無人駕駛汽車并大規(guī)模商業(yè)化目前“比把人送上月球還難。”因此福特也還做出了一項戰(zhàn)略決定,在接下來將資源轉(zhuǎn)向開發(fā)L2+、L3級技術(shù)駕駛員輔助系統(tǒng),暫時放棄可直接應(yīng)用于無人出租車的自動駕駛汽車技術(shù)。

Farley表示,福特當(dāng)前最重要的任務(wù)是開發(fā)出出色、差異化且更安全的L2+、L3級輔助駕駛系統(tǒng),用其來擴展當(dāng)前提升營收和利潤的可能性,電動化轉(zhuǎn)型的優(yōu)先級將明顯高于自動駕駛。

除了福特之外,另一“金主”大眾也宣布了放棄Argo AI。大眾汽車公司在周三表示,他們也將不再投資Argo AI,轉(zhuǎn)而探索建立新的自動駕駛合作關(guān)系,但跟福特不同,大眾還沒有完全放棄自主投資開發(fā)自動駕駛系統(tǒng)領(lǐng)域。目前,大眾在自動駕駛領(lǐng)域的主要合作伙伴包括博世、高通,前者合作方向是輔助自動駕駛、L3級自動駕駛,后者則是L4級自動駕駛。此外在中國市場,大眾在本月也剛剛宣布將與地平線機器人成立一家合資企業(yè),以開發(fā)自動駕駛輔助系統(tǒng)和自動駕駛解決方案。

目前大眾的特電動面包車的ID.Buzz正處于試驗階段,此外大眾和博世軟件部門合作的首批成果也計劃于2023年推出。

難以邁過的L4大山,誰將是下一張多米諾骨牌?

Argo AI 的 停止運營只是目前自動駕駛行業(yè)困境另一個縮影,特別是那些曾雄心壯志要實現(xiàn)L4級及以上的自動駕駛的公司,如今都面臨著同樣的商業(yè)化困境。

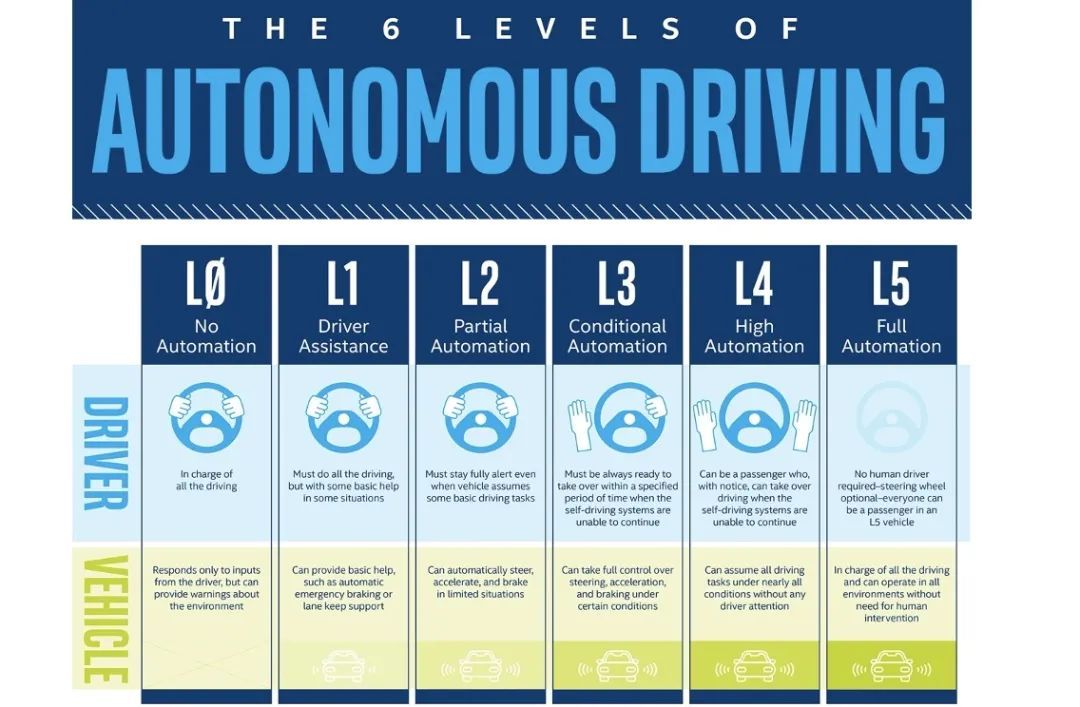

美國汽車工程師協(xié)會(SAE)根據(jù)系統(tǒng)對于車輛操控任務(wù)的把控程度將自動駕駛技術(shù)分為了L0-L5五級,一般系統(tǒng)L1-3級的駕駛系統(tǒng)主要是起輔助功能,而L4級的系統(tǒng)功能已經(jīng)可以將車輛駕駛將全部交給系統(tǒng),也就是說不用人為去控制了,L5級則是一個理想化的純智能操作的狀態(tài)。

理論上說,當(dāng)實現(xiàn)了L4級之后自動駕駛就能走向大規(guī)模商業(yè)化,當(dāng)前存在的一個問題是,L4級之下還沒有一個細分的標(biāo)準(zhǔn),光照條件、道路復(fù)雜度這些因素會導(dǎo)致測試結(jié)果差異很大。因此雖然當(dāng)前很多車廠和技術(shù)提供商都已表示自己實現(xiàn)了L4級的自動駕駛,大家口中的L4級實際上是參差不齊的,很多并沒有達到可以商業(yè)化的程度。

圖片來自英特爾

當(dāng)前,國內(nèi)外自動駕駛廠商主要有兩種市場化的路線。第一種是 “漸進演化”路線,即在傳統(tǒng)的汽車上逐漸增加自動駕駛的輔助功能,并通過已售出的汽車來搜集大量真實世界里的數(shù)據(jù),最終幫助過渡到完全自動駕駛的階段,比如特斯拉、蔚來等。

另外一種則是走“一步到位”路線,即在攻克能夠規(guī)模化應(yīng)用的自動駕駛技術(shù)之后,再生產(chǎn)真正不需要司機、沒有腳踏板的“全新”自動駕駛汽車,比如Waymo、Cruise、Argo AI等。

目前來看,追求一步到位的這些公司都正在面臨著不小的挑戰(zhàn)。除了此次Argo AI關(guān)門之外,作為行業(yè)領(lǐng)軍者的Waymo,其估值已經(jīng)從最高1750億美元目前下跌到了300億美元。雖然Waymo已經(jīng)在20多個城市開啟了測試,也于近期推出了無人出租車的商用,但相比于谷歌長達10余年的巨額投入只能算是杯水車薪。

此外,通用押注的Cruise也進展緩慢,目前也仍停留在測試階段。今年3月份,血虧的軟銀也不得不退出了對Cruise的投資止損。

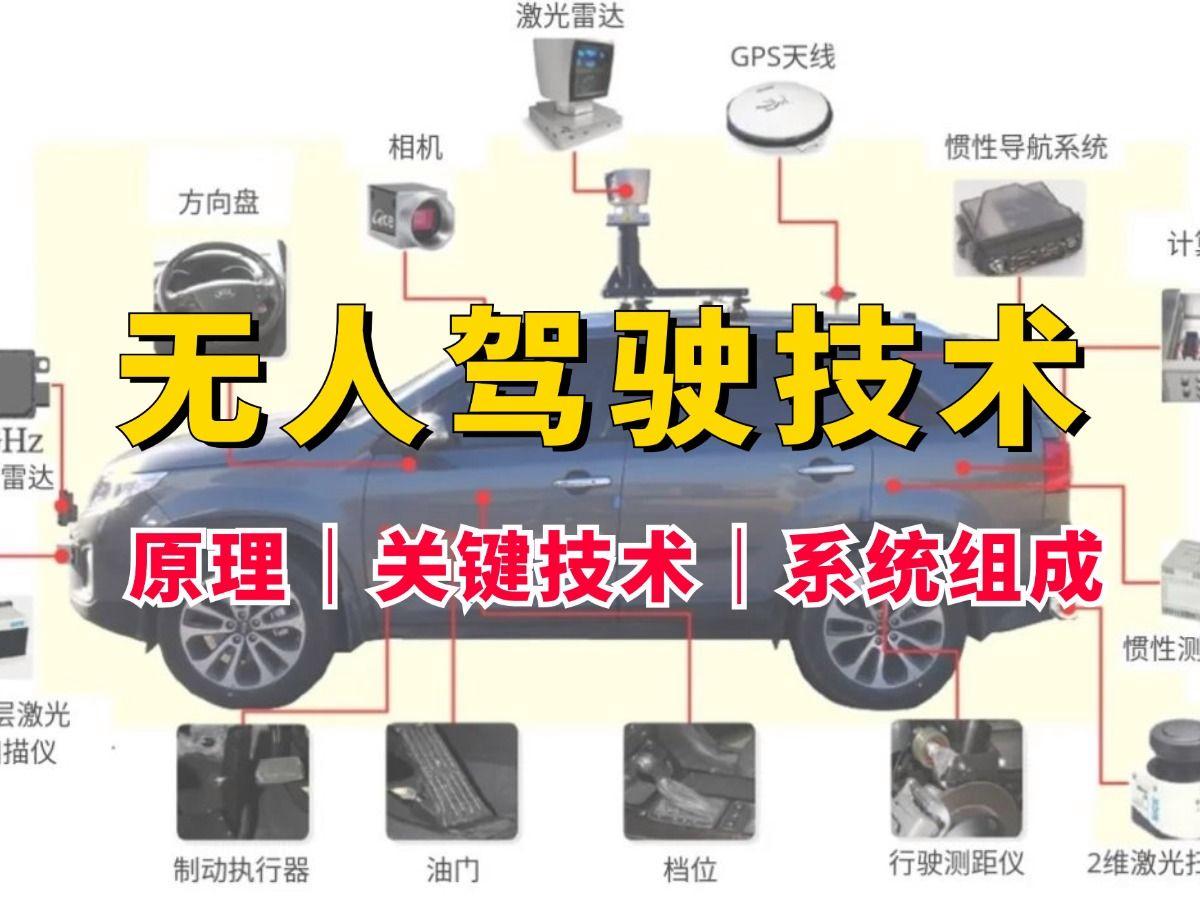

現(xiàn)實的情況是,真正實現(xiàn)L4的道路還有很長。除了計算平臺、芯片、激光雷達等軟硬件要達到相當(dāng)?shù)募夹g(shù)水平之外,無人駕駛的監(jiān)管落地也需要很長的博弈磨合。在此期間如果項目不能產(chǎn)生任何收益,那巨額的成本可能只有像谷歌這樣有錢任性的大金主才負擔(dān)得起。

此次Argo AI的倒下無疑是對Waymo、Cruise這些有著L4甚至L5夢想的車企敲響了警鐘,畢竟當(dāng)前,首先要讓企業(yè)活下去,才有希望看到大規(guī)模自動駕駛到來的那一天。

-

無人駕駛

+關(guān)注

關(guān)注

99文章

4177瀏覽量

123630

發(fā)布評論請先 登錄

低空物流:無人機開啟未來配送新篇章

智行者科技無人駕駛小巴落地海南

無人駕駛技術(shù)未來在哪里?低速才是突破口

內(nèi)蒙古首個超百臺增程式無人駕駛礦卡項目落地

易控智駕無人駕駛技術(shù)再次取得新突破

無人駕駛解決方案包含哪些方面?感知、決策與控制

易控智駕發(fā)布礦山無人駕駛應(yīng)用落地成果

DeepSeek眼中的礦山無人駕駛

小馬智行第六代無人駕駛Robotaxi亮相香港國際機場

UWB模塊如何助力無人駕駛技術(shù)

特斯拉推出無人駕駛Model Y

億航智能無人駕駛載人航空器運營合格證申請獲受理

5G賦能車聯(lián)網(wǎng),無人駕駛引領(lǐng)未來出行

無人駕駛走向“無人生還”:又一家明星公司燒光36億關(guān)門

無人駕駛走向“無人生還”:又一家明星公司燒光36億關(guān)門

評論