血流感染(BSI)是一種由病原微生物侵入血流引起的傳染病。在某些情況下,血流感染可發展為膿毒癥,這是可能導致患者被重癥監護室(ICU)收治的危重疾病之一。根據美國一項長達6年的回顧性研究結果顯示,住院患者的血流感染發病率為5.9%,其中,發病患者的死亡率為15.6%。發病率和死亡率高的主要原因是臨床醫生無法在患者發病早期給予有效的抗生素治療。因此,快速準確的抗微生物藥物處方對于降低血流感染患者的死亡率至關重要。然而,用于血流感染診斷的傳統抗微生物藥敏試驗(AST)既耗時又繁瑣,導致臨床醫生傾向于依據自身的經驗來開處方。近年來,微流控技術因為具有快速、高通量以及小型化的優點被廣泛應用于微生物分析。目前,已經涌現出多種用于快速抗微生物藥敏試驗和最低抑菌濃度(MIC)測定的微流控平臺。

據麥姆斯咨詢報道,為了滿足對快速診斷工具的需求,來自山東大學、中國科學院(CAS)青島生物能源與過程研究所(QIBEBT)和青島大學附屬醫院的研究人員開發了一種集成式微流控芯片(BSI-AST芯片),用于從陽性血培物(PBCs)中提取微生物并進行快速抗微生物藥敏試驗。使用該微流控芯片,在3.5小時以內即可完成從微生物提取到獲得抗微生物藥敏試驗結果的整個過程,因此有望成為管理血流感染的強大新工具。相關研究成果以“Integrated Microfluidic Chip for Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing Directly from Positive Blood Cultures”為題發表在Analytical Chemistry期刊上。

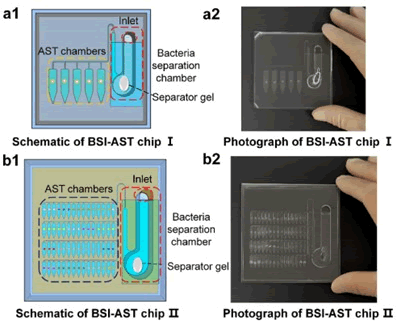

圖1 BSI-AST芯片的設計與制作示意圖

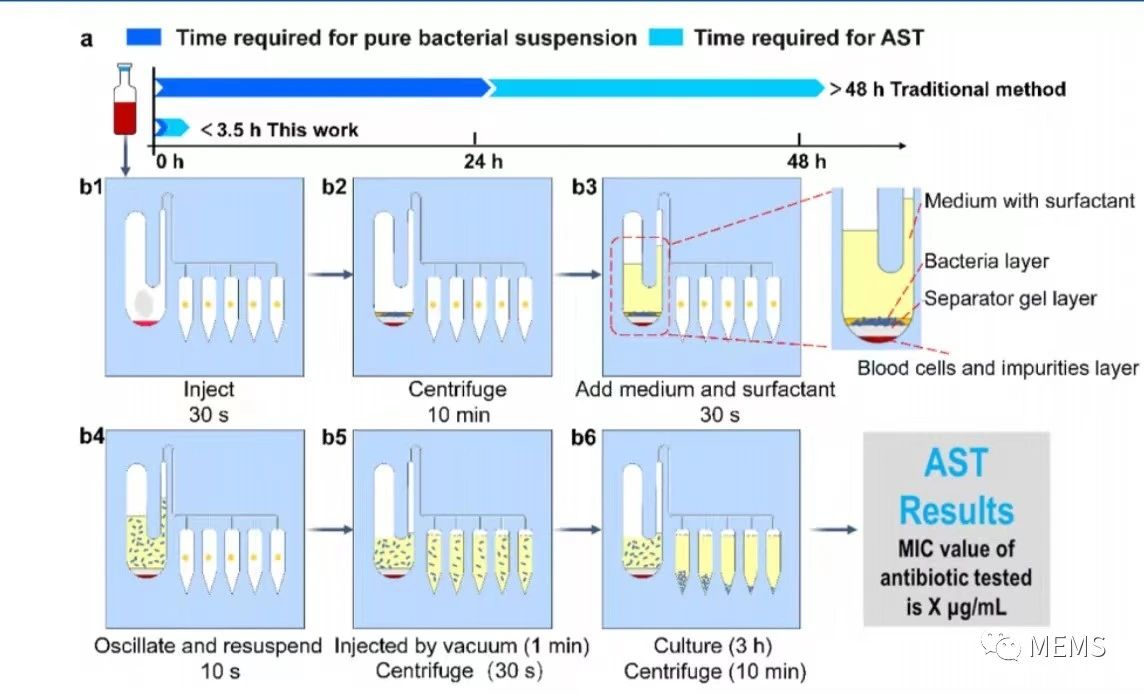

圖2 從陽性血培物中快速分離微生物以及抗微生物藥敏試驗的工作流程

“目前,在陽性血培養流程開始后,利用傳統的抗微生物藥敏試驗方法至少需要兩天時間才能獲得診斷結果。這種診斷方法的延遲性往往會迫使臨床醫生選擇依據自身的經驗進行抗生素給藥,而這一行為不僅具有使患者病情惡化的風險,還有可能會促進抗生素耐藥性的出現。”該研究的合著者、中國科學院青島生物能源與過程研究所單細胞中心MA Bo教授說,“因此,迫切需要能夠提供準確及時的診斷和藥物敏感性試驗的新技術。”

在一項概念驗證研究中,研究人員利用BSI-AST芯片以及18種抗生素直接對含有大腸桿菌的人工陽性血培物進行抗微生物藥敏試驗,試驗結果在3.5小時內即可獲得,從而證明了所開發的BSI-AST芯片的有效性。

此外,在臨床陽性血培物的診斷應用中,這種集成式微流控芯片的診斷結果與臨床標準方法的絕對一致性為93.3%。因此,該微流控芯片的抗微生物藥敏試驗結果可靠、快速,在臨床診斷中具有巨大的潛力。

該研究的第一作者、山東大學博士生ZHU Meijia表示:“在以前的研究中,微流控裝置主要用于純化和濃縮來自傳代培養或成分簡單的尿液樣本的活性微生物。由于缺乏片上復雜樣品制備的工藝,這些微流控裝置的實際應用面臨著重大挑戰。”

來自中國科學院青島生物能源與過程研究所單細胞中心的助理研究員和合著者XU Teng表示,BSI-AST芯片是一個“重大進步”,因為其可以直接對陽性血培物進行抗微生物藥敏試驗,而不需要對微生物進行傳代培養。

此外,研究人員首次在微流控芯片中引入分離凝膠,實現了陽性血培物中微生物的快速提取和富集。離心微流控富集技術也是該工藝的核心。此外,利用通過抗生素干燥和陣列并行化實現的多路分析能力,該微流控芯片能夠支持臨床醫生對血流感染患者的抗生素治療進行優化。

圖3 利用分離凝膠從陽性血培物中分離微生物的原理

中國科學院青島生物能源與過程研究所單細胞中心負責人XU Jian教授表示,BSI-AST芯片可以與該團隊發明的臨床抗微生物藥敏檢測拉曼儀(CAST-R)結合使用,從而為樣品預處理提供快速方便的解決方案。

該研究的通訊作者、山東大學教授CHENG Yongqiang說:“基于血培物的快速抗微生物藥敏試驗對臨床敗血癥患者具有重要意義,并有可能挽救其生命。”接著,CHENG Yongqiang教授進一步指出了這項技術在“抗擊微生物抗藥性對人類的嚴重威脅”方面發揮的價值。

審核編輯:黃飛

-

微流控芯片

+關注

關注

13文章

302瀏覽量

19260

原文標題:用于抗血流感染的藥物敏感性試驗的微流控芯片

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

兩種感應電機磁鏈觀測器的參數敏感性研究

繼電器直流感性負載實驗要怎么做

玻璃微流控芯片的特點

使用Phase Lab2024A計算合金抗裂敏感性

常用的微流控芯片類型

使用原代腫瘤細胞進行藥物篩選的數字微流控系統

高通量生物分析技術之微流控芯片

溫度敏感性藥品不同儲運容器的溫度監測方法

用于抗血流感染的藥物敏感性試驗的微流控芯片

用于抗血流感染的藥物敏感性試驗的微流控芯片

評論