“本著保留機械按鍵的理念,符合人的操作直覺,保留了一鍵啟動、空調(diào)溫度……等機械按鍵。”

即便只是放在個把月之前,恐怕也沒幾個人能想象這話從小米口中說出。

可別誤會這就是強行解釋的屎上雕花,畢竟小米SU7目前來看仍缺少驚喜的車內(nèi)交互設計中,已展示出來的最富新意的,竟還正是這個中控屏下方磁吸拓展的“諾基亞”。

不是“沒啥可說的只好拿實體鍵說事兒”,而是“確實有意選擇了保留實體按鍵(以至于還專門搞了個新結(jié)構;無論結(jié)果你滿不滿意or是否認為路走歪了)”。

自打當年特斯拉的超大屏幕先聲奪人,車圈似乎是追隨著手機行業(yè),向100%全面觸屏化一路邁進頭也不回。什么“大連屏”都已是老黃歷了,最新潮流是連換擋都恨不得搬上屏。

別說那些“門口野蠻人”的手機巨頭,哪怕是傳統(tǒng)車企也早已紛紛就坡下驢,近乎徹底地舍棄了物理按鍵。偏偏,常理講最該無條件擁抱觸屏的小米,這次卻逆天“返祖”,甚至還引以為豪。

濃眉大眼的全觸屏時代獲益者它叛變革命啦!

意外,但細想又不乏合理之處:很多人以為應該離觸屏更近的手機廠商,其實可能比你們一整個汽車圈,都更加理解實體按鍵的價值與依賴觸屏的局限。

世界是單向的嗎?

實際上,雖然小米汽車是目前為止最重量級、最具反差性的一例,卻并不是這波“實體按鍵返祖”現(xiàn)象的第一槍。

早在22年10月本胡就寫過一篇《實體按鍵,該復辟了?》,彼時是坦克300年度改款,升級之一正是“全系新增空調(diào)實體按鍵”。今天恐怕沒幾個人記得,但這應是國內(nèi)主流車型中第一例逆風而動,重新把實體按鍵找了回來。

先切出邏輯線,容本胡這只瞎貓嘚瑟一下:

說回正題。大眾正在將新一代車型方向盤上的觸摸按鍵改回實體鍵,因為用戶們抱怨方向盤觸摸鍵很容易誤觸。大眾內(nèi)飾設計師Darius Watola不久前再次表示,要回歸實體按鍵。

也是在去年,現(xiàn)代汽車設計主管Sang Yup Lee表態(tài)并承諾,至少在全自動駕駛汽車出現(xiàn)之前,實體按鍵依然是必須的,“這個決定是一個安全問題……與安全相關的按鈕必須是實體按鍵”。

如果你覺得這些只是“傳統(tǒng)勢力”的冥頑不靈,就在最近,極氪推出了一個名叫“Start靈動貼”的小玩意兒,本質(zhì)上它就是一個可以隨處貼附、藍牙連接的自定義實體按鍵。

更早之前的例子,小鵬P7最初版本的方向盤上有兩套五維觸控鍵,但和大眾情況類似,也是因容易誤觸導致用戶反饋不佳,2022年借著中期改款的機會,新款P7方向盤改為了滾輪+實體金屬按鍵。

實體按鍵重新成為車內(nèi)交互體系中“不可分割的一部分”,為了所謂科技感而徹底將實體按鍵阻隔在外才是真正地“走了一段歪路”,這個趨勢已經(jīng)越來越明朗。

需要說明的是,這并不是一個“觸屏vs實體鍵”的AB矛盾,而是一個“單一vs多樣”的問題——哪怕口頭上最痛恨觸屏操作的老頑固,也沒有哪一個人是想要回到90年代的按鍵叢林。

就像前面鏈接中所說,這是“純屬虛構的你死我活”。

當人們說“想要實體鍵”的時候,意思并不是新車的全部功能都要有一個個按鍵旋鈕對應,而只是希望某些關鍵的、必要的功能可以被“拎出來”,賦予實體按鍵專門控制。

實際上就是極氪靈動貼、小米實體按鍵(可自定義功能)的思路。

觸屏無法包打全場,手機廠比誰都清楚

實體按鍵更快捷,更安全,更利于駕車時的盲操作,乃至更符合人們的直覺與情懷,這些都是非常好理解好接受的。但是究竟為什么,手機上奉為圭臬的全觸屏交互,到了汽車就無法完全效仿?

原因其實也簡單,回歸問題的本質(zhì),為什么手機會走向全面觸屏?因為手機天然有人手尺寸和口袋尺寸兩大限制,其物理規(guī)格/正面面積是有上限的。

隨著對顯示面積需求的增加,要繼續(xù)增大顯示面積就只能提高屏占比,觸摸屏的出現(xiàn)讓屏幕可以一定程度上兼任輸入工具,“實體鍵打字更舒服vs顯示面積大得多且至少也能打字”,如何選擇自明。

但車內(nèi)空間完全不同。汽車座艙的空間布置,遠遠沒有到需要二選一的緊張地步。車機交互所需要的顯示面積,遠沒有到“滿眼都是屏”才行。

哪怕是再激進離譜的概念設計,也從來不需要整個車內(nèi)360度無死角都是屏幕顯示。現(xiàn)實中,車內(nèi)屏幕面積所受到的限制,也根本不來自小小的按鍵,不存在“為了屏幕更大1英寸導致無法布置一排實體按鍵”。

厘清了這一點,就該明白“觸屏vs按鍵”之爭的荒誕——咱明明有的是空間二者兼得啊,難不成中控屏也需要揣兜里帶走?

甚至,如果你把手中的觸屏手機端詳一番,也許會不失驚訝地發(fā)現(xiàn):在智能手機經(jīng)歷了十幾年的迭代發(fā)展、全面屏革命之后,它的身上也仍然還存留著三個實體按鍵雷打不動(iPhone的話還多一個)。

前文提到的鏈接中,我們就說過MacBook Pro上失敗的Touch Bar,說到過華為Mate30 Pro的觸屏虛擬音量條。很多宣揚“車機如手機”的論調(diào)恰恰忽略了,即便是消費數(shù)碼領域,貿(mào)然干掉實體按鍵的嘗試也多以失敗告終。

明年iPhone 16可能的升級點之一是以邊框壓感鍵取代實體音量鍵,即便是觸屏化的祖師爺,要干掉最后幾個實體按鍵,也要等到壓感+振動反饋都到位才敢動手,且大概率會保留類按鍵凸起以便觸覺定位。

所以本文開頭說,看似仿佛應加速車機觸屏化、手機化的手機廠商,實際上反倒可能比汽車行業(yè)更加清楚,觸屏交互存在的局限性,和實體按鍵的難以徹底割舍。

從過猶不及,到立體交互

語音控制常常被引以為“物理按鍵無用論”的重要依據(jù),但只需要繼續(xù)套用智能手機的存在形態(tài):為什么明明能用Siri控制音量、控制截屏、緊急報警、快捷指令、打開錢包,iPhone卻還是要保留那幾個實體按鍵呢?

如果“因為有語音所以不需要按鍵”,那么家家都有語音助手的今天,我們早就應該看到一批無鎖屏鍵、無音量鍵的智能手機了。

語音控制相對于實體按鍵的關系,是額外拓展和少量重疊,而從來就不是全面覆蓋。

放到車內(nèi)交互舉例子再容易不過了:你既不可能以按下按鍵的速度用語音命令音響靜音,也不可能悄無聲息不打擾旁人的用語音控制開關窗。尺有所短寸有所長,并不總能平行替換。

更重要的是,智能手機舍棄了實體鍵盤,得到的是大幅增加的顯示面積,進而帶來了移動互聯(lián)網(wǎng)時代的無限可能。而車內(nèi)交互舍棄掉實體按鍵,換來的又是什么呢?就只為一個并不存在客觀定義的“科技感”?

同時,實體按鍵的保留和存在,也并不影響或妨礙語音控制的引入。既不能全面覆蓋,又并非為了更高的追求而不得已,那么大量舍棄實體按鍵其實是對于用戶操作方式的純粹剝削(而并無利得)。

無論是觸屏操作,還是語音控制,都與原有的實體按鍵并無沖突之處。當然說的肯定不是上古時代大量實體按鍵為主的模式,至少保留少量實體按鍵是完全沒有難度的,也不妨礙新交互方式的應用。

步子大了扯到蛋,歷史總是驚人地相似。曾經(jīng)寶馬推出的iDrive試圖用一個十一維(八向推動+雙向旋轉(zhuǎn)+按壓)旋鈕和一個MENU按鍵,完成車機所有的功能操作。

但初期的iDrive很快得到了炫技有余、實用不足的評價,競品在效仿之余紛紛補足了其短板,而它自己也隨著一次次迭代增加快捷鍵,最終iDrive成了一個融合旋鈕、按鍵和觸摸板的綜合體。

車機交互近乎全面依賴觸屏操作,只是一段時間內(nèi)的過猶不及,它將人類的觸覺維度擱置,而把壓力全加到了人類的視覺感知維度。可偏偏在全自動駕駛到來之前,駕車者的視覺壓力并不會減小。

所以車機交互注定會走向立體化,無論是觸摸屏、實體按鍵旋鈕還是語音交互,獨吞用戶的日常操作都無法做到最優(yōu),而應該各自承擔各自最適合的那部分功能。

上帝給了人類雙手高密度的末梢神經(jīng),我們卻只用來在平面上滑來滑去,豈不可惜?

-

智能手機

+關注

關注

66文章

18615瀏覽量

183559 -

移動互聯(lián)網(wǎng)

關注

5文章

600瀏覽量

34631 -

小米汽車

+關注

關注

1文章

342瀏覽量

6327

原文標題:實體按鍵“大反攻”

文章出處:【微信號:autocarweekly,微信公眾號:autocarweekly】歡迎添加關注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

發(fā)布評論請先 登錄

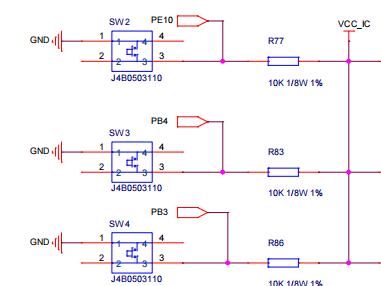

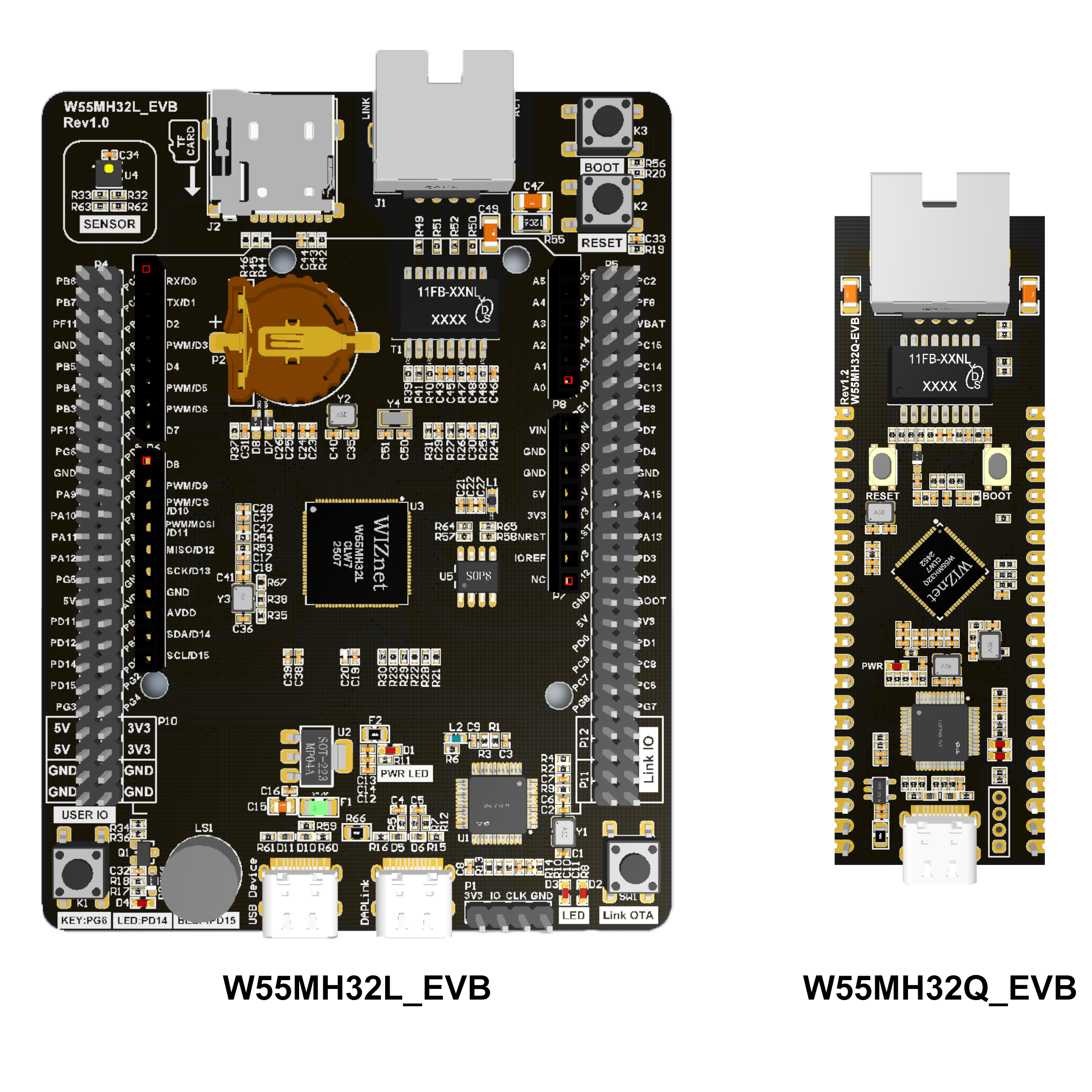

AS32X601驅(qū)動系列教程 GPIO_按鍵檢測詳解

第六章 GPIO輸入——按鍵檢測

SDRAM控制器設計之按鍵的處理

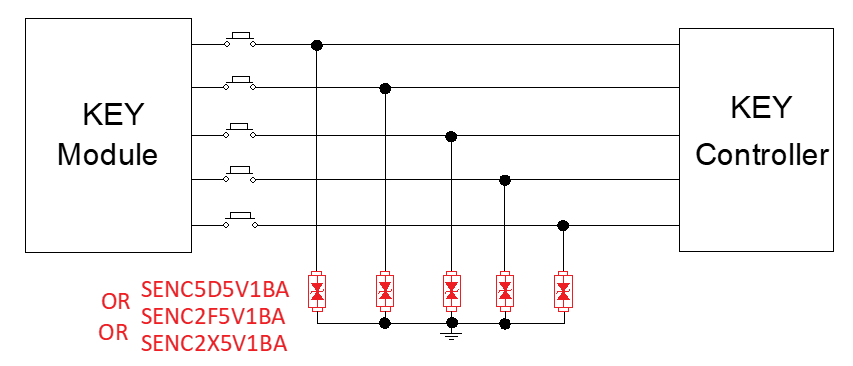

KEY按鍵靜電保護方案

遠心鏡頭應用手機按鍵檢測

基于狀態(tài)機和面向?qū)ο蟮乃枷朐O計按鍵檢測模塊

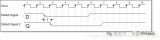

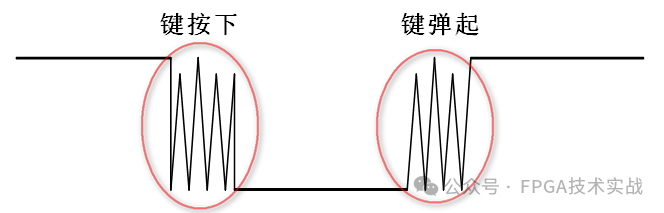

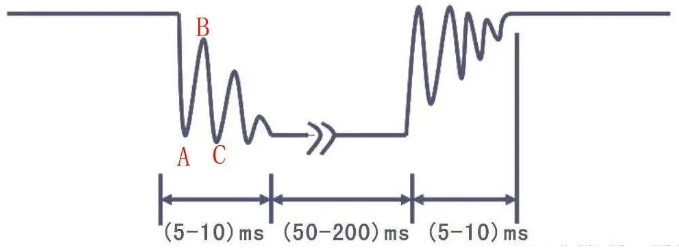

基于FPGA實現(xiàn)按鍵消抖處理

為什么按鍵消抖那么重要

如何在FPGA中實現(xiàn)按鍵消抖

EmbeddedButton,嵌入式按鍵處理框架

如何學習智能家居?8:Text文本實體使用方法

實體按鍵“大反攻”

實體按鍵“大反攻”

評論