?

傳感新品

【南通大學:研發雙功能可穿戴傳感器同時檢測汗液乳酸和溫度!】

用于無創、實時檢測汗液乳酸的可穿戴傳感器在醫療保健和運動生理反應領域具有深遠的意義。

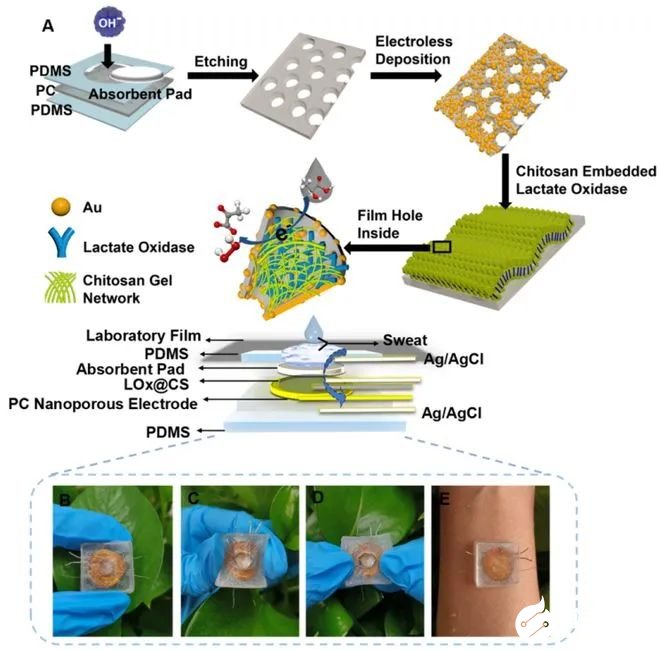

南通大學于春梅和吳增強 提出了一種可穿戴的電化學傳感器,該傳感器具有金納米電極陣列,通過將乳酸氧化酶(Lo x )封裝在殼聚糖(CS)水凝膠中,在納米多孔聚碳酸酯(PC)膜上制備,用于同時檢測體溫和汗液乳酸。所提出的傳感器具有13天的長期耐用性,在較寬的線性范圍(0.01-35 mM)和較低的檢測限(0.144 μM)內對汗液乳酸的檢測具有更好的選擇性。

研究要點

要點1. 作者提出了一種新的柔性傳感器,該傳感器具有金納米電極陣列,通過將乳酸氧化酶(Lo x )封裝在殼聚糖(CS)水凝膠中,在納米多孔聚碳酸酯(PC)膜上制備。柔性金納米多孔電極不僅增加了電極面積,而且提供了一個納米受限空間來加速LOx的催化反應,并控制LOx表面的底物濃度以減少底物抑制。汗液被吸收層吸收被引入具有包封LO x 的水凝膠層中,其中汗液的乳酸鹽被分解為過氧化氫和丙酮酸鹽。汗液中乳酸的濃度可以通過過氧化氫的電化學信號來確定。

要點2. 基于傳感器在不同溫度下對不同濃度乳酸鹽的響應電流,建立了多元線性回歸(MLR)模型,校正溫度對響應電流的影響。作者首先建立了溫度和汗液通過傳感器的跨膜電流之間的關系,該關系使用兩個Ag/AgCl電極進行測量。基于這種關系,可以通過傳感器的跨膜電流值來獲得相應的溫度。隨后,通過將體溫與汗液乳酸的反應電流相結合,能夠使用MLR模型獲得校正的汗液乳酸濃度。

要點3. 所提出的傳感器具有13天的長期耐用性,在較寬的線性范圍(0.01-35 mM)和較低的檢測限(0.144 μM)內對汗液乳酸的檢測具有更好的選擇性。該傳感器已經成功地使用依賴于溫度的跨膜電流和傳感器對汗液乳酸的響應電流同時感測汗液乳酸和溫度。傳感器和高性能液相色譜儀在乳酸鹽檢測方面沒有明顯差異。

研究圖文

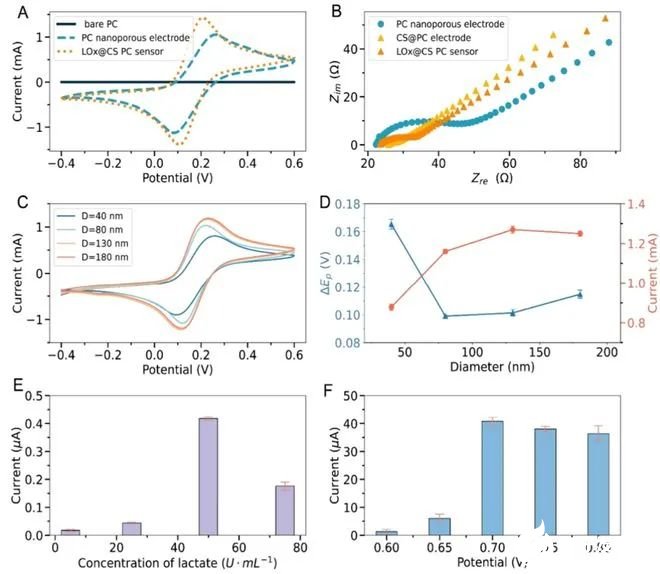

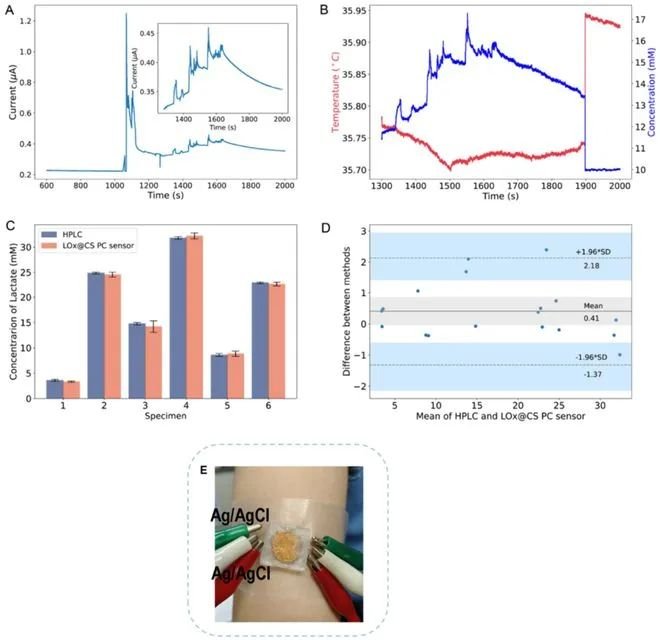

圖1. LO x @CS PC傳感器的電化學表征與乳酸測定最佳條件的探索。

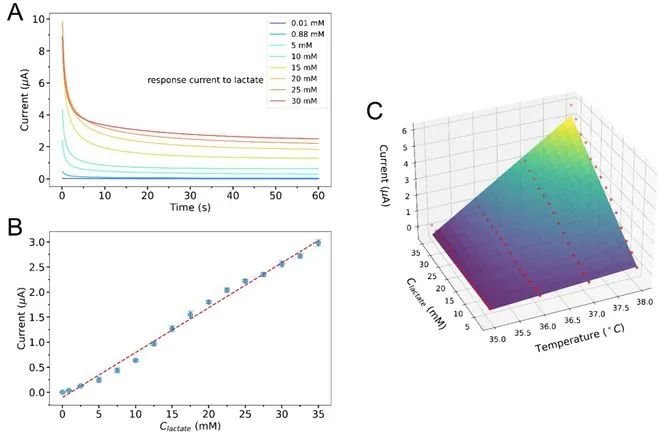

圖2. LO x @CS PC傳感器的性能。

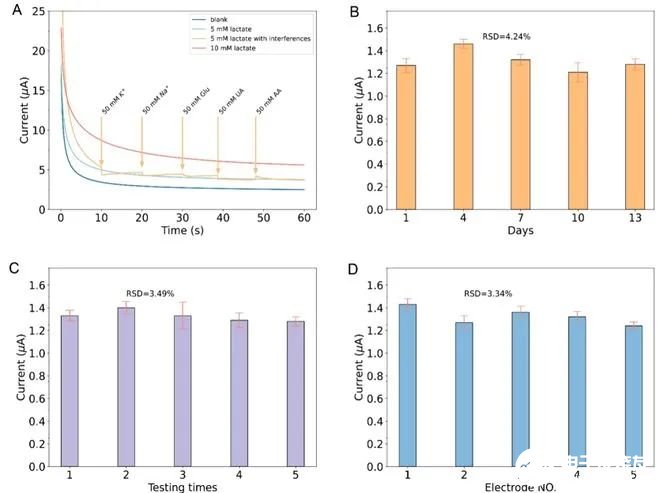

圖3.(A)LO x @CS PC傳感器對干擾的濃度是乳酸鹽的10倍的安培響應。(B)LO x @CS PC傳感器的電流響應隨時間的變化(底物濃度:17.5 mM乳酸)。(C)LO x @CS PC傳感器不同的測試時間對17.5 mM乳酸的響應。(D)5個LO x @CS PC傳感器對17.5 mM乳酸的響應。

圖4. LOx@CS PC傳感器的身體測試結果。

傳感動態

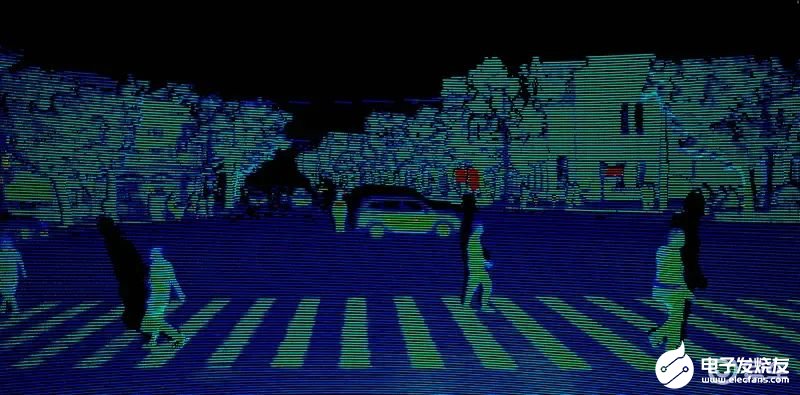

【長城汽車與禾賽科技達成戰略合作 共推多款激光雷達項目落地】

2月29日,禾賽科技宣布與長城汽車達成戰略合作會議,雙方就高性能激光雷達的量產合作達成了共識,在現有AT128激光雷達定點的基礎上進行技術合作升級。長城汽車旗下的多款全新乘用車型將搭載禾賽多款ADAS激光雷達,預計今年將陸續上市。此外,雙方還計劃基于禾賽新一代平臺下的超高性能激光雷達技術展開合作,共同探索智能駕駛的前瞻領域。

長城汽車總裁穆峰表示:“禾賽科技在全球激光雷達領域表現亮眼,其產品無論是在性能、穩定性還是可靠性方面,市場有目共睹。未來,期待與禾賽合力探索激光雷達的多場景應用,力爭打造國內首屈一指的智能駕駛系統,以滿足行車安全為核心,通過充分發揮雙方的優勢和資源深度協同,推進更多合作成果落地,創造更多用戶價值,最終攜手實現中國品牌‘走出去’的共同目標。”

禾賽科技CEO李一帆表示:“長城汽車深耕智能駕駛技術多年,依托森林生態體系,引領行業發展。禾賽非常榮幸能與長城汽車達成戰略合作,以對激光雷達硬件及感知技術的深刻理解、全球領先的產品實力以及豐富的量產經驗,為其智駕系統注入更高精度的感知能力,賦能智駕功能高速迭代,并在更多車型上落地。屆時,長城旗下更多高端、安全、智能的產品也將惠及全球的消費者。”

【新華網專題報道:高德紅外摘“芯”記】

能見度不到100米的濃霧天氣里,一架無人機騰空而起。通過機上紅外探測系統,公安交管部門能清晰“看到”高架橋上緩行的車流,并有針對性地作出決策。

在物理學中,凡是高于絕對零度的物質,都會依據溫度的不同對外輻射電磁波。利用這一特性,紅外探測技術成為突破人類視覺障礙探測物體的利器。高靈敏度、高可靠性、高分辨率的紅外探測核心器件更是各國角逐的焦點。

20多年來,武漢高德紅外股份有限公司(以下簡稱“高德紅外”)從零起步、不等不靠、勇往直前,成功研制出擁有完全自主知識產權的紅外探測器芯片。

十年磨一“芯”

位于武漢的中國光谷,新春開工正忙。高德紅外終端生產線上,身穿靜電服的工作人員正在調試一款觀瞄型熱成像夜視儀。透過生產線測試屏幕,只見影像正隨溫度變化,呈現出不同亮度和色塊。

“你看,臉部整體高亮,但戴眼鏡的地方就偏黑,這是因為散發的能量溫度不同。”高德紅外董事長黃立介紹,紅外探測器芯片可以把肉眼不可見的紅外線,轉化為光電信號和成像,幫助人們更好洞悉身邊環境。“這款夜視儀很受戶外愛好者青睞,很快將出口海外。”

作為紅外行業領軍企業,高德紅外年產各類紅外產品150多萬臺,銷往全球70多個國家和地區。在民用熱成像市場的占有率居中國第一、全球第二。這些放在十多年前,簡直是難以想象。

高德紅外成立之初主要用進口芯片組裝工業用紅外測溫儀。由于國外出口管制,長期以來,中國企業只能進口最低端的芯片,且數量少、價格高、交貨周期長。“賣給你的芯片連售后都沒有,你愛要不要。”黃立說,即便這樣,2008年高德紅外還是遭遇進口芯片斷供。

“芯片就是‘心臟’,沒有它,企業的命運就掌握在別人手里,隨時可能死亡。”黃立逐漸意識到,關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的。于是,高德紅外開啟了漫漫“追芯”路。

“從零起步,任何一個技術難點都會讓你‘卡殼’。”2009年入職高德紅外的中國科學院上海技術物理研究所博士周文洪說,氧化釩是制造紅外芯片的基本原料,它的配比及加工時的溫度、氣壓等直接關系芯片性能。沒有技術參考,科研人員只能“硬剛”,“耗時2年多、1000多次試驗,相關問題才得以攻克。”

缺技術,就翻遍資料文獻尋找蛛絲馬跡;缺設備,就借用外地專業院所機器開展樣品研發;缺材料,就托人東挪西借,有一點用一點;缺資金,就提高研發經費投入強度,將上市募資全部用于研發……

歷經9年多時間、投資近20億元、突破數百項技術難題和數千項工藝難關,高德紅外自主研發的高性能制冷單色百萬像素紅外探測器芯片于2017年成功面世,2018年實現量產。這一國產紅外芯片的問世,直接將同類型進口產品價格拉低50%以上。

攀登無止境

走進高德紅外產品展廳,幾十款大大小小、形狀各異的紅外探測器映入眼簾。它們有的只有指甲蓋大小,卻集成了傳感器等重要設備;有的被厚重金屬外殼包裹,可適應零下200攝氏度的極端工作環境;有的可裝載在其他設備上,能夠高靈敏度、全天候、全被動工作……

一款款紅外探測器,展示了高德紅外的技術實力,更彰顯著企業堅定自主創新、把科技命脈牢牢掌握在自己手中的決心。

黃立介紹,高德紅外在生產出單色百萬像素紅外探測器芯片時,少數國家已掌握雙色百萬像素紅外探測器芯片技術,我國在此方面與之差距明顯。

紅外芯片要實現從“單色”到“雙色”突破,并非易事。高德紅外芯片研發負責人劉斌介紹,紅外芯片要通過讀出電路,將光轉化成電子后,采集放大并以視頻格式輸出。這需要電路與芯片互聯互通。一個雙色芯片有130多萬個像素,每個像素都有一個焊點,要在蠶豆大小的芯片上制備如此密集的焊點并確保互聯互通異常困難。

劉斌說,焊接雙色紅外芯片的倒裝焊接機精度要求在1微米以下,而當時國內只有3微米左右倒裝焊接機,且無法進口高精度設備。高德紅外研發人員只好不停地試驗、總結、修改方案。最終,一舉攻克了讓130多萬個像素點連通率達99.99%以上的微組裝技術難題。

從單色百萬像素芯片到雙色百萬像素芯片,高德紅外瞄準國際領先技術的腳步從未停歇。目前,該企業已搭建起非制冷探測器、制冷型碲鎘汞及二類超晶格3條完全自主可控的批量生產線,具備多種型號探測器芯片的研制生產能力。公司核心器件技術水平已與西方國家第一梯隊持平,并成功實現核心器件全面國產化。

融合再跨越

2月22日15時02分,武漢東湖新技術開發區,一架無人機在空中巡查發現,雄楚大道高架往關山大道方向的匝道有車輛因道路結冰陷車,導致擁堵。公安交管部門隨即派出警力鏟冰除雪,15時20分,道路恢復暢通。

“這架無人機之所以如此精準,因為它有雙‘高清紅外眼睛’。”武漢市公安局東湖新技術開發區分局相關負責人介紹,借助實時回傳的高清紅外畫面,指揮中心能夠全天候掌握道路結冰、交通擁堵等路況信息,進行科學決策。

正是因為中國自主紅外芯片的突破,紅外熱成像技術才大范圍普及。目前高德紅外部分型號的紅外芯片成本已降到幾百元,隨著紅外核心芯片小型化、低成本、高可靠性、大批量生產的實現,紅外科技產品迎來飛入尋常百姓家的契機,也為千行百業的迭代更新帶來更大的想象空間。

自動駕駛集成紅外模塊,可穿透黑暗、雨霧精準發現行人,保證駕駛安全;智能空調集成紅外模塊,可根據人員數量、方位、姿態調節風向風速,既節能又精準;電力線路檢測整合紅外模塊,可更快發現溫度異常和隱患,提高檢測精度和效率……高德紅外的探測器已被廣泛應用于人體測溫、工業測溫、安防監控、消防救援、戶外運動、自動駕駛等領域。

當前,高德紅外正全面打造紅外“芯”平臺戰略,圍繞產業鏈部署創新鏈,圍繞創新鏈布局產業鏈。通過不同行業、企業間優勢互補、資源共享,推動紅外技術的規模化、多樣化、普及化和消費化,共同打造紅外生態圈。

“有人跟我說,紅外芯片研發是國家的事,民企沒必要折騰,但事實證明,掌握核心技術,實現自立自強,每個人都義不容辭。”黃立說,正是由于堅持不懈地推進自主創新,高德紅外才取得了今天的成績。

“沒有做不到的,只有想不到的。”在高德紅外園區中心花園里,鐫刻著這樣一句話,往來員工會不由自主地抬頭看看。“每一代人都有自己的機遇,我們不能辜負這個偉大的時代。”不少員工如是說。

【英飛凌官宣重組計劃】

當地時間2月28日,英飛凌在官網宣布,為實現有雄心的增長目標,英飛凌科技股份公司正進一步強化其銷售組織。

新聞稿指出,自3月1日起,英飛凌的銷售團隊將圍繞三個以客戶為中心的業務領域進行組織和重建:“汽車業務”、“工業與基礎設施業務”以及“消費、計算與通訊業務”。分銷商和電子制造服務管理(DEM)銷售組織將繼續負責分銷商和電子制造服務(EMS)領域。

英飛凌指出,新的組織結構將以客戶的應用需求為中心,進一步發揮該公司全面、多樣化產品組合的潛力。這些新的組織結構將在全球范圍內部署,同時優化區域布局。

英飛凌科技首席營銷官Andreas Urschitz表示:“受到創新速度和更快上市時間的影響,客戶的期望也隨之迅速演變。英飛凌通過簡化客戶接口,將相關產品和應用專業知識帶到客戶端,是幫助客戶取得成功的理想選擇。”

簡潔的重組方法將幫助客戶更便捷地獲取英飛凌的完整產品組合,并通過提供來自不同事業部的互補產品來滿足客戶的特定需求。此外,此次重組將減少英飛凌客戶的接口數量,有助于縮短英飛凌半導體和解決方案支持的研發項目的上市時間。

了解到,英飛凌在本月早些時候下調了對于2024年的業績展望。由于工業客戶半導體需求普遍下滑,英飛凌將2024年的營收預期調至155億~165億歐元,低于此前165億~175億歐元的預期。海外分析師平均預期的營收數據約為168億歐元。由于工業領域的電源、傳感器芯片銷售額明顯下降,英飛凌預計第二季度會更加不樂觀,工業業務銷售額將降至36億歐元,低于分析師平均預期的40.6億歐元。

【曝蘋果在設計2nm芯片:遙遙領先對手】

2月29日消息,據媒體報道,目前蘋果已經在設計2nm芯片,芯片將會交由臺積電代工。

據悉,臺積電2nm工藝將在2025年下半年投入使用,與3nm工藝相比,2nm在相同功耗下性能提升10%-15%,在相同速度下功耗降低25%-30%。

資料顯示,蘋果是第一家推出3nm芯片的廠商,目前A17 Pro、M3系列芯片都是基于3nm工藝制程打造。PS:下半年登場的高通驍龍8 Gen4和天璣9400也會采用3nm工藝。

改用3nm芯片后,iPhone的GPU性能提高了20%,CPU性能提高了10%,神經網絡引擎速度提升了2倍。

展望即將到來的2nm時代,蘋果也將會是第一家嘗鮮2nm的公司,目前臺積電正在建造2座工廠,用于2nm投產,第三座工廠正在等待審批中。

值得注意的是,在2nm之后,臺積電在預研1.4mm工藝,最快會在2027年問世。

【一文帶你了解毫米波雷達】

一、毫米波雷達簡介

(一)定義

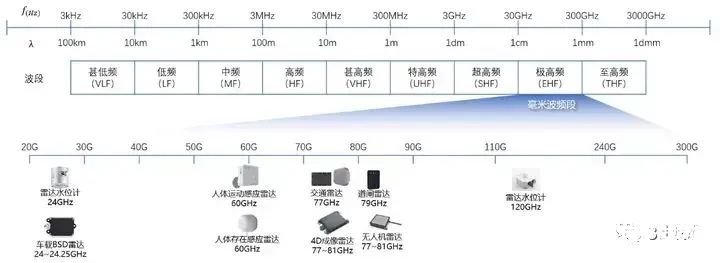

雷達是英文 Radar 的音譯,源于 Radio Detection and Ranging 的縮寫,原意是“無線電探測和測距”,即用無線電方法發現目標并測定它們在空間的位置。毫米波雷達是指一種工作在毫米波頻段(millimeter wave)的雷達傳感器。

國際電信聯盟(ITU)發布的《無線電規則》(2020 年)和我國《無線電頻率劃分規定》中,將無線電頻率在 30-300GHz 的頻段(波長 1-10mm)稱呼為毫米波頻段。

無線電及毫米波頻段劃分圖

目前國內使用的 24GHz、60GHz、77GHz、80GHz 等雷達產品統歸為毫米波雷達。

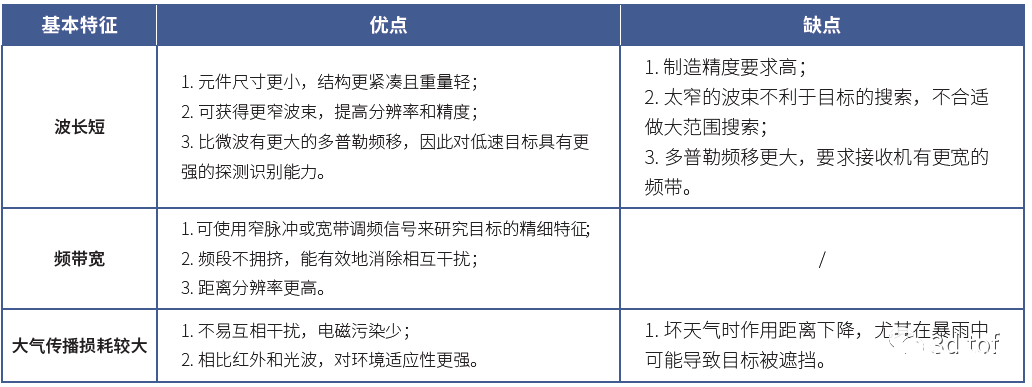

(二)基本特性

作為雷達系列中的高頻段產品,毫米波雷達具有頻帶寬、波長短、大氣傳播損耗較大等基本特性,各特性對應的優缺點概括如下圖所示。

從上表可以看出,毫米波雷達具有顯著的實用優勢,但需要說明的是,我們并不是否定其他傳感器的作用,毫米波雷達的大氣傳播損耗較大,適用于近距離場景,而在遠程和超遠程應用中,微波雷達仍然是探測目標的主力軍。微波、毫米波、紅外、激光等系統的作用應該是互補的、缺一不可的。

(三)核心功能

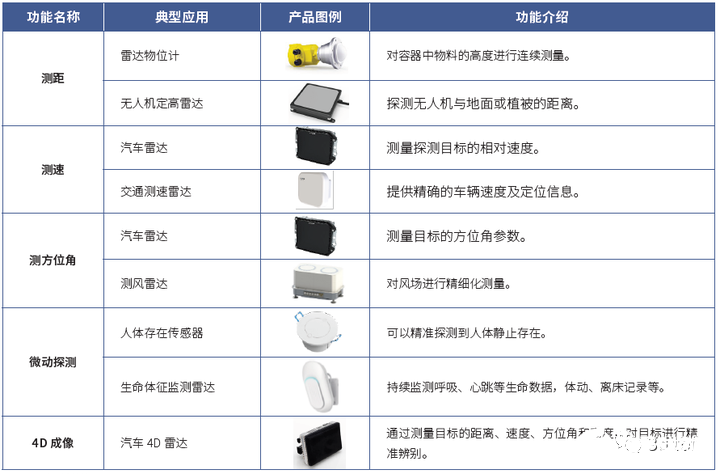

毫米波雷達的核心功能包括測距、測速、測方位角、微動探測和4D 成像等,通常雷達系統是通過同時測量2-3 個功能參量而構成一個應用產品。圖表列舉了每種功能的典型應用及功能介紹。

(四)基本原理

毫米波雷達三個基礎的系統功能為距離測量、速度測量和角度測量。以 FMCW 雷達系統為例,其基本功能實現原理為:

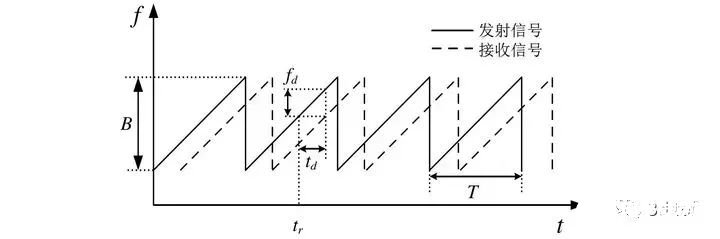

1、測距原理

FMCW 毫米波雷達的測距主要是利用發射信號和回波信號之間的時延 td,結合毫米波傳播速度 c、以及目標和雷達的相對速度 v 推算出毫米波雷達和檢測目標的相對距離 R 。

毫米波雷達具有較高的距離分辨率和測距精度,且可以通過后端算法實現毫米級的精確測距。

毫米波雷達測距能力與發射功率、天線增益、天線波束角和物體反射截面積等因數有關。通常發射功率越大,天線增益越高、天線波束角越窄以及物體反射截面積越大,雷達能夠檢測到的有效回波就越強,測量距離就越遠。

2、測速原理

FMCW 毫米波雷達通常是利用多普勒效應來確定目標的徑向速度。當目標向雷達天線靠近時,反射信號頻率將高于發射機頻率;反之,當目標遠離天線而去時,反射信號頻率將低于發射機頻率。

毫米波雷達測速范圍和目標運動方向有關,目標靠近雷達做徑向運動,目標速度為負;目標遠離雷達做徑向運動,目標速度為正。測速精度數據取決于信噪比(衡量雷達接收信號質量的單位)。信噪比高不高,是衡量毫米波雷達的目標檢測性能是否強大的根本參數。

3、測角原理

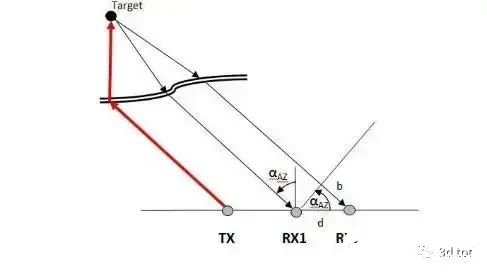

關于毫米波雷達目標方位角的測量,是通過并列的接收天線收到同一目標反射的雷達波相位差計算得到目標的方位角。原理如下圖所示:其中方位角可以通過兩個接收天線 RX1 和 RX2 之間的幾何距離 d 以及兩天線收到雷達回波的相位差 b 通過簡單的三角函數計算得到。

在角度測量中,毫米波雷達可以通過MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多輸入多輸出)天線陣列增加系統虛擬孔徑,進而獲得更高的分辨率。

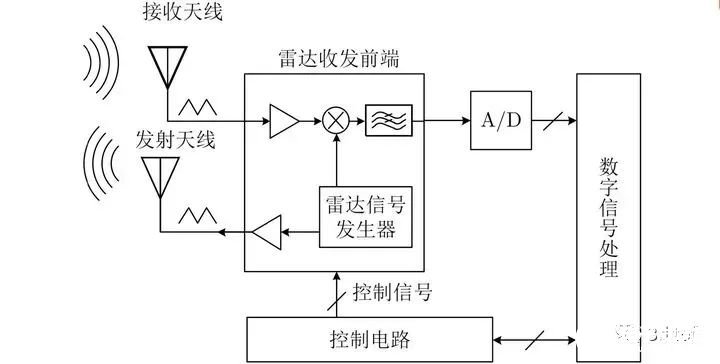

(五)系統組成

毫米波雷達系統主要由天線、射頻前端組件、數字信號處理器和雷達控制電路等組成。

射頻前端組件:負責毫米波信號調制、發射、接收以及回波信號的解調。單片微波集成電路(MMIC)大大簡化了雷達系統結構,集成度高、成本低且成品率高,更適合于大規模生產,是目前主流的毫米波雷達射頻前端組件集成方式。

數字信號處理器:通過嵌入不同的信號處理算法,提取從前端采集得到的中頻信號,獲得特定類型的目標信息。毫米波雷達的數字處理主要算法包括:陣列天線波速形成和掃描算法、信號預調理、雜波處理算法、目標檢測 / 測量的算法、目標分類與跟蹤算法以及信息融合算法。數字信息處理是毫米波雷達穩定性、可靠性的核心。

天線:可以發射和接收毫米波,是毫米波雷達的重要部件,體積小,通常集成在 PCB 板上,按照天線模式可分為遠程雷達(開口約 30°,200m)、中程雷達(開口約 60°,100m)和近程雷達(開口約 120°,30m)。

控制電路:根據信號處理器獲得的目標信息,結合雷達終端動態信息進行數據融合,最終通過主處理器進行智能處理,對雷達終端前方出現的障礙物進行分析判斷,迅速做出處理和發出指令,及時傳輸給報警顯示系統和制動執行系統。

二、毫米波雷達應用

(一)應用范圍

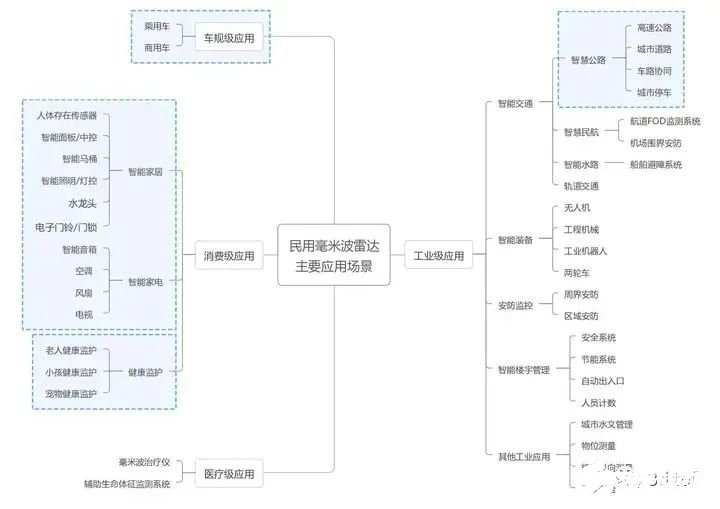

毫米波雷達應用范圍涵蓋車規級、工業級、消費級和醫療級四類。主要應用場景如圖所示。

汽車級應用是毫米波雷達最早的商用場景,同時也是當前毫米波雷達最大的應用市場;工業級應用主要包括智能交通、安防監控、智能裝備、智能樓宇、工業測量等領域,應用場景最為廣泛,同時具備附加值高的特點;消費級應用主要包括智能家居、智慧康養、消費電子等,是近兩年興起速度較快、關注度較高的新興應用領域,未來具有較大的發展潛力。

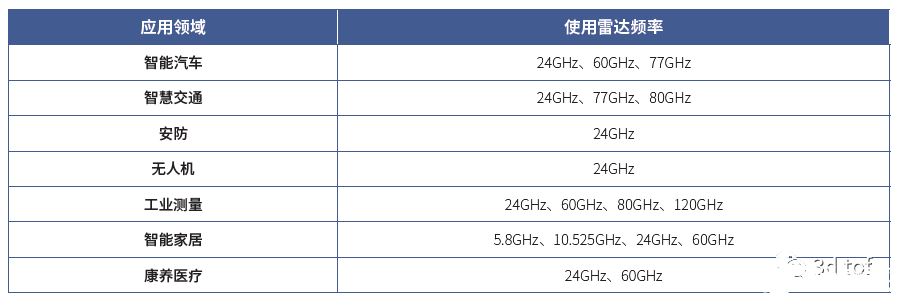

(二)使用頻率

毫米波雷達有24GHz、60GHz、77GHz、80GHz、120GHz 等頻段產品。目前,國內常用的毫米波雷達頻段為24GHz、60GHz 和 77GHz 這三個頻段。24G 毫米波雷達在各方面性能比較成熟,且成本較低,適用的領域會更廣,例如交通、安防、智能家居、康養醫療等等;77GHz 毫米波雷達在精度上相比 24GHz 更高,主要應用于汽車領域,且應用規模已超過 24GHz。

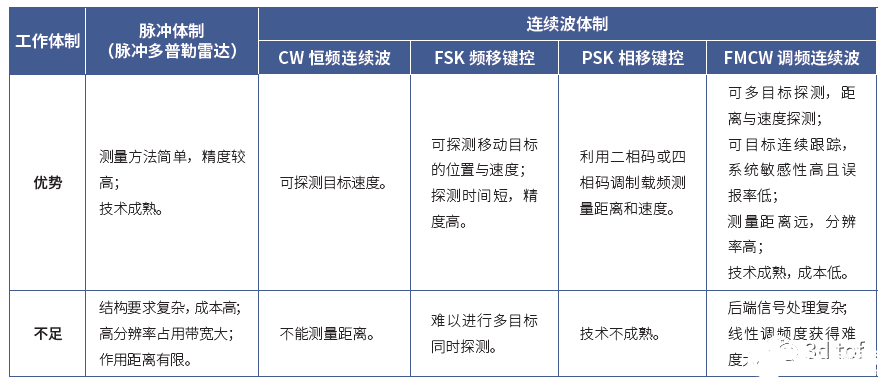

(三)工作體制

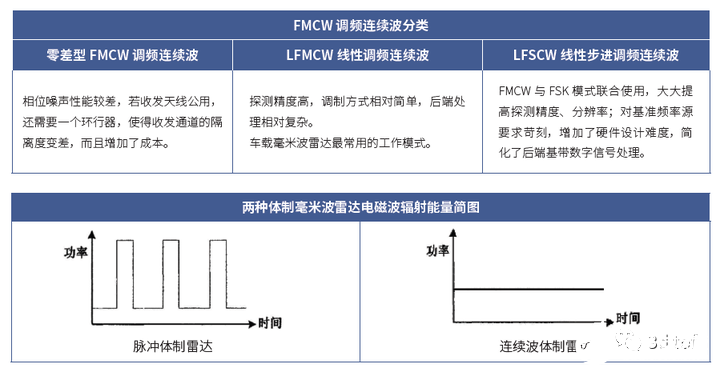

根據輻射電磁波方式不同,毫米波雷達主要有脈沖體制以及連續波體制兩種。其中連續波又可以分為 FSK(頻移鍵控)、PSK(相移鍵控)、CW(恒頻連續波)、FMCW(調頻連續波)等方式,圖表中對比了不同工作體制的優勢和不足。

目前,連續波體制中的調頻連續波 FMCW 是主流方案。調頻連續波是連續發射調頻信號,以測量距離、角度和速度等。調頻連續波不僅能同時測出多個目標的距離和速度信息,還可對目標進行連續跟蹤。相對其他電磁波雷達,調頻連續波雷達的發射功率較低、且成本較低,被毫米波雷達廠商廣泛使用。

(四)競品對比

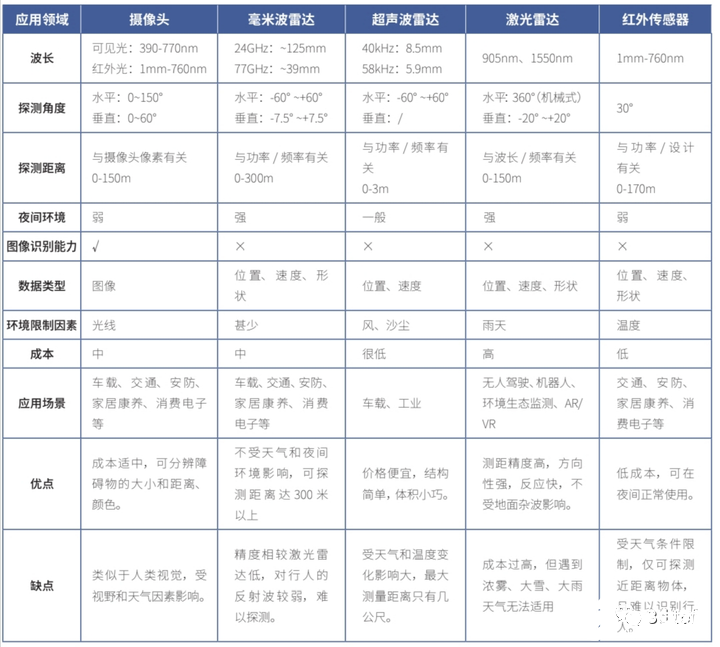

毫米波雷達具有探測性能穩定、作用距離較長、環境適用性好等特點。與超聲波雷達相比,毫米波雷達具有體積小、質量輕和空間分辨率高的特點。與紅外、激光、攝像頭等光學傳感器相比,毫米波雷達穿透霧、煙、灰塵的能力強,具有全天候全天時的特點。各類傳感器的優缺點如圖表所示。

審核編輯 黃宇

-

英飛凌

+關注

關注

67文章

2321瀏覽量

140213 -

傳感器

+關注

關注

2564文章

52619瀏覽量

763893 -

芯片

+關注

關注

459文章

52205瀏覽量

436453 -

可穿戴

+關注

關注

4文章

771瀏覽量

86068

發布評論請先 登錄

蘋果A20芯片官宣WMCM技術!

臺積電2nm良率超 90%!蘋果等巨頭搶單

臺積電2nm制程良率已超60%

手機芯片進入2nm時代,首發不是蘋果?

臺積電加大亞利桑那州廠投資,籌備量產3nm/2nm芯片

2025年半導體行業競爭白熱化:2nm制程工藝成焦點

臺積電2nm工藝將量產,蘋果iPhone成首批受益者

臺積電2nm芯片試產良率達60%以上,有望明年量產

蘋果iPhone 17或沿用3nm技術,2nm得等到2026年了!

聯發科攜手臺積電、新思科技邁向2nm芯片時代

Rapidus計劃2027年量產2nm芯片

消息稱三星電子再獲2nm訂單

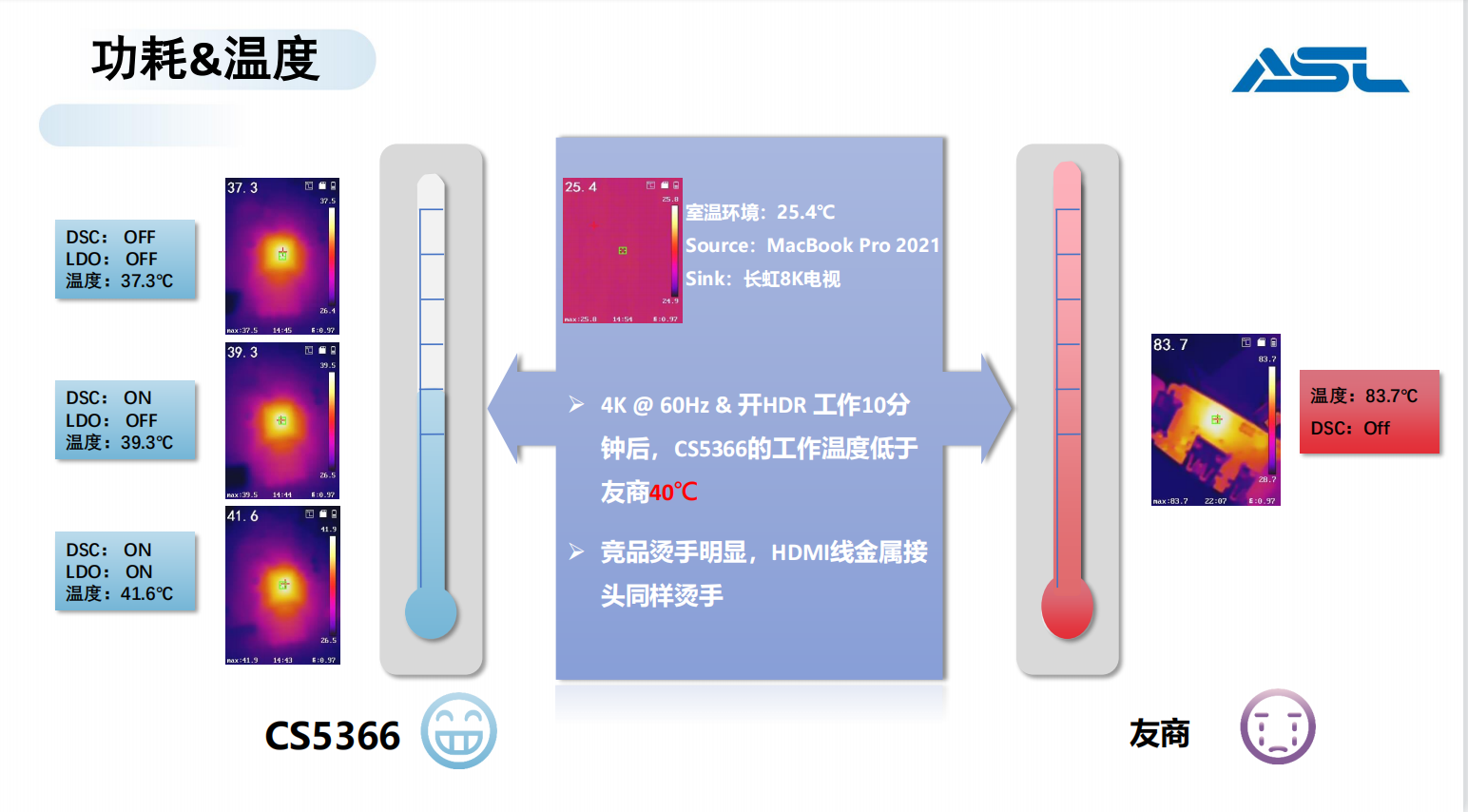

CS5366 Typec轉HDMI遙遙領先2lan替代IT6225B安格AG9411替代GSV2201集睿致遠 ASL芯片

臺積電2nm芯片助力 蘋果把大招留給了iPhone18

只是組裝?遙遙領先的國產激光雷達,繞不開索尼的傳感器芯片

英飛凌官宣重組計劃,曝蘋果在設計2nm芯片:遙遙領先對手

英飛凌官宣重組計劃,曝蘋果在設計2nm芯片:遙遙領先對手

評論