衛星熱控,顧名思義,就是對工作在太空環境中的衛星進行熱設計,使衛星及其所有設備都能在自己舒適的溫度范圍內工作。衛星的熱控系統擔負著控制衛星溫度變化與溫度分布,維持衛星熱量吸收、轉化及平衡排散的重要任務,在衛星“保持體溫”的過程中不可缺少。

這聽起來貌似不難,不過實現起來可沒那么簡單,太空的溫度環境非常惡劣,可以說是“冰火”兩重天!那要怎樣才能克服這種惡劣環境,找到衛星生存的舒適溫度呢,星上有十幾種功能不同的載荷設備,對溫度的需求有沒有什么不同呢?不要著急,下面一一為您解答^_^

為何要進行衛星熱控

本質上講,溫度是物體分子和原子熱運動的劇烈程度的宏觀表現。為什么溫度過高過低設備會宕機,因為材料分子、原子運動異常了,無論動得太high還是太疲,它的各種性能都會隨之改變。衛星是一個復雜的整體系統,從溫度角度而言,星上不同設備的適溫范圍是有很大區別的,比如,分布在衛星艙外表面的無源天線,皮糙肉厚,能承受±90℃的交變環境;而大部分工作在衛星艙內的電子設備,身強體健,在-15~50℃溫度范圍下依然活潑;也有像蓄電池這樣的嬌弱寶寶,只能承受常溫溫度;還有相機這樣的重嬌患者,體溫必須基本維持在某固定值;此外還有一些受虐體質的,如推力器、紅外探測器,極熱或極冷對它們來說才是剛剛好。總之,適合你的不一定適合他,但是無論什么溫度要求,熱控系統都要安排地讓各位滿意。

那接下來,要用什么手段來進行衛星的溫度控制呢?人體就是一個復雜的恒溫系統,我們通過穿衣、吹風扇、烤火爐等來維持我們的體溫。對衛星來說,道理是相似的。換熱的基本原理有導熱、對流和輻射。導熱就像導電,溫差就如電壓差,在相同的溫差下,同尺寸導熱越好的材料,輸送的熱流就越大。對流是氣體或液體流動時搬運了熱量,吹風扇就是對流換熱的應用。熱輻射是物體以電磁波的形式不停地向外傳送熱量。任何溫度在絕對零度以上的物體都能對外熱輻射,其他條件相同時,溫度越高,熱輻射能量越大。

一顆衛星的溫度,除了自我調節之外,更要考慮到環境的影響。衛星在軌飛行時所處的深空是一個接近于絕對零度的深冷真空背景。近地軌道衛星在軌時能接收太陽直射、地球反射的太陽能以及地球輻射等熱源。衛星軌道處的太陽輻射還沒有經過大氣的吸收,輻照強度遠高于地面。當衛星直面太陽時,灼熱的太陽光能曬得表面溫度超百度,而當衛星躲在地球的陰影里時,衛星表面又可能陷入負一百多度的極冷處境。若是沒有專門的熱控設計,大部分衛星設備不能扛住頻繁過山車般變化的溫度。

衛星熱控主要措施

根據是否消耗能量,衛星熱控技術分為被動熱控技術和主動熱控技術兩大類。早期衛星的熱控系統大部分為被動熱控,主要依靠特定熱控材料本身的物理特性和構型布局,如在衛星外表面噴涂不同性能的熱控涂層,就像涂了防曬霜一樣;或者采用多層隔熱材料,衛星金燦燦的外衣就是衛星的“防曬衣”。主動熱控更像家用空調,能根據不同環境主動升降溫。通常,可以通過在衛星內部加裝電加熱系統,也可以在衛星表面安裝可調節的百葉窗,更可以設計復雜的流體循環換熱裝置,以更精準地控制溫度。

我們回憶一下小時候夏天路邊賣冰棍,泡沫箱子上蓋一層厚厚的棉被,就是利用棉被導熱性能差可以隔熱的原理。衛星的表面也蓋著被子,它叫多層隔熱組件。多層是衛星上最常用的輻射隔熱措施,它由很多層輻射單元結構組成,相鄰層之間的輻射及導熱換熱很小,通過層層遞減,衛星本體與外環境之間在多層處的換熱非常小,即里面的熱別想出去,外面的熱也別想進來。多層隔熱組件被譽為超級絕熱材料。真空條件下,多層隔熱組件的隔熱性能比常規的隔熱材料(泡沫塑料)高兩個數量級左右。由于多層外表面經常有一層聚酰亞胺膜,所以衛星往往看上去金光閃閃的樣子。

多層隔熱組件實物

衛星熱控外觀

主動熱控技術是以衛星的溫度作為控制反饋,以主動調節輻射和導熱參數、主動加熱和冷卻為手段,完成對衛星控溫的目的,最典型的是電加熱恒溫裝置,也就是通過電熱片等加熱裝置對需要進行溫度維持的部位進行加熱。聚酰亞胺薄膜型電加熱器件因其加熱速度快、耐化學腐蝕和使用壽命長的特性成為深空環境下衛星及載荷加熱的理想之選。但是這個電加熱器不能一直加熱,溫度低了電加熱器要開啟,溫度高了電加熱器要準時斷電,所以我們將薄膜型溫度傳感器集成到電加熱片中,從而更精準的進行溫度控制并簡化裝配操作。

溫度傳感器與加熱片集成

總的來說,熱控的設計是對衛星的熱能輸入和輸出的平衡。對外,利用太陽、地球、太空等衛星所處的環境,建立衛星與環境的和諧點,對內,協調設備、艙板之間的熱流導向,找到設備之間的和諧點。未來,隨著新材料和新技術的發展,熱控系統的效率和可靠性預期將會進一步提高,更智能、靈活的主動熱控技術將更廣泛的應用在航天器上。

-

探測器

+關注

關注

14文章

2699瀏覽量

74180 -

衛星

+關注

關注

18文章

1756瀏覽量

68224

發布評論請先 登錄

2024年存儲行業十大事件盤點

冰火兩重天!三星折疊手機領跌,華為、小米增長,利好哪些供應鏈廠商?

營收增長,利潤反降,AI服務器廠商的“冰火兩重天”

“兩會”熱議“機器人和飛行汽車”,核心動力電機可能會火

熱重分析儀在能源領域中的應用

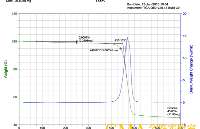

熱重分析儀的工作原理是什么

什么是熱重分析(TGA)

熱重分析儀在材料研究中的應用

中國電信正式成立天通衛星科技公司

中國電信成立天通衛星公司

熱重分析儀:揭示物質熱特性的精密儀器

熱重分析儀的工作原理是什么?

揭秘星空中的“守護者”:天通衛星、北斗衛星、高通衛星用途大比拼

衛星熱控系統的“冰火”兩重天

衛星熱控系統的“冰火”兩重天

評論