早在數年前,ARM宣布將進軍服務器,隨后AMD、高通、博通、華為等重量級玩家開始開發ARM服務器CPU。然而,隨著時間的推移,諸多國外巨頭紛紛放棄了ARM服務器路線,比如AMD還是玩X86,高通直接把整個部門放棄,力推這個項目的大佬被股東們聯合攆出公司,項目負責人離職,技術團隊一半轉崗,一半離職。

誠然,ARM服務器還有一些新玩家,但ARM服務器在全球范圍內退潮是顯而易見的。

讓鐵流匪夷所思的是,即便如此,依然有專家和媒體為ARM服務器站臺,并鼓吹用國家資源給ARM做嫁衣,這顯然是不合時宜的。

數年前,ARM在站穩移動端后,打算進軍服務器領域。由于ARM具有很強的號召力,AMD、高通、凱為、華為、飛騰等一大批公司都選擇了跟隨ARM。

然而,ARM服務器CPU沒有像當年預估的那樣大紅大紫,反而在商業市場折戟沉沙。AMD、Marvell已經相繼退出,高通QDT大裁員,甚至連QDT技術副總裁、高通Falkor ARM服務器架構設計的靈魂人物Bhandarkar都離職了。

在這種情況下,有業內人士依舊看好ARM服務器,理由如下:

各大牛企都在看ARM服務器,因為Intel壟斷太厲害,大家都希望找一個取代Intel的CPU。

至于ARM在服務器軟件生態上被X86秒殺,業內人士認為:

BAT這些公司有最牛逼的軟件工程師大軍,系統移植,給他們足夠的時間都能做,所以生態對他們來說不是難事。每個公司幾萬個軟件工程師,什么軟件問題不能搞定。

誠然,上述理由聽起來有理,但仔細一想,就會發現其實是存在問題的。

首先,很多企業想把Intel換掉,是因為Intel壟斷價格太貴,結果服務器廠商、互聯網廠商的很多利潤變相被Intel拿走了。因此,把Intel CPU換掉的前提是,新的CPU必須物美價廉,這樣才能省錢,各大牛企才有動力去換。

然而現實是ARM服務器CPU價格不比Intel便宜,性能還更差,比如高通的ARM服務器。在這種情況下,各大牛企換ARM服務器,豈不是更虧?和原本企業希望省錢的目的背道而馳。也正是因此,高通深感ARM服務器商業前景渺茫,很有自知自明的各種大裁員。

何況大公司有一個特點,就是會“錦上添花”,但不會“雪中送炭”,也許大公司會采購少量試一試、測一測,但在早期做虧本買賣大批量采購的可能性是微乎其微的。

誠然,國內ARM陣營廠商可以學互聯網廠商在推廣初期虧本賣,但問題是Intel會無動于衷么?雖然Intel在移動端慘敗,但對桌面和服務器,商業嗅覺是非常敏銳的,這個從兩件事可以看出來:

一是推出至強D堵死ARM低功耗服務器的路;

二是在AMD推出銳龍后,多年擠牙膏的Intel不僅推出了I9,奔騰、I3、I5、I7也來了一次大升級。因此,也許將來國內ARM服務器廠商有所動作的時候,Intel沒準又會多擠一點牙膏出來。

其次,BAT“自帶干糧”去做移植未免一廂情愿。BAT服務器采購量異常巨大,在2017年,百度采購的服務器總量和整個巴西服務器采購量相當,阿里服務器采購總量和整個澳大利亞相當,騰訊服務器采購總量和韓國相當。如果BAT采購ARM服務器,而且主動移植生態,那國內ARM陣營廠商的前景就會和現在大不一樣。

但問題就在于,國內ARM陣營廠商不是BAT的股東,BAT也不是國內ARM陣營廠商的股東。BAT是非常商業化的公司,BAT只是對投資人和股價負責,而不是對國內ARM陣營廠商負責。

BAT幾萬名軟件工程師放下手頭的工作,去給國內ARM陣營廠商移植軟件,工資誰出?國內ARM陣營廠商給錢?還是BAT給自己的員工發工資?

幾萬名軟件工程師放下手頭的工作去移植軟件,耽誤掉的工作怎么辦?帶來的經濟損失,國內ARM陣營廠商會補貼么?

BAT犧牲自己的利益去成全國內ARM陣營廠商,BAT腦子進水了么?

何況個別國內ARM陣營廠商已經是國內ICT行業很多企業的競爭對手,敵人多于朋友,和BAT已經在一些領域中存在競爭了。比如在云計算上,就華為和阿里搶政府訂單打得頭破血流,阿里還為此還向相關部門投訴華為不正當競爭。

在這種情況下,要讓阿里做出巨大犧牲去扶持自己競爭對手的ARM服務器。鐵流只能說,技術人員對于商業上的爾虞我詐,還是太單純。

國家資源不宜補貼ARM

之前提到了,ARM能否被用起來,推廣出去,主要取決于性能、價格和生態,然而,現在的局面是,ARM的性能更差,價格更貴,生態被X86秒殺。

正是因此,單純依靠市場規律,ARM服務器CPU是沒戲的。實踐已經證明,市場的力量無法幫助ARM進軍PC和服務器。

既然“看不見的手無能為力”,那么,只能依靠“看得見的手”了。

事實上,雖然一些人無限鼓吹ARM,諸多“選擇開放開源的國際主流技術路線”、“ARM體系的開放性、先進性,特別是高性能、低功耗、低延時特性,豐富的生態,決定了ARM體系的強大生命力”等等。

但國內這些主攻ARM服務器的廠商也看得很清楚,商業市場上挑戰X86沒戲。

正是因此,無論是某拿高通源碼的合資公司也好,還是某500強企業拿ARM Cortex A57/A72做集成也好,很多做法都是立足于獲取更多國家資源:

在“十二五”科技創新成就展上,華為展出了其第一臺ARM平臺服務器“泰山”,并在展板上寫明該服務器“配備自主研發的Hi1612 ARM架構64位處理器,除存儲單元外均有完整知識產權……”

或把ARM包裝成自主可控;或爭取核高基支持;或全力滲透黨政市場。

必須指出的是,之前那些鼓吹ARM打破Intel在桌面和服務器領域壟斷的言論,本身就是有問題的:

ARM既不開源,在技術上也談不上開放,就開放程度上,還不如MIPS,更遑論RISC-V;

所謂的“豐富的生態”僅局限于嵌入式,在PC和服務器的生態和MIPS、Power、SPARC都是難兄難弟;

所謂的“高性能”ARM CPU面對Intel的高性能CPU不具備任何市場競爭力;

所謂的“國際主流技術路線”無非是依附于洋人的遮羞布。

另外,國內ARM廠商把ARM包裝成自主可控獲取國家資源傾斜的做法其實是值得商榷的,畢竟國家扶持ARM是扶,扶持自主CPU也是扶,為何要扶持外人?而不扶持自己人呢?

難不成是新時代的“寧予友邦,不與家奴”?

何況,ARM的安全風險不容小覷。

在2015年,集成電路大基金注資中興微電子24億人民幣,中興也喊出了“中興訊龍芯+中興OS”的口號,CPU上選擇加入ARM陣營,中興OS則選擇和谷歌合作開發。

結果在2016年和2018年兩次制裁中,由于ARM加入制裁,中興微電子的ARM芯片隨即休克。

如果國內其他ARM陣營企業遭遇類似情況,極有可能重蹈中興微電子的悲劇。

因而鐵流認為,國家資源不宜補貼ARM進軍PC和服務器。

如果是自己燒錢也就罷了,但如果是拿核高基經費,用政商關系搞綁架,宣稱自主研發,把ARM芯片打入政府采購名錄......拿國家資源去為日本軟銀做嫁衣,這種行為就值得商榷了。

-

ARM

+關注

關注

134文章

9346瀏覽量

376911 -

服務器

+關注

關注

13文章

9772瀏覽量

87791

原文標題:ARM服務器CPU商業前景不佳 國家資源不宜補貼ARM

文章出處:【微信號:guanchacaijing,微信公眾號:科工力量】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

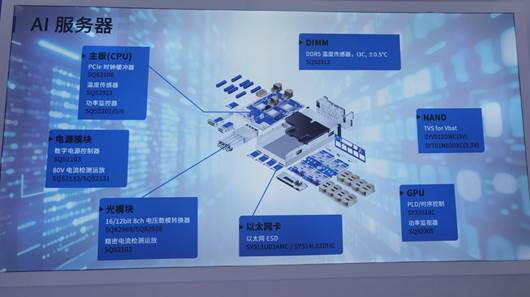

AI服務器硬件攻堅戰,從時鐘緩沖到電容,解決功耗、帶寬、散熱難題

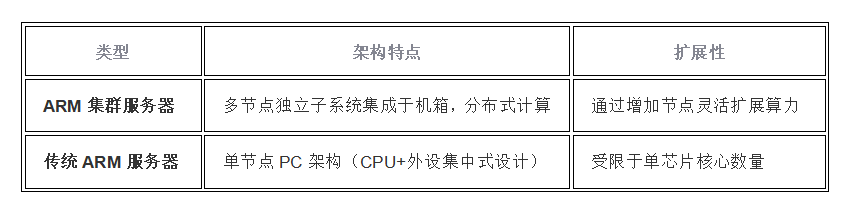

SoC集群服務器 與 ARM架構陣列服務器 關系

智慧路燈的市場前景如何

機器學習模型市場前景如何

AI服務器市場前景廣闊:2025年市場價值預計達2980億美元

中國加速服務器市場前景廣闊

鼎盛智能推出基于Ampere的Arm服務器

ARM服務器商業市場前景渺茫

ARM服務器商業市場前景渺茫

評論