美印聯合研制的小型無人機可能采取這種空中蜂群的作戰模式

軍事技術合作往往被看做國際關系的風向標,當印度堅持從俄羅斯獲取S-400防空導彈后,美國也祭出拉攏印度的新招。據美國《防務新聞》19日報道,美國和印度正合作開發可從飛機上發射的小型空射無人機。接受《環球時報》采訪的中國專家表示,此舉對印度空軍充滿誘惑,印度可能由此獲得能配合戰斗機作戰的無人僚機,從而跟上國際空戰領域的最新潮流。

合作研制空射無人機

報道稱,五角大樓采購部門負責人埃倫·洛德透露,美國和印度正致力于開發可從運輸機發射的小型空射無人系統,它是兩國更廣泛的軍事技術合作的一部分。美國空軍研究實驗室與印度國防研究與發展組織準備于4月編寫一份技術規劃文件,然后在暫定于9月底舉行的新德里會議期間簽署該計劃。

印度***莫迪上臺后一直在對外軍事合作領域推動“印度制造”。洛德表示,新的無人機計劃為印度工業界參與無人機系統的共同開發提供了可能。洛德介紹說,這種無人機有三個用途:人道主義援助和救災,“跨境行動”以及洞穴和隧道勘探。但她補充說,該項目也可以是“為戰斗機提供附加能力的有效、經濟的方式”。據介紹,兩國正在推動的另一個項目是輕量型輕武器技術項目,該項目可將武器和彈藥的綜合重量減少約40%。

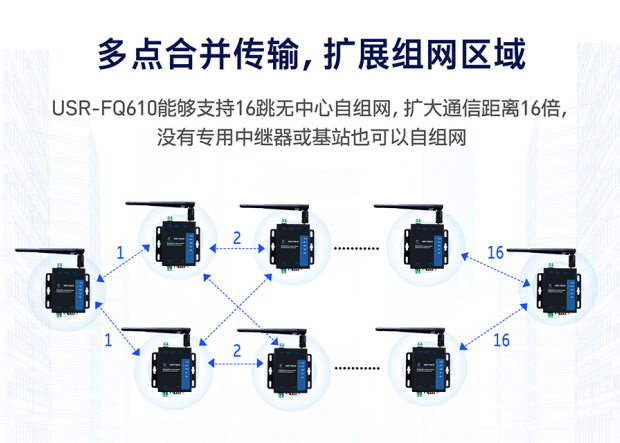

《防務新聞》并未說明新研制的無人機具體戰術指標和技術來源,但暗示可能與美國國防高級研究計劃局(DARPA)進行的“小精靈”計劃有關。報道稱,“小精靈”計劃旨在使用運輸機發射和回收可重復使用的無人機群。洛德透露,美印在該項目上的合作基礎在于雙方都裝備有相同的空中平臺,即美制C-130J和C-17運輸機。

印度借機打造無人僚機

據美國陸軍技術網站報道,DARPA于2014年11月發布“小精靈”計劃,對利用大型運輸機或轟炸機發射和回收小型無人機的可行性開展評估。這些從空中發射的小型無人機最大作戰半徑近千公里,續航時間1-3小時。根據設想,它可重復使用20次,并采用模塊化設計,以執行情報收集、監視和偵察等不同任務。該項目最關鍵的技術難點在于使用C-130、C-17等大型空中平臺發射超過20架小型無人機,并在30分鐘內回收至少8架無人機。

接受《環球時報》采訪的中國專家表示,美印研制的這種無人機信息有限,從該機“可進行隧道探測”的任務分析,它的個頭不會很大。值得注意的是,美空軍研究實驗室同時還在發展“忠誠僚機”計劃,這是一款具備人工智能、能與有人戰斗機協同作戰的無人機,美印合作項目可能從中借鑒技術。

專家認為,僅為人道主義援助和救災或者隧道勘探,印度沒有必要專門發展一種空射無人機,現有的陸基無人機完全能滿足需求。顯然印度在此方面有更多的考慮。在今年2月的印度航展上,印度斯坦航空公司也展出“無人僚機”概念方案。該方案有些類似于前段時間剛剛完成首飛的美國XQ-58A“女武神”無人機,為在危險空域作戰的有人駕駛戰斗機提供支持。但印度當前缺乏相關無人機核心技術積累,與美國的合作顯然有助于彌補短板。

美國希望一舉兩得

美國主動與印度分享最前沿的無人機技術自然也有所圖。專家分析稱,美國通過這類軍事技術合作,可將現有的技術儲備“變現”,彌補因五角大樓削減部分新武器研制經費而出現的缺口。

但更重要的是,美國希望通過這樣的軍事技術合作,與俄羅斯爭奪對印度的影響力。雖然印度是俄制武器的傳統用戶,但近年來,美國通過向印度提供P-8I巡邏機、C-17運輸機、MQ-9B“海上守衛者”無人機等多種先進武器,極大拉近了兩國關系,這些軍購項目還增加了美國對印度在軍事和政治上的影響和控制。然而去年在引進俄制S-400防空導彈問題上,美印關系卻受到極大影響。美國威脅如果印度引進S-400,將對印度實施制裁,但印度不但堅持原先的引進計劃,還接連與俄羅斯簽署采購4艘隱形護衛艦、租借新核潛艇等一系列軍事合作協議。專家認為,為打破美印當前的僵局,美國抓住印度空軍急于換裝的心態,主動與印度分享“代表未來空戰潮流”的最新無人機技術,以恢復兩國的軍事合作關系。

-

無人機

+關注

關注

231文章

10846瀏覽量

186896

原文標題:美欲為印造“無人僚機” 可從空中發射蜂群作戰

文章出處:【微信號:youuav,微信公眾號:無人機網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

IMU 能為無人機提供什么數據?

低空物流:無人機開啟未來配送新篇章

蜂群智聯?破界而生——蜂群自組網無線客戶端重塑工業通信新范式

索尼FCB-EV9520L:無人機光電吊艙的視覺核心

無人機高速公路巡檢系統:守護道路安全的空中管家

無人機巡檢系統守護未來的空中衛士

《手把手教你做星閃無人機—KaihongOS星閃無人機開發實戰》系列課程課件匯總

愛普生亮相2025 APPPEXPO上海國際廣印展

無人機載合成孔徑雷達系統研制手記(一):設計原理

智能化作戰實驗:塑造新質戰斗力的倍增器

工業無人值守無人機充電連接解決方案

美團無人機獲迪拜BVLOS商業運營資質

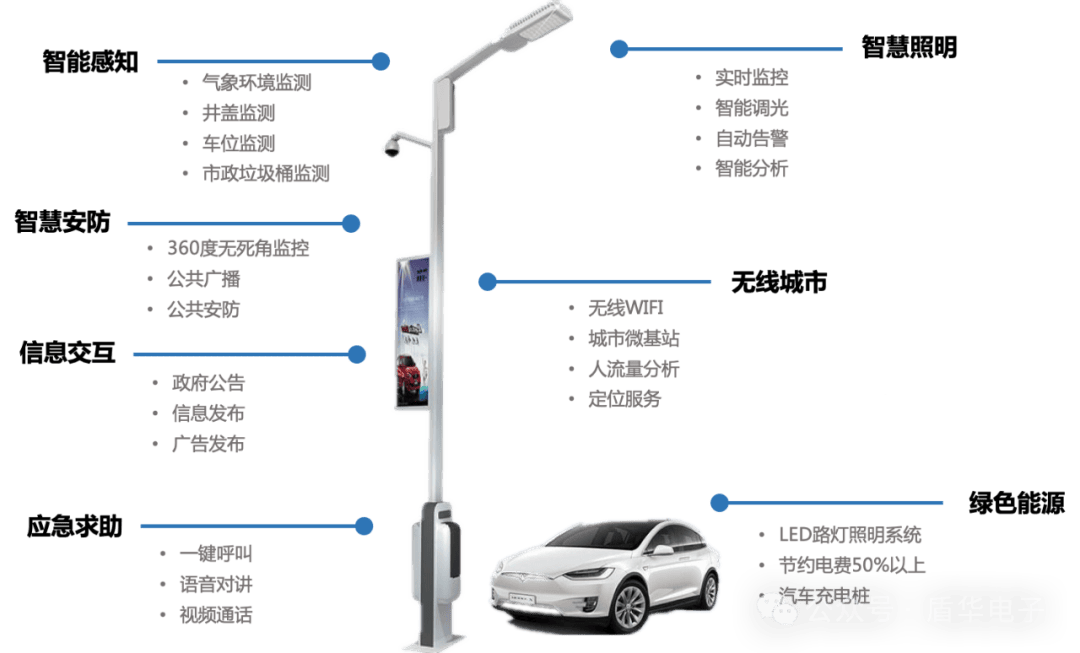

智慧路燈綜合桿:賦能低空經濟, 解鎖無人機場,化身低空雷達,護航“空中衛士”引領智慧城市新趨勢

美印聯合研制“無人僚機” 可從空中發射蜂群作戰

美印聯合研制“無人僚機” 可從空中發射蜂群作戰

評論