李德毅院士曾參與了我國多項重大電子系統工程的研制和開發,在國際上最早提出了“控制流—數據流”圖對理論,給出了基本圖元、圖對、鏈接法則、設計語言等一整套用于復雜系統結構優化的實現方法。隨著互聯網技術的發展,李德毅提出云模型、云變換、云推理、云控制等方法用于不確定性認知和云計算,并致力于人工智能等前沿領域的發展、研究和應用,先后獲得14項國家和軍隊級科技進步獎。

1944年11月,李德毅院士出生于江蘇泰縣,中學就讀于江蘇沭陽縣高級中學,后又考入南京工學院(現東南大學)無線電工程系,1983年,李德毅在英國愛丁堡赫瑞·瓦特大學取得博士學位后回國工作。

他曾參與了我國多項重大電子系統工程的研制和開發,在國際上最早提出了“控制流—數據流”圖對理論,給出了基本圖元、圖對、鏈接法則、設計語言等一整套用于復雜系統結構優化的實現方法。

隨著互聯網技術的發展,李德毅提出云模型、云變換、云推理、云控制等方法用于不確定性認知和云計算,并致力于人工智能等前沿領域的發展、研究和應用,先后獲得14項國家和軍隊級科技進步獎。

● 1996年

李德毅被授予少將軍銜

●1999年

當選中國工程院院士

●2004年

當選國際歐亞科學院院士

進入人工智能

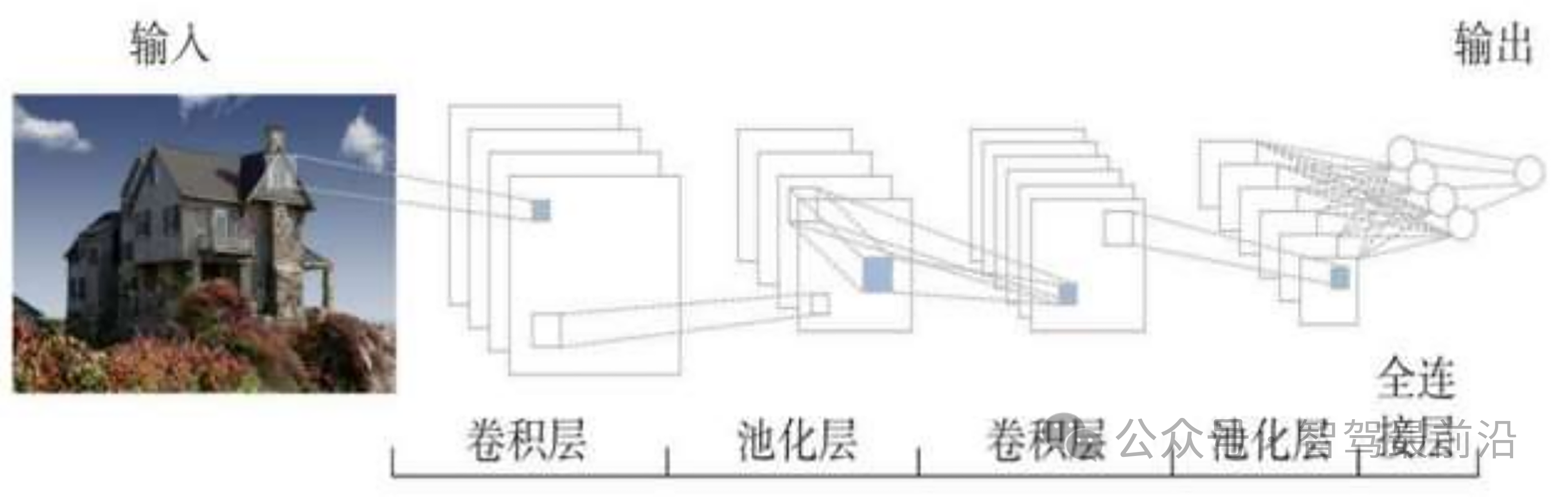

“隨著科技的發展,原來的大眾物理學,生長出一個電子學,電子學里又生長出一個電子工程,電子工程又生長出一個計算機科學與技術,計算機科學與技術又生長出一個軟件工程。所以從這個變化可以看到,科學技術的本身就是隨著人類對自身或自然的認知不斷演變變化的,這是個潮流,而不是個人有什么先知先覺,順著這個潮流就走到了電子電氣工程,后面的發展方向從從計算機,從軟件工程慢慢做到了機器學習,計算機理解,自然語言理解,很自然地進化到人工智能這個領域。”

智能駕駛的應用

2015年8月,李德毅院士帶領團隊研制的無人駕駛客車,在鄭州至開封進行了實路測試。這是世界首次商用客車在實際道路上實現全程無人駕駛,引發了全球汽車行業的高度關注。

在李德毅院士的眼中,汽車——這個曾經被稱之為改變了世界的機器,正在被人工智能深刻改變。

“其實對我們坐車的人來說,它只是個載體,但是你要是從產業化來看,從老百姓接受的程度來看,我覺得坐大車的智能化可能更容易接受一點。好比公交車,用電動車來做,電池的更新,充電,它就可以社會化運作,所以從社會需求來看,無人駕駛,智能駕駛有廣泛的需求。

再舉個例子,好比說場地用車,大型碼頭港口、卸貨裝貨、從倉庫到船,像這樣一個工廠里面,為什么一定要人開車呢?為什么不能智能駕駛呢?這個活比較單調,比較重復,我覺得這種場合都有無人駕駛的用武之地。

再舉個例子,拖拉機在地里耕地時,一定要有駕駛人員坐在上面也是很乏味的,因為這塊地基本上都是一家農場的,周圍并沒有什么移動障礙物。尤其是到新疆或者到東北,大興安嶺,一條線耕過去。如果用北斗導航,無人駕駛,那開過去效率多高啊!所以從農業的現代化也需要無人駕駛的拖拉機、無人駕駛的收割機,這就是為什么機器人成為當今時代的最強音。”

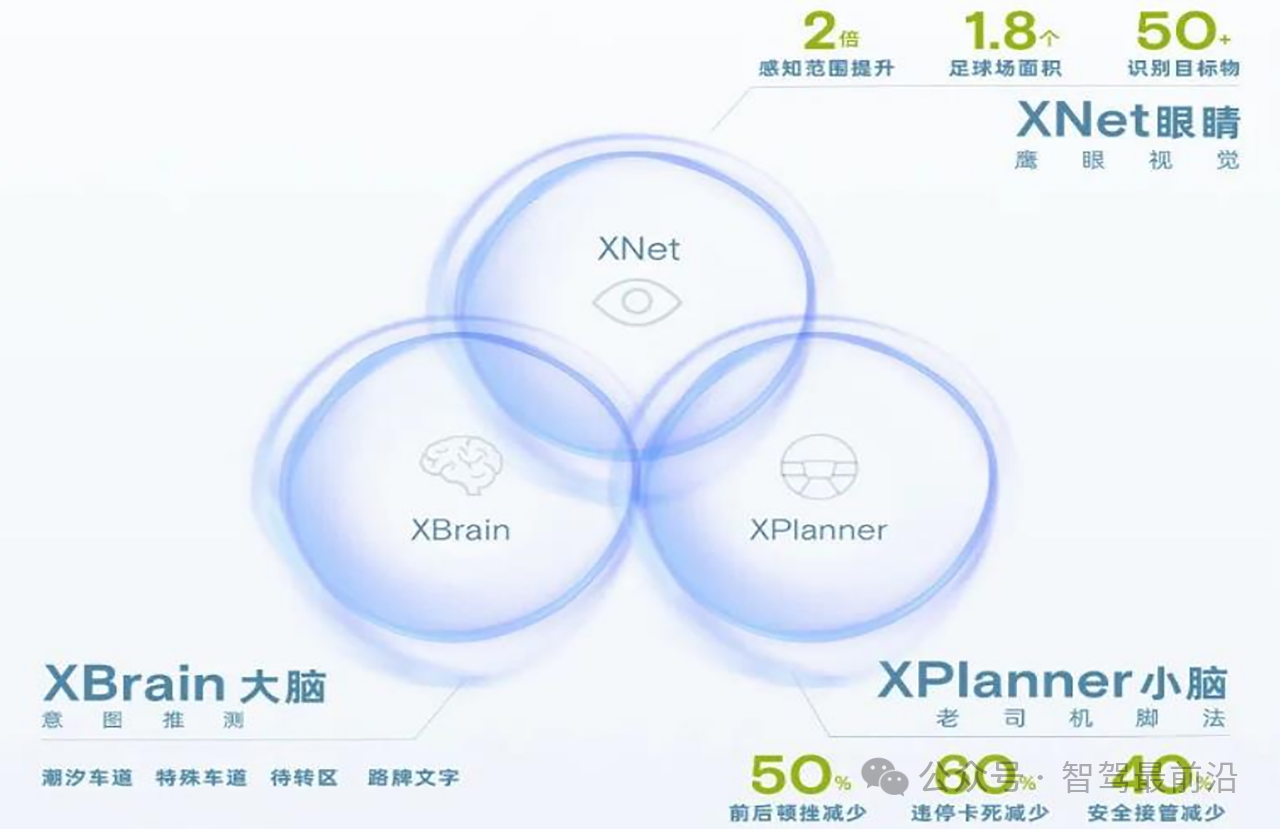

駕駛腦

由李德毅院士帶領科研團隊提出的“駕駛腦”概念,為智能駕駛的應用開辟了新的思路,成為人工智能領域的一大熱點。

“駕駛腦”不只是簡單的自動駕駛,它可以在駕駛員開車時進行自主學習,把應對各種路況的經驗變成駕駛大數據,并和機器行為融合在一起,讓智能駕駛的安全性和穩定性越來越高。

“我們把重點放在認知上,所以我們提出一個“駕駛腦”的概念,除了有好的眼睛還必須要有好的決策能力、記憶能力、以及駕駛經驗的積累。這些東西都是在腦子里面,包括大腦和小腦,所以我覺得中國的科技工作者也可以發揮自己的才智,也不一定完全做跟隨研究,我覺得我們國家的類腦工程已經啟動了,我們把重點放在認知上,作為一家之言,也是可以的。

我已經一天天的老了,想休息了,我就想把駕駛腦從汽車上移到拖拉機上,移到飛機上飛行器需要一個飛行腦,移到無人船上需要的是航行腦,基本上是解決機器人的運動控制問題,在水下的機器人也需要運動控制功能,實際上我們現在做的是將來世界上所有的機器人都必須要解決的問題。”

科研精神

在李德毅院士看來人工智能將給人類社會帶來全方位的影響。但每一個新事物的誕生都要經過一個曲折探索的過程,需要多方面的支持和共同推動。

“科研相對來說是需要執著和耐久的的事情,應該說是經常氣餒啊,失敗啊,或者興奮當中又出現新的問題啊,我們研究智能車十年,其實很多時候很沉悶。你好比說國產的(特別好的)傳感器,(暫時還)沒有,用外國的傳感器很貴,做出來的車雖然跑的很好,(但要思考)怎么樣產業化。像我們科技工作者想把車開出更多的姿態來。其實這個問題也很重要,所以后來呢找研究所,問人家能不能做好微波類的啊,能不能做激光類的啊,如果批量生產能不能賣得便宜點啊,這件事情不是一個人能夠推動得了的,需要國家的力量,所以科研整體上是一個群體勞動,不是一個人關在房間里就可以(研究出來)的。”

重視實踐

人工智能是一個實踐性和應用性很強的研究領域,只有把人工智能的理論和方法轉變成實際應用,才能讓人工智能真正改變我們的生產生活。

“有些東西,你把它上升到論文來寫,聽起來好像挺玄乎的,其實在實際當中就那么回事,只不過用一種新的視野來看而已。

每一個科技工作者都有他研究的載體,我們應該向袁隆平老先生學習,他就是在第一線上,他干了什么當然可以通過論文來表現,但是他把水稻的產量翻了一番,這多實在啊。

你看看我們圖靈獎獲得者,或者諾貝爾獎獲得者、或者國家科技進步獎獲得者,他們都是在第一線的,絕大多數人都是在第一線做出成績的。只有在第一線或一起摸爬滾打你才感到接地氣,你提出的東西呢也才能被大家所接受。”

創新

創新是推動社會發展的重要力量,在“大眾創業、萬眾創新”的時代背景下,如何有效地推動創新創業,讓人工智能的新成果惠及千家萬戶,李德毅院士分享了他的體會:

“我覺得創新不是說想創就創,它是厚積薄發的過程,是不經意間出來的東西,可能過分的創新,創新不出來,這個東西不是靠計劃計劃出來的,歸根結底還是要執著,各方面去想,自己跟自己較勁,對自己研究的弱點不要放松,至于哪一點能夠創新出來,很難說。

我們的科學技術發展到今天,長期以來我們注意的都是動力工具,比如蒸汽機、紡織機、電氣化時代、電力、原子能時代,做來做去都是做動力、做的能量、做的物質損耗。

今天人們發現動力工具還不夠,要研發一些智力工具,將來動力工具和智力工具結合起來,可以少一點消耗大自然給予我們的物質資源、能源,多一點精準控制。但是,做智力工具要求的積累比較多,要求的儲存也比較多。

現在做的東西很精準很小,可能影響不那么大,但一旦不解決就做不了,所以我的一個觀點,到了人工智能時代,尤其是做實踐中的研究,少做研究中的實踐。出現大的貢獻可能比較難,小的積累起來可能也很難。如果我們中國萬馬奔騰的青年人都在這樣那樣的行業里,哪怕有一點小小的改革,對整個社會的貢獻都是很大的。”

如今,73歲的李德毅院士依然活躍在人工智能研究和實踐應用的第一線,他將和年輕的科研工作者一起,積極探索我國人工智能的未來發展之路。

-

人工智能

+關注

關注

1806文章

49019瀏覽量

249473 -

智能駕駛

+關注

關注

4文章

2815瀏覽量

49959

原文標題:人物 | 中國指揮與控制學會名譽理事長李德毅院士:智能駕駛 未來已來

文章出處:【微信號:IV_Technology,微信公眾號:智車科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

智能駕駛技術發展趨勢

從小鵬、理想、蔚來布局看自動駕駛發展趨勢

嵌入式系統的未來趨勢有哪些?

自動駕駛的未來之路:智能網聯與單車智能的交融

小鵬汽車自主研發的智能駕駛芯片已順利完成流片階段

李德毅:智能駕駛 未來已來

李德毅:智能駕駛 未來已來

評論