廣州大學物理與材料科學學院潘書生教授團隊梳理了通過添加劑輔助法、器件界面工程和結構優化法,將傳統熒光材料、磷光材料、熱激活延遲熒光材料引入器件,改善綠光和藍光PeLEDs的光電性能方面所做的嘗試,并簡要介紹了激子限制作用的原理,以及不同類型的發光材料引入PeLEDs中激子的能量轉移機理和器件光電性能提升的物理機理。

導讀

1994年,M.Era等人首次報道了第一個基于二維鈣鈦礦發光材料的鈣鈦礦發光二極管(Perovskite light-emitting diodes, PeLEDs)。但是由于當時器件只能在極低溫(液氮溫度)下工作,很難得到實際應用。直到2014年,R. Friend等人制備出可以在室溫下工作的、基于有機-無機金屬鹵化物鈣鈦礦發光材料 CH3NH3PbBr3(MAPbBr3) 的PeLEDs,才受到越來越多的關注。研究表明,金屬鹵化物鈣鈦礦發光材料具有光致發光量子產率高、帶隙可調、色純度高、激子擴散長度長等出類拔萃的光學性能。經過研究者們近10年來的努力,實現了薄膜質量的提升、載流子傳輸的平衡和激子利用率的改善,使PeLEDs的外量子效率(External quantum efficiency, EQE)由最早的不到1%,到30.84%,實現了30%的超越,可以與量子點發光二極管(Quantum dot light-emitting diodes, QLEDs)、有機發光二極管(Organic light-emitting diodes, OLEDs)的效率媲美,在照明和顯示器方面擁有巨大的潛力,被視作下一代顯示和照明領域的發光光源。

研究背景

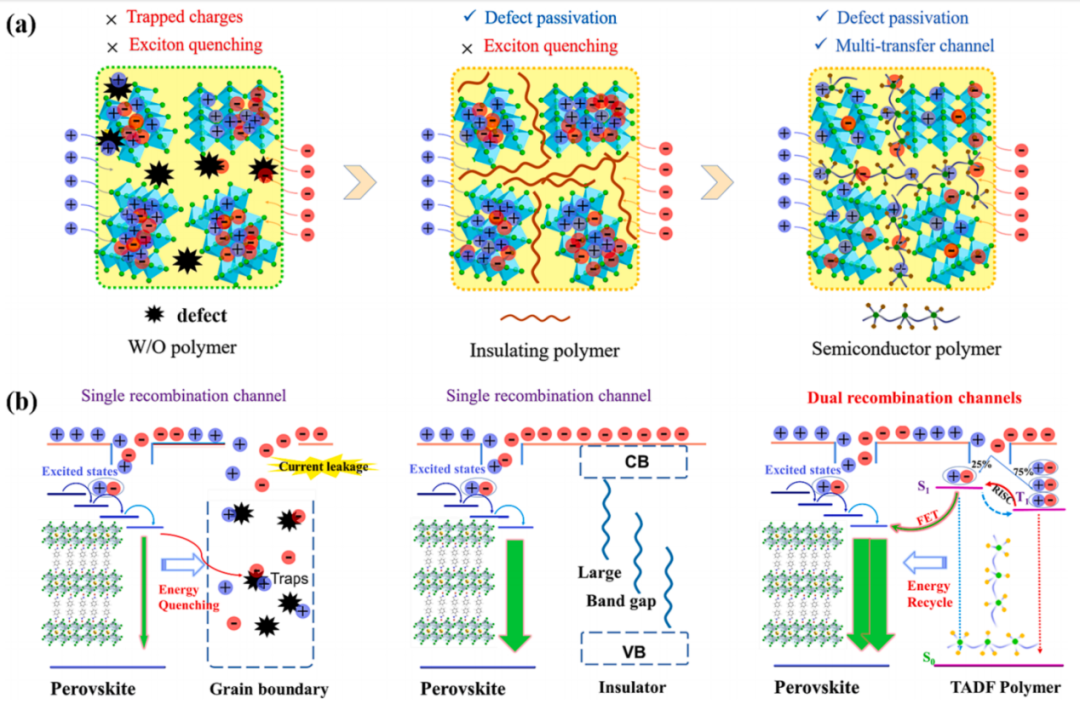

激子利用率是影響PeLEDs效率的關鍵因素之一。激子是由從PeLEDs的陽極和陰極分別注入的空穴和電子在空穴傳輸層/發光層界面、電子傳輸層/發光層界面形成或鈣鈦礦發光材料內部相遇形成的“電子-空穴”對。激子由25%的單重態激子和75%的三重態激子組成。在 PeLEDs 中,常引入具有熒光發光性能的有機小分子半導體傳輸材料 (TPBi)、有機聚合物空穴傳輸材料 (PVK)或傳統聚合物熒光材料 (PEO)等作為鈣鈦礦發光薄膜的添加劑或近鄰層。這些材料中的激子在退激發時,由于自旋“禁阻”,以及單重態和三重態能級差較大,只有單重態激子可以通過發光輻射的形式退激發,而三重態激子不能以發光的形式退激發,導致四分之三的激子被浪費。這就使得用傳統熒光材料作為摻雜劑或者界面緩沖層的 PeLEDs 的內量子效率(Internal Quantum Efficiency, IQE)不會超過25%。

為了使單重態激子的利用率更高和回收利用三重態激子能量,我們在PeLEDs的引入不同種類的發光材料,使PeLEDs中IQE有望達到100%。本文將概述近5年來,我們課題組與江蘇海洋大學班鑫鑫老師組、蘇州大學王照奎老師組合作,通過添加劑輔助法、器件界面工程和結構優化法,將傳統熒光材料、磷光材料、傳統的熱激活延遲熒光(Thermally activated delayed fluorescence, TADF),封裝的熱激活延遲熒光樹形材料(Encapsulated-TADF dendrimer)、有機熱激活延遲熒光聚合物材料(TADF polymer)引入器件,來鈍化薄膜中的缺陷、平衡載流子的傳輸和提高激子輻射復合效率,以提高PeLEDs的效率和穩定性,改善綠光和藍光PeLEDs的光電性方面所做的嘗試:將綠光器件PeLEDs的電流效率提高到66.1 cd/A,藍光PeLEDs的EQE提高到12.38%。

主要內容

1. 結構優化法

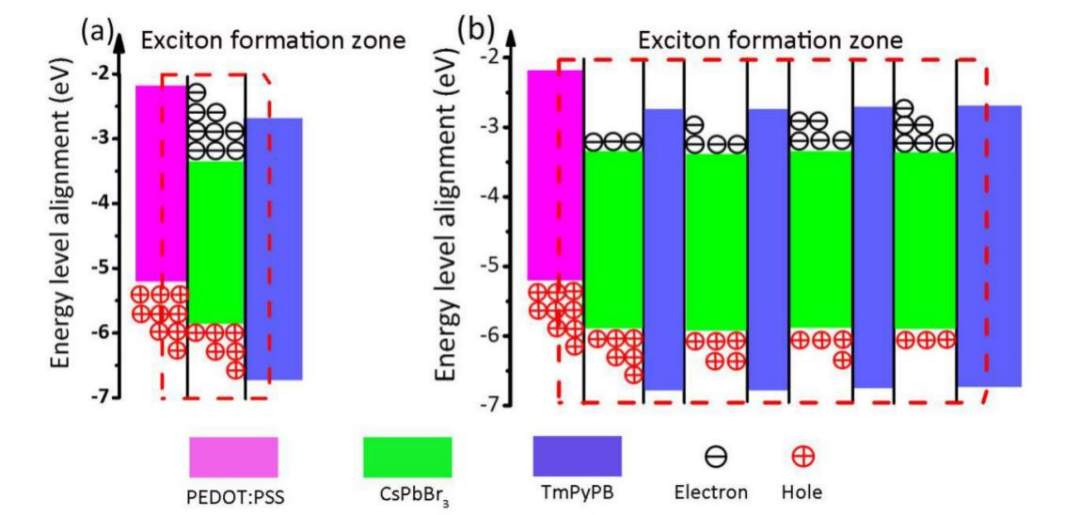

我們采用結構優化法,將鈣鈦礦發光薄膜/傳統有機小分子熒光材料單元(CsPbBr3/TmPyPB)多次旋涂制作如圖1所示的(CsPbBr3/TmPyPB)n多量子阱結構,其中n=1或4。在具有4個單元的綠光PeLEDs中,激子產生界面比只有1個單元的多6個,激子的形成區域加寬,繼而使激子產生界面處的激子濃度降低,減少激-激淬滅,使更多的激子輻射復合發光,改善了器件的EL性能和穩定性。

圖1 激子產生的界面和區域示意圖(a)對比PeLEDs (n=1);(b)優化PeLEDs (n=4)。黑色實線代表產生激子的界面,紅色虛線框代表產生激子的區域

2. 器件界面工程法

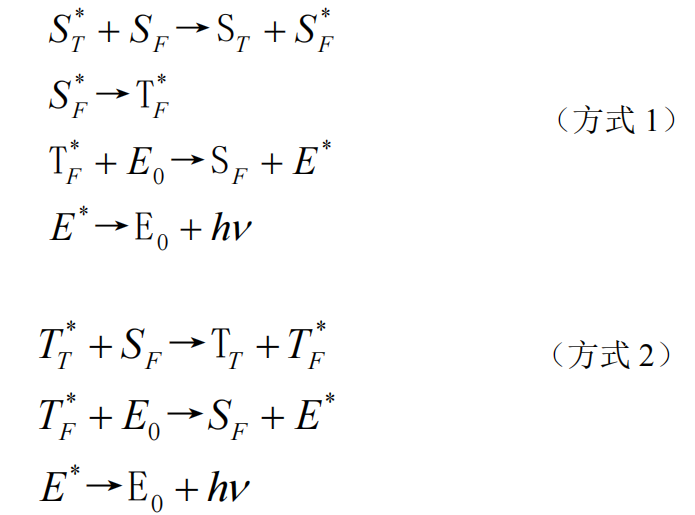

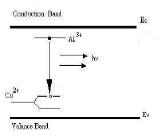

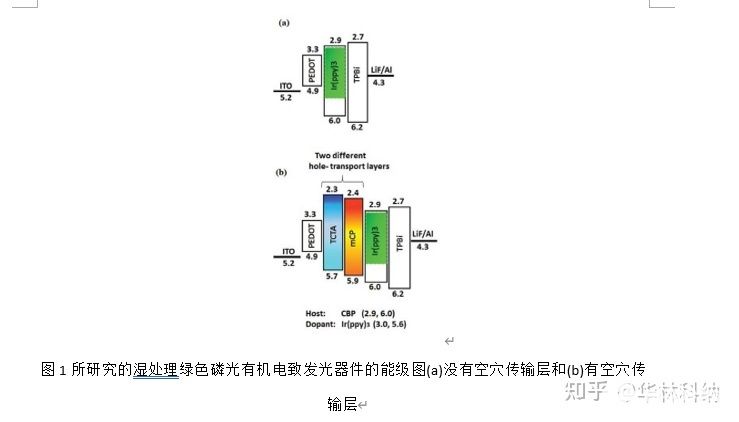

前述,我們在PeLEDs中使用具有傳統熒光發光性能的電荷傳輸材料作激子阻擋層(例如TAPC, TmPyPB),雖然可以一定程度上抑制單重激子和三重態激子的擴散,但是這些材料由于自旋禁阻效應,其本身的三重態激子無法通過輻射復合的方式退激發,使得鈣鈦礦發光層中的三重態激子不能被充分利用來發光。為了解決這個問題,具有IQE接近100%的磷光材料FIrpic和具有電子傳輸能力的TmPyPB以共蒸的形式熱蒸鍍沉積到鈣鈦礦發光層(CsPbBr3)和電子傳輸層之間。如圖2所示,CsPbBr3/ TmPyPB: FIrpic 界面產生的所有激子都可以利用:FIrpic作為磷光敏化劑,是主體材料TmPyPB的受體;是發光材料 CsPbBr3?的施主,其能量傳遞有兩個途徑,分別為:

這里h?是發出光子的能量,S和T分別表示單重態激子和三重態激子,下腳標T和F表示分別用主體材料TmPyPB 和染料敏化劑 FIrpic, E0?和 E*分別表示鈣鈦礦發光材料CsPbBr3?的基態和激發態,上角標*表示激發態。最終,基于TmPyPB:FIrpic復合激子阻擋層的PeLEDs的電致發光效率和穩定性都比參考器件提高了2倍多。

圖2 CsPbBr3發光層和TmPyPB:FIrpic復合激子阻擋層之間的多級能量轉移示意圖,其中虛線箭頭表示 Dexter能量轉移,實線箭頭表示F?rster 能量轉移

3. 添加劑輔助法

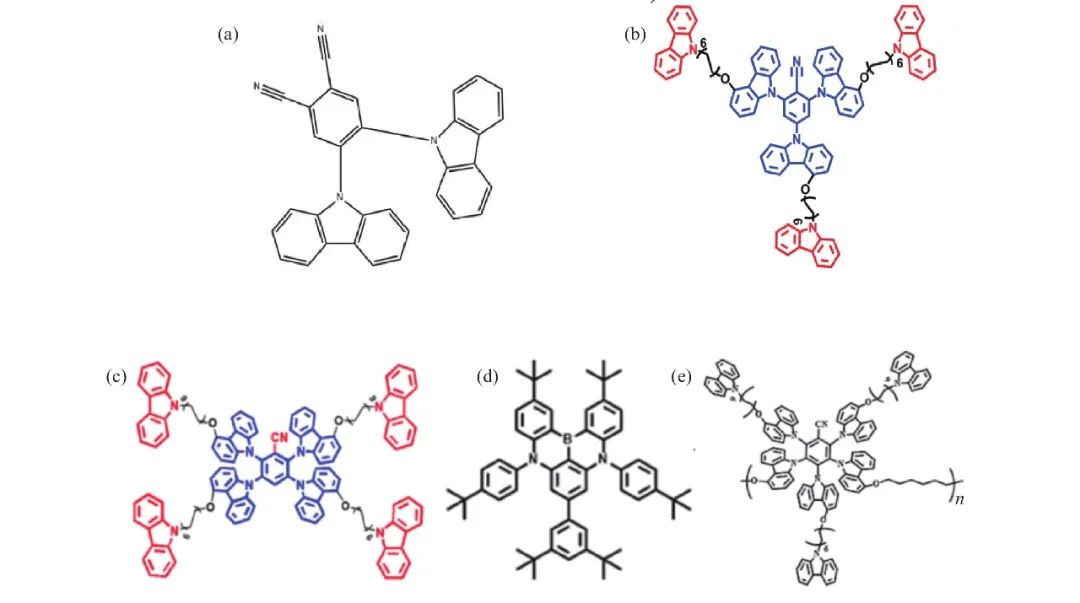

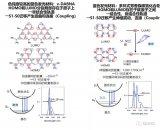

圖3 熱激活延遲熒光材料(TADF)的分子結構 (a)2CzPN (傳統TADF);(b)Cz-3CzCN (TADF 樹形分子);(c)Cz-4CzCN (TADF 樹形分子);(d)t-DABNA-dtB(TADF 樹形分子)(e)P-Cz5CzCN(TADF 聚合物)

有機磷光材料中,稀有金屬元素(如Ir或Pt,Re等)的引入,使成本增加。為了解決這個問題并突破自旋禁阻效應,實現100%的IQE,Adachi課題組在2012年提出并獲得了無需引入重金屬元素的、IQE接近100%的熱激活延遲熒光(TADF)材料。與傳統的熒光材料相比,TADF的單重態激子(S1)能級和三重態激子能級(T1)的能極差小很多(小于100 meV),使得能量可以通過反向系間竄越過程(Reverse Intersystem crossing, RISC)由單重態激子轉移到三重態激子上,然后輻射復合發出熒光,實現100%的激子利用率。接下來將討論將不同種類的TADF分子(分子結構如圖3所示)引入PeLEDs中的能量轉移機理。

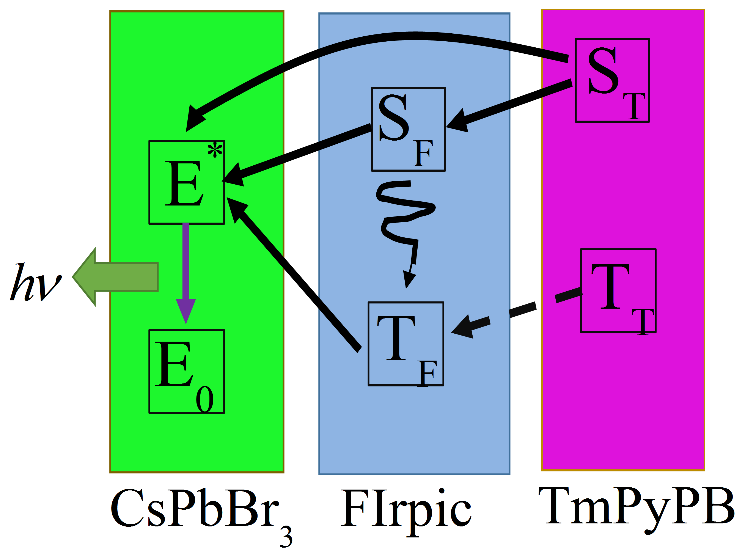

圖4(a) 鈣鈦礦、添加劑、陷阱和晶界分布的示意圖(b) 發光薄膜的電荷注入、激子復合和能量轉移示意圖

TADF樹形分子可以很好地回收利用單重態激子和三重態激子,也可以很好地避免TADF分子發光核之間的激-激淬滅,但是TADF樹形分子的導電性不好。為了解決導電性差的問題,我們采用班老師組合成的兩種聚合物作為鈣鈦礦發光薄膜的添加劑,即導電性差的無“TADF發光核”-“殼”結構的絕緣聚合物P-5CzCN和導電性較好的有“TADF發光核”-“殼”結構的半導體TADF聚合物P-Cz5CzCN。研究表明兩種聚合物都可以鈍化鈣鈦礦膜的缺陷來減少鈣鈦礦的非輻射躍遷從而抑制俄歇復合,但是無有“TADF發光核”-“殼”結構的絕緣體聚合物P-5CzCN不能有效地抑制激子的淬滅,而具有“TADF發光核”-“殼”結構的半導體聚合物P-Cz5CzCN更有利于改善載流子傳輸和改善激子利用率,如圖4所示。進一步的研究表明具有“TADF發光核”-“殼”結構的聚合物更有利于增強疏水性、鈣鈦礦的熱穩定性、結晶的均勻性和發光性能。最后,基于有“TADF發光核”-“殼”結構的TADF聚合物的綠光quasi-2D PeLED實現了66.1 cd/A的高電流效率和17.4%的EQE,小的效率滾降和高的色純度。

結論

研究表明引入能隙比鈣鈦礦能隙更大的傳統熒光發光材料可以更好地回收單重態激子;引入單重態和三重態激子能量都遠高于鈣鈦礦能隙的內量子效率接近100%的有機磷光材料和不同種類的TADF材料可以更好的回收利用單重態和三重態激子,使PeLEDs的IQE有望達到100%。與傳統的TADF材料相比,新型TADF材料:具有“核”-“殼”結構的TADF樹形分子(例如Cz-3CzCN和Cz-4CzCN等)、具有“TADF核”-“殼”結構的半導體TADF聚合物(P-Cz5CzCN),可以鈍化薄膜內的缺陷的同時,還可以有效地抑制TADF發光核之間由于直接接觸所導致的激-激淬滅,進一步提高激子的利用率,使綠光和藍光PeLEDs的效率和穩定性得到極大的提高。這種方法在基于3D的鈣鈦礦發光薄膜(CsPbBr3)和quasi-2D鈣鈦礦發光薄膜(PEA2Csn-1PbnBr3n+1、p-F-PEA2Csn-1PbnBr3n+1)的PeLEDs中得到了論證。該方法也可以應用其它類型的鈣鈦礦發光器件,以實現高效率和高穩定性,為鈣鈦礦發光器件的商業化提供一條可行的參考策略。

團隊及作者介紹

課題組依托于廣州大學物理與材料科學學院、廣東省硅基信息材料與集成電路設計高校重點實驗室。凝聚態物理是廣東省特色重點學科,材料科學學科進入ESI全球前5‰,位列軟科2021世界一流學科排名前201-300。團隊目前有教授1位,副教授1位,講師2位,助理實驗師1位。主要從事新型發光材料與器件方面的研究。

潘書生,博士,廣州大學物理與材料科學學院教授、博士生導師,先后在中國科學院固體物理研究所、新加坡南洋理工大學、香港理工大學等地從事科研工作。多年來在新型光電探測材料與器件、發光材料、非平衡材料生長等領域開展研究工作,取得了多項研究成果。發表SCI論文90余篇,引用3400多次,H指數34。申請日本、中國發明專利等10項(授權8項)。主持國家自然科學基金、廣東省自然科學基金、人社部“香江學者”計劃等。

高春紅,博士,廣州大學物理與材料科學學院副教授、碩士生導師,曾在西南大學物理科學與技術學院副教授。多年來從事巨磁電阻、有機/鈣鈦礦發光二極管和太陽能電池、探測器相關的材料與器件物理方面的研究工作。主持國家自然科學基金青年項目,中央高校一般項目,西南大學博士基金(引進人才計劃),“光電信息技術”湖南省應用基礎研究基地項目等。發表SCI論文30余篇,申請并授權中國發明專利5項。

葛軍,博士,廣州大學物理與材料科學學院講師。曾在法國國家科研中心微電子電子及納米技術研究所(CNRS-IEMN)從事研究工作,在加拿大國立科學研究院(INRS-EMT) 微納加工實驗室(LMN)做博士后,獲評廣州大學廣州學者。多年來致力于神經形態計算,研究興趣包括不同類型的阻變式神經形態器件及陣列系統,如硅基氧化物憶阻器、二維層狀材料憶阻器,氧化物界面型憶阻器,光電多模態憶阻器等。主持國家自然科學基金、廣東省自然科學基金、廣東省教育廳、廣州市科技局等多個科研項目。在主流研究期刊發表SCI論文20余篇,Google學術H指數15,申請和授權專利10余項。

審核編輯:黃飛

?

電子發燒友App

電子發燒友App

評論