2014CES向我們展示了各種健康醫療設備,昭示著物聯網時代正健步走來。科技巨頭谷歌收購Nest和Android Wear開放平臺對健康數據監控的關注,將此行業的繁榮推向高潮。

除了關注健康數據的可穿戴設備,我們還應該看向哪里?運動的、健康的,還有生病的、羸弱的。我們對移動醫療的關注和投入相對仍不足。但是現在,風投已經開始流入智能醫療硬件領域。

硬件時代的曙光已經到來。移動醫療領域這一“金礦”亟待開掘,但機會和風險俱在。把握時代的脈搏還不夠,軟硬件跨界資源的整合、完整供應鏈的掌控和產品更新換代的節奏,都是創業者們需要使出的必殺技。

醫療硬件的創業者們,這一次是否站對了風口,究竟能不能飛起來?

從手機研發銷售到醫療硬件

在上世紀90年代,移動通信業上不發達,黑色的摩托羅拉“大哥大”是土豪才用得起的手機。

1999年,年輕的李承志剛畢業不久,厭倦了汽車行業復制國外設計的做法,轉身加入了摩托羅拉,做起了一名手機架構設計師。這是他互聯網硬件產品生涯的開始。

在微軟創投加速器的小型茶水間,現任糖護科技CEO的李承志繼續講述著自己的軟硬件生涯。

在摩托羅拉工作3年后,他先后在中電賽龍和德信無線從事手機架構管理工作。2010年,他開始了自己的第一次創業。通過接受美國Infosonics的投資,他將運營商定制手機銷往拉丁美洲地區,從設計研發到采購銷售一整套供應鏈環節,他都要進行管理和掌控。

在手機圈從業14年后,他看到了智能移動醫療的發展契機,開始了自己的第二次創業,目標是醫療軟硬件。從汽車底盤設計到手機設計銷售,再到今天的醫療硬件,無不對應著傳統通信業到互聯網、移動互聯網時代的變遷。積極投身到科技行業變化中的李承志,能不能把握住機遇?

移動互聯網細分領域之多,令這個行業充滿著機遇和陷阱。為什么投入到專業的移動醫療垂直領域?“我有個醫學博士的朋友,他的孩子得了糖尿病,后來我們就想一起做事,將糖尿病和移動互聯網結合起來,因為這部分用戶量大、粘性強、使用率高。”李承志說。

我國的糖尿病患者有多少?據國際糖尿病聯合會估計,全球約有3.7億糖尿病患者。而《美國醫學協會雜志》調查稱,截至去年9月,中國糖尿病患者已達1.14億,約占全球糖尿病人總數的三分之一。

互聯網行業正在顛覆著各種傳統行業,醫療行業也是其中之一,同時可謂是較為“難啃的骨頭”。

糖尿病監控為何適合移動互聯網化?“傳統的血糖儀檢測,需要拿出紙筆記錄,或者找到電腦輸入表格曲線,然后打印出來帶給醫生看。”李承志說。而李承志的糖護士手機血糖儀是將傳統的糖尿病檢測進行移動互聯網化,自動進行采樣,生成曲線,方便用戶實時監控。

MediCool醫庫軟件公司董事長Dr2認為,移動醫療硬件設備的加入,因其隨身攜帶和方便的特點,使得患者的依從性、醫療人力資源的分配效率和疾病防控等方面都有極大地提升。

“糖護士擁有先發優勢,率先進入醫療硬件行業進行積累,加之其擁有硬件產品經驗,目前已經建立起技術壁壘,或將產生較強的用戶粘性。”Dr2如是說。同時,糖護士背后還擁有三諾生物的醫療支撐和創新工場及微軟創投的互聯網技術支持。

手機監測醫療健康指數

全球IT評論家“莫博士”(沃爾特·莫森博格Walt Mossberg)曾對智能醫療發表過自己的看法。他撰文稱:“目前可穿戴智能設備發展得如火如荼,并傾向于健身數據的追蹤,但是醫療領域并未受到過多關注。科技在醫療領域的進步速度非常緩慢。”

莫博士在博文中親測了幾款手機血糖儀,其中一款是iHealth智能血糖儀。iHealth是美國硅谷的一家個人健康數據管理公司,擁有包含血壓計、血糖儀、體重秤等在內的多種健康智能設備。iHealth智能血糖儀設計簡潔,流線形身材,科技范兒十足,同時支持iOS和Android主流設備。

李承志的糖護士手機血糖儀,主要利用小型外接硬件設備采集血樣,通過手機應用進行數據存儲、管理和分析,同時加入分享、遠程監控和知識普及的功能,幫助患者和家人實時監控血糖水平,方便地進行健康管理。

具體而言,手機應用上有五個功能,分別是測量、管理、分析、論壇和商城。用戶可以在測試模塊中,對血糖值進行長短期的目標設定。目前,用戶可以將血糖指數分享到微博、微信朋友圈等社交平臺上。

下一步,李承志計劃將應用接入線上醫療平臺,如春雨掌上醫生等。在分享功能中,點擊相應醫療平臺,會自動將用戶的血糖曲線截圖,使其可以就血糖指數和餐飲情況與醫生進行線上溝通。

糖護士血糖儀除了外觀和連接,在功能上與iHealth有著相似之處。不過,iHealth是通過藍牙將硬件檢測的數據傳輸到手機上,而目前糖護士還是通過外接的方式實現數據傳遞。

為了實現iOS和Android設備的準確適配,李承志團隊將產品寄往蘋果(532.87, 4.17,0.79%)總部進行iOS認證測試;安卓方面,由于國內市面上的安卓設備種類繁多,他們找來了380多款設備,一一進行外接測試,適配率達到95%。

李承志表示,將在今年年底,發布新版糖護士血糖儀,會實現藍牙連接等多種無線連接方式,同時開發全新的硬件設備界面,爭取做到簡單易用更美觀,便于全齡段的用戶使用。

風投進入移動醫療領域

據美國市場研究公司Grand View Research最新發布的研究報告顯示,預計到2020年,全球移動醫療健康市場的規模有望超491億美元。

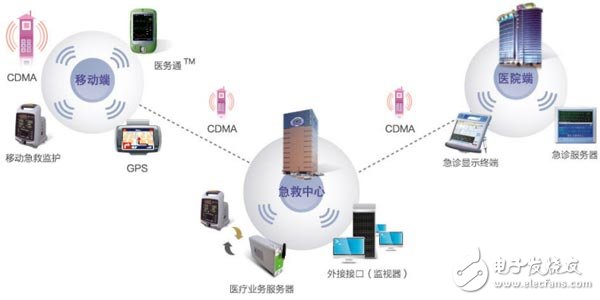

移動互聯網催生醫療各細分領域走入醫療移動化、智能化和信息化時代。包括病情預測、診斷、病情管理、后期康復在內的醫療環節均有互聯網公司開始涉足。新的移動醫療模式,如病情監控、遠程醫療、大數據解決方案成長較快。

去年,國內移動醫療領域的投資開始升溫,包括春雨掌上醫生、大姨嗎、糖護科技等公司均獲得不同程度的投資。雖然行業前景可觀,但是各家也存在不同的優勢和問題。

春雨天下是較早進入該領域的選手,旗下產品春雨掌上醫生App于2011年上線,主要是面向醫生和醫患的尋醫問診環節。目前仍在做商業化探索,比如用戶開通會員的增值服務,包括獲得線上醫生優先回答權利,以及更多個性化驗單解讀和飲食指導等。

目前,春雨掌上醫生已經獲得多輪融資,但商業模式狀況的探索并不夠順利。對于用戶獲得的醫生診斷服務是免費的模式,通過會員制進行收費。這種模式存在發展瓶頸,醫生的診斷和驗單涉及專業知識,不容易界定。

于2012年1月上線的大姨嗎應用走的是女性醫療健康垂直路線。據悉,大姨嗎通過采集女性用戶生理數據進行分析,為用戶提供健康建議。據悉,大姨嗎將圍繞健康服務的定位來做增值服務。

大姨嗎于去年9月獲得紅杉資本千萬美元B輪融資。據EnfoDesk易觀智庫《中國女性工具APP市場月度監測報告2014年1月》數據顯示,截至2014年1月,大姨嗎APP累計用戶規模遠超其他女性工具APP。

2013年9月,糖護科技獲得創新工場和三諾生物300萬元的天使輪投資。李承志表示,不僅要做一款醫療硬件,更希望糖護士手機血糖儀能夠成為一個醫療數據服務平臺,做用戶私人定制的血糖管家。

在盈利模式方面,春雨掌上醫生是通過會員制,大姨嗎主要是廣告和流量置換,而糖護士是通過售賣血糖儀測試試紙來盈利。據悉,糖護士未來將在手機應用上開放商城環節,銷售試紙。

截至發稿,糖護士已經在不到20天內,在國內眾籌網站“點名時間”上籌集到了11.8萬元的資金。未來還將通過電商網站、線下門店和運營商等多種渠道進行銷售。

移動醫療的門檻和風險

移動醫療入口是一個資源和技術驅動要求較高的領域。春雨掌上醫生、好大夫在線屬于醫生入口,通過整合處于價值鏈中樞地位的醫生資源,吸引用戶上線,尋求診斷服務。

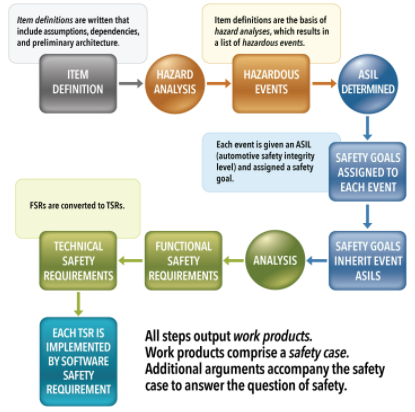

進入該領域的公司要求同時整合醫療和移動互聯網資源,這種跨界并非簡單的糅合。不少公司偏向針對普通用戶提供健康和醫療服務,這部分用戶基數先對較大。而專業的醫療診斷和監控業務,一旦涉及到醫療事故,將承擔的法律責任也較大,這是令不少創業者望而卻步的因素之一。

上述行業人士Dr2表示,移動醫療行業主要有四大入口:專業人士、機構、硬件和大眾入口。這些入口都由很大交叉重疊,項目操作時一般是整體化看待的。而其中的醫院是資源驅動型的,進入者需要擁有大量的產業資源,以及管理和技術儲備等全方位資源整合能力。

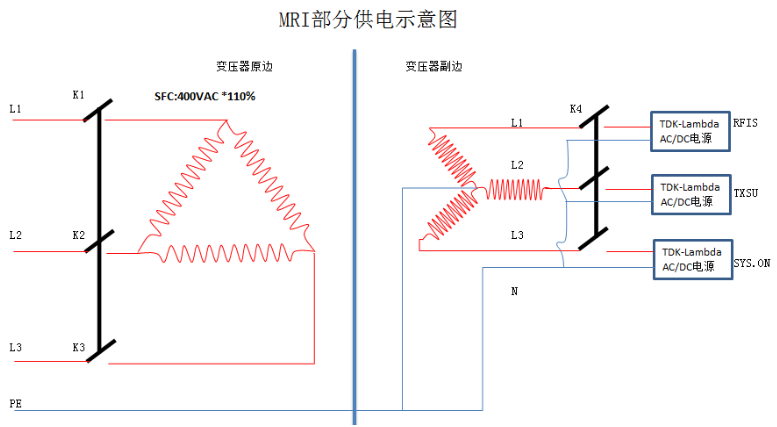

醫療硬件方面,各移動醫療服務商通過手機應用、可穿戴設備、外接硬件進入。硬件方面,同智能手機一樣,旨在平衡性能和功耗;軟件方面,力爭提供專業、實用、貼心的醫療服務,同時經營大數據或個性化數據業務。

目前,醫療硬件可以提供的主要醫療服務有數據測量和病情監控等,手機應用較多涉足醫生診斷和健康知識服務等環節。據前述GVR報告稱,病情監測服務將占據優勢,同時也是移動醫療健康市場增速最快的領域。預計2014年到2020年之間,其復合年均增長率有望達50%。

而既涉足醫療硬件又納入手機應用的創業公司是上述提到做智能血糖儀的糖護科技,為糖尿病患者提供數據測量、監控和分享服務。今年2月,糖護士獲得了經藥監局臨床測試通過的CFDA醫療器械許可證,這在醫療軟硬件中尚屬首家。

在談到移動醫療的門檻時,李承志對新浪科技表示,一個是政府的監管門檻,另一個是技術門檻較高。比如血壓計屬于電子產品較容易生產和測量,但血糖儀設計到生物化學,想觸網會遇到技術門檻。他坦言背后主要是三諾生物在做醫療資源的整合和技術支撐,也是投資人看好的一個因素。

不僅僅是政府監管和技術門檻,醫療硬件銷售渠道方面則需要深厚的產業鏈資源。李承志曾經在摩托羅拉手機研發、生產、銷售等供應鏈管理經驗,為他從事硬件創業打下了基礎。同時,三諾生物醫療資源的加碼,也使其產品在醫療資源上的積累有所落地,從而避免走太多彎路。

目前,糖護士血糖儀是在眾籌平臺點名時間上進行預售。李承志表示,一方面,三諾生物在全國2萬家醫療器械門店提供銷售支持,另一方面將和京東(滾動資訊)合作,銷售其醫療硬件產品。同時還會考慮和運營商合作,搭售硬件產品,通過試紙分成。

2014將是醫療硬件快速推進的一年。據媒體報道,中國醫藥物資協會發布的《2013中國醫藥互聯網發展報告》顯示, 2013年中國移動醫療市場規模達到23.4億元,較2012年的18.6億元增長了近26%。

業內人士分析認為,動醫療剛需化、診療效率亟待提高和國家政策鼓勵,會在2014年讓移動醫療在行業將得到快速普及。

但是,這種新的契機同時也蘊藏著風險。李承志正在和投資人談A輪融資,但他表示不是要估值,而是考慮在未來一兩年能夠安全運營的資金。“畢竟這個行業有風險,啟動得早不一定有結果,有些行業需要慢慢來看,不是馬上就能賺錢的,現在來說盈利模式還不成熟。”他坦言道。

“健康移動醫療,實際想象得不一定有看上去那么美,也不一定那么快成熟。”他補充道。

風險究竟在哪里?一方面,醫療行業處于政府監管下,銷售醫療器械需要臨床測試通過,才能獲得國家認證;另一方面,醫療硬件產品本身有接受度的問題,尤其是初創企業面臨很高的教育成本。

用戶為什么要買?有多少剛需在里面?是病患還是關注病患的人群才是目標用戶?公司能承受多大風險?這些都是想要進入移動醫療領域,或正在創業的“淘金者”,需要考慮的問題。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論