任何一個(gè)加密貨幣項(xiàng)目都可以看作是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體,加密經(jīng)濟(jì)機(jī)制是經(jīng)濟(jì)體的根基和推進(jìn)體系持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)力。區(qū)塊鏈發(fā)展到現(xiàn)今這個(gè)階段,人們?cè)诠沧R(shí)協(xié)議、可擴(kuò)展性方向都出現(xiàn)了大量的嘗試和各種創(chuàng)新,但是在加密經(jīng)濟(jì)模型設(shè)計(jì)方面的創(chuàng)新相對(duì)來說則不那么多見。

區(qū)塊鏈的世界,既需要計(jì)算機(jī)專家也需要經(jīng)濟(jì)學(xué)家,Nervos 加密經(jīng)濟(jì)研究小組做了大量的研究分析并發(fā)布了 Nervos CKB 經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提案,希望可以拋磚引玉,引起大家的探討。

兩個(gè)重要的方向

在現(xiàn)有的區(qū)塊鏈系統(tǒng)中,代幣的用途大致可以被分為兩個(gè)方向:一種是 SoV(Store of Value / 資產(chǎn)存儲(chǔ)),另一種是 MoE(Medium of Exchange / 交易媒介)。

SoV

SoV 屬性的代幣,通常會(huì)在以下三個(gè)維度做出努力:

· 確保足夠的稀缺性

· 確保足夠的算力和安全性

· 價(jià)值的增值保值

MoE

MoE 屬性的代幣,通常會(huì)傾向于在以下三個(gè)維度做出努力:

· 更低的交易手續(xù)費(fèi)

· 更快的交易速度

· 更優(yōu)的連網(wǎng)體驗(yàn)(我們不希望一個(gè)系統(tǒng)要求交易雙方都同時(shí)在線,甚至握手三次才能完成交易。)

SoV vs MoE

一個(gè)方向的經(jīng)濟(jì)模型最佳化,不太可能是另一個(gè)的最佳化,因?yàn)?SoV 和 MoE 具有不同的系統(tǒng)資源利用方式:交易花費(fèi)是一瞬間的,而且計(jì)算和帶寬是可更新的資源,但是保值卻需要長期的占用資源。就像我們買黃金,并不是用它來作為交易媒介,而是用來保值。下面我們先來分析比特幣和以太坊這兩個(gè)最大加密經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)模型,我們經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn)它們?cè)诳沙掷m(xù)性上都存在各自的問題。

比特幣加密經(jīng)濟(jì)模型

比特幣 as MoE

比特幣是一個(gè)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的電子現(xiàn)金系統(tǒng), 但是它在走 MoE 這條路時(shí),面臨著幾個(gè)問題:

· 交易速度慢:TPS 低,交易至少需要經(jīng)過 6 個(gè)區(qū)塊確認(rèn);

· 交易手續(xù)費(fèi)高;

· 現(xiàn)今很少有人會(huì)用比特幣來頻繁交易,大家都把比特幣視為數(shù)字黃金用來保值。

雖然作為 MoE 是比特幣最為本質(zhì)的屬性,但是比特幣作為一個(gè)交易媒介,目前并不那么成功。但是發(fā)展到現(xiàn)在,由于先發(fā)優(yōu)勢(shì),和經(jīng)過了十年的驗(yàn)證,比特幣慢慢擁有了大范圍的礦工來保障系統(tǒng)的安全性和可持續(xù)性。如果一個(gè)系統(tǒng)的安全性和可持續(xù)性越高,那么它的價(jià)值就會(huì)越高——現(xiàn)在的比特幣更像一個(gè)儲(chǔ)值平臺(tái)而不是交易的中介。

比特幣 as SoV

在未來,比特幣的出塊獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)持續(xù)減半,距離下一次減半還有差不多 400 天,由于稀缺性的增加,比特幣的預(yù)期價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲,這也代表著未來需要投入更多的算力來保證整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全性。

當(dāng)比特幣的出塊獎(jiǎng)勵(lì)不足以彌補(bǔ)礦工的算力投入時(shí),礦工將主要依靠手續(xù)費(fèi)來彌補(bǔ)算力投入的成本;當(dāng) 2100 萬枚比特幣都被挖完,礦工則完全依賴手續(xù)費(fèi)來獲得收入。問題是,將比特幣作為數(shù)字黃金儲(chǔ)值平臺(tái)的人,不太會(huì)有大量的交易需求,那么誰來支付礦工所需要的獎(jiǎng)勵(lì)呢?

我們從比特幣區(qū)塊大小的角度,來看一下這個(gè)問題。

我們都知道,比特幣的區(qū)塊大小是一兆,它通過限制區(qū)塊的大小,從而催生出一個(gè)交易拍賣市場(chǎng)。一個(gè)區(qū)塊容納的交易筆數(shù)越多,才有可能促成更高的手續(xù)費(fèi),礦工的收入也會(huì)增多。而這一點(diǎn)也和 SoV 存在悖論。反過來看,如果比特幣沒有借助它的稀缺性提升它的價(jià)格,那么礦工也得不到足夠的獎(jiǎng)勵(lì)支撐收益。

比特幣有很多個(gè)分叉,它們會(huì)使得交易手續(xù)費(fèi)更低、交易更快、更加便捷,而這聽起來似乎更像 MoE。我們拿比特幣的兩種分叉幣 BCH、BSV 來舉例。BCH 和 BSV 的區(qū)塊大小分別是 32MB 和 128MB,由于擴(kuò)容的原因,BCH 和 BSV 可以容納更多的交易,也有更好的交易體驗(yàn)。

雖然它們把比特幣的區(qū)塊大小擴(kuò)大,但是這不可避免的會(huì)引出另外一個(gè)問題:他們的區(qū)塊真的能夠被填滿嗎?他們的系統(tǒng)里真的會(huì)有這么多的交易嗎?

如果沒有被填滿,這個(gè)競(jìng)拍市場(chǎng)就失效了,交易手續(xù)費(fèi)也沒有辦法讓礦工得到額外的獎(jiǎng)勵(lì):在區(qū)塊大小被限制、稀缺的時(shí)候,交易者會(huì)設(shè)定更高的手續(xù)費(fèi),來促使自己的交易被打包。當(dāng)區(qū)塊大小被放大,變得相對(duì)不稀缺時(shí),交易者只需要付哪怕一點(diǎn)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),他的交易就會(huì)被打包。這可能導(dǎo)致交易手續(xù)費(fèi)市場(chǎng)崩潰。

對(duì)于礦工來說,他們最注重的是利益。只要區(qū)塊不被填滿,交易手續(xù)費(fèi)就會(huì)越來越低,在出塊獎(jiǎng)勵(lì)相同的狀態(tài)下,交易手續(xù)費(fèi)越低的平臺(tái),就會(huì)慢慢被礦工拋棄,礦工越少的平臺(tái),就越不安全。

BCH 和 BSV 看似都在為更便捷的交易做努力,但是我們同樣也看到,越往 MoE 的方向走,那么系統(tǒng)作為 SoV 的價(jià)值可能就會(huì)越低。這就是分叉幣將會(huì)遇到的一些困境。

智能合約平臺(tái)的加密經(jīng)濟(jì)模型

智能合約平臺(tái)具有保值和執(zhí)行交易的雙重功能。它們與單純支付網(wǎng)絡(luò)的不同之處在于,它們承載的資產(chǎn)不僅僅是自己的原生代幣,還包括上層應(yīng)用的資產(chǎn),例如在 ERC20 智能合約里的加密資產(chǎn)。智能合約平臺(tái)的經(jīng)濟(jì)模型同樣也面臨著 MoE 和 SoV 取向問題。

以以太坊為代表的智能合約平臺(tái),普遍將價(jià)值錨定在電費(fèi)和算力上,同時(shí)承載著平臺(tái)幣以及在平臺(tái)上發(fā)行的資產(chǎn)。

Gas 的設(shè)計(jì)

我們拿以太坊來舉例,以太坊被稱為世界電腦(Word Computer),它是一個(gè)分布式的運(yùn)算平臺(tái)。如果我們想要使用以太坊平臺(tái)進(jìn)行運(yùn)算,我們就需要付給平臺(tái)執(zhí)行運(yùn)算所需要的 Gas 費(fèi),也就是我們平常說的手續(xù)費(fèi),Gas 費(fèi)是 ETH 這個(gè)代幣主要的功能。

以結(jié)果來看,Gas 費(fèi)用對(duì)于開發(fā)者和用戶來說,都是一種負(fù)擔(dān)。因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)的升高不一定會(huì)讓開發(fā)者的收益變高,也不會(huì)讓使用者的體驗(yàn)變好,所以當(dāng) ETH 的價(jià)格比較高的時(shí)候,會(huì)比較常聽見開發(fā)者或是使用者的抱怨,這個(gè)時(shí)候,也會(huì)有其他智能合約平臺(tái)跳出來說:「我們這邊手續(xù)費(fèi)比較便宜!」

對(duì)于 ETH 來說,手續(xù)費(fèi)用可能會(huì)成為生態(tài)成長的一個(gè)阻礙,因?yàn)椴徽撌情_發(fā)者或者使用者,都不希望 Gas 費(fèi)用太高。

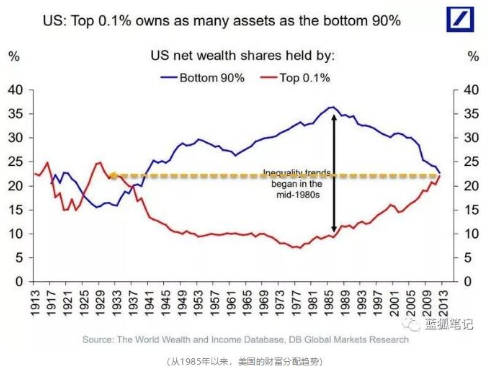

沉重的資產(chǎn)

另外,Gas Fee 的設(shè)置,也會(huì)讓智能合約平臺(tái)的價(jià)值和網(wǎng)絡(luò)中生態(tài)的價(jià)值脫節(jié)。我們也可以把以太坊的 Gas 費(fèi)用當(dāng)作是電力公司在賣的電費(fèi)。對(duì)一個(gè)城市來說,城市的繁榮與否,并不會(huì)對(duì)電費(fèi)造成巨大的影響,電力費(fèi)用的增長與整個(gè)城市的發(fā)展不是正相關(guān)的。假設(shè)智能合約平臺(tái)上的一只加密貓變得非常貴,它幾乎不會(huì)影響平臺(tái)價(jià)值的增長,也不會(huì)提升礦工的收益。從某種程度上來說,礦工在為上層資產(chǎn)價(jià)值的增長白白打工,這樣的情況,我們稱它為沉重的資產(chǎn),智能合約平臺(tái)的礦工承載了更高的資產(chǎn)重量,但并沒有得到相應(yīng)的收益。這會(huì)導(dǎo)致一個(gè)結(jié)果:當(dāng)平臺(tái)上的資產(chǎn)成長了 100 倍,但是平臺(tái)本身的安全性不會(huì)隨之成長 100 倍。

假設(shè)智能合約平臺(tái)上承載的資產(chǎn)價(jià)值遠(yuǎn)大于平臺(tái)本身的價(jià)值,那么攻擊者發(fā)動(dòng)算力攻擊的動(dòng)機(jī)就升高了。因?yàn)橐蕴簧鷳B(tài)的安全是由算力保證的,越高的安全需求,就需要有越多的礦工投入算力來保證。而如果礦工的收益和平臺(tái)生態(tài)的價(jià)值不匹配,那安全系數(shù)就有可能會(huì)降低。

面臨上層應(yīng)用的競(jìng)爭

智能合約平臺(tái)還面臨著另一個(gè)問題:即使解決了它的性能問題,TPS 能達(dá)到 1000 筆/秒,它還是會(huì)面臨來自 Layer 2 的競(jìng)爭(永遠(yuǎn)都會(huì)有更高的 TPS 和更低的手續(xù)費(fèi))。

相比于智能合約平臺(tái),上層開發(fā)團(tuán)隊(duì)不需要關(guān)注平臺(tái)構(gòu)建等一些更復(fù)雜的問題,它們通常專注于性能的提升,所以它們提供的交易體驗(yàn),往往會(huì)比底層智能合約平臺(tái)更優(yōu)惠、更便捷,這無形中成為了智能合約平臺(tái)的競(jìng)爭對(duì)手,而當(dāng) Layer 2 競(jìng)爭到了更多的交易量時(shí),底層的智能合約平臺(tái)則損失了若干的手續(xù)費(fèi)用,這個(gè)時(shí)候,礦工反而因?yàn)?Layer 2 的發(fā)展而降低了收入。

狀態(tài)爆炸

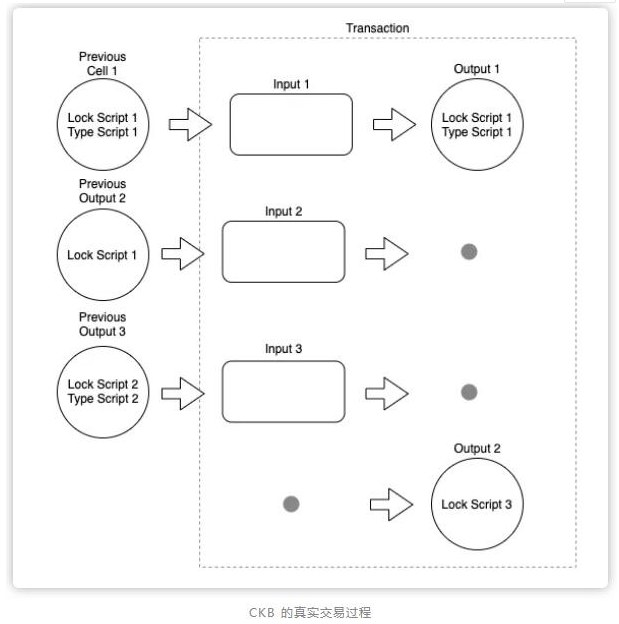

比特幣與智能合約平臺(tái),都用了不同方式來限定平臺(tái)的資源:比特幣限制的區(qū)塊的大小來限制帶寬的使用,智能合約平臺(tái)透過限制每個(gè)區(qū)塊的手續(xù)費(fèi)上限來限定計(jì)算量。但是大部分的平臺(tái)都沒有對(duì)區(qū)塊鏈的存儲(chǔ)空間做限制,存儲(chǔ)空間有保存歷史、不可竄改、可以驗(yàn)證等等的功能。

以太坊社區(qū)現(xiàn)在就面臨著狀態(tài)爆炸的問題,開發(fā)者只需要支付第一次部署合約的手續(xù)費(fèi),就可以永久的占用空間,終身免費(fèi)享用所有礦工與存檔節(jié)點(diǎn)為他保存這些智能合約與其他數(shù)據(jù)的服務(wù)。這樣會(huì)導(dǎo)致的問題是,在未來的某一個(gè)時(shí)間點(diǎn),礦工的付出會(huì)跟不上數(shù)據(jù)成長的速度,而且礦工的利益也沒有跟狀態(tài)的成長綁定,這會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)問題。最近有很多關(guān)于狀態(tài)爆炸的討論,Nervos 架構(gòu)師 Jan 也專門為此寫過一篇文章,來分析區(qū)塊鏈與狀態(tài)爆炸的問題(https://talk.nervos.org/t/topic/1515)。

3+1 個(gè)重要角色

在一個(gè)開放的網(wǎng)絡(luò)中,每個(gè)參與者的想法與利益驅(qū)動(dòng)都不同,而這些不同的想法,也將會(huì)決定一個(gè)區(qū)塊鏈系統(tǒng)最終的走向。

在公鏈加密經(jīng)濟(jì)體系中,一般會(huì)存在礦工(Miner)、持幣者(Holder)、開發(fā)者(Developer)這三個(gè)角色,他們都有不同的訴求,這三個(gè)角色會(huì)共同建立一個(gè)平臺(tái),去服務(wù)盡可能多的用戶(User)。

For Miner

礦工存在的意義是為了維護(hù)網(wǎng)絡(luò)的安全性與不可篡改性,那么對(duì)于礦工來說,他們最在意的是什么?礦工最在意的是利益,他們?cè)谝庾约哼@個(gè)月是否可以回本,今天是否可以回本,這個(gè)小時(shí)甚至是這一分鐘是否可以回本。對(duì)于礦工來說,礦機(jī)和電費(fèi)的成本就是礦工挖礦的成本,他們最關(guān)注的是自己正在維護(hù)的網(wǎng)絡(luò),是否能夠讓自己獲得足夠的收益。

For Holder

持幣者希望自己的投資能夠增值(至少保值),他們的訴求是網(wǎng)絡(luò)的絕對(duì)安全性,對(duì)于他們來說,51% 攻擊是不可以被接受的。同時(shí),持幣者也是那個(gè)最希望看到生態(tài)順利發(fā)展、最有可能支持開發(fā)者的角色,因?yàn)殚_發(fā)者們的興起,就代表著會(huì)有更多的用戶加入,代表著更大的資產(chǎn)增值可能性。

如果有部分礦工是因?yàn)轭A(yù)期利益而投入算力到該鏈,那也可以把他視為是持幣者的一種,因?yàn)樾再|(zhì)跟持幣者非常接近,他們都希望現(xiàn)在的投入可以在未來獲得收獲,因?yàn)檎麠l鏈的價(jià)值提升而獲利。

For Developer

開發(fā)者的訴求更加的多樣化,他們既想要系統(tǒng)的安全性,也想要更好的生態(tài)、更多的用戶、更好的開發(fā)體驗(yàn)。當(dāng)然,一個(gè)安全性不足的平臺(tái),通常無法吸引到最好的開發(fā)者。

For User

用戶的訴求較為單一,他們看重的是使用體驗(yàn)。在使用 App 或是發(fā)送交易時(shí),用戶可能不會(huì)在意其背后的區(qū)塊鏈技術(shù)或是安全性,因?yàn)橛脩糁粫?huì)在極短的時(shí)間內(nèi)曝光在使用場(chǎng)景中。他們?cè)谝獾氖鞘掷m(xù)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)最便宜的地方,就是用戶最多的地方。如果某種代幣擁有全世界最多的支付場(chǎng)景,即使它是中心化的,使用者還是會(huì)非常愿意使用,因?yàn)轶w驗(yàn)足夠好。

另外,用戶的使用體驗(yàn)是不可逆的,就好比說一旦我們習(xí)慣了使用 4K 的屏幕,就很難回到分辨率較差的屏幕使用體驗(yàn);一旦我們體驗(yàn)過更快的網(wǎng)絡(luò)速度,就很難回到過去撥號(hào)連網(wǎng)的時(shí)代。

設(shè)計(jì)一個(gè)全新的加密經(jīng)濟(jì)模型

加密經(jīng)濟(jì)體系中,不同的角色有不同的訴求,那么我們?cè)撊绾伪U线@些角色的訴求呢?在設(shè)計(jì)一個(gè)加密經(jīng)濟(jì)模型之前,我們需要回答三個(gè)重要的問題:

· 如何保障協(xié)議的安全性?

· 如何維護(hù)協(xié)議的可持續(xù)性?

· 如何將不同參與者的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)與提高整個(gè)網(wǎng)絡(luò)價(jià)值的目標(biāo)對(duì)齊?

經(jīng)過長時(shí)間的研究和探討,我們認(rèn)為一個(gè)良性的經(jīng)濟(jì)模型設(shè)計(jì)必須滿足以下條件:

· 底層公鏈必須是價(jià)值存儲(chǔ)的平臺(tái)。它必須能夠承載價(jià)值、累積價(jià)值,吸引更多的礦工、持幣者,擁有類似黃金一樣的特質(zhì)。因?yàn)?MoE 的取向?qū)⒚媾R更多難以自洽的問題;

· 需要對(duì)齊礦工、長期持幣者、開發(fā)者的利益驅(qū)動(dòng);

· 必須絕對(duì)的安全,并且具有能保證礦工長期收益的激勵(lì)機(jī)制;

· 系統(tǒng)安全性與平臺(tái)上承載的資產(chǎn)一同成長。

當(dāng)下,加密經(jīng)濟(jì)學(xué)還是一個(gè)全新的研究領(lǐng)域,我們看到已經(jīng)有很多團(tuán)隊(duì)在這個(gè)領(lǐng)域貢獻(xiàn)著自己的力量。也許在不久的將來,會(huì)有學(xué)者因?yàn)榧用芙?jīng)濟(jì)學(xué)而獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。而現(xiàn)在投入到加密經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究當(dāng)中,無疑是一個(gè)非常好的選擇,因?yàn)楝F(xiàn)在在各社區(qū)有著對(duì)加密經(jīng)濟(jì)學(xué)大量的討論,對(duì)于一個(gè)想要學(xué)習(xí)一門新知識(shí)的人來說,和社區(qū)伙伴進(jìn)行大量的探討,是訓(xùn)練思辨最好的方式。

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評(píng)論