據Yole數據顯示,全球人臉識別市場規模預計將從2017年的40.5億美元增長至2022年的77.6億美元,這期間的復合年增長率可達13.9%。推動市場增長的主要因素包括:iPhoneX帶動更多智能手機集成3D人臉識別,公共場所日益增長的監控需求,以及政府部門等各個產業對人臉識別技術的應用增長。

隨著生物識別技術在智能手機找到新的一片天,并拓展到更廣泛的移動或商務應用,加上用戶對于設備內部信息安全的要求日益提高,刺激業者導入多重因素的生物識別驗證,進一步驅動生物識別市場蓬勃發展…

近幾年,有許多的“舊”科技,因技術的突破或是某個產業的導入,而再度從人們的記憶深處被意識到,例如虛擬現實(VR)、增強現實(AR)、人工智能(AI)…等。近期又有一項技術,因智能手機業者的采納,迎來一波新的應用高潮,甚至將從智能手機出發,拓展到其他移動設備或消費性電子領域,不僅為消費性市場帶來新的商機,也為相關半導體業者迎來春燕,這項技術就是——生物識別(Biometric)。

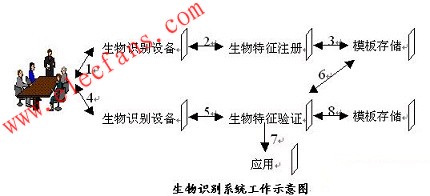

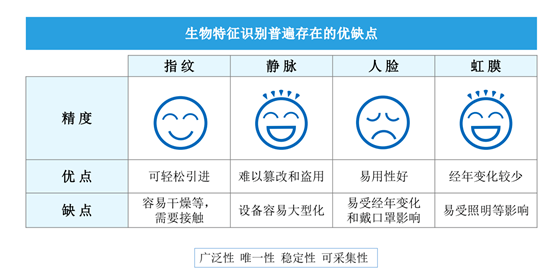

生物識別技術是透過計算機與光學、聲學、生物傳感器和生物統計學原理等高科技手段密切結合,利用人體固有的生理特性(如指紋、人臉、虹膜、指靜脈等)和行為特征(如筆跡、聲音、步態等)來進行個人身份的鑒定。事實上,生物識別技術尤其指紋識別,早被一些企業單位用于“重要區域”的門禁系統,但2013年蘋果(Apple)iPhone5采用指紋掃描搭配TouchID安全協議后,其他智能手機業者如三星(Samsung)紛紛跟進,使指紋識別技術率先進到智能手機系統。

接下來,三星在今年4月推出的GalaxyS8,整合臉部識別技術,以及虹膜識別、指紋掃描等生物識別技術。而今年蘋果iPhone問世10周年紀念旗艦機種X以臉部識別FaceID取代過去的指紋識別,更讓生物識別市場為之沸騰。不僅如此,阿里無人商店帶動的刷臉購物,也讓生物識別技術朝商務應用拓展。

爆紅!市場前景可期

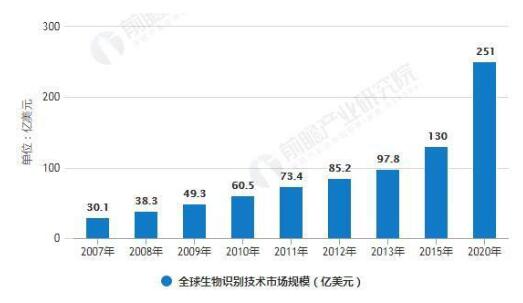

隨著生物識別技術在智能手機找到新的一片天,并逐漸將“勢力范圍”拓展到智能手機以外的移動設備或商務應用,生物識別技術的市場發展也較過去更加蓬勃。不僅市調單位的調查結果積極正面,半導體業者也摩拳擦掌,準備搶攻越來越大的商機大餅。

在智能手機方面,根據AcuityMarketIntelligence的調查,2017年有近三分之二的新款智能手機具有生物識別能力,不僅如此,該單位并預測包括智能手機、可穿戴設備與平板電腦上的移動生物識別市場年營收將從2016年的65億美元成長至2022年的506億美元,年復合成長率接近41%。即使市場對于生物識別技術的隱私及安全性仍有隱憂,但2017年底前,全球具備生物識別的移動設備數將高達19億臺,加上目前Android系統智能手機的指紋識別功能已開始從旗艦型機種下放至中低階產品,預計2019年生物識別技術在智能手機的滲透率將達100%。因此可預期2022年,全球內建生物識別的移動設備可望達到55億臺,此時,可穿戴設備與平板電腦生物識別技術的普及率也將達100%。

內建生物識別移動設備市場占有率預估(來源:AcuityMarketIntelligence)

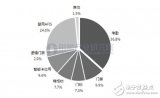

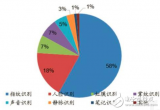

即使生物識別技術早已被應用在非消費性市場,但目前全球生物識別主要應用的確是在手機等消費性電子領域,其次才是金融與安全應用。ABIResearch表示,生物識別市場的成長動能主要來自智能手機的嵌入式指紋傳感器,在手機等移動設備市場帶動下,2016年全球指紋識別傳感器出貨量約為7.8億顆,占整體生物識別傳感器出貨量的96%,預估2021年,指紋識別傳感器出貨量將上看20億顆。

隨著手機大廠將其他生物識別技術整合至智能手機中,未來整體生物識別傳感器市場規模可望顯著成長。預期從2017年到2020年的4年間,全球生物識別傳感器出貨量年復合成長率(CAGR)可達31.2%,2020年整體市場規模將較2015年成長約4.9倍。

生物識別市場快速成長的原因,高通分析,目前常用的生物識別機制包括虹膜與指紋,未來包括臉部與語音驗證也會逐漸普及。這是由于用戶設備中儲存的數據越來越多,包括用戶數據、電影、音樂、圖片,以及移動銀行、移動支付等重要應用程序(App)所產生的信息。因此要能快速且穩健地解鎖這些數據以供使用就變得非常重要,再加上目前只透過密碼的防護措施已無法提供足夠的保護,進一步促使生物識別的應用日漸廣泛。

另外,生物識別還能協助確認設備本身,以及設備收到輸入指令的安全性。例如沒有屏幕的智能麥克風,如果想要驗證用戶的身份,如只允許你自己輸入語音進行上網購物,其他人不行,那么就必須配備生物識別機制。此外,連網保全攝影機可用虹膜或臉部識別機制,只對符合特征的人提供權限。

可以想見,未來需要的是多重因素的生物識別驗證,尤其是移動支付功能日漸普及之后,用戶對于移動設備內部信息安全的需求,將更加高漲。至于什么時機會用到多重因素驗證則要看情境而定,例如具高價值的銀行交易就需要多種類型的驗證,如虹膜與指紋;當然有些情況仍只需一種驗證機制,例如手機解鎖。但無論何種移動設備的使用情境,設備儲存的數據要能更安全無虞,將刺激業者導入更多樣的生物識別功能,進一步驅動生物識別市場的持續成長。

2021年生物識別市值將達300億美元(來源:科技政策研究與信息中心;單位:10億美元)

科技日新月異功不可沒

其實,生物識別技術早已出現,何以到此時才開始大鳴大放?索喜科技(Socionext)戰略銷售組銷售部項目總監顏國榮認為,從技術本身的發展來看,生物識別技術現階段能夠再度躍起歸因于各式各樣科技的進步,例如攝影鏡頭影像畫質的再提升、圖像處理相關芯片的效能再提高,以及識別算法的新進展,都是讓生物識別技術得以獲得市場重視的原因。

舉例來說,電視機目前主流畫質來到4K,8K電視也有業者已發布產品,但是8K機種目前的出貨量仍偏低,現階段唯有2020年日本東京奧運時會運用8K畫質傳遞影像。索喜科技總裁暨首席營運官井上周說明,4K電視剛推出市場時,日本消費者最為驚訝的是,一些女藝人臉部的“歲月痕跡”幾乎無所遁形,讓消費體會到高畫質電視的“犀利”,也因此業者順勢接著發展8K影像。

不過,井上周也指出,8K畫質對于消費者的眼睛來說已達“極限”,接下來的16K畫質對于消費者眼睛來說,已經看不出有什么樣的差別,但是,8K畫質卻能助力生物識別技術,尤其臉部識別,進一步提高識別精準度。換句話說,要提升臉部識別的精確度,高畫質影像的發展勢不可免。

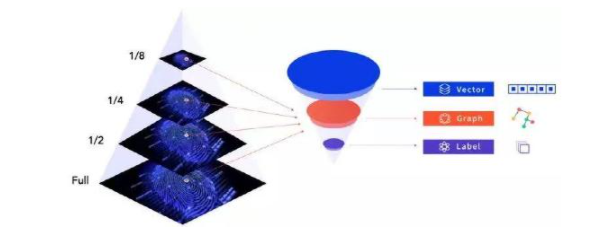

不僅如此,5G移動通訊、云端架構與算法的推進,也讓生物識別技術能在與安全相關的市場站穩腳步。井上周表示,5G通訊技術將實現機器對機器(M2M)、物連物的愿景,此時收集的龐大信息量中,有很多很有可能是無效、或是多余的信息。此時,如此龐大的信息量就必須透過5G網絡送往云端進行處理及整合。如此一來,將能迅速將正確的識別數據傳送回前端設備,藉此提升人臉識別與其他生物識別技術的精確性。

AI強化生物識別技術準確度

除上述提到的更高分辨率、更快速網絡外,云端內建的算法,也是提高生物識別技術精確度不可或缺的工具。

高通表示,當前的生物識別已運用以深度神經網絡(DNN)所建構的人工智能技術(AI)。舉例來說,3D臉部識別與語音驗證等生物特征識別機制都是采用DNN技術,讓不該放行卻通過的接受誤差率(FAR)壓到極低的水平。

顏國榮則強調,人工智能具備強大的演算能力,而該技術的進展也讓其開始進入到各種應用領域。生物識別技術對于算法的要求也相當的高,因此勢必可以看到生物識別技術借重人工智能算法提高識別的效率與精準性。

簡易、快速、安全缺一不可

生物識別被使用的原因除了消費者或企業對于信息安全方面的重視外,在使用時無須復雜的程序,以及的確具備較高的防護效果,都是關鍵因素。高通表示,不論設備上所使用的是何種生物識別功能,也無論設備屬于何種類型,生物識別解決方案都該具備執行流程簡單、操作簡易、能夠快速完成等特性。其中,低延遲的特性至關重要,要讓使用者愿意去使用更強大的生物識別功能,則使用的體驗必須維持相似性,也就是必須運作良好、速度快、具可靠性等。

但生物識別也不是完全沒有風險可言,井上周提到,牽涉到生物識別數據須經網絡傳遞時,就得考慮數據是否能安全地進行傳輸。此外,消費者對于自身「生理密碼」相關隱私權的考慮,也將衍生生物識別技術如何兼顧隱私權與精確度的問題。

關于生物識別技術的風險,杭州晟元數據安全總裁邱柏云也提到,生物識別技術應用便捷,但是生物特征不像密碼,被盜后還可以修改,例如指紋特征一旦被破解,將會終生被破解。而且現在操作系統安全漏洞頻現,黑客無處不在,個人隱私常被出賣,因此安全性會是生物識別技術相關發展業者需要特別關注的議題。

高通認為,移動設備內建的移動平臺處理器硬件所支持的安全性是確保用戶的生物識別數據全程安全地進行擷取、分析、比對,以及儲存的基礎。這當中涉及的技術包括提供一個穩健的信任執行環境(TrustedExecutionEnvironment),以及保護鏈接至處理器的硬件鏈路。舉例來說,當驗證碼在處理器的信任執行環境運行后,攝影機或指紋傳感器與處理器之間的傳輸通道必須嚴加守護,如此整個生物識別驗證流程才能無縫銜接且安全無虞。

恩智浦(NXP)資深業務總監PhilippeDubois表示,有鑒于用于擷取生物識別憑證的傳感器或攝影機/相機并不是完全安全的設備,因此,這些設備擷取的任何指紋或圖像都需要與原存取的參考數據進行匹配,而此參考數據是對擷取到的生物識別憑證的最終驗證,其必須在安全環境中進行防護/儲存。

因此,嵌入式安全組件(EmbeddedSecureElement)也將是維護設備生物識別功能安全性的成員之一。Dubois強調,嵌入式安全組件與任何形式的生物識別驗證結合,將使整體系統結構更為安全,該組件將可為應用程序創建更高的安全性,同時提供無縫的使用者體驗。

生物識別技術受到消費性市場的青睞而有不錯的前景,未來生物識別技術的發展又會是如何呢?

觸控退場生物識別時代來臨?

Gartner資深分析師JimDearing表示,在消費性市場中,除了智能手機之外,智慧家庭也已開始利用生物識別技術,控制家中的家電系統或是維護居家安全。事實上,這些工作,先前都是透過觸控技術搭配控制面板或是移動設備觸控屏幕來執行,但語音較觸控更為直覺、便利,使用者僅需“動口不動手”就可以遙控智慧家庭內部成員,的確相對便利許多。

也因此從蘋果、Amazon、Google與Microsoft積極搶奪語音控制智能家庭的主導權,也可預想生物識別技術,未來將不僅在移動設備具備高滲透率,在其他領域也將有不錯的切入契機。不過,Dearing亦認為,這并不代表觸控技術將退出智能家庭或移動設備等消費性市場,而將是與生物識別技術相輔相成,打造更便利、舒適且安全的環境予大眾。

消費市場帶動其他產業采用

除了消費性市場外,未來生物識別也會更深入到其他產業。井上周以日本職場現狀舉例,針對日本上班族女性步入婚姻,并產下下一代的貢獻,日本政府與企業已開始鼓勵女性在婚后,可在家工作以照顧好家中新生代,因此視頻會議的需求開始提升,但為了避免非公司同仁“駭”入企業網絡參加會議,獲取公司機密,因此企業也開始透過高分辨率的攝影機與人臉識別技術,確保參加會議的同仁不是外人所假冒。

高通則認為,目前有許多廠商根據其使用情境分析,要在其設備上導入哪一種生物識別技術做為設備的驗證類型最為適切,也許融合多種生物識別技術,或許僅采用單一技術,但各式生物識別技術還是會持續發展。

此外,高通并觀察到,有許多企業正在實驗其他種類的驗證機制,不限于利用人類身上的特征,而是透過走路姿態,以及設備和用戶之間接近的狀態,這種接近感測驗證機制可用來建立設備與用戶驗證評分,系統根據評分數據決定是否放行設備上的特定功能,這也將成為未來生物識別技術的一環。

市場藍海在哪兒?

在生物識別技術市場蓬勃發展的同時,對于此領域有興趣的業者不禁會問,市場藍海在哪兒?事實上,可以想見,較早被使用進智能手機,且技術發展較成熟的指紋識別,市場相對已呈現紅海的態勢。

眾所周知,指紋識別技術在智能手機上不到3年的時間便成為標配。這跟蘋果三星手機當初開啟市場相關,更重要的是,中國廠商加入后,快速開發指紋識別模塊,并在技術成熟后,利用晶圓制造和封裝的產能優勢,快速降低成本,使得智能手機都能用得上和用得起指紋識別技術。

也因此,手機指紋識別芯片已經是一片紅海。新廠商或后進入者,紛紛感嘆市場雖大,但卻肥肉難以入嘴,看得到卻吃不到。目前也可觀察到,不少廠商選擇避開智能手機市場,轉戰其他領域,并取得很不錯的效果。

Dubois則認為,如何應用生物識別驗證的具體方式與生物識別驗證的實際使用息息相關。雖然在在線(on-line)或在應用程序中(in-app)使用語音或人臉識別結合手機進行驗證確實有優勢;但在非接觸式POS機上的交易方式是將移動設備移動到終端POS點擊后付款。在這樣的應用環境中,指紋認證的使用仍將占上風。

至于虹膜識別或臉部識別市場,則因剛起步,加上許多更加要求安全隱私的應用紛紛導入,可說是相關廠商可以追求的藍海商機。中國中科虹霸副總經理邱顯超指出,金融領域對于用戶的身份認證有較強需求,而虹膜識別的高安全性、穩定性、防偽性和在超大規模數據庫上的快速匹配等優點,特別適合應用于銀行等高安全、人數眾多的領域。

移動終端的應用發展已普及并融入到人們的生活和工作當中。與此同時,移動終端也面臨著越來越多的安全威脅和挑戰,指紋識別、密碼等技術目前廣泛應用于移動終端設備。不過,由于上述技術存在容易仿冒、被盜、誤判率高等安全隱患,更高安全等級的生物識別技術在移動終端的應用已成為未來的發展趨勢。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論