近日,南京大學物理學院孫建教授等,與英國劍橋大學、愛丁堡大學的研究人員合作,利用晶體結構搜索和第一性原理分子動力學模擬等方法,預言氦和甲烷在高壓下可形成穩定化合物,并發現該化合物在高溫高壓極端條件下會出現新奇的塑晶態與超離子態共存的現象。

天王星和海王星等冰巨星的大氣主要由氫氣和氦氣組成,而在大氣層下,其行星地幔主要由水、氨和甲烷等物質構成,稱為積冰層。氦是自然界中最惰性的元素,常壓情況下很難與其他物質發生化學反應,而甲烷是一種典型的疏水性分子,相互之間不會形成氫鍵,研究氦和甲烷是否會在高壓下通過純粹的范德華相互作用發生反應而形成新的化合物是一個非常基礎的科學問題,并且對于理解冰巨星內部結構有著重要意義。

孫建教授課題組用自行開發的基于機器學習的晶體結構搜索方法和第一性原理計算,對氦和甲烷在高壓下的化合物,以及它們在高溫高壓下的物態進行了系統研究,得到了一系列令人驚奇的理論結果。他們預言,在高壓下,氦和甲烷能形成氦-甲烷比例為 3:1的穩定化合物He3CH4。

隨后,他們用第一性原理分子動力學詳細研究了氦-甲烷化合物在高溫高壓下的動力學行為,并構建了氦-甲烷化合物的壓強-溫度相圖。

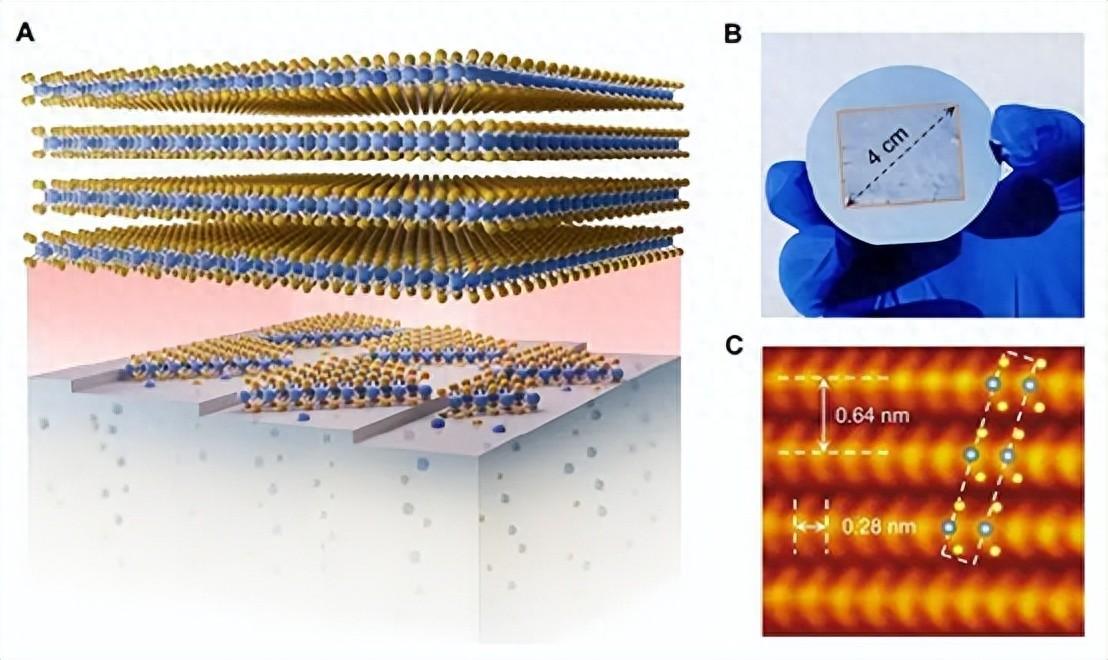

圖:在不同溫度下,He3CH4晶體中碳原子(紅色),氫原子(藍色)和氦原子(湖藍色)的運動行為。(a-c)均方位移反應原子的運動方式。(d-f)各種原子在不同溫度的運動軌跡。為了方便顯示,(f)中不包含氫原子軌跡。

他們發現,在150GPa左右的動力學模擬中:

在較低溫度下,He3CH4化合物保持固態晶格(如圖(a)(d)所示);

當溫度升高到1900 K時,氦原子仍然保持著固態的晶格結構,但甲烷分子已經開始繞著分子中的碳原子自由旋轉(如圖(b)(e)所示),這個相被稱為塑晶相;

當溫度升高到2350 K時,甲烷仍處于塑晶態,但是氦原子開始擴散(如圖(c)(f)所示),如同一種由中性原子構成的超離子態,形成了新奇的塑晶態甲烷和超離子態氦的共存狀態,這是一種以前從沒有發現過的新奇物態。另外,氦的插入改變了甲烷原有的堆疊方式,而且提高了甲烷聚合的壓強。

上述研究成果以“Coexistence of plastic and partially diffusive phases in a helium-methane compound”為題,發表在《國家科學評論》(National Science Review 2020, DOI: 10.1093/nsr/nwaa064)。隨后,中國科學院和美國科學院外籍院士、意大利著名物理學家Erio Tosatti教授為本文撰寫了亮點評論文章(National Science Review 2020, DOI: 10.1093/nsr/nwaa121 )。

該論文的第一作者高豪為孫建教授課題組博士生,孫建教授為通訊作者,王慧田教授和邢定鈺院士深入指導,英國愛丁堡大學Andreas Hermann教授,劍橋大學Richard Needs教授和Chris Pickard教授共同參與了研究。該項研究是人工微結構科學與技術協同創新中心和微結構物理國家重點實驗室的最新成果,得到了科技部重點研發計劃,國家自然基金,中央高校科研業務費等經費的支持。

值得一提的是,孫建教授課題組近期在行星物質及其在極端條件下的新物態方面完成了一系列工作,發現氦與水、氨和甲烷會在高壓下反應生成新的化合物,并發現這類化合物在行星條件下可能出現超離子態、塑晶態及其共存態等新物態。(見相關鏈接)他們的理論預言預示著氦在高壓下可與很多物質發生反應,具有豐富的化學和物理性質,而且他們發現的新化合物的超離子態、塑晶態等動力學性質也可能對行星的熱導和電導產生影響,進而影響行星的磁場、冷卻和內部結構演化過程等諸多方面,也就意味著現有行星模型可能需要考慮更多的因素。

責任編輯:pj

-

固態

+關注

關注

0文章

36瀏覽量

13607 -

動力學

+關注

關注

0文章

108瀏覽量

17242 -

機器學習

+關注

關注

66文章

8500瀏覽量

134420

發布評論請先 登錄

大模型推理顯存和計算量估計方法研究

多值電場型電壓選擇晶體管結構

EastWave應用:自動計算光子晶體透反率

電子背散射衍射(EBSD)技術與其它衍射分析方法的對比

【「具身智能機器人系統」閱讀體驗】2.具身智能機器人的基礎模塊

【「具身智能機器人系統」閱讀體驗】1.全書概覽與第一章學習

一文解析X射線粉末衍射晶體結構

基于機器學習的晶體結構搜索方法和第一性原理計算

基于機器學習的晶體結構搜索方法和第一性原理計算

評論