截至今年7月,包括中國移動、中國聯通、廣和通,有方科技、美格智能、合宙、龍尚、有人物聯網等多家模組廠商已推出搭載春藤8910DM芯片的Cat.1bis模組,并在多個領域和場景中落地應用。

近日,中國聯通500萬套Cat.1芯片集中比選項目結果出爐,紫光展銳獨家中標,凸顯其在Cat.1芯片領域的實力。作為市場上最大規模的Cat.1芯片集中采購,本次招標備受業界關注。

Cat.1承擔中速率物聯網連接主力的重任已成共識,目前Cat.1網絡基礎設施已準備就緒,開始驅動蜂窩物聯網合理的連接結構加速形成,500萬量級Cat.1芯片的集采只是一個開端,Cat.1規模化發展的號角開始吹響。

政策機遇:蜂窩物聯網合理的連接結構加速形成

2020年5月,工信部發布了《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》(25號文),該文件開篇就提到:“推動2G/3G物聯網業務遷移轉網,建立NB-IoT、4G(含Cat.1)和5G協同發展的移動物聯網綜合生態體系”,“以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求,以LTE-Cat.1滿足中等速率物聯需求和話音需求,以5G技術滿足更高速率、低時延聯網需求”。

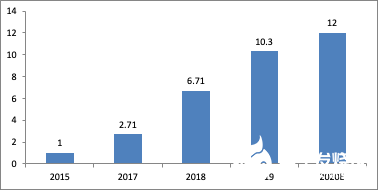

這是官方首次以文件形式提出了2G/3G遷移轉網的要求,也是首次專門提出推動Cat.1發展的要求。工信部數據顯示,截止2020年6月底,蜂窩物聯網連接數為11.06億。然而,這一規模的物聯網連接中,大部分還是基于2G的連接,這一結構并不適合物聯網未來發展的趨勢。

蜂窩物聯網連接數(單位:億,來源:工信部)

從技術角度看,3GPP已經針對不同場景用戶體驗需求定義了蜂窩網絡的不同通信規格,為多樣化的蜂窩物聯網連接結構提供技術支持。例如,為支持超低功耗、更廣覆蓋有NB-IoT來承擔;為滿足極致速率體驗有5G eMBB來支持;為達到低時延、高可靠目的可以采用5G uRLLC。而對于如共享單車、無線支付、公網對講、追蹤器、車載OBD等場景,既要一定的數據傳輸速率,又對成本與功耗敏感,還因設備部署固有特征追求廣域覆蓋能力,屬于一種其他技術不能完全滿足的“中間地帶”。針對此,3GPP在R8開始定義了Cat.1并持續進行優化,為這一“中間地點”場景落地奠定基礎。

“60%-30%-10%”的蜂窩物聯網結構,即低速率業務占60%、中速率業務占30%、高速率業務占10%已經成為業界的共識。要形成這一合理的蜂窩物聯網連接結構,低速率和中速率連接需要持續發力。目前,2G/3G遷移轉網大幕已經開啟,NB-IoT和Cat.1主要來承接這部分,存量部分就有數億的連接,每年還有上億的新增,成為蜂窩物聯網連接的主力。

在筆者看來,Cat.1除了承接部分2G/3G物聯網連接外,更為重要的是,可以對原來的Cat.4一些場景進行降維替代。此前,由于缺乏替代方案,一些中速率場景由Cat.4來承載,但是Cat.4的下行最高150Mbps、上行最高50Mbps,對于大部分中速率場景來說比較浪費,功耗也比較高,且用戶還需承擔較高的模組和流量成本。隨著Cat.1的成熟,下行最高10Mbps、上行最高5Mbps能夠滿足中速率場景用戶需求,且能夠降低硬件成本和流量支出。此時,有一定成本敏感性的用戶就會降維采用Cat.1,從而增加Cat.1所占比例。

以戶外媒體物聯為例,此前大量電梯媒體廣告機中更多采用Cat.4,而此類非實時廣告內容并不需要如此高帶寬。分眾傳媒在其披露的2018、2019年度年報中分析其營業成本時,專門提到了電視媒體設備和4G網絡流量是成本增長快速增長的重要因素。可見,電梯媒體運營商對此前采用Cat.4有較高的成本敏感性,當Cat.1替代Cat.4時,會顯著降低其經營成本。

基礎支撐:全球最大規模通信網絡已就緒

萬物互聯,網絡先行,建設深度覆蓋和廣度覆蓋的網絡基礎設施是廣域物聯網的落地的重要基礎。Cat.1的很多應用場景中都有移動性、語音的需求,因而Cat.1要大范圍商用,實現網絡的連續覆蓋是首要條件,否則用戶體驗會大打折扣。

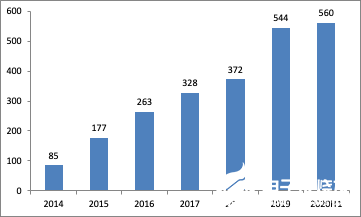

根據工信部公布的數據,截至2020年6月底,我國移動通信基站總數達877萬個,其中,4G基站總數為560萬個。

中國4G基站數量(單位:萬,來源:工信部)

從上圖可以看出,2014年中國開始4G網絡建設,4G網絡基礎設施規模逐年遞增,目前依然在增加中,中國已建成全球規模最大的4G網絡,而且4G網絡規模遠遠超過其他制式網絡,做到了廣度和深度覆蓋。作為全球最大的通信基礎設施,中國4G網絡承載了全球最多的4G手機用戶,未來還將承載全球最多的4G物聯網用戶。

眾所周知,Cat.1可以直接使用4G現網,意味著國內Cat.1網絡已準備就緒,Cat.1的用戶擁有覆蓋最廣的網絡基礎設施。值得注意的是,2019年國內的4G基站數從372萬猛增至544萬,創紀錄的新增了172萬個基站,也為Cat.1在2020年快速發展打下基礎。

不同制式基站的比例(來源:工信部)

基礎設施的結構是物聯網連接結構的先行指標,從過去幾年蜂窩網絡基礎設施的變遷,可以預判未來蜂窩物聯網連接結構的變遷。目前,4G基礎設施占據蜂窩網絡基礎設施份額超過60%,2G/3G基礎設施規模占比不斷下滑,接下來2G/3G開始進入下降通道,基于4G的物聯網連接將實現快速增長。這一領域的增長,更多為Cat.1連接數的增長。

破解挑戰:紫光展銳高集成度Cat.1芯片承擔大規模商用重任

政策的支持和網絡基礎設施的完善為Cat.1發展鋪平道路,然而走好這條路還有諸多的挑戰,技術、成本、商業模式等方面都需要很多工作去做。舉例來說,更低成本和更小體積始終是業界對Cat.1終端側提出的需求,這需要芯片、模組、終端等產業鏈各環節共同努力去滿足要求。這個過程中,芯片廠商應該率先以創新思路,推動芯片體積縮小和成本降低,進而向模組和終端傳導。

此前,3GPP對于Cat.1采取的是雙天線的設計,而Cat.1面對的大量應用場景都需要模組小型化,雙天線設計無法達到用戶小尺寸的需求。3GPP在R13版本中定義了單天線設計的Cat.1 bis 標準,在降低芯片復雜度和減少元器件成本方面做出貢獻。然而,簡化設計在一定程度上也犧牲了性能,相對于傳統的雙天線設計,Cat.1bis單天線設計大約有4dB下行平均性能損失,給移動性管理施加壓力,另外也加重了干擾受限場景(如小區邊緣)用戶體驗挑戰。

因此,做到簡化設計和性能體驗之間的平衡的任務首先需要芯片廠商來承擔,芯片廠商需要對單天線簡化設計進行優化,進一步提升性能。筆者了解到,紫光展銳Cat.1芯片春藤8910DM通過通信定制優化,在運營商無需進行現網改造的前提下,實現單天線品類逼近傳統LTE雙天線終端的通信用戶體驗。在用戶對體積和性能要求下,Cat.1芯片在這方面的創新成為一個明確的趨勢。

在實際使用各類場景中,為達到應用的目的,用戶除了需要一款調制解調器外,一般還需要處理器、內存進行落地應用的必要處理運算和存儲,有些場景還需要定位功能以及近場通信能力。若用戶自發去研發和配置所有的器件和功能,則應用落地復雜程度非常高,且成本也居高不下。一般來說,在設計時將這些常用的功能集成到同一個芯片上,則大大降低用戶開發難度和成本。

Cat.1的很多場景也是如此,芯片的高度集成化正是破解快速落地挑戰的一大手段。以紫光展銳春藤8910DM為例,該芯片集成了Cortex-A5處理器,集成ROM/RAM、WIFI-Scan室內定位、BT/BLE 4.2、Audio PA、transceiver等,擁有高度擴展的多種接口設計。可以說,通過一顆Cat.1芯片,解決了用戶通信、運算、存儲、定位等多方面的需求。當然,更高的集成度,帶來的是用戶整體BOM成本的大幅下降,春藤8910DM作為截止目前業界最高集成度的Cat.1芯片平臺,帶來成本節約是很明顯的。

截至今年7月,包括中國移動、中國聯通、廣和通,有方科技、美格智能、合宙、龍尚、有人物聯網等多家模組廠商已推出搭載春藤8910DM芯片的Cat.1bis模組,并在多個領域和場景中落地應用。

總體來說,終端側的創新在保證Cat.1性能不變的情況下,不斷降低成本和開發難度。也正是這些持續創新,推動Cat.1整個產業生態加速成熟。

早在2017年,國內運營商就開啟了Cat.1的商用,但是彼時整個產業生態還未準備就緒。2019年11月,紫光展銳發布了全球首顆LTE Cat.1bis物聯網芯片平臺春藤8910DM,筆者就曾撰寫了《NB-IoT和5G都不能承載的30%物聯網連接將由誰來承接?》一文,從4個視角分析了推動Cat.1發展正當時。如今來看,在政策的大力支持、網絡基礎設施完善以及產業界不斷創新的驅動下,目前Cat.1發展的各方面條件已準備就緒。

回顧此前蜂窩物聯網發展歷史,直播星的集中采購驅動2G物聯網規模化落地,使2G物聯網成本快速下降;運營商多次NB-IoT的大規模集采,驅動NB-IoT產業鏈成熟,目前NB-IoT連接數已超過1億。本次中國聯通500萬套Cat.1芯片的招標,可以說是Cat.1開啟規模化發展之路的重要風向標,期待Cat.1能夠快速成為名副其實的中速率物聯網主力。

責任編輯:gt

-

芯片

+關注

關注

458文章

51418瀏覽量

428679 -

物聯網

+關注

關注

2914文章

45054瀏覽量

378375 -

紫光展銳

+關注

關注

15文章

867瀏覽量

40903

發布評論請先 登錄

相關推薦

紫光展銳攜手中國移動研究發布業界首個蜂窩無源物聯網中繼組網方案

行業瘋狂內卷,還有哪些Cat.1芯片新玩家能“上桌吃飯”?

Cat.1網絡會取代NB-IoT技術嗎?

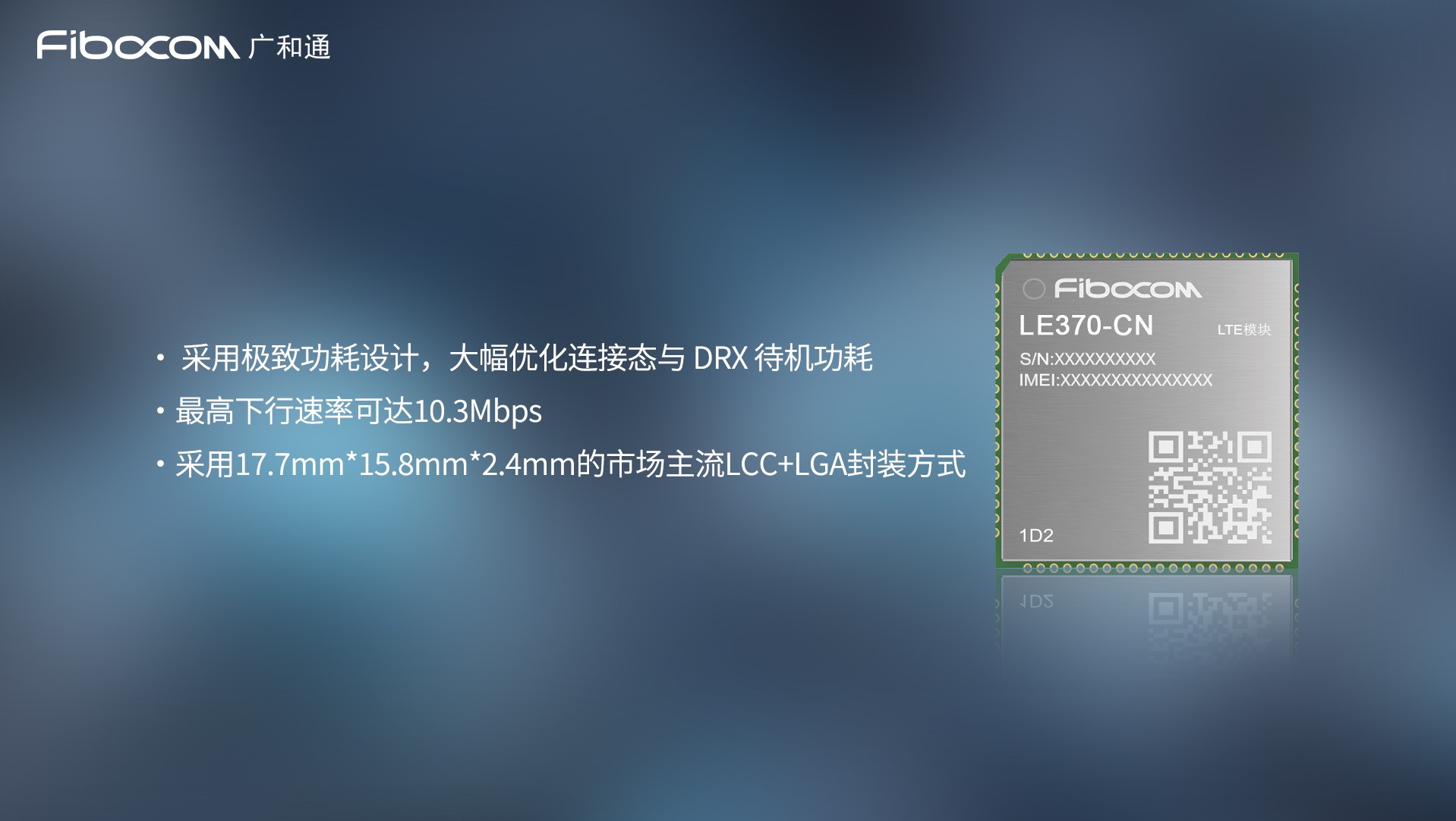

廣和通Cat.1 bis模組LE370-CN規模量產

廣和通Cat.1 bis模組LE370-CN已實現大規模量產

更低功耗、更低價格!廣和通Cat.1 bis模組LE370-CN規模量產

更低功耗、更低價格!廣和通Cat.1 bis模組LE370-CN規模量產

蜂窩物聯網合理連接結構形成,紫光展銳Cat.1芯片擔大規模商用重任

蜂窩物聯網合理連接結構形成,紫光展銳Cat.1芯片擔大規模商用重任

評論