“MEMS-Casting技術的發明有點像在黑暗中摸索出來的,并不是一開始就設想好的。”當被問到技術發明過程,邁鑄半導體的CEO顧杰斌博士跟記者講述了MEMS-Casting是如何一點點被“發明”的。

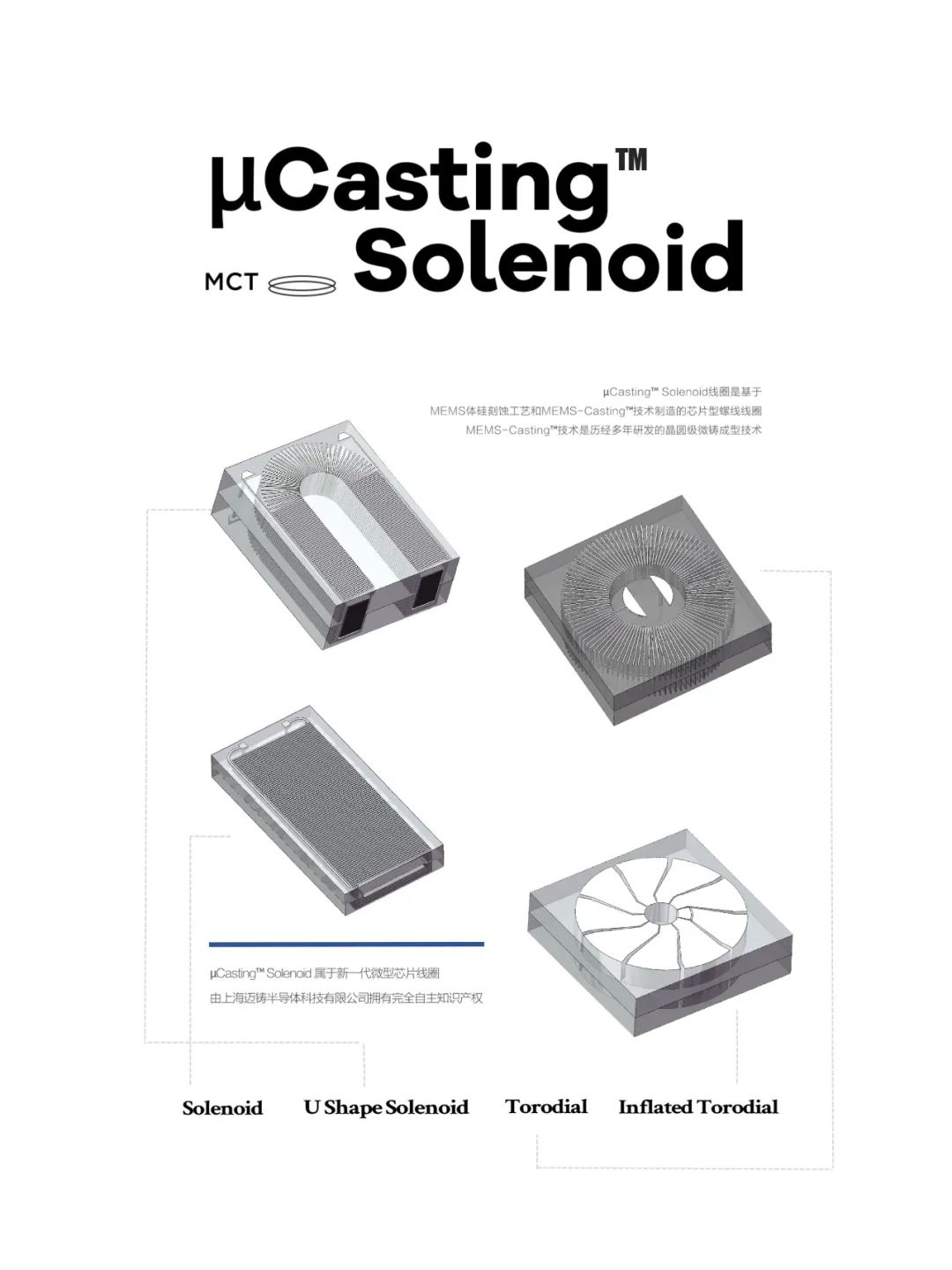

“這項技術本質是鑄造,通俗的講就是將金屬熔化灌注到模具中再冷卻固化。但是我們通過一些微納原理,將原來只能用于宏觀尺寸的鑄造縮小了近一百萬倍,這樣,在晶圓上實現復雜金屬結構的微鑄造也就成為可能了。這應該是一項原創性的技術,從大腦中的一個模糊概念到如今的產業化應用,如果從我博士研究就算起話,研發過程有10多年了。”在微觀尺度液態金屬行為領域,顧杰斌已經走到了世界前沿的位置。

2018年,顧杰斌成立了上海邁鑄半導體科技有限公司,致力于晶圓級微機電鑄造(MEMS-Casting)技術的產業化應用。目前已經完成了MEMS-Casting專用填充設備的研制和相關工藝的開發,最大已經可以實現8寸晶圓的工藝加工。這項技術目前在大尺寸TSV(硅過孔互連)、芯片線圈等領域正與多家客戶在進行驗證。從浙江大學的理論物理學本科和電子信息工程(第二學位),到英國南安普頓大學的微電子專業,再到英國帝國理工大學的MEMS專業,到如今的中科院的這項用于微電子的微機電鑄造技術,顧杰斌一直在物理與電子行業穿梭。MEMS-Casting技術就是物理和電子的一個結合。

▲邁鑄半導體CEO顧杰斌博士

遺憾、靈感與三年的驗證

“我要發明一項可以真正能用起來的技術。”

2012年2月29號,帶著這個想法,顧杰斌踏上回國的飛機。2010年,他從英國帝國理工大學電子電氣工程專業博士畢業,又留校工作了一年。博士期間,顧杰斌研究了一項利用Gibbs–Thomson現象用于TSV金屬化填充的技術。

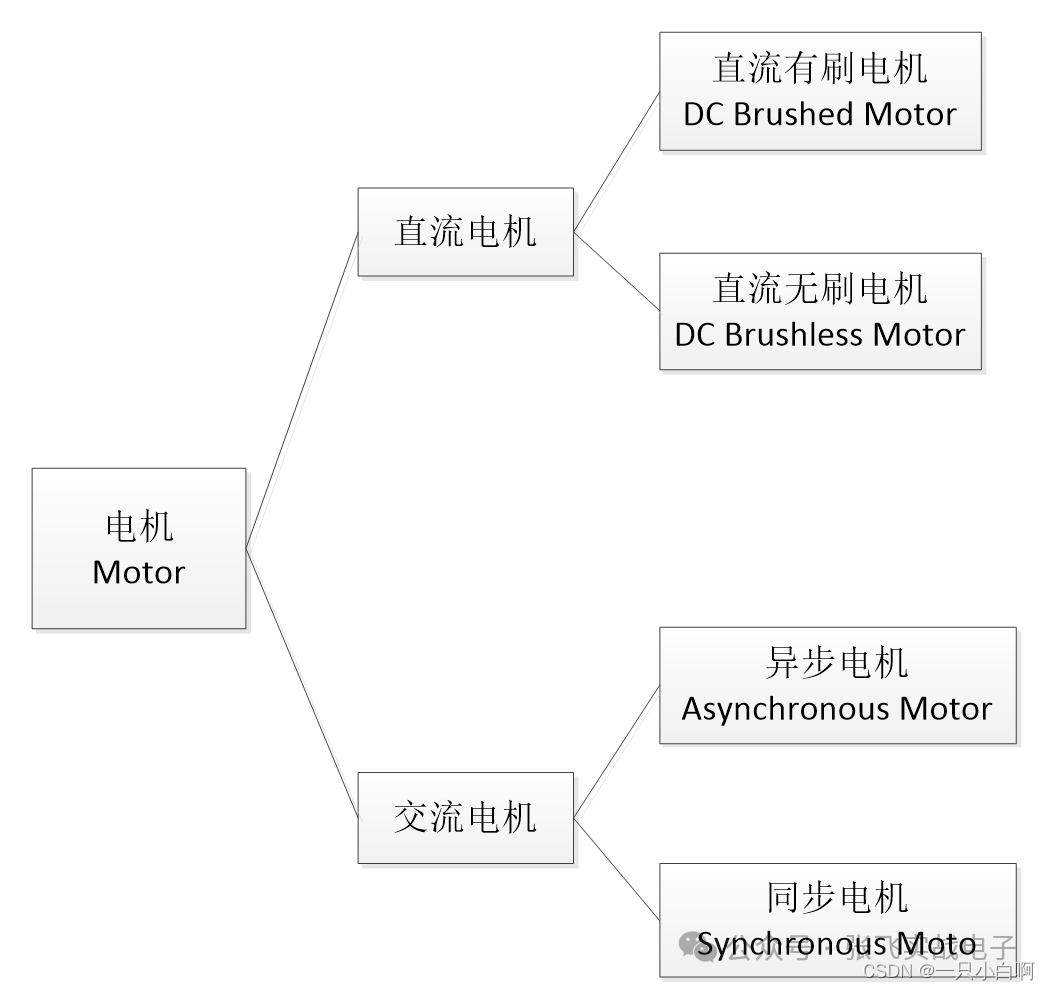

Gibbs–Thomson現象是指微觀尺度的液體在表面張力驅使下自主流動并形成最小表面能的一種行為。TSV(Through Silicon Via,硅通孔技術)是一種穿透硅基板的垂直電互連技術,它不僅可以減小互聯長度、減小信號延遲,降低電容/電感等,最重要的是它可以實現芯片的三維堆疊封裝,是半導體先進封裝中最重要的電互連技術。這是一項典型的將物理原理用于電子行業應用的研究。

顧杰斌研究的這項技術受到了帝國理工技術轉化中心Imperial Innovation的認可并申請了專利。“這是我人生中第一次申請專利,當時申請得特別認真,那段時間整個人感覺也特別有干勁。”這項研究在這個領域最核心的期刊都發了論文,也參加過許多重要的學術會議。但因多方原因,專利最終沒能成功轉化。顧杰斌認為,如果實驗室研究的技術只是停留在論文上,整個研究就沒這么太大的意義。能發明一項技術并在產業界能真正用起來才是有挑戰的一件事。

2012年3月1日顧杰斌的飛機在上海落地。在傳感技術國家重點實驗室李昕欣主任的建議下,他來到在中國科學院上海微系統與信息技術研究所工作,并開始琢磨一個全新的TSV合金填充的方法。顧杰斌說,“回國的時候我就在想,如果可以避免使用微錫球,而是直接從一個合金池里實現TSV填充才會更實用。”這個方法只有一個模糊的概念,“一開始連我自己也不太清楚這個方法的具體原理是什么,只是直覺告訴我應該是可以這樣做。”

1年后,顧杰斌在一篇文獻上看到“Liquid Bridge”時,突然意識到這個想法的本質是用液橋來實現液態合金切割。“然后就是求解拉普拉斯方程來計算切割的條件。這個偏微分方程我還是找數學很好的一個大學同學幫忙解的。當計算結果與有限元仿真的曲線完全能對上,我才知道這個原理部分是弄對了。水銀體溫計其實用是一樣的原理。”

此后兩年,顧杰斌開始自研設備將這個原理用于實現從一個合金池的表面實現TSV的填充。其難度遠超他讀博士時研究的技術。

▲顧杰斌博士在實驗室

“第一臺設備太簡陋了,只有微波爐大小,并且全部步驟需要手動操作。大概試了半年后發現結構設計有問題就放棄了,開始做第二臺設備。第二代設備的體積要大很多,并且開始加入了PLC作自動控制。在研制設備的過程中,其實也學到了許多機械設計加工,各種閥門種類和應用以及PLC等知識。”

直到2015年年中,顧杰斌終于在自制的第二代設備上實現了基于Liquid bridge的切割的TSV填充,“只記得當時不停地修改設備的結構和實驗,已經記不清改了多少次了。到后來連設備的PLC程序都是自己改的。”此時距他回國已經有3年。

▲8年迭代的微機電鑄造專用填充設備

從TSV到微機電鑄造

“2015年這個利用液橋切割的TSV技術做出來后,我感覺再在實驗室里做研發有點像是閉門造車了。”顧杰斌說。正好在2015年的年底中國半導體協會有個關于先進封裝的論壇,他就去講了他剛做出不久的這項新的TSV技術。“結果沒有人找我做TSV,但中車卻找上來了。”

原來中車的一個團隊在研發下一代的磁通門傳感器,需要用到芯化式的螺線線圈。而TSV是芯片式螺線線圈主要結構。“在與中車討論了幾個月,完全明白了他們的意圖后,我說與其上下再布線形成完整的線圈,不如整個線圈一次成型怎么樣?”這個提議一下子得到中車的認可。顧杰斌本計劃幾個月完成數百顆線圈芯片,結果整整花了1年,才做出第一顆。

“這里碰到的最大問題是合金固化收縮,”顧杰斌說,“合金固化時體積有3%左右的收縮,這對于體積很小的TSV不是太大的問題,但對于展開有近一米長的線圈來說就是個大問題。”為了解決這個問題,顧杰斌一方面請教金屬方面的專業人士探討可行的解決方案,另一方面也看了大量的資料。

“中間其實走了不少彎路。2017年有段時間我一直泡在上海圖書館。一開始還是想用宏觀鑄造中解決固化收縮的思路,就是通過補償方式來解決。但漸漸明白補償在我做的這種微尺度的鑄造中是沒法實現的。補償需要的溫度梯度,而我們不可能在只有幾十微米的尺度下實現幾十度的溫度差。”他又開始大量看資料和思考,時間又過去了半年。

“有天早晨起來,我腦子里突然有了個解決方法。”顧杰斌回想起來依然有點激動,“這個收縮問題最后我是用化整為零的方法解決了,固化收縮還在,只是你看不到了。”

顧杰斌還總結出兩個感觸:“第一,一個問題,如果你不能打敗它,就要學會與它和平相處。我們沒法消滅收縮,但可以與之和平相處。第二,一個物理問題的解決需要從更底層的原理去思考。這有點像馬斯克第一性原理。”

2017年12月底,顧杰斌終于做出第一顆滿足中車要求的線圈芯片。此時距離他回國已經差不多6年了。

而今邁步從頭越,向前鑄就新征程

2016至2017年,顧杰斌參加了中科創星的硬科技創業營。

在此期間,中科創星決定給顧杰斌博士的技術做種子輪投資。2018年3月,顧杰斌成立了上海邁鑄半導體科技有限公司做這項技術的轉化。公司剛成立時,這項技術甚至還沒有一個名字。直到2018年底,顧杰斌才給這項技術起了MEMS-Casting。“邁鑄”源于“MEMS-Casting”的音譯和意譯,即是基于微機電系統技術的鑄造之意。

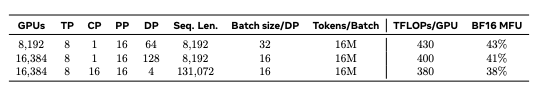

“公司成立后,我們其實在技術上又有許多突破,其中最重要的是三個項,一是解決了從小片到晶圓級的填充,即解決了這項技術用于晶圓加工的一致性問題,晶圓級填充是這項技術能否真正實現產業化應用的關鍵;二是徹底解決了填充過程中氣泡造成的缺陷問題,而且填充的飽滿度有大幅的提升;三是完成了更高熔點更好導電率的鋅鋁合金的填充工藝開發。”顧杰斌之前的研究中合金材料用的都是錫合金,這種材料熔點低,導電性能也相對較差。只有200多度的熔點限制了許多應用。而鋅鋁合金的熔點近400度并且導電性能較錫合金提高了近一倍。

“鋅鋁合金的填充工藝開發也充滿了戲劇性,”顧杰斌說,“這種材料剛開始試驗時一塌糊涂,我們發現這種合金材料居然會溶解硅材料。中間有段時間有點一籌莫展。但做工藝開發的同事無意中發現了一個方法,所有的問題竟然一下子全解決了。”

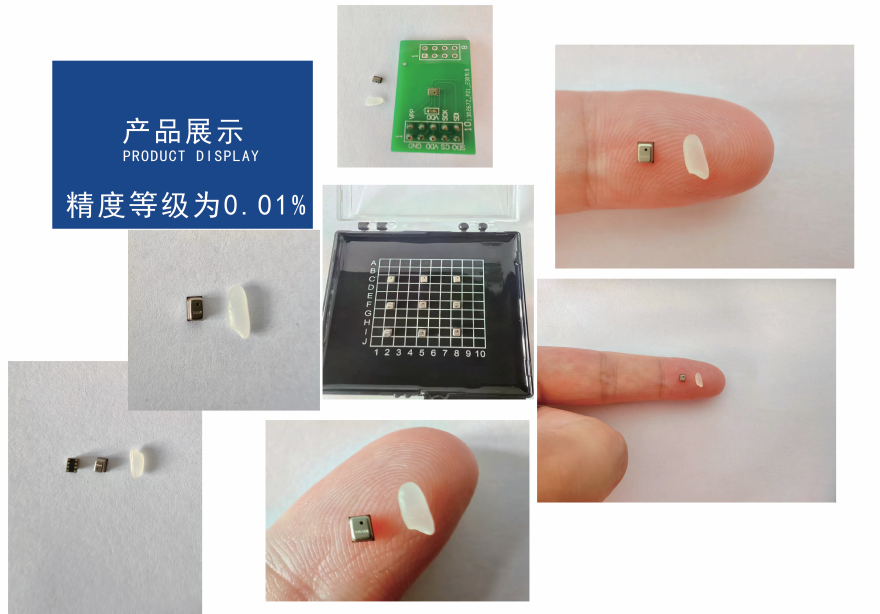

▲μCasting Solenoid線圈

“給中車做的這個線圈的電阻值,最開始是30歐,后來降到了20歐,再后來通過材料降到了12歐,現在只有6歐了。”顧杰斌自豪地說。“我們現在也在和有色金屬研究院合作開發導電性能更好的鋁金材料,到時候電阻還能進一步下降。”

▲150匝線圈X–ray圖

這項技術相關的研究在重要的學術期刊和會議已發表有20多篇論文,例如頂級的電子器件期刊Electron Device Letters (EDL),連續2年被頂級國際學術會議IEEE MEMS錄取為口頭報告。2021年,獲IEEE EDTM會議唯一的一等獎。目前邁鑄半導體已經完成了8寸晶圓MEMS-Casting專用設備的研發。2021年邁鑄半導體新建設的研發中心已正式啟用。除了四臺自行研制的微機電鑄造專用設備外,新研發中心還將陸續增添打線設備、研磨設備、熱氧設備以及深硅刻蝕設備等,以滿足后續日益增加應用需求。

▲邁鑄半導體研發中心

目前公司已授權專利達18項,服務客戶近10家。在線圈芯片方面,從最開始給中車做的線圈中又引申出多種線圈結構,在軍工、工業、消費類電子等領域不斷地擴展應用,潛在的市場規模有近百億。其廣泛的產業滲透前景頗得資本市場青睞,近日,邁鑄半導體已完成千萬級Pre A輪融資,本輪融資將用于公司新合金材料工藝的研發、新研發中心建設、市場推廣和人才建設等。

顧杰斌對這項技術以及未來的發展有著清晰的思路。在微機電鑄造技術之前,半導體行業厚金屬沉積幾乎只有電鍍這一種方法,但是電鍍有著工藝復雜、高污染以及不適合用于復雜三維結構的缺點。微機電鑄造技術相當于給業界提供了一個新的厚金屬沉積的工具。“我們公司的愿景是:基于獨創的微機電鑄造技術,為行業提供一種清潔高效的厚金屬沉積解決方案,并實現這項技術在半導體先進封裝和MEMS電磁器件中的廣泛應用。”

從腦海中模糊的概念到商業化,顧杰斌走了10年的“鑄芯”路。“從某種程度上說,我是幸運的,從物理原理到商業應用,這條道路充滿未知和重重阻礙,但是也充滿了樂趣,無論是前期在實驗室的研發,還是后面產業化的應用,都是一個探索的過程。我很享受這個過程。所有的探索都面臨著未知,但最吸引人的,也是未知。”作為一項底層的平臺性技術,它還有許多潛應用的想像空間,相信顧杰斌博士的“鑄芯”之路會越走越寬廣。

審核編輯 黃昊宇

-

mems

+關注

關注

129文章

4133瀏覽量

193868

發布評論請先 登錄

傳又一家MCU企業被收購

以太網入門:從零開始,掌握以太網基礎知識!

從零開始學電源

從零開始學電路仿真Multisim與電路設計Protel技術——完整版

北京市最值得去的十家半導體芯片公司

上海寰創入選2024年度“大零號灣”優質科創企業和企業家榜單

國內第一家做磁通門傳感器的是哪一家?

10家國產毫米波雷達企業融資超10億元!國產機會在哪里?

從零開始訓練一個大語言模型需要投資多少錢?

直徑測量工具的發展歷程

2024年國產測徑儀的現狀?

岳信實戰案例分享:一家企業如何通過密封性測試儀器提升產品質量

從零開始走到世界前沿,一家國產MEMS制造企業的10年發展歷程

從零開始走到世界前沿,一家國產MEMS制造企業的10年發展歷程

評論