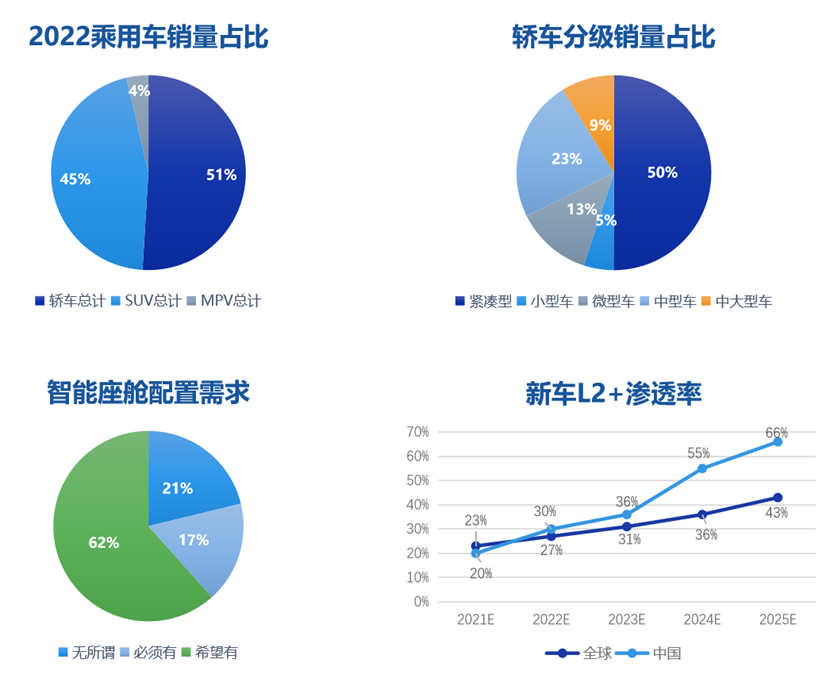

總覽汽車智能化發展現狀,終端用戶對智能座艙的配置需求已達62%。但目前,新車L2+在全球滲透率只有31%;在中國滲透率為36%,發展空間依然很大。但突破的空間應該向上還是向下?

數據來源-2022年汽車銷量數據及分析

從轎車分級銷量來看,50%以上的轎車銷量在緊湊型及以下區間,此區間往往是經濟適用型轎車。蓋世汽車研究院數據也顯示,10萬-15萬為新能源最大細分市場,1-4月銷量規模超47萬輛。在此量級的轎車上L2+、前裝域控制器、8155高階座艙的裝配率情況如何?

基于艙駕融合發展趨勢,暢行智駕對上述問題進行了探索與實踐。

整車EE架構趨勢下,艙駕融合發展現狀

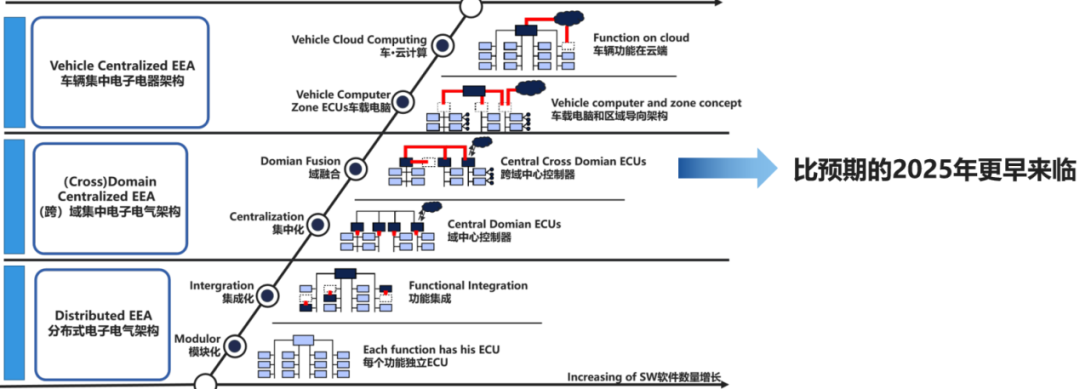

汽車的智能化程度取決于底層EE架構。汽車智能化、電動化的快速發展,在提升用戶體驗的同時,也觸發了整車傳感器數量和數據的倍增。傳統分布式的EE架構由于缺乏主導分層融合的主節點,功能升級只能以獨立子系統形式疊加到原有架構,帶來硬件資源浪費、線束布置復雜、基礎軟件難以標準化、上層應用邏輯復雜等問題。

為應對以上挑戰,EE架構逐步走向功能集成的域集中式架構,并將最終走向高度集成的“中央計算+區域控制”的中央集中式架構。

蘇州暢行智駕汽車科技有限公司系統總監孟黎明表示:“域集中或跨域集中式架構正在進行,中央計算的集中式EEA正在嘗試。”

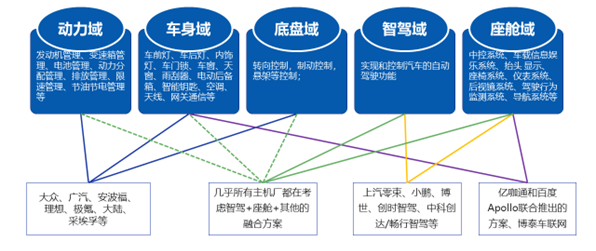

在域集中式架構階段,業內常談的經典五域包括動力域、車身域、底盤域、智駕域、座艙域。到域融合階段,五大功能域之間開始嘗試進行跨域融合。

在跨域融合過程中,Tier1、主機廠會根據自身優勢進行不同的融合嘗試,但更多采取了智駕域和座艙域的融合。原因在于,智駕域和座艙域是目前技術更新迭代最快、域控制器概念最強、對算力要求最高的兩個域。

圖源:暢行智駕

孟黎明表示,OEM對域融合的需求更原始、更直接,他們會在艙駕融合的基礎上實施功能擴展,如融合網關,將車內氛圍燈的調節、迎賓燈語,甚至BCM控制功能等基于功能開發迭代做成原子化服務,放在中央計算或域融合控制上,進行邏輯計算,最終通過高速的以太網通訊,和各個區域控制器交互,實現軟硬件分離。

總體來講,智駕+座艙是中國主機廠期望的主要域融合形式,并在此基礎上進行更多的功能擴展;同時適應中央計算架構和域整合是下一代汽車可持續發展的關鍵。預計在2025年左右,將陸續會有主機廠的中高端品牌切入艙駕融合,真正落地單控制器(One Box)艙駕融合架構。

圖源:暢行智駕

單SOC艙駕融合的核心需求與優勢

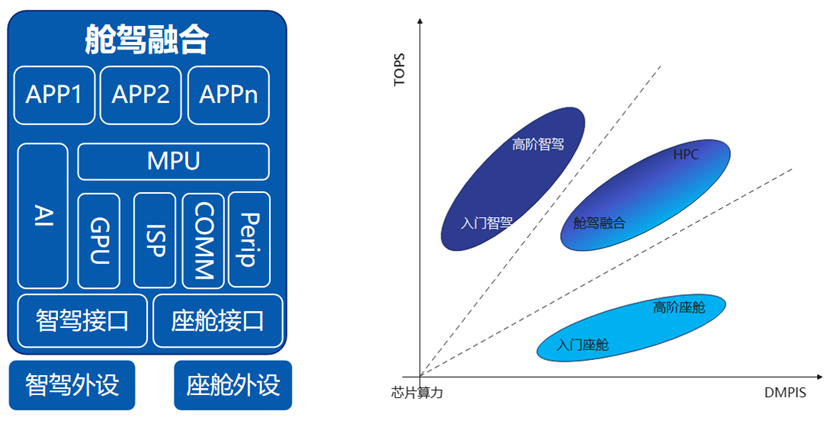

艙駕融合需要算力和芯片的堆疊,首先與其本身的特性有關:座艙端,需要豐富的客戶功能的升級迭代;智駕端,從入門智駕到高階智駕,對 AI算力要求、對感知算法都有很高的要求。

其次基于芯片特性,目前階段企業各有偏重。如高通的芯片更多從座艙做起,最新發布的8255、8295增加了AI算力;智駕方面的典型代表是高算力芯片Orin,另外還有***如地平線的J5系列。

最后從域集成概念來看,艙駕融合不只需要高算力,還需要豐富的接口,需要在艙駕之間形成平衡。

圖源:暢行智駕

因此,艙駕融合的核心需求可以用“多快簡省”來概括,針對這些需求單SOC芯片艙駕融合方案有其獨特優勢:

第一,功能擴展。要有平臺的大算力,滿足品牌差異化創新和長期升級能力的需要。

第二,迭代加速。對比OTA上市即巔峰的態勢,孟黎明坦言,暢行智駕更希望OTA上市只是開始,更重要的是在OTA過程中為用戶帶來常用常新的體驗。這要求平臺的集成度要高,軟件合理分層分區,從而讓新功能更易于部署和更新。

第三,架構簡化。目前,暢行智駕基于One Box簡化EEA架構,降低外部互聯互通的數據量,從外部的總線級的通訊和以太網間端到端的通訊,變成內部共享、內存零拷貝的架構,優化系統調度,提高響應性能。

第四,成本優化。單SOC芯片艙駕融合方案集成度更高。從芯片角度來看,可以節省BOM成本,使所有的邏輯算力、AI算力集中在一個SOC中。同時優化開發成本,所有軟件都在統一的軟件架構下,加速功能迭代的速度,節約開發驗證和功能擴展成本。

直面單SOC艙駕融合挑戰,暢行智駕的解決方案

隨著艙駕融合方案的推進,從融合層級來看,國內絕大多數OEM和Tier1還是基于多SOC芯片打造,單SOC芯片面臨諸多挑戰:首先就智駕域而言,智駕域的特點是高可靠性和低延時,同時對功能安全和信息安全的要求極高;其次座艙域更注重娛樂和用戶體驗,還需要有豐富的功能和快速的迭代。

針對單SOC艙駕融合的挑戰,孟黎明坦言,暢行智駕進行了積極探索并提出應對之策。

在資源分配方面,暢行智駕進行了單SOC方案和強大的硬件設計整合,在硬件整合過程中,基于安全考慮,對座艙域和智駕域資源進行隔離,避免相互間的影響。

在功能擴展方面,多SOC芯片依靠多芯片堆疊擴展算力,而單芯片方案對座艙和智駕的功能規劃和后續功能增長的態勢,暢行智駕展開了明確的定義和預測。

對于功能安全,通過與客戶的直接溝通,暢行智駕綜合客戶對智駕和座艙在功能安全上的不同考量進行預演。ADAS有更高的功能安全要求,單SOC是為了更精準的定位,孟黎明介紹:“在ADAS方面,我們預留了一個MCU,在規控端預留ASIL-D的功能,在SOC端規劃ASIL-B功能;在座艙方面,依賴Hypervisor進行操作系統間隔離。”

在信息安全方面,座艙與智駕是互相拉扯的行為,座艙端的接口比較豐富,如安卓是開放的生態環境,可直接部署第三方的APP,但ADAS數據相對而言是相對“閉源的系統”,不允許隨意安裝第三方應用。對此,要做好信息安全加密,包括HSM加密、security boot等措施,以及對Linux端口進行限制等。

數據共享方面既是艙駕融合的優勢,也是挑戰。在大數據的共享上,如何保證實時性,保證數據交互效率,挑戰頗大。在基礎管理上,座艙和智能駕駛的電源管理、OTA的更新頻次、座艙和智駕間健康監控怎么處理、分配、集中?暢行智駕對此都有著詳細的解決方案。

總體來看,暢行智駕艙駕融合產品的核心優勢在于:

首先,在系統設計層面,整體考慮艙駕資源的整合費用,簡化設計、優化性能。在設計前期,加強與主機廠的交流,針對艙駕融合或HPC,基于主機廠希望的形態和需要,進行定義與功能實現。在功能安全和網絡安全方面,進行針對性的設計,助力整車EEA架構跨代升級。

從技術發展趨勢來看,芯片的集成度越來越高已成為業內共識。多芯片構成的艙駕融合系統一方面是作為高端產品算力展示的方案,另一方面也是過渡的方案。不管是高通還是英偉達,都有大算力的艙駕融合芯片的規劃和量產落地時間。單芯片艙駕融合或單芯片HPC方案是必然的演化趨勢。對暢行智駕而言,目前已具備提供該方案的能力,且在經濟適用性的范圍內,還有繼續向下挖掘的空間。

其次暢行智駕艙駕融合產品在硬件方面,是極致性價比的方案,可在10-40萬區間助力主流量產車型落地;同時在硬件方面具備可裁剪的配置,能滿足不同配置的車型匹配。

最后在軟件方面,暢行智駕有全功能軟件平臺結構的靈活性和功能擴展性;在量產級座艙、智駕軟件和中間件上,都有相應的案例落地。

行則將至,未來可期

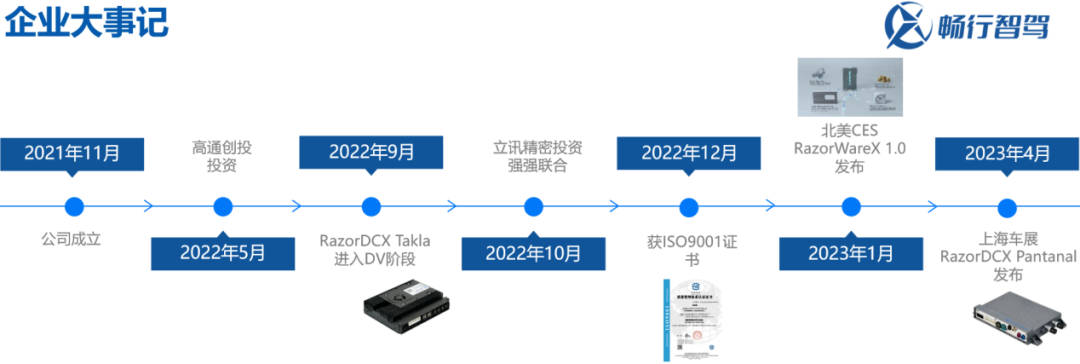

暢行智駕成立于2021年11月,截止目前已發布了多款智能駕駛軟硬件產品。2022年9月,基于Snapdragon Ride SA8540P芯片,暢行智駕開發了旗下首款智駕域控RazorDCX Takla;2023年4月,在上海車展上首發基于Snapdragon Ride 平臺的高階智駕控制器RazorDCX Pantanal,其完整度和成熟度在國內首屈一指。

圖源:暢行智駕

在內部合作模式上,基于母公司中科創達豐富的智能座艙量產經驗,以及自身積累的自動駕駛量產經驗,構成了暢行智駕艙駕融合的全棧解決方案的能力。

總之,無論是智駕域控或是艙駕融合域控,又或是未來的中央大計算平臺,暢行智駕都擁有極強的開發能力。據悉,2023年第四季度,暢行智駕基于Snapdragon Ride Flex平臺的艙駕融合域控解決方案將首發面世,為行業發展提供更多靈活且極具性價比的解決方案。

-

智能化

+關注

關注

15文章

5108瀏覽量

56987 -

電動化

+關注

關注

1文章

311瀏覽量

8268 -

智能座艙

+關注

關注

4文章

1099瀏覽量

16790

原文標題:暢行智駕孟黎明:向上突破or向下深挖?單SOC艙駕融合方案的探索

文章出處:【微信號:THundersoft,微信公眾號:ThunderSoft中科創達】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

打造可靈活配置的輔助駕駛和智能駕艙SoC平臺

華陽汽車智能化研究:艙駕融合起飛時,座艙Tier1占據先機

四維圖新旗下杰發科技打造駕艙融合趨勢下汽車SoC軟硬一體解決方案

航盛與高通技術公司發布全新艙駕融合平臺

航盛與高通發布全新一代墨子艙駕跨域融合平臺

誠邁科技汽車子公司智達誠遠攜手高通加速艙駕融合落地

誠邁科技旗下智達誠遠的FusionOS2.0基于高通SA8775P實現艙駕融合新體驗

向上突破or向下深挖?單SOC艙駕融合方案的探索

向上突破or向下深挖?單SOC艙駕融合方案的探索

評論