1 微處理器(MPU)

屬于微處理器(或處理器)這一大類的產品主要包括中央處理器(CPU)、應用處理器(AP、APU)、圖像處理器(GPU)、微控制器(MCU)和數字信號處理器(DSP)5 類產品。其中,CPU、AP 和 GPU 3 類產品具有引領集成電路產品時代發展潮流的意義,因而半導體技術方面的最新成果都首先體現于這 3 類產品上。因此,客觀上它們已經成為集成電路最新技術的“風向標”。

1.1 CPU

CPU 主要應用于桌上 PC、筆記本電腦(NB)和服務器,其市場規模也深受這 3 種產品出貨量的影響。近年來,受到智能手機和平板電腦的沖擊,不論是桌上 PC 還是筆記本電腦,出貨量都受到極大的挑戰。根據 Gartner 的統計數據,2015 年全球 PC 出貨量為 2.76 億臺,同比減少 10.4%;2016 年全球 PC 出貨量同比減少 6.2%,至 2.70 億臺;自 2012 年開始,PC 出貨量呈持續下滑的趨勢。筆記本電腦也同樣呈現逐年衰退的景象,2015 年出貨量為 1.64 億臺,同比下降 6.3%。與此相反,隨著大數據、物聯網和工業 4.0 的興起,大型數據中心的興建和擴建為X86 服務器帶來巨大的需求,2015 年全球服務器出貨量同比增長 9.9%,至 1 107.8 萬臺。

根據調研機構 IDC 的統計,2011~2015 年全球CPU 的市場規模如表 1 所示。

2015 年全球 CPU 市場規模為 534.01 億美元,比 2014 年增長僅 0.2%,大大低于 2014 年的增長率 8.5%。主要原因是桌面及 NB 用 CPU 的出貨量持續下降,而服務器用 CPU 的出貨量雖有增長,但增幅及市場規模仍然較低。目前 PC 和服務器的市場占比各為 67% 和 33%。

目前全球 CPU 生產廠商仍以英特爾為主,2011~2015 年英特爾在全球 CPU 市場的份額均保持在 85% 以上。其中用于服務器的 CPU 市場,英特爾的占有率高達 95%。相對于 AMD 而言,CPU 的市場占有率僅在 8%~10%。

(1)英特爾。2015 年英特爾的營收為 553.55 億美元,同比下滑 0.92%。受此牽連,英特爾在2016 年宣布裁員 11%,達 1.2 萬人,并把業務重心轉向數據中心及物聯網方面。2016 年 3 月底在美國硅谷召開的 Intel Cloud Day 活動中,英特爾發表了多款服務器級用 CPU,主要延伸了 2015 年推出的 Broadwell 微架構的服務器級別 CPU 產品,即 Xeon CPU Broadwell-EP 系列。2016 年第二季度在中國臺北舉行的 2016 Computex上,英特爾推出了 Broadwell 微架構的桌面型 PC 級別 CPU 產品Broadwell-E 和 KabyLake 處理器。

英特爾在 2016 年推出的 2 代新品當中,Broadwell-E 是針對 LGA 2011 平臺的 HEPT 發燒級處理器[1],Kaby Lake 是針對主流市場的 LGA 1151 處理器。前者最動人的地方在于桌面處理器首次出現 10 核的設計。

從英特爾的芯片制造技術來看,其 10 nm 制程將會延期。英特爾的最新路線圖顯示,第 8 代酷睿處理器 Coffee Lake 將在 2018 年推出,它仍是 6 核產品,制程技術依然采用 14 nm 工藝。即使英特爾的 10 nm 制程有所推遲,但英特爾仍宣布,2017 年其試驗工廠會試驗 7 nm 芯片生產工藝。但有人估計,英特爾推出 7 nm 的處理器芯片至少不會在最近 2~3 年之內。

(2)AMD。2015 年 AMD 的營收為 39.9 億美元,同比下降 28%,主要原因是客戶端 CPU 銷售數量減少。近年來,AMD 在中國市場上發布了AMD 6330 CPU,由于采用了高性能散熱器,且是運算量大的 6 核處理器,提供適合娛樂和多目標處理的性能,因而頗受用戶歡迎。為與英特爾競爭,2016 年 2 月,AMD 新一代服務器芯片 Seattle 開始出貨。這是 AMD 第一款 ARM 架構處理器,主要應用于網絡服務器、網絡裝置、存儲陣列上。AMD 也計劃為特定的網絡提供定制 ARM 芯片,預計會出現在下一代 CPU 架構Zen 處理器上。

2017 年第一季度,AMD 正式推出 Zen 處理器和 Vage 顯卡,這兩款產品是 AMD 重返高性能市場的關鍵。目前 AMD 還在開發多代產品,包括以后的 Zen 2 和 Zen 3 處理器。

AMD 的 7 nm 產品計劃也已經浮出水面。AMD 于 2016 年 10 月宣布,聯合格羅方德開發 7 nm 制程,并簽訂了合作 5 年的協議。這可能預示著 AMD 的 CPU 和顯卡都將跳過 10 nm,直殺 7 nm。

1.2 AP(APU)

隨著智能手機及平板電腦等智能移動終端的普及,為應用處理器(AP)帶來了巨大的市場需求。目前智能手機的應用處理器(AP)已經采用了多核的ARM 架構。

根據市場調研機構 Strategy Analytics 的資料,2015 年全球 AP 的市場規模為 228億美元,比 2014 年的 252 億美元下滑 9.5%。這是智能手機和平板電腦應用處理器市場首次雙雙下滑[1]。其中,智能手機 AP 市場規模為 201 億美元,比 2014 年的 300 億美元下滑 33%。雙雙下滑的主要原因是智能手機的出貨量已趨平緩,而平板電腦受大尺寸智能手機的沖擊,出貨量持續下滑。2011~2015 年全球智能手機和平板電腦應用處理器的市場規模如表 2 所示。

展望未來,隨著汽車電子和智能手表等可穿戴設備的進一步發展,應用處理器將具有更廣泛的市場。Strategy Analytics 估計 2016 年全球應用處理器市場增長 8.5%,其中應用于汽車電子和智能手表上的增長超過智能手機。另外,IC Insights 也估計 2016 年智能手機應用處理器市場仍有可能恢復增長 10%。

過去幾年應用處理器市場主要掌握在高通、蘋果和聯發科 3 家廠商手中。近年來,三星、英特爾、展訊等都開始涉足該領域。2015 年智能手機 AP 市場前五大廠商分別為高通、蘋果、聯發科、三星及展訊。其中,前三大廠商——高通、蘋果和聯發科的合計市場規模超過 8 成,完全主宰了智能手機 AP 市場。

2015 年高通的智能手機 AP 市場份額從 2014 年的 52% 降至 42%,但其在中端手機市場上仍穩居冠軍寶座。在 64 位 AP 市場上,高通也首次超過蘋果,市場份額排名第一。2015 年,三星自家研發的 14 nm Exynos 8890 處理器首次采用了自主定制的 CPU 內核 MI。

據稱,三星研發的這個 CPU 內核基于開源的RISC-V 指令集架構[2],而不是 ARM 架構,因而三星可以不必支付 ARM 授權許可費。2015 年,英特爾應用處理器的增長速度達 60%以上,但其在智能手機 AP 領域只搶到 1% 的市場份額。2011~2015 年全球智能手機應用處理器的市場排名及其市場份額的變化情況如表 3 所示。

此外,中國大陸的海思以智能手機應用處理器為主打產品,2015 年營收規模達到 248.95 億元(折合 36.6 億美元),比 2014 年增長 18.9%,位居全球第六大,中國大陸第一大。2015 年展訊的營收規模為 90.95 億元(折合 13.37 億美元),為中國大陸第二大設計企業。

2015 年全球平板電腦應用處理器市場的前五大廠商[1]分別為高通、蘋果、聯發科、英特爾和三星。前三大廠商的市場份額分別為 31%、16% 和14%,如表 4 所示。

2015 年英特爾的 14 nm Atom(凌動)X5 和X7 應用處理器在平板電腦用戶方面有相當不錯的表現。至于整合 3G 功能的 Atom X3 處理器的出貨量,已占英特爾所有平板電腦應用處理器總出貨量的 10% 以上。

1.3 GPU

根據市場調研機構 JPR 的數據,2015 年全球GPU 的市場規模為 263 億美元,同比增長 8.7%;但 2015 年 GPU 的出貨量整體下滑 14%,其中桌面型獨立顯示適配器用 GPU 市場下滑 9%,筆記本電腦用 GPU 市場則下滑 17%。但各廠商的情況有所不同。例如,AMD 在 2015 年第四季度桌面型 PC 的獨立顯示適配器增長 6.7%,但筆記本電腦用獨立顯示芯片下滑 1.3%;英偉達的桌面型 PC 的獨立顯示適配器下滑 7.7%,筆記本電腦用獨立顯示芯片則增長34.2%;英特爾雖然推出了第 6 代酷睿處理器,但在筆記本電腦用獨立顯示芯片方面下滑 1.7%,而在桌面 PC 的 GPU 方面卻出現 6.1% 的增長。

2011~2015 年全球 GPU 市場規模如表 5 所示。

全球 GPU 的三大供應商分別為英特爾、英偉達和 AMD。其中,英特爾依靠其在 PC 領域的優勢,GPU 市場份額超過 7 成,居市場的龍頭地位;英偉達和 AMD 緊隨其后,也各有 10%~20% 的份額。2011~2015 年全球 GPU 三大供應商的排名和市場份額如表 6 所示。

至于在移動應用領域的 GPU,2015 年 ARM 受惠于低端 Mail 結構產品策略在中國大陸市場的發揮,不僅持續穩居全球第一,而且市場份額也增至4 成以上。原先第二大供應商 Imagination 則受 ARM 的擠壓,加上高通的威脅,2015 年退居第 3 位,市場份額僅為 21.6%,而高通則為 25.5%。而英特爾在 PC GPU 領域耕耘多年后,也開始以其專利優勢進軍移動 GPU 市場。

1.4 MCU

MCU(微控制器)是各種系統控制的核心,廣泛應用于[3]消費電子、工業控制、汽車電子和通信等領域。根據 IC Insights 的市場調研報告,2015 年全球 MCU 市場規模為 166.0 億美元,比 2014 年增長 4.40%;出貨量為 254 億顆,比 2014 年增長33%。2016 年全球 MCU 的市場規模達到 177 億美元,比 2015 年增長 7%;出貨量也增長 25%,達到316 顆,主要原因是智能卡和物聯網(IOT)對 32 位 MCU 的應用數量大幅激增。2011~2016 年全球MCU 的市場規模如表 7 所示。

在產品應用方面,2014 年智能卡 MCU 出貨量在增長 26% 之后,2015 年繼續增長 41%,達到 129 億美元。主要原因之一是從 2015 年起,全球的多數信用卡公司、銀行、零售商、政府機關及其他單位都傾向采用更安全的“芯片卡”技術,這為 32 位MCU 進一步拓寬了應用渠道。主要原因之二是由于 32 位 MCU 設計以及可為天線系統實現傳感器作業并聯系至 IOT 的其他單芯片解決方案,需求提升強勁,也加速了 MCU 整體出貨量的增長。2015 年與 IOT 相關的 MCU 銷售額增長 16%,達到 4.05 億美元;出貨量則增長 40%,達到 4.34 億套。2015 年全球 MCU 的應用市場結構如圖 1 所示。

近年來,隨著物聯網、工業 4.0、可穿戴設備和汽車電子市場的興起,要求 MCU 具有更強的運算能力、更低功耗、更高效能和彈性的硬件架構,以此來滿足市場需求。MCU 的位數也從早期的 8 位、16 位和 24 位,到近期以 32 位為主。IHS 的數據顯示了 2015 年全球各位數 MCU 出貨量的占比,如圖 2 所示。

2015 年全球 MCU 銷售排名前 5 位的供應商分別是瑞薩電子(Renesas)、新恩智浦(NXP+ Freescale)、微芯科技(Microship+Atmel)、意法半導體(ST)和英飛凌(Infineon)。2011~2015 年這些供應商的市場份額如表 8 所示。其中,第一名是瑞薩電子,第二名是新恩智浦,即恩智浦合并了飛思卡爾之后的 MCU 營業收入。第一名和第二名的市場份額均為 22%,基本相當。微芯(Microship)收購愛特梅爾(Atmel)之后,其營收規模超過意法半導體(ST)成為全球第三大 MCU 供應商。

1.5 DSP

根據 WSTS 的數據,自 2011 年以來,全球 DSP 市場規模持續下滑,直至 2015 年又重新開始回升。主要原因在于 DSP 的許多功能完全與 GPU 重疊,包括數字圖像處理、視頻壓縮、工業過程的分析和控制、計算機通信、醫學成像等,因此逐步被 GPU 取代。但到了 2015 年,全球 DSP 市場規模達到 30 億美元,同比增長 11.1%。2011~2015 年全球 DSP 的市場規模如表 9 所示。

目前,全球 DSP 的主要供應商是德州儀器(TI)和模擬器件(ADI)兩家。二者合計的市場份額超過 70%。2011~2015 年全球 DSP 供應商的排名如表 10 所示。

2 存儲器

受惠于全球智能手機出貨量的增長[4]以及電子信息設備內存搭載量的不斷攀升,從 2016 年下半年起,全球存儲器市場(包括 DRAM 和 NAND 閃存等)結束了連續 18 個月的低迷景象,無論是存儲器的出貨量還是銷售價格,都出現了大幅度的彈升。據多家市場調研機構觀察,這一輪存儲器市場的景氣延續至 2017 年和 2018 年上半年。

2016 年全球存儲器的市場規模為 773 億美元,比 2015 年減少 7.3%。預計 2017 年存儲器市場規模達到 853 億美元,較 2016 年增長 10.3%。到 2021 年可望擴大至 1 099 億美元,2016~2021 年年均增長率將達 7.3%。

2016 年全球 DRAM 的銷售規模為 454 億美元;而閃存(Flash)的銷售規模為 319 億美元,其中 NAND Flash 為 312 億美元,NOR Flash 僅為 7 億美元左右。

與此同時,存儲器的制造技術也顯著提升。全球三大 DRAM 廠商的制程技術從 2X nm 推進到 1X nm,3D NAND 閃存從 48 層提升至 64 層。ReRAM 和 MRAM 越來越顯示出它們的應用前景。

2.1 DRAM(動態隨機存取存儲器)

近三、四年來,全球 DRAM 市場主要由三星、SK 海力士和美光 3 家所壟斷,3 家巨商占全球 DRAM 市場達 90%。剩下中國***的 3 家相對小企業——南亞(Nanya)、華邦(Winbond)和力晶科技(Powerchip)的市占率不足 10%。

2016 年上半年,全球 DRAM 市場不佳,主流DRAM 產品價格下滑。但三星半導體部門的營業利潤仍高達 47.3 億美元。全球 DRAM 市場的“老二”SK 海力士的營業利潤雖比 2015 年銳減 2/3,但仍可獲利 9.15 億美元。同期美光轉盈為虧,虧損 3 200 萬美元。這意味著按照 2016 年上半年的價格,美光已不具備獲利的競爭力。因此,美光于 2016 年 6 月裁減了美國科羅拉多工廠的 70 名員工,展開首波整頓行動。

進入 2016 年第三季度,適逢蘋果 iPhone 7 等世界旗艦型手機備貨高潮,加之電子信息設備搭載高容量內存比重也持續增加,推動第三季度全球 DRAM 總體營收大幅增長 15.8%。到了第四季,度標準型 DRAM 和移動 DRAM 的合約價漲幅均超過 30%。據 TrendForce 集邦科技旗下的DRAMeXchange 報道,第三季度三星的營收增長22.4%,SK 海力士的營收也增長 8.6% 左右,美光的營收也增長 12.6%。

2016 年第三季度,三大 DRAM 巨商市場占有率各為 50.2%、24.8% 和 18.5%。同時,三星獲利率維持在 37%,SK 海力士的獲利率由第二季度的 18% 上升到第三季度的 25%,美光則轉虧為盈,從 -0.6% 轉到 2.3%。到了第四季度,由于 DRAM 價格持續攀升,可以肯定各廠商的獲利進一步增加[4]。表 11 列出了 DRAM 主要廠商在 2016 年第二、三季度營收情況的對比。

從技術層面上看,2016 年全球 DRAM 制程的主流還是 20 nm,其比例高達 80%~82%。三星的 DRAM 制程一直保持領先地位。2015 年三星采用 20 nm 制程,2016 年年初轉進量產 18 nm DRAM 芯片,并在其 Fab 17 上極力擴大產能,計劃到2017 年下半年 18 nm 制程在其 DRAM 總產能中占到 30%~40%,而目前 18 nm 制程產品僅占到其 DRAN 總產能的 12%。如今,三星在 DRAM 工藝方面越發成熟,新技術的推進速度也比預期的更快。此前曾預計三星在 2020 年量產 10 nm DRAM,現在看來最快在 2019 年年初就能實現。

2016 年 SK 海力士和美光還全部是 20 nm 級別工藝,直到 2017 年下半年才有可能量產 18 nm DRAM。行業人士認為三星和其他對手之間有著一年半時間的差距。

中國***的南亞、華邦和力晶科技 3 家廠商除了生產和銷售標準型 DRAM,利基型 DRAM 占據較大比例。相對而言,南亞現在擁有 22 nm 制程,2017 年上半年導入 20 nm 制程,屆時產品成本也有望進一步降低。力晶科技受 2016 年上半年 DRAM 價格不高的影響,第三季度減少了標準型 DRAM 的產出,導致其第三季度營收下滑 31.1%,從第四季度起恢復正常水平。

2016 年第三季度華邦營收小幅增長 7%。其主要產品是利基型 DRAM,工藝技術除進一步提升 46 nm 量產水平外,2016 年第四季度少量投片生產 38 nm 制程產品。

展望 2017 年全球 DRAM 的發展態勢,據Business Korea 報道,2017 年全球對于 DRAM 的需求將增長 19.3%。但是,由于主流廠商的制程轉進將影響部分產能的增加,估計 2017 年 DRAM 產能的增長率僅為 10%左右,加劇了供給的不足。另外,據業界觀察,2017 年整體 DRAM 價格將下滑 9.8%,但由于先進制程的轉進,DRAM 成本的減幅有望更大,約為 18%。這就意味著 DRAM 廠商仍然有利可圖。

2.2 NAND Flash(NAND 閃存)

2.2.1 全球 NAND Flash 市場規模

2016 年全球閃存(Flash)的增長動力主要來自終端裝置平均搭載的增加和固態硬盤(SSD)需求的增長。根據 IC Insights 的統計,2016 年全球閃存的市場 NAND 閃存占 99%,NOR 閃存占 1%。2011~2015 年全球閃存的市場規模及增長率如表 12 所示。由此可見,近年來 NAND 閃存市場規模呈現不斷上升的態勢,而 NOR 閃存市場規模日趨縮小。

當前,NAND 閃存正面臨著先進制程轉進、產品結構轉換的關鍵時期。2016 年上半年由于幾乎所有的 NAND 閃存廠商轉產 3D NAND 閃存,導致 2D NAND 閃存產出減少,而 3D NAND 閃存又產出有限,再加上智能手機、SSD 容量大增,導致市場供不應求,從而刺激 NAND 閃存市場價格累積漲幅高達 16%,也是近兩年來首次出現價格大漲。

2.2.2 全球閃存的主要供應廠商

全球 NAND 閃存的主要供應廠商有三星、東芝、SK 海力士、美光、閃迪和英特爾 6 家,其中前 4 家廠商均為 IDM 企業,供應全球 NAND 閃存近 90% 的市場份額。表 13 列出了 2011~2015 年全球 NAND 閃存供應廠商的排名。其中,三星受惠于 3D NAND 閃存的制程技術領先于其他廠商, 加上近年來高容量的 eMMC/eMCP 與 SSD 發展加速,持續在 3D NAND 閃存市場份額上列居第 1 位。目前其 14 nm 制程的 eMMC/eMCP 已導入新上市的智能手機和平板電腦中,14 nm 制程的 TLC(三層單元)產品也在 2016 年第一季度送樣給模塊廠商進行測試。其在未來的市場競爭中更具優勢。

東芝在 2015 年受供過于求的市場影響,平均銷售價格下滑 13%~14%,市場份額也由 2014 年占22.2% 下滑到 2015 年僅占 18.5%,居全球第 2 位,由此激發了其發展 3D NAND 閃存技術的積極性。2016 年年初,48 層 3D NAND 閃存開始上市,并增加投資建設新廠,以期大力發展 3D NAND 閃存產品。

閃迪在 2015 年第四季度 15 nm 2D NAND 閃存產出比重為 75%,同時在主力發展 TLC 產品的情況下,TLC 產品比重也達70%,它的包含SAS、SATA 與 PCTe 接口的企業級 SSD 深受用戶好評。從 2016 年起,48 層 3D NAND 閃存開始小批量試產。

2.2.3 全球閃存的技術發展

當前全球 NAND 閃存產業正處在 2D NAND 閃存(平面 NAND 閃存)向 3D NAND 閃存的轉進期。過去 10 年,隨著 2D NAND 閃存制程技術的發展,制程技術向著 12 nm(12~15 nm)逼近,越來越接近可量產的物理極限。2D NAND 閃存的存儲密度也很難突破 12 GB 容量,自然也不會給生產廠商帶來更高的成本效益。另外,2D 技術是平面結構,隨著存儲密度的增加,每個存儲單元的電荷量會下降,相鄰存儲單元之間的干擾也會增加,這樣會影響 NAND 閃存的性能。

在當前發展的 3D NAND 閃存中,3D 技術采用垂直排列的立體結構,多層環繞式柵極(GAA)結構形成了多電柵極存儲器單元晶體管,可以有效降低堆棧間的干擾[5],使 NAND 閃存性能更加優異、功耗更低、容量更大。

2016 年 NAND 閃存供應商向 3D NAND 閃存技術推進迅猛。據業界估計,由于三星、東芝、美光和 SK 海力士等廠商紛紛擴大 3D NAND 閃存量產,2016 年全球 3D NAND 閃存占整體 NAND 閃存產能的 15% 左右,2017 年將進一步提升到 30% 以上。三星和東芝的 3D 技術更是增加到 64 層堆疊。

歸納 2012~2018 年全球 NAND Flash 的技術路線圖如圖 3 所示。

2.2.4 全球 NAND 閃存主要廠商的表現

(1)三星。自 2013 年8 月三星率先宣布成功推出 3D NAND 閃存之后,三星便“一馬當先”發展 3D NAND 技術。2014 年年初,三星領先業界采用 24 層堆疊量產 3D NAND 閃存,2016 年擴大到48 層 3D NAND 閃存量產。48 層相較于 32 層堆疊的存儲容量可提高 40%,并估計在 2016 年年底前三星的 3D NAND 閃存生產比重可提升至 40%。

三星除了在我國西安量產 3D NAND 閃存,2016 年韓國華城 Fab16 的 16 nm 2D NAND 閃存芯片生產線改造成 20 nm 48 層 3D NAND 閃存生產線,并計劃再將韓國華城的 Fab17 生產線用于生產 3D NAND 閃存,以穩固其在 3D NAND 閃存市場上的地位。

2016 年,三星在 3D NAND 閃存技術上的最大進展是實現了 64 層堆疊。該技術單顆 NAND 閃存芯片容量增加到 512 GB,較 48 層堆疊的存儲密度又增加了一倍,2016 年年底已開始供貨。三星還計劃在 2017 年基于 64 層 3D NAND 閃存推出容量高達 32 TB 的企業級 SAS SSD,并聲稱到 2020 年將提供超過 100 TB 的 SSD。

(2)東芝。隨著 3D NAND 閃存技術的不斷提升,東芝宣布其 64 層堆疊 3D NAND 閃存開始送樣給用戶。初期樣品的存儲密度為 256 GB,然后再提高到 512 GB 量產。另外,東芝在 2015 年開始改建的 Fab2 工廠已在 2016 年上半年投入生產。隨著 3D NAND 閃存量產的不斷增加,東芝的目標是在 2017 年將整體 3D NAND 閃存生產比重提高至 50%,2018 年進一步提高至 90% 左右的水平。

(3)SK 海力士。目前,SK 海力士的 3D NAND 閃存以 36 層 MLC(多層單元)為主,良率可達 90% 以上。除了用于企業級 SSD 產品,還積極導入嵌入式產品中應用,最新的 UFS2.1 和 eMMC 5.1 采用的就是 SK 海力士的第二代 36 層 3D NAND 閃存,目前這些產品均已進入量產階段。進入 2016 年,SK 海力士的 48 層 3D NAND 閃存芯片已向用戶送樣,并進一步聲稱在 2016 年年底和 2017 年年初完成 72 層 3D NAND 閃存的研發。這是一項十分具有挑戰性的工作。

目前,SK 海力士主要在韓國清州 M11/M12 工廠生產 3D NAND 閃存芯片,還計劃將 M14 工廠的二樓用于生產 3D NAND 閃存,2017 年上半年投入生產,而且計劃投資 15.5 兆韓元新建另一座存儲器工廠。

(4)美光。美光的 32 層堆疊 3D NAND 閃存芯片主要在新加坡工廠量產。基于 32 層 3D NAND 閃存技術,美光面向消費類市場推出了 BX300 系列和 1100 系列的 3D SSD,最大容量可達 2 TB。為了在技術上趕超競爭對手,美光于 2016 年年初擴建的 Fab10X 工廠開始量產。計劃下一代 3D NAND 閃存技術跳過 48 層,2017 年直接跳到 64 層。而且現在的 16 nm 2D NAND 閃存技術也將直接切換到生產 3D NAND 閃存,預計 2017 年美光 3D NAND 閃存的投產量將增加一倍。

(5)英特爾。2016 年,英特爾和美光聯手研發的 3D NAND 閃存技術進展神速。英特爾和美光的新加坡合資工廠在 2016 年第一季度就開始量產 3D NAND 閃存芯片,起點的月產量為 3 000 片,到年底時已拉升到每月 4 萬片。同時英特爾投資 55 億美元將位于我國大連的 Fab86 改造為生產 3D NAND 閃存芯片的工程也已完成投產,使得英特爾和美光合作在 3D NAND 閃存的產能上顯示出相當優勢。

近年來,英特爾除了發展 3D NAND 閃存技術,還著重開發新型的 3D XPoint 快閃存儲器。英特爾的 3D XPoint 快閃存儲器其實是 PCM(相變存儲器)的一種,它不但可以取代 NAND 閃存,而且也有可能取代 DRAM。3D XPoint 集合了 DRAM 和 NAND 閃存的數據存儲優勢,較傳統的 NAND 閃存速度快 1 000 倍,讀/寫重復性也強 1 000 倍,存儲密度比 DRAM 高 10 倍。現在服務器數據存儲與日俱增,對系統快速分析、相應數據的要求不斷提升,基于 3D XPoint 技術的高性能優勢,將其最先用于企業級、數據中心的存儲。對于消費類市場而言,由于 3D XPoint 昂貴的生產成本,所以在短時間內還很難用在 PC 或筆記本電腦上。

3 結語

近年來,隨著移動智能終端市場漸趨飽和,物聯網(IoT)、汽車電子、人工智能(AI)、工業控制和智能制造等新興市場迅速上升,但至今還不足以替代移動智能終端的領頭地位。全球半導體市場仍將處于產品多元化發展態勢。

-

集成電路

+關注

關注

5397文章

11656瀏覽量

364070

原文標題:全球高端集成電路產品研發分析

文章出處:【微信號:appic-cn,微信公眾號:集成電路應用雜志】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

相關推薦

adss光纜顏色詳細分析

美國站群vps云服務器缺點詳細分析

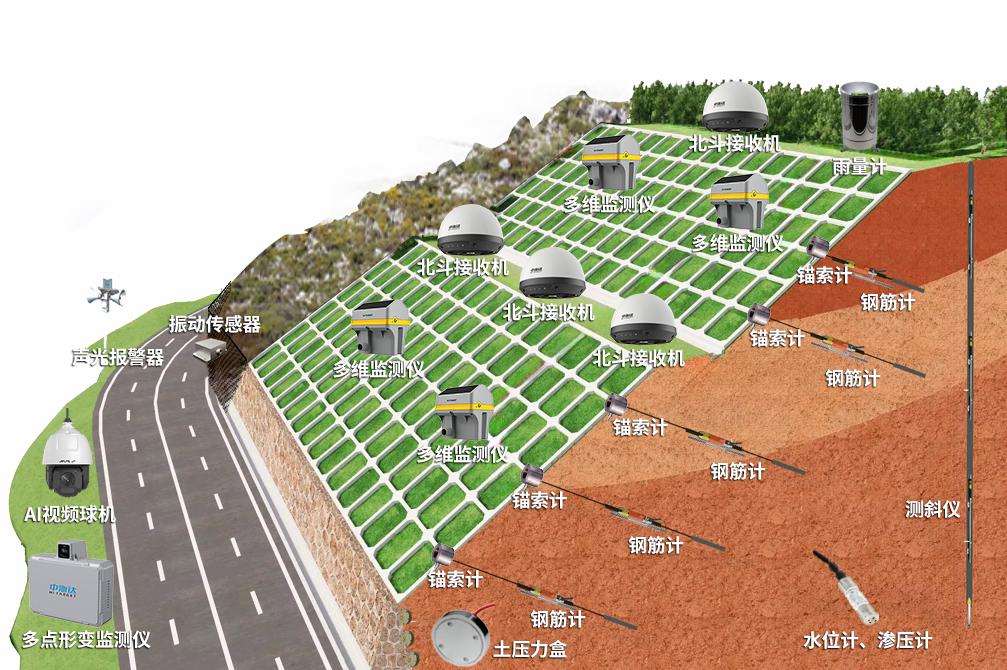

關于公路邊坡安全監測,你想知道的都在這里!

全球高端集成電路產品研發詳細分析,你想知道的全在這里!

全球高端集成電路產品研發詳細分析,你想知道的全在這里!

評論