時至今日,數據已經成為人類社會發展的核心驅動力。不過,盡管云計算的發展為處理海量數據提供了一個理想的解決方案,但是隨著數據量的快速攀升,以及應用場景的多元化,云計算所依托的數據中心在發展中面臨的挑戰也越來越大:一方面,數據中心要在性能上緊跟市場需求的步伐;另一方面也要在能耗、成本等方面做綜合的考量。

應對新一代數據中心建設和部署中的諸多挑戰,顯然需要很多針對性的創新。然而,傳統數據中心大多采用的是基于通用產品的硬件平臺,想要在此基礎上實現“定制化”的優化,幾乎是一個不可完成的任務。而且,相關的廠商——不論是數據中心設備制造商還是運營商——想要憑一己之力完成這些技術升級,所面臨的風險和成本也是難于承受的。因此,由產業鏈中的各個廠商一起組團攻關,聯手打造一個開放的數據中心架構和標準,就成了核心的訴求,也是可行的技術發展路徑。

開放計算的興起

在這種背景下,OCP(Open Compute Project,開放計算項目)應運而生。OCP是由Facebook聯合英特爾、Rackspace、高盛和Arista Networks等行業巨頭,在2011年聯合發起的開放硬件組織,其目的就是面向下一代數據中心的需求,以開源的方式重構數據中心硬件架構,力求將從大量從實踐中總結出來的更佳解決方案,進行標準化、通用化,進而推廣到整個數據中心行業以及其他相關領域。在這個過程中,所有參與到該項目中的廠商,既是技術的貢獻者,又是最終成果的受益者。

這種共擔風險、合作多贏的“開放計算”模式,一經推出就得到了業界積極地相應,并獲得了長足的發展。越來越多地廠商參與其中,并著手將新一代數據中心硬件架構的開發和部署,轉到OCP這類開放計算標準之上。

據IDC預測,2020到2024年間全球OCP基礎設施市場的年復合增長率會達到16.6%,預測期末市場規模將達到338億美元。Omdia的研究報告顯示,到2025年全球40%的服務器將基于開放標準,即使在非互聯網行業,其開放計算設備的占比也將從2020年的10.5%增加至2025年的21.9%。

重構開放計算中的互連技術

當然,重新定義未來數據中心的硬件架構,是一個極其復雜的系統工程,牽涉到方方面面。為此,OCP充分利用其開源優勢以及協作力量,成立了不同的項目組,力求全面推動網絡設備、服務器、存儲設備以及可擴展機架設計等各個領域的技術創新。

可以想見,想要將不同技術廠商的貢獻整合在一起,形成一個完整的解決方案,互連接口的標準化,是尤為關鍵的一環。因此OCP也吸納了全球領先的連接器廠商深度參與其中,做了大量前瞻性的研發工作。

以OCP旗下一個關鍵子項目“數據中心-模塊化硬件系統(DC-MHS)”為例,它旨在從整體架構到模塊化、可擴展、可插拔設計等諸多方面著手,通過對接口規格和外形尺寸的標準化,實現整個數據中心的互操作性。這種標準化和模塊化的思路,有利于超大型數據中心輕松實現資源的管理和調整,便捷地擴大基礎設施的規模以滿足不斷增加的性能需求。

為了確保數據中心各類構建塊之間的相互兼容性,DC-MHS圍繞五個主要的工作流進行了詳細的定義:

M-HPM

(主機處理器模塊)

實現數據中心硬件模塊中PCB / PCBA 外形尺寸的標準化,以便根據需要輕松添加和減少組件。根據不同應用要求,定義了M-FLW(全寬HPM)、M-DNO(密度優化HPM)和M-HPM.next三種規格。

M-XIO/PESTI

(擴展I/O連接/外圍邊帶隧道接口)

M-XIO定義了模塊化可擴展I/O (M-XIO) 源連接器的連接器、引出線和信號接口詳細信息,該連接器可作為主板和HPM等源與PCIe轉接卡和背板等外圍子系統之間的I/O。PESTI協議在DC-MHS中指定的多種組件之間建立了電氣兼容性,用于傳遞狀態和發現子系統。

M-PIC

(平臺基礎設施連接)

旨在讓HPM與平臺和機箱基礎設施連接所需的組件(包括冷卻、配電和網絡)實現標準化,簡化模塊之間的通信,進一步提高資源利用和管理效率。

M-CRPS

(公共冗余電源)

指定了內部冗余電源的要求,在數據中心和供應商之間實現標準化,以提高數據中心基礎設施的整體穩定性和正常運行時間,保護關鍵操作免受潛在干擾的影響。

M-SIF

(共享基礎設施)

提高可容納多個可維修模塊的共享基礎設施外殼的互操作性,包括主機處理器模塊 (HPM)、數據中心存儲和計算模塊 (DC-SCM) 以及其他外圍設備。

由上述DC-MHS項目不難看出,這些全新的標準化和模塊化的設計思路,也為連接器廠商提供了巨大的商機。而想要在這個新賽道上脫穎而出,就要求連接器廠商找到創新之道——要么在原有產品上精益求精,通過改良和升級去適應開放計算架構的新要求;要么通過大膽的創新,基于標準打造全新的解決方案。

而無論采用那種方式,面向新一代開放計算架構的連接器,都要在以下幾個方面體現出競爭優勢:

1支持更高的性能,如更高數據傳輸速率(信號連接器)或更大的載流能力(電源連接器),能夠跟上快速迭代技術標準的節奏。

2實現小型化和高集成,在單位空間內提供更高密度的連接。除了進一步壓縮針腳間距等舉措,在單一封裝中提供多種功能的混合連接,也是一種重要的技術思路。

3高度模塊化、易于擴展和維護,有利于支持多場景應用,以及數據中心規模擴展的需求,而盡可能減少額外的定制成本。

賦能開放計算的連接器

按照上面的設計要求,在OCP開放計算硬件互連的賽道上,競爭已經展開。伴隨著OCP標準的演進和市場的發展,不少創新的連接器產品和方案也已經走到了我們的面前。

針對OCP DC-MHS中的M-FLW(模塊硬件系統全寬)規范,Amphenol Communications Solutions (以下簡稱ACS) 推出了全新的Multi-Trak連接器,作為DC-MHS高速內部I/O解決方案。

這是一款組合連接器,由兩個標準MCIO連接器、12針邊帶(SB)和4針電源裝置組成,集電源和信號傳輸功能于一身,在緊湊的空間,實現高密度、多功能的連接。

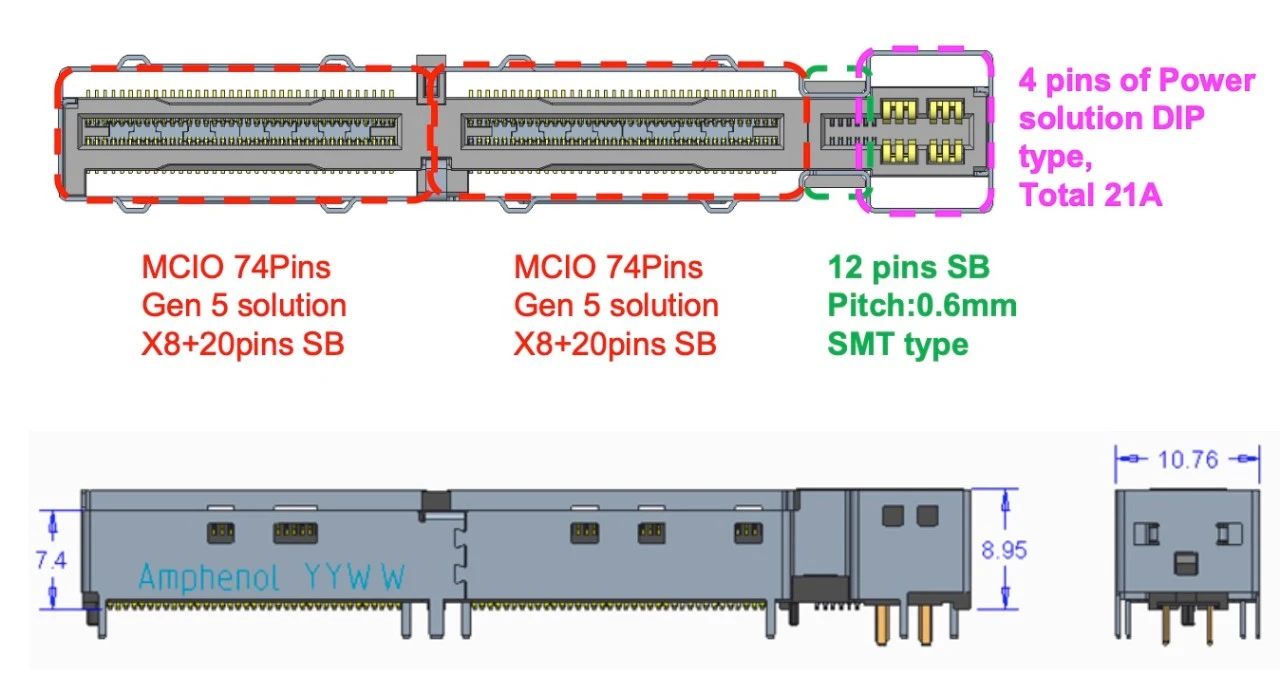

圖1:Multi-Trak高速互連解決方案

(圖源:ACS)

Multi-Trak連接器間距為0.60毫米,其所用封裝形式可以支持PCIe? Gen 5標準的高速信號傳輸,并且可以滿足新一代PCIe Gen 6高速傳輸標準的要求,實現64Gbps PAM4的傳輸速率。與傳統PCB布線方法相比,Multi-Trak連接器可支持更長的信號路徑,同時保持SI性能。此外,該連接器解決方案支持高達21A的電源電流,可以選擇對邊帶和電源裝置進行模塊化擴展。

圖2:Multi-Trak連接器結構圖

(圖源:ACS)

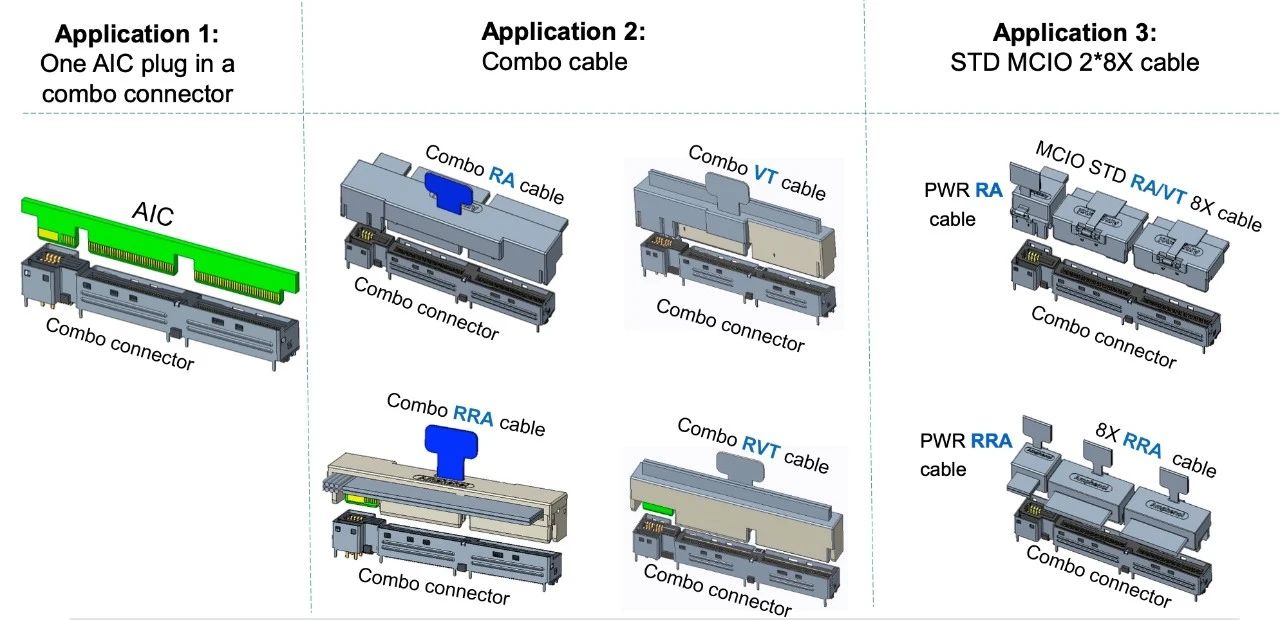

Multi-Trak連接器符合SFF-TA-1033標準和OCP-MHS規范。由于采用了模塊化的設計,其可通過進一步擴展,支持卡緣和電纜連接,以適應多樣性的互連應用的需求。

圖3:Multi-Trak連接器支持可擴展的應用場景

(圖源:ACS)

總的來看,Multi-Trak連接器能夠提供新一代數據中心所需的高性能,且具有高度模塊化、極強的擴展性和易于維修等優勢,可以為系統設計帶來極大的靈活性。這也決定了此款解決方案具有很高的性價比,有助于開發者節省材料成本,并能夠支持未來的系統升級和擴展。

再有,由于符合OCP相關的標準和規范,Multi-Trak連接器可以很好地契合開放標準架構下不斷發展的設計需求,在通信和數據應用、商業系統、網絡和高端計算系統等領域找到市場著力點,可謂是賦能開放計算的標桿性的互連解決方案。

| 特性 | 優點 |

| 0.60毫米間距、垂直配置 | 將原來的PCIe和MCIO合并為一個連接器,包括電源和高/低速信號 |

| 采用雙列直插式電源解決方案,總載流能力高達21A | 反向電纜可簡化組織布局 |

| 支持最高56Gb/s PAM4 PCIe Gen 5,傳輸距離超過1.0米 | 多樣化插頭可支持不同的路由需求 |

| 通過同一個連接器支持線纜和卡緣應用 | 支持AIC、Combo電纜和MCIO STD電纜的不同應用 |

| 可選擇85Ω(G03系列)阻抗和各種插針數選項,符合PCIe / NVMe / SAS / SFP(+) / QSFP規范 | 采用模塊化設計,可進一步擴展,支持卡緣和電纜連接 |

表1:Multi-Trak連接器特性和優點

(資料來源:ACS)

本文小結

智能化和數字化轉型的大趨勢,讓我們對數據資源的依賴度越來越大,而ChatGPT等生成型AI的興起,更是令處理數據所需計算資源的需求持續快速攀升。通過OPC等開放計算項目重構未來的數據中心,無疑是應對這一挑戰的良方。

在這個“重構”的過程中,硬件互連顯然是一個關鍵的節點,這為連接器廠商提供了巨大的市場機遇,當然也是一次比拼實力的創新大挑戰。

Multi-Trak連接器,就是ACS在這場開放計算互連創新中打造出的標桿性的產品。從中也能窺見開放計算趨勢下的連接器技術創新之道。

想要深入了解Multi-Trak連接器的優勢特性,及其為開放計算提供的價值,來訪問貿澤電子的專題頁面吧——Multi-Trak高速互連解決方案。

-

連接器

+關注

關注

99文章

15389瀏覽量

140513 -

接口

+關注

關注

33文章

9004瀏覽量

153740 -

數據中心

+關注

關注

16文章

5230瀏覽量

73520 -

OCP

+關注

關注

0文章

80瀏覽量

16792

原文標題:開放計算趨勢下,連接器的創新之道!

文章出處:【微信號:貿澤電子,微信公眾號:貿澤電子】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

可重用機床編碼技術及重構算法研究

FPGA的重構方式

【懸賞100塊】如何實現FPGA可重構計算(Android平臺)

光互連技術的展望

采用FPGA實現可重構計算應用

怎么設計PAD在接收機動態可重構結構中的應用?

資料下載;于LINUX的開放式結構數控系統組成及特點

PAD在接收機動態可重構結構中的應用設計

可重構計算(Reconfigurable Computing)

加速AI落地、推動邊緣計算應用實踐——開放計算在中國行至高潮

可重構計算:基于FPGA可重構計算的理論與實踐 1.器件架構 譯文(一)

重構開放計算中的互連技術

重構開放計算中的互連技術

評論