質量亂象:未通過可靠性關鍵實驗的國產SiC功率模塊應用隱患與后果

國產SiC(碳化硅)功率模塊在APF(有源電力濾波器)和PCS(儲能變流器)等電力電子設備中的應用趨勢日益顯著,主要受益于技術性能優勢、政策支持、成本優化及市場需求驅動,但存在一些國產SiC模塊質量亂象,比如未通過全套可靠性的SiC模塊流入市場,給終端客戶電力電子設備埋下隱患,最終造成終端客戶巨額損失和國產SiC模塊聲譽受損。

國產SiC功率模塊若未通過HTGB、HTRB、H3TRB、HTS、LTS、PCsec等關鍵可靠性實驗,直接應用于儲能變流器(PCS)、電能質量治理裝置(APF)等設備,可能引發系統性風險,導致設備失效、經濟損失甚至安全事故。以下從技術隱患、行業影響及典型案例展開分析:

一、關鍵可靠性實驗未通過的潛在隱患

絕緣失效與高壓擊穿(HTRB/H3TRB失效)

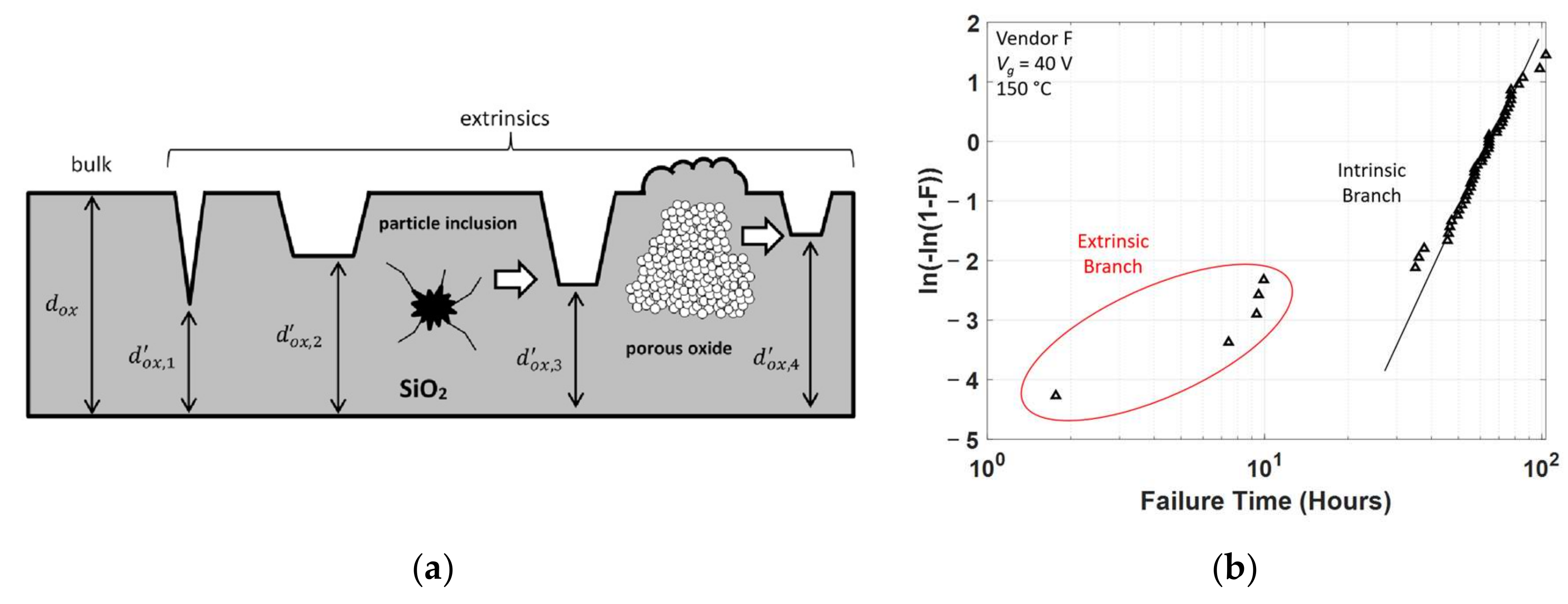

HTRB實驗驗證模塊在高溫下的耐壓能力,若未通過,模塊在持續高電壓下可能因漏電流過大引發局部過熱,導致絕緣層擊穿1。

H3TRB實驗檢測濕熱環境下的絕緣性能。未通過測試的模塊在潮濕環境中易因離子污染(如案例中環氧樹脂結合薄弱區域的漏電通路)引發短路或電弧放電,造成設備燒毀。

典型案例:某國產SiC模塊在HV-H3TRB測試中因封裝前污染導致絕緣失效,該問題若未被攔截,應用至儲能系統可能引發火災或電網故障。

柵極氧化層退化與閾值漂移(HTGB失效)

HTGB實驗評估柵極氧化層在高溫偏壓下的穩定性。未通過測試的模塊可能因柵極氧化層缺陷出現閾值電壓漂移,導致開關特性異常,引發逆變器控制失效或效率驟降。

后果:APF裝置可能因開關失控無法補償諧波,導致電網電能質量惡化,甚至觸發保護性斷電。

溫度極端環境下的材料失效(HTS/LTS失效)

HTS實驗模擬高溫存儲后的材料老化。未通過測試的模塊可能因焊料層蠕變或界面分層導致熱阻上升,加速功率器件熱失效。

LTS實驗驗證低溫存儲下的機械穩定性。若未達標,封裝材料與芯片的熱膨脹系數差異可能引發開裂,導致內部連接斷裂。

應用場景影響:儲能系統需適應-40°C至85°C的寬溫環境,材料失效將直接縮短設備壽命。

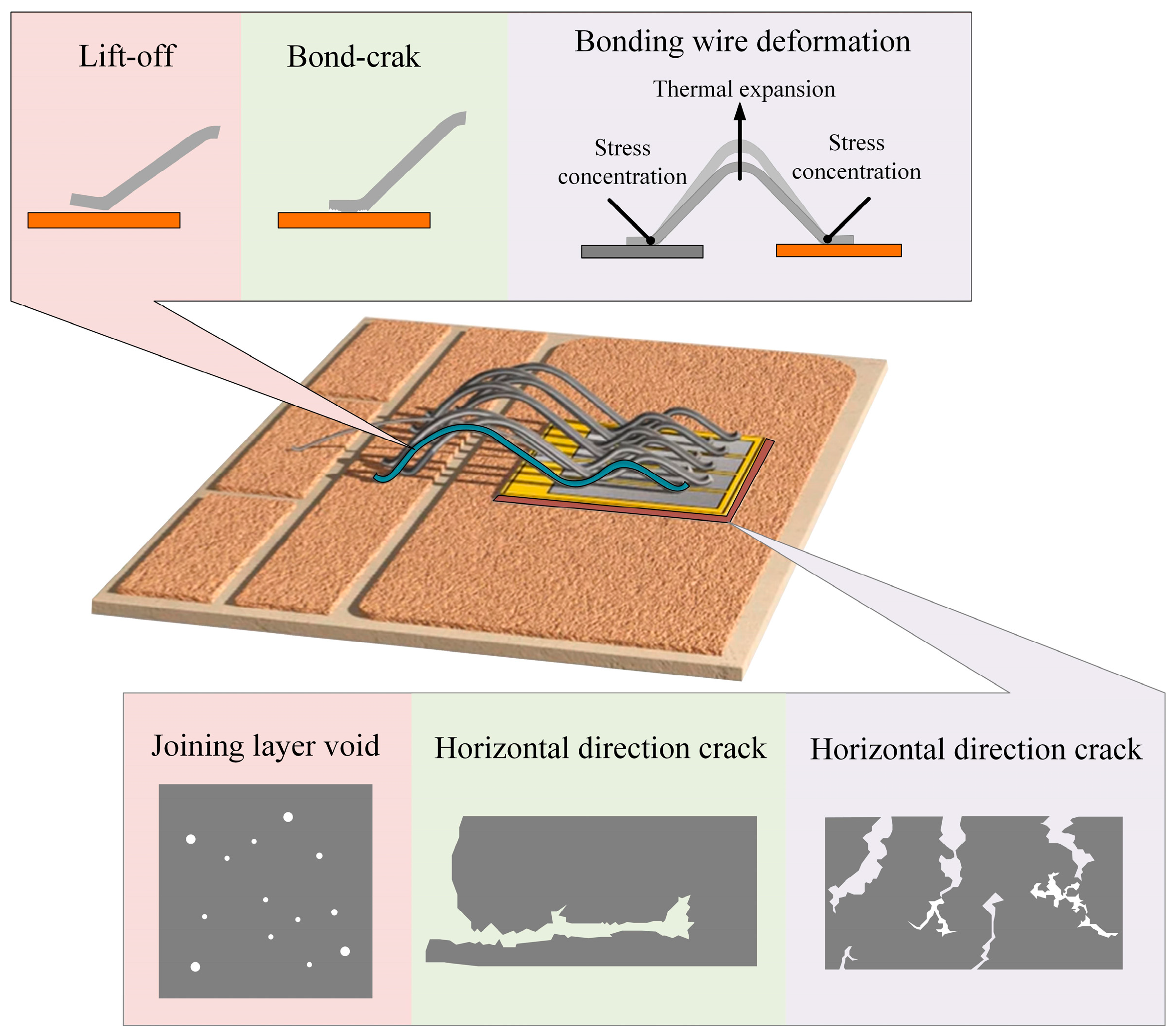

功率循環疲勞與機械連接斷裂(PCsec失效)

PCsec實驗檢測模塊在頻繁啟停下的機械壽命。未通過測試的模塊中,鍵合線或焊層易因熱應力疲勞脫落,導致導通電阻增大或斷路。

數據支持:鍵合線失效占SiC模塊總失效的70%,若未通過PCsec測試,儲能變流器可能因功率循環失效導致輸出功率波動或停機。

行業案例:某知名品牌IGBT模塊曾因功率循環壽命不足導致光伏逆變器大規模返修,經濟損失達數億元。

二、嚴重后果與行業影響

設備級風險

功能失效:模塊絕緣擊穿或鍵合線斷裂可能導致PCS輸出中斷,影響儲能系統充放電能力,甚至引發電池組過充/過放事故。

安全隱患:高壓漏電或電弧可能觸發火災,尤其是儲能電站等高能量密度場景,后果難以估量。

系統級風險

電網穩定性受損:APF裝置若因模塊失效無法抑制諧波,可能引發電網電壓波動、設備過熱,威脅區域供電安全。

維護成本激增:設備頻繁故障需停機維修,增加運維成本。

行業信任危機

國產替代受阻:若國產SiC模塊因可靠性問題頻發,客戶將轉向進口品牌,延緩國內產業鏈自主化進程。

企業聲譽損失:國產SiC模塊廠商可能面臨客戶索賠及法律糾紛,如某車企因SiC主驅模塊缺陷召回車輛,直接損失超10億元。

三、結論與建議

未通過關鍵可靠性實驗的國產SiC模塊應用至儲能、電能質量設備,將導致技術風險、經濟損失、安全威脅三重危機。為規避風險,建議:

強化測試標準:推動HTGB、PCsec等實驗納入行業強制認證(如CQC認證),要求廠商公開測試報告。

產業鏈協同改進:封裝廠需聯合材料供應商優化工藝,從材料到封裝全鏈路控制缺陷。

建立失效追溯機制:加強出廠檢測,對失效模塊進行逆向分析并迭代設計。

關鍵數據:若國產SiC模塊可靠性達標,預計到2030年可替代50%進口份額;反之,因失效導致的年均經濟損失可能超百億元。國產SiC模塊行業需以可靠性為基石,方能實現技術突圍與市場擴張。

審核編輯 黃宇

-

SiC

+關注

關注

30文章

3044瀏覽量

63887 -

功率模塊

+關注

關注

10文章

499瀏覽量

45554

發布評論請先 登錄

相關推薦

國產MOS管質量與可靠性優勢剖析

國產SiC碳化硅MOSFET廠商絕口不提柵氧可靠性的根本原因是什么

碳化硅(SiC)MOSFET的柵氧可靠性成為電力電子客戶應用中的核心關切點

國產碳化硅MOSFET行業亂象給中國功率半導體行業敲響警鐘

BASiC:國產碳化硅MOSFET亂象中的破局者與行業引領者

國產SiC碳化硅MOSFET行業亂象的深度分析

從國產SiC器件質量問題頻發的亂象看碳化硅功率半導體行業洗牌

什么是MOSFET柵極氧化層?如何測試SiC碳化硅MOSFET的柵氧可靠性?

SiC功率器件性能和可靠性的提升

質量亂象:未通過可靠性關鍵實驗的國產SiC功率模塊應用隱患與后果

質量亂象:未通過可靠性關鍵實驗的國產SiC功率模塊應用隱患與后果

評論