文章由山東華科信息技術有限公司提供

地鐵作為城市公共交通的核心動脈,其安全、高效運行離不開穩定可靠的電力供應。配電房作為地鐵供電系統的關鍵節點,承擔著電能分配、控制與保護的重任。然而,傳統配電房存在設備孤立、監測滯后、運維依賴人工等問題,難以滿足地鐵網絡化、高密度運營的需求。在此背景下,智能配電房系統方案通過集成物聯網、大數據與人工智能技術,正成為地鐵供電系統智能化升級的重要方向。

智能配電房的核心價值

地鐵配電房分布于車站、區間隧道等區域,設備包括變壓器、開關柜、環網柜等。傳統運維模式依賴定期巡檢與人工記錄,存在以下痛點:

故障響應滯后:設備異常難以實時發現,可能導致停電事故。

運維效率低下:人工巡檢覆蓋范圍有限,且數據整理分析耗時。

安全隱患突出:潮濕、粉塵等環境加速設備老化,增加故障風險。

智能配電房系統通過實時監測、數據分析與自動控制,可實現從“被動維護”到“主動預防”的轉變,提升供電可靠性,降低運維成本,為地鐵安全運營提供堅實保障。

系統方案的核心組成

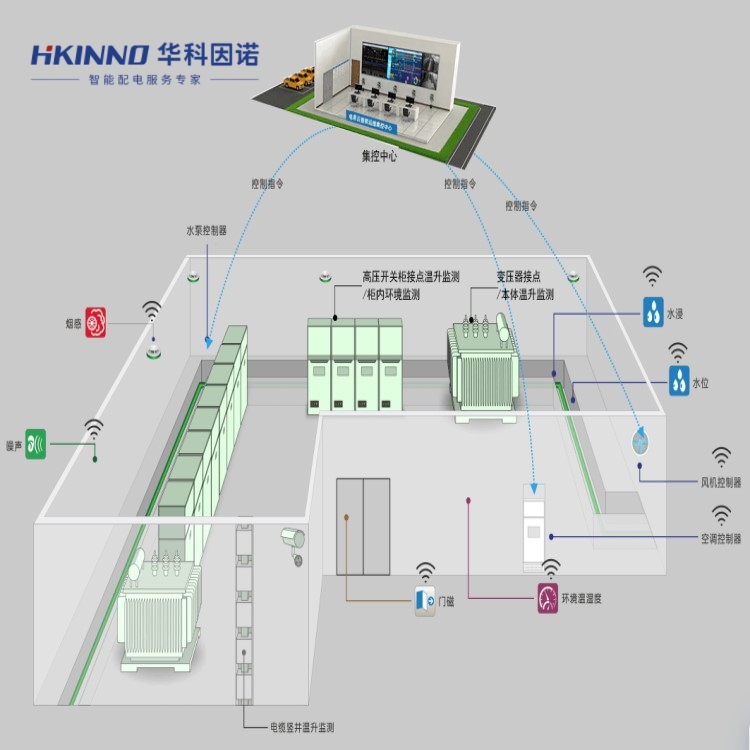

地鐵智能配電房系統方案通常包含以下模塊:

智能監測設備

局放監測傳感器:集成超聲波、暫態地電壓(TEV)等技術,實時捕捉變壓器、開關柜等設備的局部放電信號,預警絕緣劣化。

環境傳感器:監測溫濕度、粉塵濃度、水浸等參數,防范環境因素導致的設備故障。

電氣參數采集模塊:實時采集電壓、電流、功率因數等數據,評估設備運行狀態。

邊緣計算與數據平臺

邊緣網關:對監測數據進行初步處理與過濾,降低云端傳輸壓力,提升實時性。

智能分析平臺:基于大數據與AI算法,對設備狀態、環境參數進行關聯分析,生成健康評估報告與預警信息。

自動化控制與聯動

智能開關設備:支持遠程操控與自動分合閘,實現故障快速隔離與供電恢復。

環境調控系統:根據溫濕度數據自動調節空調、除濕設備,優化設備運行環境。

關鍵技術實現

物聯網技術:通過無線傳感器網絡(如LoRa、NB-IoT)實現設備與平臺的互聯,解決地鐵隧道環境信號覆蓋難題。

邊緣計算:在配電房本地部署計算資源,實現數據預處理與實時分析,減少對云端網絡的依賴。

AI故障診斷:利用機器學習模型對歷史故障數據與實時監測信號進行訓練,提升局放、過熱等異常的識別準確率。

數字孿生技術:構建配電房設備的虛擬模型,模擬運行狀態與故障場景,為運維決策提供可視化支持。

實施步驟與優勢

前期規劃:梳理地鐵線路配電房分布、設備清單及歷史故障記錄,明確監測重點區域與需求。

設備部署:安裝智能傳感器、邊緣網關等設備,確保與原有系統的兼容性,減少施工對運營的影響。

系統集成:將監測數據接入智能分析平臺,配置預警規則與自動化控制邏輯。

調試優化:通過模擬故障場景驗證系統可靠性,調整算法參數以提升預警準確率。

方案優勢:

提升供電可靠性:實時監測與快速響應降低停電風險。

降低運維成本:減少人工巡檢頻次,優化設備壽命管理。

增強安全保障:環境監測與自動調控防范火災、水浸等隱患。

支持決策科學化:數據平臺提供趨勢分析與決策支持,提升管理效率。

行業發展趨勢

隨著“智慧地鐵”建設的推進,智能配電房系統正朝著以下方向演進:

深度集成化:與地鐵綜合監控系統(ISCS)、能源管理系統(EMS)深度融合,實現全鏈路數據共享與協同控制。

預測性維護升級:通過數字孿生與AI技術,實現設備故障的精準預測與壽命周期管理。

5G與北斗應用:5G網絡提升數據傳輸速度,北斗系統為地下配電房提供高精度定位支持。

綠色節能融合:結合光伏發電、儲能技術,構建地鐵微電網,提升能源利用效率。

結語

地鐵智能配電房系統方案不僅是技術手段的革新,更是地鐵運營理念的升級。通過構建“監測-分析-控制”一體化體系,可有效提升供電系統的安全性與經濟性,為乘客提供更可靠的出行保障。在新型城鎮化與交通強國戰略背景下,積極推進智能配電房建設,將成為地鐵行業邁向智能化、綠色化轉型的關鍵一步。

-

電力

+關注

關注

7文章

2241瀏覽量

51216 -

地鐵

+關注

關注

0文章

111瀏覽量

19477 -

智能配電

+關注

關注

0文章

114瀏覽量

10145

發布評論請先 登錄

智慧配電房(配電房智慧化改造)

地鐵智能配電房系統方案:構建地下交通的電力“智慧中樞”

地鐵智能配電房系統方案:構建地下交通的電力“智慧中樞”

評論