從2015年6月之前樂視網(wǎng)備受追捧,到2016年6月份以來美的集團市值連創(chuàng)新高,資本市場的價值取向悄然發(fā)生改變。為何一向貼著“傳統(tǒng)制造”、“家電企業(yè)”標簽的美的集團,突然成了資本市場追捧的熱點?這一轉(zhuǎn)折背后的深層邏輯究竟是什么?

在上周的最后一個交易日(6月9日),美的集團(000333)股價以微漲0.12%報收于40.30元,總市值再次沖高至2605.67億元。

就在前一天的6月8日,美的集團股價大漲4.01%,總市值繼前一天突破2500億元之后再次突破2600億元關口。當天,格力電器(000651)亦不遑多讓,大漲4.77%,股價沖高至36.25元,市值站上2180億元的高位。

美的、格力,兩大家電股形成“比翼雙飛”格局。

目前,深市市值最高公司仍是海康威視(002415)。6月9日,該支股票以5.62%的漲幅收盤,市值2881.25億元,領先于美的集團、順豐控股、萬科A。

進入今年6月份,美的集團股價持續(xù)上攻,總市值多日連創(chuàng)新高,目前已站穩(wěn)深市總市值第二位置。

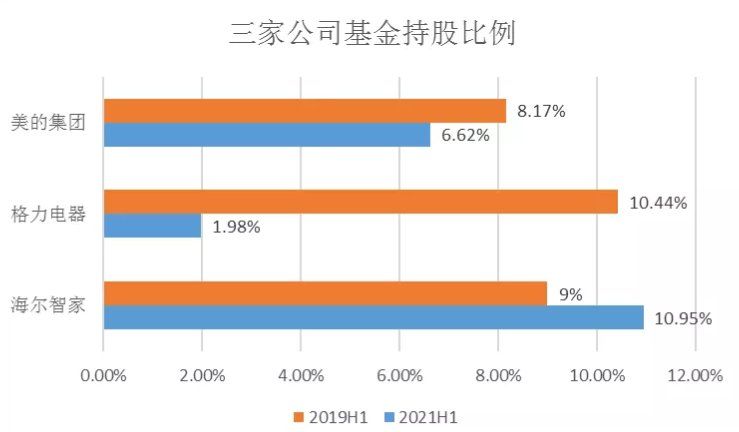

2014年底,中國“家電第一股”悄然易主,由格力電器而為美的集團。2016全年,美的集團總市值基本保持領先格力電器250億元左右。最近20天,美的集團總市值對格力電器優(yōu)勢擴大至400億元上下。

此前,曾有機構預測2017年美的集團市值有望領先格力電器1000億元。

在我看來,這一切不過是一個結果,弄清背后的成因或許更有價值。一個有趣的問題是:為何一向貼著“傳統(tǒng)制造”、“家電企業(yè)”標簽的美的集團,突然成了資本市場追捧的對象?這背后折射出怎么樣的投資價值取向?這個問題,可能才是我們需要思考并找到答案的。

美的集團最大優(yōu)勢在于成長性非常好

傳統(tǒng)制造企業(yè),曾經(jīng)長期不被資本市場看好。在相當多投資者眼里,這類企業(yè)雖然業(yè)績穩(wěn)健、根基扎實,但想象空間有限,沒有太多故事可講,因此,只適合投資,不適合炒股。

隨著互聯(lián)網(wǎng)“風口論”自2016年中期漸趨冷落,加之“中國制造2025”、“工業(yè)4.0”概念春風乍起,人們終于發(fā)現(xiàn)了制造型企業(yè)的價值,于是將目光轉(zhuǎn)向美的集團。

我們先來看看美的集團最近兩次大考的成績單。

2016年,美的集團實現(xiàn)營業(yè)總收入1598億,同比增長15%;凈利潤159億,同比增長16%;歸母凈利潤147億,同比增長16%;每股收益2.29元。

2017年第一季度,美的集團實現(xiàn)營業(yè)總收入600億元,同比增長55%;凈利潤47億元,同比增長12%;歸母凈利潤44億元,同比增長11%;每股收益0.67元。

這兩份成績單,在中國家電行業(yè)堪稱無出其右者,即使放在整個中國企業(yè)的大盤子里看,也是相當出色。

更關鍵的是,美的集團成長性非常好!

依據(jù)目前態(tài)勢估算,美的集團2017年營收規(guī)模將沖至2100億元—2200億元。

利潤呢?我姑且取其近兩年凈利潤率最低值7.8%(美的集團2017年一季度值)測算,則2017年美的集團凈利潤應在166億元—171億元之間。

這個凈利值意味著什么?意味著2017年“中國家電企業(yè)凈利第一”花落美的集團可能性非常大。

我傾向認為,中國優(yōu)秀家電股2016下半年以來集體爆發(fā),是資本市場的價值重新發(fā)現(xiàn),而這一過程和互聯(lián)網(wǎng)概念被投資者逐步冷淡恰好同步。

在過去長達5年時間里,“風口論”、“互聯(lián)網(wǎng)+”備受推崇,眾多投資者的價值判斷不是依據(jù)企業(yè)業(yè)績,而是依據(jù)有無想象空間以及故事講得是否精彩,于是乎,一大堆“PPT公司”、“發(fā)布會企業(yè)”如雨后春筍拔地而起。

相比之下,那些發(fā)展預期清晰可見、業(yè)績穩(wěn)定到不需要預測的公司,反而備受冷落,怪不得不少務實型企業(yè)直喊“看不懂”。

忽悠終非長久之計,天道酬勤才是硬道理,而今,那些曾紅極一時的所謂“新盈利模式”公司,正在一一凋零。

更難得的是,美的集團戰(zhàn)略邏輯十分清晰

如果一個企業(yè)的未來清晰可見,這個企業(yè)一定是經(jīng)營穩(wěn)健的企業(yè),換個角度看,這個企業(yè)一定是個風險較小的企業(yè)。

決定一個企業(yè)的未來是否可以預見的,是這個企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略是否符合邏輯。

從一家純粹的家電企業(yè)向泛家電企業(yè)轉(zhuǎn)型、從制造型企業(yè)向科技型企業(yè)轉(zhuǎn)型、從本土型企業(yè)向國際型企業(yè)轉(zhuǎn)型,這就是美的集團基于未來的發(fā)展邏輯。

基于這一邏輯,美的集團2016年推進了一系列國際并購,從東芝白電、Clevit商用空調(diào),到庫卡機器人、高創(chuàng)自動化解決方案。

在研發(fā)領域的布局,美的更是不惜血本。僅2017上半年,美的就連續(xù)在美國圣何塞、奧地利格拉茨,布局了兩個國際研發(fā)和創(chuàng)新技術中心。

美的因此被媒體譽為“中國最具華為基因的家電企業(yè)”。

目前,美的已在美國、日本、意大利、德國設立海外研發(fā)機構,未來還將在印度等國設立海外研發(fā)中心。

美的集團已經(jīng)不再滿足于作為一家優(yōu)秀的中國企業(yè),其最新定位已經(jīng)變成了“一家全球經(jīng)營的科技集團”。

美的集團在發(fā)布2017年一季報時有這樣一段表述:美的將持續(xù)深化轉(zhuǎn)型,通過技術創(chuàng)新、品質(zhì)提升與精品工程,堅持產(chǎn)品領先,通過管理效率、制造效率及資產(chǎn)效率提升,打造效率驅(qū)動下的新成本競爭優(yōu)勢;關注全球產(chǎn)業(yè)并購機會,注重戰(zhàn)略市場區(qū)域擴張,夯實全球運營基礎;加強機器人及工業(yè)自動化領域的產(chǎn)業(yè)布局,強化新產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究,培育新的增長點與產(chǎn)業(yè)平臺。

正因為科技才是推動一個企業(yè)發(fā)展的最持久動力,因此,成為一家科技公司是幾乎所有企業(yè)的夢想。我們看,在蘋果、華為、微軟、谷歌、臉書、三星這些成功企業(yè)身上,無一不貼著“科技”的標簽。

有比較才有鑒別,把美的集團和格力電器這對冤家對手進行對比,你會看得更清楚。

2015年初,格力電器進入手機領域,兩年過去了,格力手機銷量寥寥無幾,一息尚存。2016年,格力電器試圖通過收購珠海銀隆進入新能源汽車領域,結果遭到中小股東聯(lián)手否決。

自2012年5月接替朱江洪升任格力電器董事長,董明珠領導下的格力電器雖然極力推進多元化戰(zhàn)略,可憐天不助我,業(yè)務主體至今依舊停留在空調(diào)這一產(chǎn)業(yè)層面,吃的還是朱江洪時代的老本。

為何格力電器多元化戰(zhàn)略始終打不開局面?不得不承認,和董明珠過度強勢的個人作風有關,作為董事長、總裁,我們看到董明珠的決策太過隨意,完全聽不進去其他股東的意見建議。更要命的是,這種局面始終未有任何改變。

近期傳出珠海銀隆已進入IPO輔導階段,一旦上市成功,董明珠個人身價將暴漲。但是,這和格力電器有什么關系呢?

這就是格力電器的現(xiàn)狀:在存量市場,格力電器依舊十分優(yōu)秀;在增量市場,格力電器讓人看不到未來。

難怪外界對美的和格力的評論大相徑庭!方洪波主導的美的,發(fā)展戰(zhàn)略有清晰的邏輯可循;董明珠主導下的格力,所有決策都像個人意志的任性發(fā)揮。

可以肯定的是,2017年將是美的集團徹底甩掉格力電器的一年。

必須為資本市場的價值回歸鼓與呼

曾幾何時,中國股市更像一個投機場,大多數(shù)人抱著炒股而非投資的心態(tài)進進出出,這是中國股市有別于西方國家的一大特色。

講故事而非講業(yè)績,一度成為中國股市最明顯的價值取向。

樂視堪稱講故事最典型的例子。在過去至少三年時間里,這家公司備受投資者推崇,成為資本市場的明星;而今,這家公司正在遭遇前所未有的危機,前途未卜。

下至企業(yè)上至國家,究竟靠什么存在與發(fā)展?答案毫無疑問:靠看得見的產(chǎn)品。這是美、德、日等發(fā)達國家已經(jīng)反復證明的經(jīng)驗。對于企業(yè)來說,支撐其長遠發(fā)展的力量,一定來自產(chǎn)品創(chuàng)新而非商業(yè)模式創(chuàng)新。

樂視盛極而衰的經(jīng)歷,再次告訴我們一個淺顯的道理:做企業(yè)和做人一樣,務必踏踏實實一步一個腳印往前走,這個世界其實沒那么多捷徑,如果有,早就被別人走過了,哪里會等著你來走!

投資好比交友,和誠實可靠的人做朋友,他也許幫不了你什么,但至少不會害你;投資有業(yè)績的企業(yè),也許不能讓你一夜暴富,但至少會讓你資產(chǎn)升值。

這幾年,中國不少人(含媒體)被樂視“生態(tài)理論”洗腦,失去了基本的判斷能力。所謂旁觀者清,外媒評論認為,樂視有今天,實乃“不知天高地厚的必然下場”。

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評論