眾所周知, 低空(近地/水面)氣象觀測對于臺風邊界層特征(特別是臺風條件下的海— 氣相互作用)及其機理的認識, 不可或缺, 并有助于臺風數(shù)值模式邊界層物理過程參數(shù)化的改進及模式性能的提高。同時, 鑒于有人駕駛飛機在低空(特別是在臺風條件下)飛行的高風險性, 低空氣象無人機因而受到廣泛關注。

澳大利亞較早研發(fā)氣象無人機, 代表機型是“ Aerosonde(航空探測器, 或稱氣象偵察兵)” 及其改進型“ MK-II” 和“ MK-III” 。該序列無人機由澳大利亞Aerosonde公司自1991年開始研發(fā), 1997年“ Aerosonde” 投入使用, 1999年和2001年先后推出改進型“ MK-II” 和“ MK-III” 。“ MK-III” 翼展2.7 m、起飛重量13.6 kg(有效荷載2.2 kg)、升限5.5 km、能以110 km/h的速度巡航30 h, 且由全球定位系統(tǒng)自動導航。由于比較輕便, 該機可從車輛頂部發(fā)射, 已被澳大利亞氣象局、美國NOAA和NASA、日本和韓國氣象廳、世界衛(wèi)生組織等多個國家的科研部門和國際組織使用。

美國為了降低有人飛機探測颶風(臺風)的成本和低空飛行的風險, 在2001年實施的“ 對流與水汽科學試驗(The Convection and Moisture Experiment, CAMEX-4)” 中, 于8月19日— 9月9日, 使用澳大利亞產的“ Aerosonde” 進行了無人機低空氣象探測的嘗試, 獲取了近水面(約300 m)的溫度、濕度和風速等氣象資料, 可惜無人機并未飛入颶風環(huán)流。同年, 我國***大學科學家也利用相同型號的“ Aerosonde” 無人機, 成功地飛入了“ 海燕(0121號)” 臺風的環(huán)流圈內, 距臺風中心最近僅150 km, 測得了氣壓、最大風速和溫度等氣象要素[8]。日本氣象廳也于2001年, 以沖繩為基地, 使用螺旋槳式單發(fā)動機飛機(全長2 m, 續(xù)航能力約為3 000 km), 對“ 桃芝(0108號)” 臺風實施了無人機的探測試驗, 獲取了臺風中的風向、風速、濕度和溫度等大量的觀測數(shù)據(jù)。美國曾于2003年計劃在太平洋地區(qū)(關島、阿拉斯加、沖繩和韓國等地)部署15~20架能探測臺風的氣象無人機。

2005年9月16日, 在“ 改進熱帶氣旋強度預報的試驗(the Intensity Forecasting Experiment, IFEX)” 中, 美國用“ MK-III” 無人機首次成功地飛入了“ 奧菲莉亞(Ophelia)” 颶風, 獲取了颶風在近水面(約300 m)的風、溫、壓、濕等氣象觀測資料[8,?9]。2007年美國在對颶風“ 諾埃爾(Noel)” 進行了超低空飛行探測, 無人機的飛行高度僅為82 m, 并持續(xù)飛行了約17.5 h[9]。顯然, 在這個高度實施有人駕駛飛機的飛行探測風險極大。首例利用無人機成功穿越臺風中心的飛行是由我國***科學家在2005年完成的。2005年10月1日, 我國***科學家利用澳大利亞產的“ MK-III” 無人機成功地穿越了“ 龍王(0519)” 的臺風眼,?在臺風核心區(qū)域持續(xù)飛行了近10個小時, 并獲取了飛行高度(3 km)處臺風云墻內的最大風速等的觀測資料, 測得的10 min和1 min平均風速分別達58.6 m/s和62 m/s。

中國氣象局(氣象探測中心)于2008年組織國內首個無人機探測臺風比較試驗, 來自國內的“ 星光” 、“ 東恒宇” 、“ 西工大” 、“ 海鷹” 、“ 貝思” 和“ 恒利華” 等多家無人機研發(fā)機構和生產廠商參加。6月24~25日對“ 風神(0806號)” 臺風進行了演練性的探測, 7月18日、9月15日分別對“ 海鷗(0807號)” 和“ 森拉克(0813號)” 臺風進行了探測試驗。在7月18日實施的“ 試驗” 中, 由“ 東恒宇” 公司研制的“ 晨鳥” 無人機成功地飛入“ 海鷗” 臺風(距臺風中心最近約108 km), 并在臺風環(huán)流內持續(xù)飛行了4小時, 獲取了臺風近水面(約500 m)的溫度、氣壓、相對濕度、風速/風向及海拔高度等觀測資料, 而且飛機安全回收。在整個試驗中共完成了3次7小時的連續(xù)飛行測試、4小時大雨條件下飛行測試, 完成了對“ 海鷗” 和“ 森拉克” 臺風的探測試驗并獲取了完整的溫濕壓、風速/風向資料。

相對于路徑, 臺風強度變化的機理仍不很清楚, (數(shù)值)預報能力仍十分有限且進步緩慢。鑒于臺風結構與強度變化的密切關系, 獲取更多的臺風全生命史的內部結構特征的直接觀測資料, 被認為是提高臺風生成和強度變化機制認識的必由之路, 也是改善臺風數(shù)值模式渦旋初始化技術、海— 氣模式耦合及臺風邊界層物理過程參數(shù)化等方案的重要基礎。

美國長達半個多世紀的實踐表明, 飛機觀測無疑是當前臺風直接觀測最有效的手段。然而, 有人駕駛飛機穿越臺風的觀測成本太高、人員傷亡等的風險太大(特別是低空飛行時), 而無人機的相對低成本和無傷亡等優(yōu)勢較好地規(guī)避了有人飛機的風險。而且, 隨著無人機技術的迅猛發(fā)展, 有效荷載和續(xù)航能力等性能還將進一步提高。對美國現(xiàn)役的用于探測臺風的有人駕駛飛機和無人機的主要性能進行比較, 不難發(fā)現(xiàn)無人機的性能并不弱, 特別是在長航時(或航程)和低空飛行方面具有明顯優(yōu)勢。

從各國已開展的相關科學試驗來看, 無人機探測臺風大有可為。而且, 隨著無人機技術的迅猛發(fā)展, 成本還將進一步降低, 有效荷載和續(xù)航能力等性能還將進一步提高, 更多的臺風特種觀測儀器將被搭載并充分使用, 高空下投探空和近水面飛行的無人機體系和協(xié)同觀測已是大勢所趨。

相對于臺風的尺度, 無人機的飛行觀測和下投探空等仍然是非常“ 有限” 的觀測。研究表明, 不同區(qū)域(水平和垂直)、不同要素以及不同時間節(jié)點上的觀測資料, 對于(數(shù)值模式)預報性能的貢獻有時會顯著的不同。Yamaguchi等[15]對“ DOTSTAR” 試驗的飛機下投探空資料研究發(fā)現(xiàn), 臺風“ 康森(0404號)” 中心以東(綠色圈內)的3個下投探空資料, 對數(shù)值模式的臺風路徑預報至關重要, 而中心以西(青藍色圈內)6個下投探空資料, 作用相對很小。

基于敏感性的目標觀測, 是世界氣象組織(WMO)為了提高觀測的有效性從而改進天氣預報性能, 組織實施的為期10年的“ 觀測系統(tǒng)研究與可預報性試驗(The Observing System Research and Predictability Experiment, THORPEX)” 的核心, 其實質就是在對預報性能提高“ 最敏感” 的地方(區(qū)域、時間和要素)實施“ 有限” 的觀測。項目自實施以來, 取得了顯著進展, 基于敏感性的目標觀測的理念廣為接受, 并已成為實施“ 有限” 觀測、達到預報性能最大改進預期的基礎[16]。

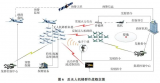

此外, 無人機的探測作為衛(wèi)星、雷達和氣象業(yè)務觀測網(wǎng)的重要補充, 若能與近年來發(fā)展較快的近海浮標、梯度觀測塔及車載追風觀測等儀器協(xié)同使用, 將在臺風觀測研究和數(shù)值模式發(fā)展及防臺減災中發(fā)揮更大的作用。中國氣象局(上海臺風研究所)依托科技部公益性行業(yè)(氣象)專項, 與相關部門合作, 于2014— 2018年組織實施“ 近海臺風強度變化觀測研究科學試驗” , 低空無人飛機將與新近研制成功的“ 火箭拋撒” 下投探空及車載追風觀測等設備協(xié)同觀測。

20世紀60年代以后, 美國已逐步建立了“ 上有人造氣象衛(wèi)星, 中有飛機偵察, 下有氣象雷達、浮標和船舶” 等組成的颶風立體探測網(wǎng)絡, 為其颶風理論及數(shù)值模式等預報關鍵技術的研究提供了強有力的資料保障。與之相比較, 我國的地面氣象探測網(wǎng)建設較快, 特別是地面自動氣象站已非常密集(達3~5 km), FY氣象衛(wèi)星也具備6分鐘區(qū)域加密觀測能力, 沿岸的氣象雷達也基本“ 全覆蓋” , 不少地區(qū)已在“ 雙雷達” 或“ 多雷達” 的描掃區(qū)內, 浮標和船舶的布設也逐漸加快, 唯有飛機探測進展緩慢。縱觀世界各國無人機探測臺風的實踐, 展望其未來發(fā)展趨勢, 建立我國“ 高低空無人機協(xié)同、火箭拋撒相結合” 的臺風一體化探測體系的條件已基本成熟。

此外, 東海和南海周邊國家甚多, 進行無人機或“ 火箭拋撒” 探測臺風的作業(yè)時, 由于儀器或系統(tǒng)故障等原因, 客觀上存在“ 越境” 或誤入誤傷等情況的風險。為規(guī)避此類不必要的國際糾紛和風險, 利用ESCAP/WMO亞太臺風委員會等國際合作組織, 在試驗階段策劃相應的國際合作項目, 不失為規(guī)避上述風險的較適宜的選擇。

?

?

?

?

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評論