縱觀人類科技史,在面對真正具備革命性意義的新技術時,大眾往往會經歷三個不同的心理階段:首先是驚奇和敬畏,認識到它能解決人類社會多年痼疾;隨后是疑慮和警惕,擔心它可能帶來新的不穩定因素;最后是信任和習慣,變成日常生活的一部分。

盡管世界上不存在絕對的安全,但大眾心理從第二到第三階段的過渡,往往意味著新技術已能在最大程度上做到“萬無一失”——而這一心理過渡,此刻正漸漸發生在如今火熱的自動駕駛領域,業內早已達成共識,安全是自動駕駛技術開發的“最高原則”。

這當然不難理解,就像投資人程浩所言:人工智能本質上分為“非關鍵性應用”(比如人臉識別)和“關鍵性應用”(比如自動駕駛),在真實的落地場景中——比如上班刷臉,“非關鍵性應用”的識別率是98%還是99%并非云泥之別;但“關鍵性應用”則不然,需要海量數據加持下的算法精進,因為哪怕自動駕駛擁有99%的可靠度,也意味著100次就出1次事故,這也是為什么AI創業大多集中在“非關鍵性應用”,而自動駕駛這種“關鍵性應用”的最大玩家,往往是科技巨頭的原因。

當然,如前所述,世間沒有絕對安全,在現實的另一端,作為一種確定性趨勢,自動駕駛這條國際賽道格外擁擠,此時此刻,任何有能力的國家(尤其美國)都在以一種軍備競賽的心態開足馬力,試圖率先完成規模量產,搶占先機——事實上,前段時間美國發生的幾次自動駕駛事故,就已讓不少美國業內人士(尤其大公司)擔心,事故陰云會讓一直膠著中的立法進程趨于保守,讓整個產業按下“暫停鍵”,從而讓全球唯一有實力與之抗衡的中國搶占先機。

而在中國,自動駕駛從實驗到量產的最大鴻溝,亦是頭號玩家百度最關注的問題也是安全。大洋彼岸的悲劇也提醒我們,安全永遠是自動駕駛的“第一天條”,于是我們看到,在剛結束的百度AI開發者大會上,他們發布了首個針對中國市場的自動駕駛安全報告,融合了Mobileye的RSS安全模型,希望作為領跑者帶動行業安全標準落地和技術升級。

通過這份報告內容可以看出,在自動駕駛的研發路徑上,通過拆解目標,逐級演化,細分場景等方式,足以打磨出一個安全可量產的自動駕駛解決方案。

自動駕駛的近期目標

在去年出版的《無人駕駛》一書中,哥倫比亞大學人工智能實驗室主任胡迪·利普森認為:只要自動駕駛的安全記錄能超過人類駕駛員的平均水平,就足以稱得上“造福人類”。

但這顯然是一個“理論上”的量化標準,在真實的輿論場,大眾對機器總是苛刻到近乎無情,這也意味著,自動駕駛必須遵循一條更為穩定、平滑的發展軌跡。而這份主體內容由百度撰寫,Mobileye共同參與的報告(融合了其核心的自動駕駛安全模型RSS),就試圖勾勒出這條更為理想,也更為理性的發展軌跡,為推動行業的標準統一提供了理論支持。

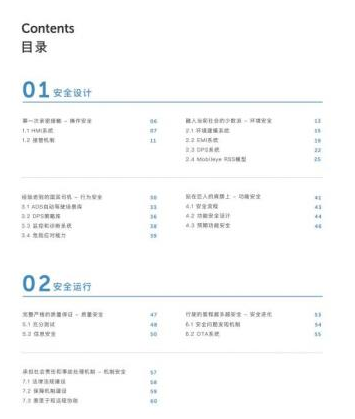

先來看一下這份《Apollo Pilot安全報告》,包含安全設計和安全運行兩大主要內容,其中細分為操作安全、環境安全、行為安全、功能安全、質量安全、機制安全和安全進化等七大內容。

ApolloPilot是Apollo平臺的一款自動駕駛量產產品,百度Apollo規劃的長期目標,是通過更全面的感知和監控系統,通過基于大數據不斷訓練進化的駕駛規則,讓自動駕駛比人類駕駛的事故發生率至少降低一個量級——而為了實現這一愿景,百度也為自己制定了一個“小目標”:打造一個更安全可量產的自動駕駛解決方案,針對目前最高頻的三個場景:高速自動駕駛系統、城市交通擁堵輔助系統、自動泊車系統,降低其安全風險。

基于這個邏輯,他們發布了中國首個L3級自動駕駛產品ApolloPilot for PassengerCar(簡稱“APC”),并將其定義為“提供有駕駛員的車輛在限定場景下的自動駕駛系統”:根據系統請求,駕駛員需做出適當響應——頗為人性化的是,系統將至少提前10秒發出請求,以確保為駕駛員留出響應時間。你知道,如今更多的所謂“自動駕駛”,都要求司機“無銜接”待命,隨時保持接管能力,這很容易讓司機陷入某種“資源的詛咒”,需要比自駕時更高的專注度,也更易誘發疲勞駕駛等不安全因素。

于是我們看到,APC通過對可適用場景的明確定義,確保在一定范圍內汽車擁有完全的自適應駕駛能力,而在即將超出邊界時給司機預留至少10秒的接管時間,最大程度讓用戶了解現階段自動駕駛的行為邊界。在我看來,相比不少自動駕駛玩家的激進策略,APC或許是未來2—3年實現自動駕駛最安全有效的路徑,在確保安全的同時不耽誤量產,讓更多主流汽車用戶盡早享受到自動駕駛的福祉。

在百度的自動駕駛藍圖中,APC計劃在2020年在中國多家車廠的主流經濟車型上大規模上市,并將優先適用三個最高頻場景。

首先是高速路。在中國,高速單起事故死亡率為77%,看似一路坦途,實則危機四伏。針對于此,百度設計了APC高速自動駕駛系統,可在高速和城市環路上實現自動駕駛功能,將對車輛進行加速減速,車道保持和自主變道等控制,在很大程度上解決司機在高速路上疲勞駕駛和環境監控方面的安全隱患。

其次是自動泊車。對于新手司機而言,“中國停車難”的真正意涵,除了超過5000萬個停車位缺口,還包括中國停車位相對狹小的空間,以及易剮蹭的風險,百度也為此設計了自主泊車系統,司機可以在停車場入口讓車輛自主泊車或召喚車輛到身邊,全程由APC自動駕駛。

場景之三,則是最令司機頭疼的擁堵狀況,已無需過分描述中國大城市的交通擁堵現狀,現狀至少可以期待的是,兩年后,APC的城市交通擁堵輔助系統,幫你解決跟車注意力高度緊張所帶來的疲勞感,降低追尾風險。

事實上,為了實現理想中的自動駕駛安全能力,百度設計了覆蓋整個自動駕駛環節的安全框架,《Apollo Pilot安全報告》也從安全設計和安全運行兩大方面,分七個章節進行了對APC的介紹,從不同維度描繪出自動駕駛汽車的短期目標,感興趣的朋友不妨一看。

夯實安全地基

而梳理歷史不難發現,這份報告只是百度Apollo“安全至上”原則的又一寫照。

在不久前結束的數博會上,李彥宏就曾透露:“從百度自動駕駛開放平臺對源代碼的開放到無人車的量產,這中間增加了很多新代碼,其中接近50%都是為了保障安全增加的。”

而百度智能駕駛事業群負責人李震宇接受采訪時也表示:在百度推出Apollo之前,從成立自動駕駛業務第一天開始就組建了一支負責安全的團隊,團隊中包括決策規劃、安全、數據、仿真等專門的團隊,從系統的可靠性、乘客的決策權、行駛區域權、軟硬件冗余能力、人車交互、疲勞駕駛監測、快讀迭代交通及駕駛數據等關乎于乘客安全的方方面面去研發,將整個Apollo的安全基礎打造穩固。

而時至今日,在不同技術板塊的合力構筑下,整個Apollo的安全地基已變得更為夯實。

首先在信息安全層面,Apollo成立一周年時,就由百度牽頭成立了Apollo汽車信息安全實驗室,體現了其對信息安全的無比重視——令人欣喜的是,這次開發者大會上,Apollo汽車信息安全實驗室也有了最新進展,他們宣布與全球最大汽車電子供應商和安全互聯汽車領導者恩智浦半導體(NXP Semiconductors)合作,發布了中國首款芯片級ECU信息安全解決方案,推出高安全性的集成式軟硬件平臺,保護汽車電子控制單元(ECU)安全。

其實早在去年底,恩智浦就正式成為Apollo開放平臺的合作伙伴,此次發布的信息安全解決方案,是二者優勢的集大成者。如你所知,當汽車遇上互聯網,各種車載信息系統,車車通信和車路通信就日趨成為主流,車上各種ECU功能也日趨復雜,但隨著整體代碼量的增加,潛在代碼漏洞也日趨突顯。針對于此,百度與恩智浦合作的這套芯片級ECU信息安全解決方案,可以更為便捷有效地保護信息安全。

更值一提的是,除了與恩智浦達成合作,在AI開發者大會上,百度還宣布將與Mobileye基于視覺技術面向自動駕駛商業化量產展開合作。

在自動駕駛領域,Mobileye是個難以忽視的名字,因為從底層邏輯上,自動駕駛必須掌握的兩個最基礎技能,就是看清路上狀況,隨時做出反饋——而在視覺領域,Mobileye已有十幾年研發背景,長期致力于用視覺系統協助司機安全駕駛,降低交通事故發生率。可以預見,此次與百度的強勢聯手,能為中國市場的自動駕駛量產帶來更安全可靠的解決方案。

當然,除了整合最好的供應商,秉持“安全至上”原則,還有另一個硬性約束條件:數據。

眾所周知,考慮到人工智能與數據量的共生關系,數據規模和采集能力,決定了自動駕駛的發展上限。于是可以看到,百度構建了一個頗為完備的數據采集體系:數千輛自動駕駛采集車隊可為Apollo提供精確及詳細的多種自動駕駛學習信息;通過參與“駕駛安全改善計劃”,搭載了各種傳感器的數百萬車輛,為Apollo提供了大量真實場景道路的數據和司機駕駛行為信息;更重要的是,百度Apollo和百度地圖數億日活用戶的實時數據,在依法脫敏后為Apollo提供了一個實時生態感知體系——百度Apollo在不同數據方向上的合圍,讓他們構建了中國領先的AOS場景庫。

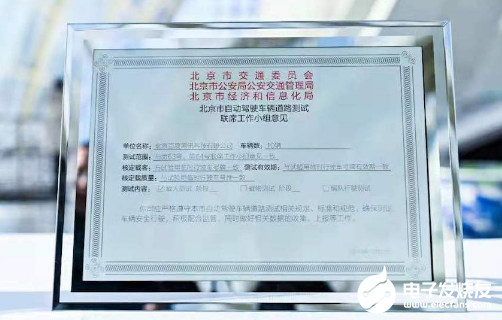

而某種程度上,Apollo安全地基的夯實,是因其占據了先發優勢,率先啟動了數據,技術和安全度三者間的滾雪球效應。要知道,百度是中國首個獲得汽車界必備ISO26262認證(功能安全第三方評估)的互聯網企業,并且已在北京,福建和重慶等地拿到首批路測牌照,這也從側面印證了其安全性。

所以總結來看,不難發現,中國自動駕駛正由Apollo牽頭,逐步夯實安全地基,推動行業良性發展。

結語

其實在我看來,讓自動駕駛更為安全,本是科技巨頭的“分內之事”——因為人類發展自動駕駛的初心,就是它“注定”比人類更為安全。

美國交通部長趙小蘭幾乎在每次關于自動駕駛的演講中都要提及:美國持續增長的交通事故中,有94%是因駕駛員的失誤造成。而全球范圍內,每行駛20萬英里,人類駕駛員就會出現一次非致命性碰撞;每行駛100萬英里,就會有一名司機喪命,但你知道,這些悲劇早已被媒體和大眾視作常態——與此同時,Uber自動駕駛發生一起事故,全世界都會知道。

這是對自動駕駛的“不公平”嗎?當然不是,這只是大眾對自動駕駛從“警惕”向“習慣”過渡的必然路徑——我相信,隨著時間的推移,人們會愈加意識到,技術是減少事故最有希望的途徑。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論