1引言

RFID技術(shù),也稱無線射頻識別技術(shù),它是一種無需人為干預(yù)、無需通信雙方直接接觸便可達(dá)到信息的傳遞、識別、操作的目的。它作為物聯(lián)網(wǎng)范疇內(nèi)的重要技術(shù)之一,隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速興起,RFID技術(shù)也越來越多的得到人們的關(guān)注,從居民的身份證、超市管理,到金融、國防等領(lǐng)域。然而,隨著RFID技術(shù)的快速興起,RFID技術(shù)中所存在的一些問題也日益凸顯出來,其中最引發(fā)人們關(guān)注的是RFID技術(shù)的安全隱私保護(hù)問題,因為RFID技術(shù)已經(jīng)深入到人們的日常工作、學(xué)習(xí)、生活中,安全隱私問題不容小覷。

考慮到RFID標(biāo)簽固有的內(nèi)部資源有限、能量有限和快速讀取的要求,在設(shè)計基于加密方案的安全協(xié)議時,所采用的加密算法既要簡單方便,又不能占用較多的系統(tǒng)存儲資源,因此傳統(tǒng)的加密算法不太適合于RFID標(biāo)簽中,必須尋求一種既簡單又具有高安全性的加密算法。

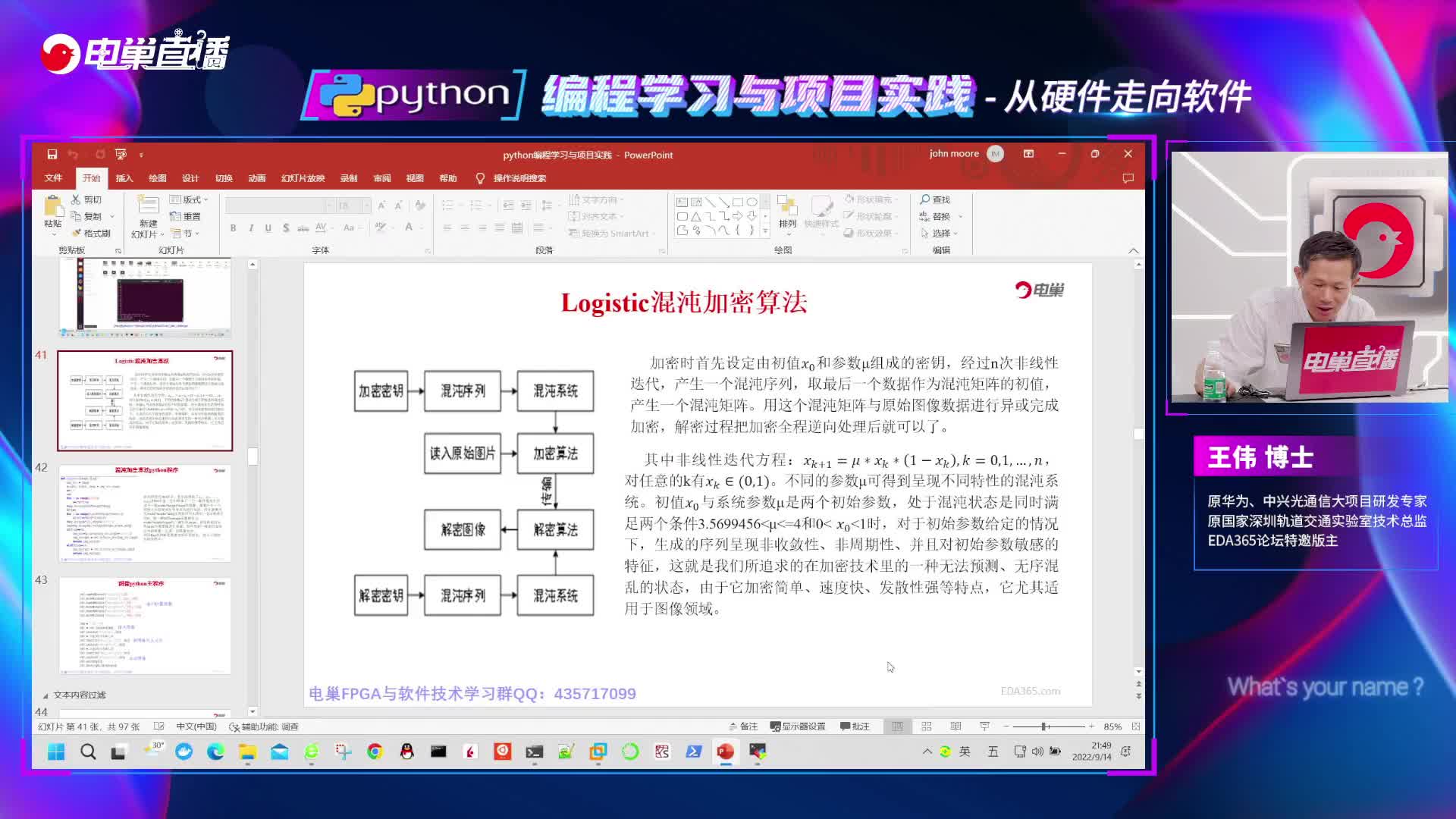

混沌是一種非線性動力學(xué)規(guī)律控制的行為,表現(xiàn)為對初始值和系統(tǒng)參數(shù)的敏感性、白噪聲的統(tǒng)計特性和混沌序列的遍歷特性,其吸引子的維數(shù),有十分復(fù)雜的分形結(jié)構(gòu),具有不可預(yù)測性,可用于隨機(jī)密鑰的計算。混沌信號的隱蔽性、不可預(yù)測性、高復(fù)雜度和易于實現(xiàn)等特性都特別適用于保密通信,因此可以考慮將混沌加密應(yīng)用于RFID安全機(jī)制中。

本文主要研究了混沌加密技術(shù)在RFID系統(tǒng)應(yīng)用中的安全隱私保護(hù)問題,所做的工作有:

(1)對國內(nèi)外已有的RFID安全認(rèn)證協(xié)議研究進(jìn)行了研究,提出了兩種基于混沌加密算法的安全性較高的RFID安全認(rèn)證協(xié)議,主要特點(diǎn)是,應(yīng)用了基于混沌哈希的安全技術(shù)、隱私保護(hù)技術(shù),提出了具有混沌特點(diǎn)的RFID動態(tài)密鑰協(xié)議。對其安全性能進(jìn)行了對比分析,并進(jìn)行了BAN邏輯驗證,結(jié)果表明改進(jìn)的認(rèn)證協(xié)議滿足安全性的目標(biāo)。

(2)為了強(qiáng)化基于混沌的RFID認(rèn)證協(xié)議本身的安全性能,對混沌序列的周期性進(jìn)行了大量實驗研究。總結(jié)了實驗數(shù)據(jù),提出了相關(guān)理論模型,對今后RFID認(rèn)證協(xié)議的實際應(yīng)用,提供了堅實的理論基礎(chǔ)。

(3)為了強(qiáng)化RFID安全認(rèn)證協(xié)議的實際應(yīng)用,提出了雙混沌實驗?zāi)P停瑢ν七M(jìn)基于混沌加密技術(shù)的RFID的安全認(rèn)證協(xié)議的應(yīng)用,提供了一個更為具體的方法,并對構(gòu)造的雙混沌性能和安全性進(jìn)行了實驗分析,結(jié)果表明,該加密算法具有大周期性、隨機(jī)性良好、安全性高的特性。

(4)分析了現(xiàn)有的RFID身份認(rèn)證中的隱私安全隱患,引入了零知識證明協(xié)議,提出了一種基于零知識的身份動態(tài)認(rèn)證機(jī)制,并進(jìn)行了數(shù)據(jù)驗證和安全性分析,結(jié)果表明混沌加密算法可應(yīng)用于該零知識身份認(rèn)證協(xié)議,且具有很好的安全性。

2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

RFID技術(shù)最早在國外應(yīng)用,Harry Stockman可以稱為RFID技術(shù)發(fā)展的奠基人,他的“利用反射功率的通訊”為RFID技術(shù)的發(fā)展提供了理論支撐[1],此后,越來越多的科學(xué)家們開始投入了對RFID技術(shù)的研究[2]。

在80年代之前,由于RFID技術(shù)發(fā)展水平低,而且研發(fā)成本比較昂貴,導(dǎo)致它的應(yīng)用范圍較局限,大都應(yīng)用于軍事領(lǐng)域,而隨著科技的發(fā)展,RFID技術(shù)也得到了迅猛的發(fā)展,其應(yīng)用也越發(fā)廣泛。就美國來說,美國政府一直把對RFID技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用作為重中之重的研究[3],US國防部規(guī)定,零五年以后國內(nèi)的軍用物資全部要貼上射頻標(biāo)簽,美國FDA也推薦2006年起在藥品上使用射頻標(biāo)簽,用以防止假藥的流通。在政府大力推動下,已經(jīng)形成了一整套的獨(dú)特特色的射頻識別體系,建立了RFID標(biāo)準(zhǔn),在硬件和軟件研發(fā)方面均走在行業(yè)前列。歐洲大部分國家對RFID應(yīng)用的研究也比較早,比如Nokia、PHILIPS、SAP等在電子標(biāo)簽芯片上都研制了具有各自特色的成品。中國在對RFID技術(shù)的研究起步較晚,主要在80年代后逐漸興起,最典型的運(yùn)用是我國居民二代身份證在身份認(rèn)證方面對RFID技術(shù)的利用。目前,RFID技術(shù)主要應(yīng)用在物流管理系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、高速公路收費(fèi)系統(tǒng)、超市貨物跟蹤系統(tǒng)等領(lǐng)域中[3]。

RFID技術(shù)應(yīng)用的普及性也讓人們越發(fā)關(guān)注系統(tǒng)的安全隱私保護(hù)的問題,至今為止,已有相當(dāng)多的安全策略被提出,有些專家提出了在物理層面上對其進(jìn)行保護(hù),比如Auto-ID組織設(shè)計的“殺死”標(biāo)簽機(jī)制,若是內(nèi)嵌RFID標(biāo)簽的商品被售出,就啟動該命令,這樣就可以防止非法用戶對物品的惡意跟蹤,但一旦啟動了該命令,標(biāo)簽便不能夠再次利用,浪費(fèi)了資源;利用靜電屏蔽原理,把標(biāo)簽放置于一個封閉的金屬容器中,阻擋外界信號的進(jìn)入,但這也阻擋了合法讀寫器對其進(jìn)行讀寫,實用性不強(qiáng)。考慮到物理方法所隱含的缺陷,專家學(xué)者們又提出了基于密碼加密機(jī)制的通信協(xié)議,比如Sarma、Engels等人提出的Hash-Lock協(xié)議[9],Weis等人提出的隨機(jī)化Hash-Lock協(xié)議,Henrici等提出的哈希ID變化協(xié)議,薛佳楣等人設(shè)計的RFID反追蹤安全機(jī)制等等,其他的關(guān)于加密機(jī)制的認(rèn)證方案可查詢文獻(xiàn)。以上這些安全協(xié)議數(shù)量眾多,但卻存在各種各樣的安全缺陷,不能滿足RFID系統(tǒng)的安全性和實用性要求[4]。

3 現(xiàn)有的RFID安全認(rèn)證協(xié)議分析

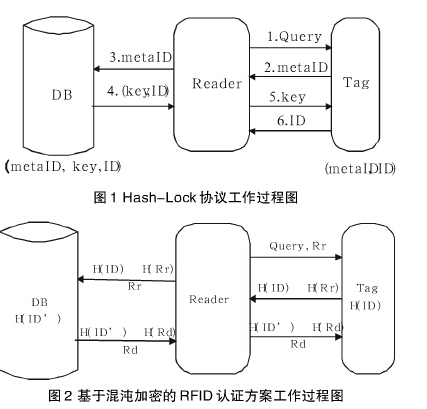

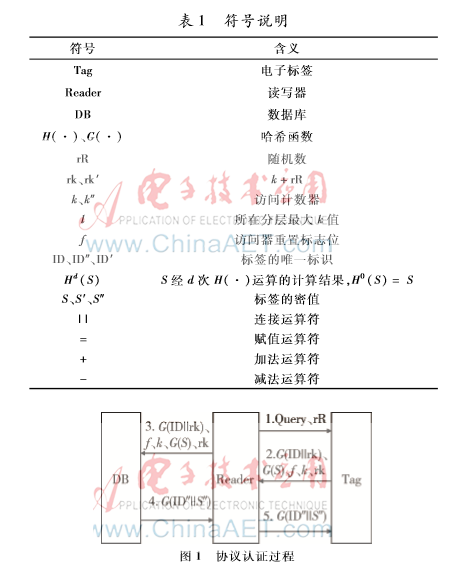

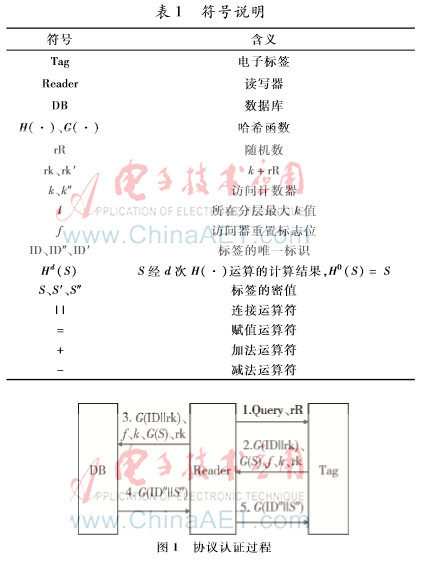

Sarma等人于2003年設(shè)計提出了基于哈希函數(shù)的Hash-Lock認(rèn)證機(jī)制,在起始狀態(tài),對每個標(biāo)簽生成一隨機(jī)數(shù)Key,得到metaID=Hash(Key),標(biāo)簽中存放自身ID和相應(yīng)的metaID ,利用metaID取代標(biāo)簽ID 進(jìn)行通信,防止了標(biāo)識信息被非法竊取,后臺數(shù)據(jù)庫中存放相應(yīng)的metaID,Key,ID。該協(xié)議的具體過程如圖1所示。

協(xié)議工作步驟如下:

(1) 標(biāo)簽Reader向Tag發(fā)Query查詢請求。

(2) Tag收到請求后,把自身metaID 發(fā)送至Reader。

(3) Reader接收metaID,并將其發(fā)送至后臺數(shù)據(jù)庫。

(4) 后臺將收到的metaID與數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)進(jìn)行查找對比,若找到與metaID 相同的數(shù)據(jù),則把與該數(shù)據(jù)相配套的(key,ID)傳送至Reader;若不存在,則認(rèn)證失敗。

(5) Reader將得到的key 數(shù)據(jù)傳送至Tag。

(6) Tag把收到的key 進(jìn)行哈希運(yùn)算,對比H(key)與metaID 是否相等,若相等,則發(fā)送自身ID至Reader,Reader將其與步驟4中得到的ID 對比,若相同,則雙方認(rèn)證完成;否則,Tag不合法。

該認(rèn)證機(jī)制將通信中的數(shù)據(jù)用哈希函數(shù)進(jìn)行隱藏,由于哈希函數(shù)的單向性,該協(xié)議在保護(hù)數(shù)據(jù)隱私方面起到一定作用,而且整個通信過程只需要進(jìn)行一次哈希運(yùn)算,計算量也較小。但是,該協(xié)議也有較多的安全漏洞,步驟2中Tag每次響應(yīng)Reader時都是固定的metaID,很難抵擋位置跟蹤;步驟6中ID以明文方式在無線信道中傳送,易于被非法用戶竊取,難以抵抗假冒和重傳攻擊;Tag的ID固定不變,很有可能被別人克隆。因此,Hash-Lock協(xié)議并不能滿足系統(tǒng)安全性要求。

4 基于混沌加密的RFID認(rèn)證方案

通過前述對射頻識別技術(shù)面臨的隱私問題分析,以及對攻擊者常用的攻擊手段的介紹,可以看出RFID技術(shù)存在的安全威脅不可忽視,亟需需求相應(yīng)對策來保證系統(tǒng)的安全。我們對現(xiàn)有的幾種RFID認(rèn)證協(xié)議進(jìn)行的分析、對比,看出這些協(xié)議各有各的優(yōu)勢和不足,本文借鑒它們的思想,在哈希鎖協(xié)議的基礎(chǔ)上提出了改進(jìn)方案。

考慮到RFID標(biāo)簽固有的內(nèi)部資源有限、能量有限和快速讀取的要求,在設(shè)計基于加密方案的安全協(xié)議時,所采用的密碼算法在保證安全的情況下應(yīng)該是越簡單越好。復(fù)雜度高的算法在計算時間和計算量上都比較耗費(fèi),不適合應(yīng)用于低成本的電子標(biāo)簽中,因此很少采用公鑰加密算法。現(xiàn)有的認(rèn)證協(xié)議大都是基于哈希函數(shù)加密技術(shù)實現(xiàn)的。

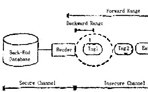

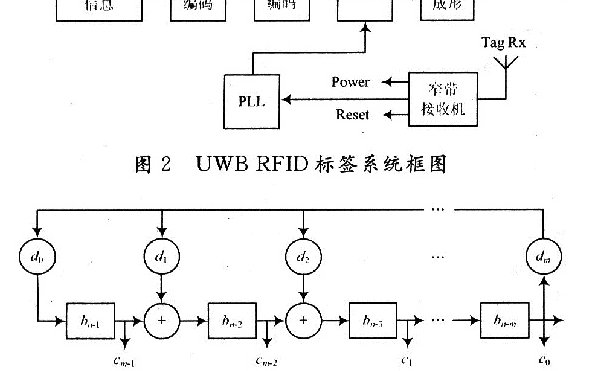

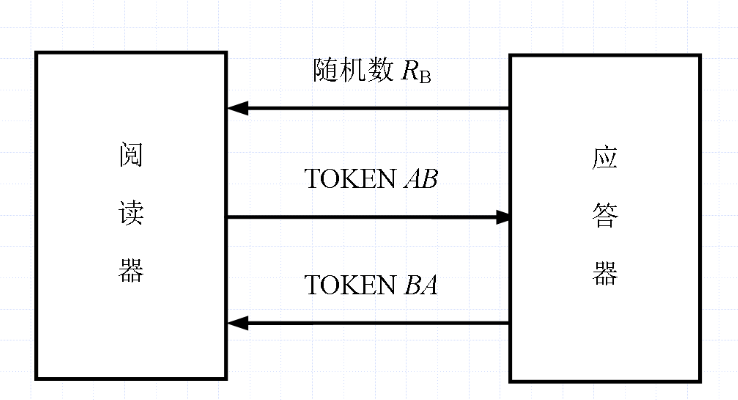

一般情況下,我們假定標(biāo)簽是被動式標(biāo)簽,也即是無源標(biāo)簽,它的低成本使得它的存儲容量非常小,只能存儲少量的數(shù)據(jù)信息,而且它計算能力很低。所以,在初始化時,標(biāo)簽Tag中只限于存儲自己的唯一的標(biāo)識符ID經(jīng)過運(yùn)算后的哈希值H(ID),本方案采用的是第三章構(gòu)造的雙混沌加密算法產(chǎn)生的哈希值。后臺數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)中存儲的是與Tag的ID相對應(yīng)的H(ID’),這樣做的目的是防止后臺數(shù)據(jù)庫被非法入侵者入侵后造成標(biāo)簽ID泄露。協(xié)議流程圖如下圖2所示。

4.1 協(xié)議的描述

協(xié)議認(rèn)證過程如下:

(1)RFID讀寫器生成一隨機(jī)數(shù)Rr,然后把Rr和請求Query一起發(fā)送給標(biāo)簽。

(2)標(biāo)簽接收讀寫器發(fā)送過來的Rr,對Rr進(jìn)行Hash運(yùn)算,然后把加密后的結(jié)果進(jìn)行異或H1=H(ID)?H(Rr),發(fā)送給讀寫器。

(3)讀寫器接收標(biāo)簽發(fā)送過來的H1數(shù)據(jù)后,將H1和Rr發(fā)送至后臺系統(tǒng)中。

(4)后臺系統(tǒng)接收H1和Rr后,運(yùn)算得到如圖示數(shù)據(jù)。隨后在數(shù)據(jù)庫中查找是否存在。若存在,則證明該標(biāo)簽是合法的,否則是不合法。

(5)后臺數(shù)據(jù)庫生成一隨機(jī)數(shù)Rd,然后把H2=H(ID’)?H(Rd)和Rd一起發(fā)送到閱讀器,閱讀器接收數(shù)據(jù)后,再發(fā)送至標(biāo)簽。

(6)標(biāo)簽接收數(shù)據(jù)H2和Rd后,首先進(jìn)行驗證,看是否存在ID使得H(ID)=H2?H(Rd),若存在,則證明讀寫器合法,否則,則證明讀寫器不合法。至此,雙方認(rèn)證結(jié)束。

4.2對協(xié)議的安全性分析

(1)隱私保護(hù)

在本方案中,標(biāo)簽與數(shù)據(jù)庫中存放的都是經(jīng)過Hash運(yùn)算后的128位的比特值,這樣,標(biāo)簽在沒有提供任何能夠危及自己的信息的前提下即可完成讀寫器對自身合法性的認(rèn)證。而且即使數(shù)據(jù)信息遭到泄露,攻擊者得到的只是Hash值,由Hash的單向性不可能推導(dǎo)出ID。

(2)有效抵擋位置跟蹤

每次標(biāo)簽傳送到H(ID)?H(Rr)動態(tài)變化,攻擊者不能根據(jù)固定輸出對標(biāo)簽進(jìn)行跟蹤。

(3)數(shù)據(jù)安全

本方案采用的是混沌Hash,一般的Hash算法,比如MD5,SHA-1等算法已被王小云等人成功破解,它們的安全性面臨嚴(yán)重威脅,攻擊者可以對其進(jìn)行破解,而在混沌Hash中,Hash值和具體采用的混沌映射、迭代次數(shù)、參數(shù)、初始值等等都有很大關(guān)系,其序列軌跡極其復(fù)雜,對其進(jìn)行破解比較困難。

(4)存在的隱患

目前該協(xié)議仍缺乏ID動態(tài)刷新機(jī)制,存在不能抵擋標(biāo)簽復(fù)制的隱患。

5 結(jié)論

綜上所述,基于Hash的認(rèn)證協(xié)議在計算量和存儲空間上相比方案1有一定的優(yōu)勢,但它沒有動態(tài)更新ID的機(jī)制,在一些安全性要求較高的應(yīng)用環(huán)境中,比如軍事和金融領(lǐng)域內(nèi),會出現(xiàn)標(biāo)簽被復(fù)制的危險,而且標(biāo)簽內(nèi)存儲的是經(jīng)過Hash加密后的密文,由于Hash函數(shù)的單向性,不能反向推出其標(biāo)識,在一些要求認(rèn)證合法后進(jìn)行數(shù)據(jù)修改的應(yīng)用中,比如一卡通系統(tǒng),不能對其中的余額進(jìn)行更新操作。因此在一些安全性要求不太高的環(huán)境,例如一些門禁系統(tǒng)中,就可以采取基于Hash的認(rèn)證方案,而對于安全性要求比較高的應(yīng)用中,雖然在計算速度和存儲容量上花了一些代價,但最主要的還是其在安全方面的優(yōu)勢,因為衡量一個好的安全認(rèn)證協(xié)議不僅僅要看其在計算量和存儲方面的優(yōu)勢,更主要的是能夠有效抵擋各種攻擊。本節(jié)在對傳統(tǒng)的Hash-Lock認(rèn)證協(xié)議的不足的基礎(chǔ)上進(jìn)行研究、改進(jìn),提出了獨(dú)具特色的兩種安全性較高的RFID安全認(rèn)證協(xié)議,主要特色是,應(yīng)用了基于混沌哈希的安全技術(shù)、數(shù)據(jù)保護(hù)技術(shù),提出了具有混沌特點(diǎn)的RFID動態(tài)密鑰協(xié)議,并對其性能進(jìn)行了分析、對比。簡要介紹了BAN邏輯的概念,闡述了如何利用BAN邏輯對協(xié)議的安全性進(jìn)行證明,并給出了對改進(jìn)協(xié)議安全性進(jìn)行證明的過程,結(jié)果表明,協(xié)議滿足安全性目標(biāo)的要求。

責(zé)任編輯:ct

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評論