達芬奇(da Vinci)不是意大利文藝復興時期偉大的藝術家嗎,與目前全球應用最廣泛的達芬奇手術機器人(Da Vinci robot-assisted Surgical System)有何關系?據說,手術機器人“達芬奇”是以500年前達·芬奇在圖紙上畫的機器人雛形為原型設計的用于醫學手術的機器人,并以“達芬奇”的名字命名。

達芬奇手術機器人的前世今生

其實,達芬奇手術機器人更正式的名稱是“內窺鏡手術器械控制系統”,由總部位于美國加利福尼亞州陽光谷1995年成立的直覺手術機器人公司(Intuitive Surgical) 自行設計、生產及銷售。

達芬奇機器人的技術源于擁有官方背景的斯坦福研究院(SRI),上世紀80年代末,一群科學家在斯坦福研究院開始了外科手術機器人的研發,初衷是要研制出適合戰地手術的機器人。在后續的研究中,手術機器人引起了美國國防部的關注,他們對這種醫生可以遠程操作來對士兵進行手術的系統很感興趣,很快這種興趣變成了實際行動。1990年的時候項目組收到了美國國家衛生研究院的投資,希望他們能夠盡快的研究出可供實際使用的原型。

在1994的時候Frederic Moll博士對這套系統非常感興趣,當時他在SRI主任Guidant手下工作,他多次請求將“Lenny”(早期達芬奇機器人)商業化,以最大化它的價值,然而當時鮮有人看到這一點,大家都在忙著如何將它變得更酷一點。

于是Frederic Moll叫上剛從Acoson公司辭職的John Freund,和SRI經過多次協商后成功購買了關于Lenny機器人的知識產權。之后在1995年成立了Intuitive Surgical Devices Inc(直覺外科公司),他們一開始就引入了風險投資,投資者包括菲爾德基金、塞拉利昂資本和摩根斯坦利。

達芬奇機器人1996年推出了第一代,2006年推出的第二代機器人機械手臂活動范圍更大了,允許醫生在不離開控制臺的情況下進行多圖觀察。2009年在第二代機器人的基礎上增加了雙控制臺、模擬控制器、術中熒光顯影技術等功能,進而推出了第三代機器人。第四代機器人在2014年推出,靈活度、精準度、成像清晰度等方面有了質的提高,公司在2014年下半年還開發了遠程觀察和指導系統。

達芬奇手術機器人是目前全球最成功及應用最廣泛的手術機器人,廣泛適用于普外科、泌尿科、心血管外科、胸外科、婦科、五官科、小兒外科等。達芬奇手術機器人在前列腺切除手術上應用最多,現在也已越來越多地應用于心臟瓣膜修復和婦科手術中。

工作方式及特點

達芬奇手術機器人主要由3個部分組成:1、醫生控制系統;2、三維成像視頻影像平臺;3、機械臂,攝像臂和手術器械組成移動平臺。實施手術時主刀醫師不與病人直接接觸,通過三維視覺系統和動作定標系統操作控制,由機械臂以及手術器械模擬完成醫生的技術動作和手術操作。

工作方式:

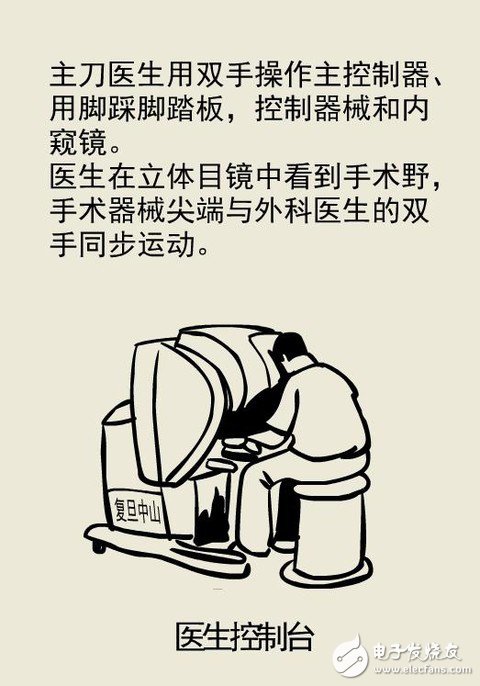

外科醫生控制臺:主刀醫生坐在控制臺中,位于手術室無菌區之外,使用雙手(通過操作兩個主控制器)及腳(通過腳踏板)來控制器械和一個三維高清內窺鏡。正如在立體目鏡中看到的那樣,手術器械尖端與外科醫生的雙手同步運動。

床旁機械臂系統:床旁機械臂系統(Patient Cart)是外科手術機器人的操作部件,其主要功能是為器械臂和攝像臂提供支撐。助手醫生在無菌區內的床旁機械臂系統邊工作,負責更換器械和內窺鏡,協助主刀醫生完成手術。為了確保患者安全,助手醫生比主刀醫生對于床旁機械臂系統的運動具有更高優先控制權。

?

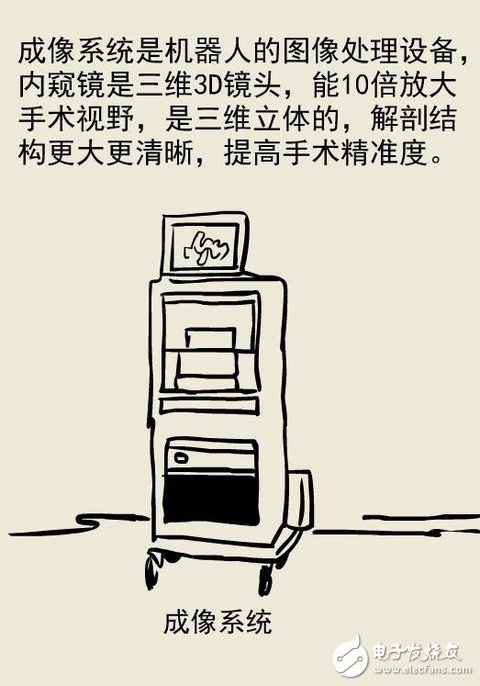

成像系統:成像系統(Video Cart)內裝有外科手術機器人的核心處理器以及圖象處理設備,在手術過程中位于無菌區外,可由巡回護士操作,并可放置各類輔助手術設備。外科手術機器人的內窺鏡為高分辨率三維(3D)鏡頭,對手術視野具有10倍以上的放大倍數,能為主刀醫生帶來患者體腔內三維立體高清影像,使主刀醫生較普通腹腔鏡手術更能把握操作距離,更能辨認解剖結構,提升了手術精確度。

達芬奇手術機器人優缺點

優點

從患者角度:(1)手術操作更精確,與腹腔鏡(二維視覺)相比,因三維視覺可放大10-15倍,使手術精確度大大增加,術后恢復快,愈合好。(2)曲線較腹腔鏡短。(3)創傷更小,使微創手術指征擴大,減少術后疼痛,縮短住院時間,減少失血量,減少術中的組織創傷和炎性反應導致的術后粘連,增加美容效果,更快投入工作。(4)術中對機體損傷大大減小。

從術者角度:增加視野角度,減少手部顫動,機器人“內腕”較腹腔鏡更為靈活,能以不同角度在靶器官周圍操作,能夠在有限狹窄空間工作;使術者在輕松工作環境工作,減少疲勞更集中精力;減少參加手術人員,提高效率,降低人力成本。

缺點

機器人做外科手術的成本比較高,每臺醫用機器人的最高成本200多萬美元。全世界僅有少數醫院可實施機器人手術,因此使機器人手術的成本不能大幅度降低。因此,手術費用明顯比常規手術要高。

目前在中國批準上市的只有美國生產的達芬奇機器人手術系統,中國大陸、***和日本等也在加緊研制。

三個關鍵核心技術

?

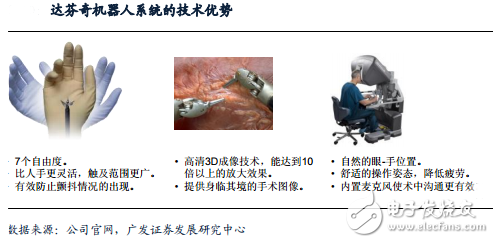

達芬奇手術機器人代表著當今手術機器人最高水平,它有三個關鍵核心技術:可自由運動的手臂腕部EndoWrist、3D高清影像技術、主控臺的人機交互設計。

機械手臂的腕部采用能夠提供7個自由度的EndoWrist技術,可以完成人手無法實現的動作,觸及范圍更廣。系統具有振動消除系統和動作定標系統,可保證機械臂在狹小的手術視野內進行精確的操作。此外,機械臂還能完成一些人手無法完成的極為精細的動作,手術切口也可以開得很小,從而縮短患者在手術后恢復的時間。同時還可以提高手術效率,節約費用。

三維影像平臺內裝有外科手術機器人的核心處理器以及圖像處理設備,可由巡回護士操作。達芬奇手術系統的內窺鏡可以形成三維立體圖像,手術視野圖像被放大10~15倍,提供真實的16:9比例的全景三維圖像。

主控臺的設計充分考慮人機交互,提供了自然的手-眼位置,舒服的坐姿降低了手術醫生的疲勞感,保證長時間手術的正常進行,內置的麥克風能夠讓手術中的溝通更加有效率。主刀醫生坐在控制臺中,位于手術無菌區之外,使用雙手控制兩個主控制器,使用腳控制腳踏板。控制系統中的運動比例縮放功能將使醫生手部的自然顫抖或無意的移動減小到最小程度。

手術機器人系統的原理及關鍵技術

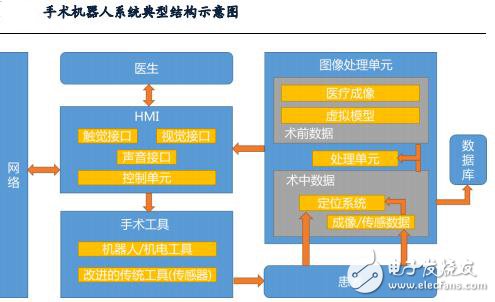

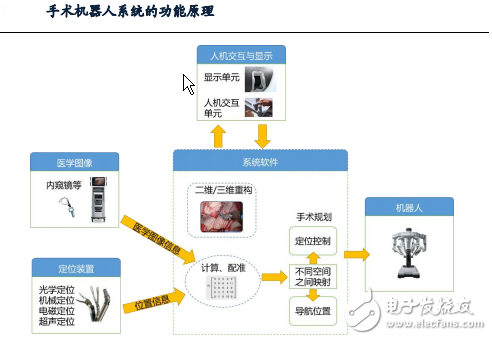

手術機器人系統典型結構示意圖

大量的圖像處理技術、定位配準技術、自動化與控制技術的應用實現了以上五個功能單元,而在眾多技術中以下三個技術模塊是最為關鍵:

機器人控制技術:機器人是手術機器人系統的核心,它的作用有兩個:一是按命令軌跡運動將安裝在其末端的手術器械送達病灶點;二是按指令軌跡帶動手術器械運動完成操作任務。控制計算機在接收命令后根據規劃系統提供的軌跡參數生成機器人運動指令,該指令經通信系統發送給機器人的控制器,機器人在該指令控制下完成指定的操作。機器人的靈巧操作空間必須覆蓋手術的操作空間,以保證規劃手術方案的實施。在手術的路徑選取時,有時要求避開一些人體的重要組織,要求機器人具有冗余特性,即機器人具有一定的避障能力。

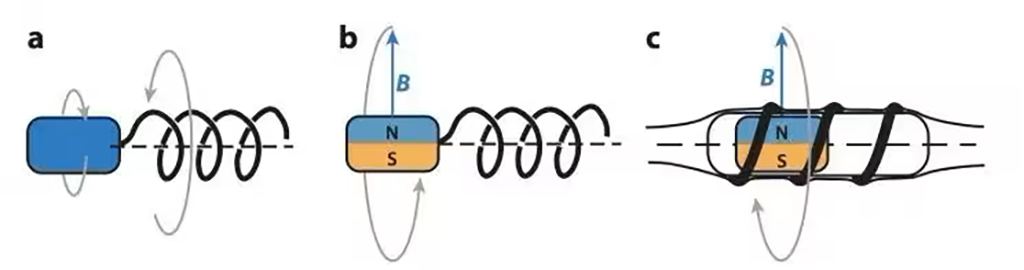

配準與空間映射技術:空間映射是一系列坐標系間的變換關系,可以用齊次變換矩陣表示。當在圖像空間獲得目標靶點和手術路徑信息后,通過空間映射關系可以在機器人操作空間中獲得它們的描述。在主從異構操作系統中,還存在一個由主機操作空間到從機操作空間的映射變換,該映射關系由遙操作系統的結構和控制策略決定。

手術器械的位姿跟蹤:手術器械的位姿跟蹤是采用某種方法實時獲得手術器械在某一已知空間中的位姿。該位姿信息和已知的手術器械尺寸信息,可用于導引或手術監視系統。位姿信號從機器人控制器獲得,在監視系統的三位患者模型上實時顯示出手術器械的位姿,提供手術時地可視化監視功能。現代手術機器人一般采用光電式方法獲得位姿信息。

智能機器人關鍵技術

1、多傳感器信息融合

多傳感器信息融合技術是近年來十分熱門的研究課題,它與控制理論、信號處理、人工智能、概率和統計相結合,為機器人在各種復雜、動態、不確定和未知的環境中執行任務提供了一種技術解決途徑。

2、導航與定位

在機器人系統中,自主導航是一項核心技術,是機器人研究領域的重點和難點問題。

3、路徑規劃

路徑規劃技術是機器人研究領域的一個重要分支。最優路徑規劃就是依據某個或某些優化準則(如工作代價最小、行走路線最短、行走時間最短等),在機器人工作空間中找到一條從起始狀態到目標狀態、可以避開障礙物的最優路徑。

4、機器人視覺

視覺系統是自主機器人的重要組成部分,一般由攝像機、圖像采集卡和計算機組成。機器人視覺系統的工作包括圖像的獲取、圖像的處理和分析、輸出和顯示,核心任務是特征提取、圖像分割和圖像辨識。

5、智能控制

隨著機器人技術的發展,對于無法精確解析建模的物理對象以及信息不足的病態過程,傳統控制理論暴露出缺點,近年來許多學者提出了各種不同的機器人智能控制系統。

6、人機接口技術

智能機器人的研究目標并不是完全取代人,復雜的智能機器人系統僅僅依靠計算機來控制目前是有一定困難的,即使可以做到,也由于缺乏對環境的適應能力而并不實用。智能機器人系統還不能完全排斥人的作用,而是需要借助人機協調來實現系統控制。因此,設計良好的人機接口就成為智能機器人研究的重點問題之一。

國內手術機器人市場及現狀

在美國的一些一流醫院,機器人做微創手術的比例已經超過全院外科手術的50%,很多接受達芬奇手術的病人,因為傷口小,損傷小,恢復非常快可以做到手術后24小時出院。2007至2013年間美國有170萬名病人進行了機器人手術。

目前在中國等新興市場,由于裝機數量的局限,手術滲透率還很低,截至2015年12月,分布在全國各地的幾十臺“達芬奇手術機器人”在去年共完成手術11445例,歷年總計完成手術22917例。

國內醫療機器人市場蘊含巨大潛力。2010-2014 年來全國醫療機構床位量以及住院人數年復增長率分別達到 7.5%和 9.6%,同時我國已步入老年化社會,老年人口數量年復增長率達到 3.54%。此外我國因中風、外傷等導致喪失勞動力人口也在節節攀升。這些人群對微創、高效、優質的臨床服務需求增加,巨大的市場需求將推動醫療機器人市場在我國得到快速發展。

由于目前外科手術機器人生產商的技術和市場壟斷,使得手術機器人的購置費用高、手術成本高、維護費用高。這就直接導致我國醫院手術機器人的普及率遠低于歐美,也不及亞洲日、韓等近鄰。目前,國內研究人員正在加緊研制各種手術機器人及其輔助設備、耗材。從長遠看,當前的手術機器人技術和市場的壟斷地位可能被打破,手術機器人使用成本的下降是必然趨勢。

海軍總醫院與北京航天航空大學聯合開發的機器人系統CRAS(Computer and Robot Assisted Surgery,CRAS)是國內手術機器人系統的先行者,已完成第五代的研制和臨床應用。CRAS機器人系統選用PUMA260、262機器人作為系統輔助操作的執行機構。第一代機器人于1997年5月首次應用于臨床。第二代1999年研制成功,實現了無框架立體定向手術。第五代機器人除了前四代機器人的特點外,自動定位功能更加先進,實現了視覺自動定位,使手術誤差更小,手術操作更加快捷安全。該系統能通過互聯網實施遠程操作手術。2005年12月12日,在北京與延安之間利用互聯網成功進行了2例立體定向手術。雖然如此,CARS手術機器人在擴大適用范圍和實用性方面還是有許多問題需要解決。

2013年11月,國家“863”計劃資助項目——“微創腹腔外科手術機器人系統”,由哈爾濱工業大學機器人研究所研制成功,并通過國家“863”計劃專家組的驗收。據哈工大機器人研究所的研發人員介紹,國產微創腹腔外科手術機器人系統具有我國自主知識產權,研究人員針對微創外科手術的多種術式,在手術機器人系統的機械設計、主從控制算法、三維(3D)腹腔鏡與系統集成等關鍵技術上都進行了重要突破,并申請了多項國家發明專利。

2014年04月,中南大學湘雅三醫院順利完成了3例國產機器人手術,這是我國自主研制的手術機器人系統首次運用于臨床。該手術機器人就是天津大學研發的具有自主知識產權的微創外科手術機器人系統——“妙手S”。“妙手S”系統較國外同類產品有三點技術優勢,第一是運用了微創手術器械多自由度絲傳動解耦設計技術,解決了運動耦合問題,固定、防滑、防松,更有利于精度保持。第二是實現了從操作手的可重構布局原理與實現技術,使機器人的“胳膊”更輕,更適應手術的需要。第三是運用系統異體同構控制模型構建技術,解決了立體視覺環境下手-眼-器械運動的一致性。據了解,“妙手S”外科手術機器人系統將有望3年內投產。

圖:天津大學“妙手S”手術機器人

電子發燒友App

電子發燒友App

評論