談起航天產(chǎn)業(yè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn),被提及最多的便是美國(guó)阿波羅登月計(jì)劃所帶來(lái)的大量技術(shù)成果與科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。阿波羅載人登月工程,曾產(chǎn)生了系列專(zhuān)利產(chǎn)品,包括無(wú)線(xiàn)通訊、尿不濕等。用于健康檢測(cè)的CT、核磁共振則是航天飛機(jī)項(xiàng)目的產(chǎn)物。

航天對(duì)于有經(jīng)濟(jì)和科技實(shí)力的大國(guó)來(lái)說(shuō),一直是一個(gè)投資回報(bào)率很高的產(chǎn)業(yè)。動(dòng)輒百億千億的投資,每一個(gè)進(jìn)步都是全球矚目的大事件……

在傳統(tǒng)的印象中,航天這件事一直貼著“尖端科技”“國(guó)防事業(yè)”“人類(lèi)探索”“高冷”“燒錢(qián)”等標(biāo)簽。事實(shí)上,航天對(duì)于有經(jīng)濟(jì)和科技實(shí)力的大國(guó)來(lái)說(shuō),一直是一個(gè)投資回報(bào)率很高的產(chǎn)業(yè)。

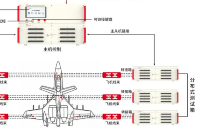

10月19日凌晨,神舟十一號(hào)飛船與天宮二號(hào)自動(dòng)交會(huì)對(duì)接成功。這是神舟十一號(hào)飛船與天宮二號(hào)組合體飛行模擬畫(huà)面(攝于北京航天飛行控制中心大屏幕)。

這是2013年12月15日拍攝的嫦娥三號(hào)著陸器、巡視器互拍成像。嫦娥三號(hào)上的“神舟北極”高效集成冷凍站產(chǎn)品已被用于北京地鐵,比其他中央空調(diào)年均運(yùn)行效率提高20%—50%,占地面積至少節(jié)省1/3。?

2014年10月,河北首批“北斗”校車(chē)在秦皇島投用。孩子上下車(chē)時(shí)只要刷卡,系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)向其家長(zhǎng)發(fā)送信息,為孩子的安全提供了保障。?

1990年4月7日,中國(guó)用自行研制的“長(zhǎng)征三號(hào)”運(yùn)載火箭成功地將美國(guó)制造的“亞洲一號(hào)”通信衛(wèi)星送入太空,這標(biāo)志著中國(guó)正式進(jìn)入國(guó)際航天發(fā)射市場(chǎng)。?

10月19日,中國(guó)長(zhǎng)征火箭有限公司在北京正式揭牌。中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院黨委書(shū)記郝照平表示,中國(guó)長(zhǎng)征火箭公司將推出面向商業(yè)市場(chǎng)的空間發(fā)射服務(wù),并提供從搭載發(fā)射到衛(wèi)星組網(wǎng)的全套系統(tǒng)解決方案。

據(jù)悉,中國(guó)長(zhǎng)征火箭公司將打造商業(yè)發(fā)射服務(wù)、亞軌道飛行體驗(yàn)、空間資源利用三大業(yè)務(wù)板塊,推出太空星網(wǎng)、太空順風(fēng)車(chē)、太空班車(chē)、太空專(zhuān)車(chē)等四種類(lèi)型的發(fā)射服務(wù)。亞軌道飛行方面,該公司稱(chēng)將針對(duì)游客的年齡、身體狀況以及興趣的不同,推出地面失重模擬訓(xùn)練、360度全方位VR體驗(yàn)、亞軌道太空遨游等不同的產(chǎn)品和服務(wù)。

中國(guó)長(zhǎng)征火箭公司的成立不禁讓人對(duì)標(biāo)美國(guó)太空探索技術(shù)公司(SpaceX),但是中國(guó)長(zhǎng)征火箭公司總裁韓慶平表示,對(duì)標(biāo)SpaceX只是近期目標(biāo)。中國(guó)長(zhǎng)征火箭公司背靠強(qiáng)大的中國(guó)航天基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力明顯,將逐步注入資產(chǎn)引入戰(zhàn)略投資者,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化也是目標(biāo)之一,預(yù)計(jì)2020年在主板上市。

中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院院長(zhǎng)李洪直接表示,長(zhǎng)征火箭迎來(lái)新起點(diǎn),意味著中國(guó)火箭的商業(yè)化時(shí)代正式來(lái)臨。

運(yùn)載火箭是航天事業(yè)的一個(gè)重要組成部分,在中國(guó)火箭的商業(yè)化時(shí)代來(lái)臨的背后,實(shí)際上是中國(guó)航天經(jīng)濟(jì)的全面布局。在走過(guò)輝煌的60年征程之后,中國(guó)的“航天經(jīng)濟(jì)學(xué)”又是如何立意、如何發(fā)展、成效幾何?本期“南方特稿”為您呈現(xiàn)正在走近的中國(guó)航天經(jīng)濟(jì)。

對(duì)于中國(guó),巨大的效益正在中國(guó)航天產(chǎn)業(yè)中顯現(xiàn)出來(lái)。1990年4月17日,長(zhǎng)征三號(hào)運(yùn)載火箭將美國(guó)休斯公司制造的“亞洲一號(hào)”通信衛(wèi)星發(fā)射升空。從而開(kāi)始了長(zhǎng)征火箭全面進(jìn)入衛(wèi)星商業(yè)服務(wù)市場(chǎng),到1999年,前后發(fā)射了20多顆衛(wèi)星,其中為美國(guó)的“銥星”系統(tǒng)就發(fā)射了12顆衛(wèi)星。這些商業(yè)發(fā)射為中國(guó)賺取外匯,支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了相當(dāng)?shù)呢暙I(xiàn)。

大國(guó)的游戲

航天對(duì)于有經(jīng)濟(jì)和科技實(shí)力的大國(guó)來(lái)說(shuō),一直是一個(gè)投資回報(bào)率很高的產(chǎn)業(yè)

動(dòng)輒百億千億的投資,每一個(gè)進(jìn)步都是全球矚目的大事件……在傳統(tǒng)的印象中,航天這件事一直貼著“尖端科技”“國(guó)防事業(yè)”“人類(lèi)探索”“高冷”“燒錢(qián)”等標(biāo)簽。事實(shí)上,航天對(duì)于有經(jīng)濟(jì)和科技實(shí)力的大國(guó)來(lái)說(shuō),一直是一個(gè)投資回報(bào)率很高的產(chǎn)業(yè)。

談起航天產(chǎn)業(yè)對(duì)于經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn),被提及最多的便是美國(guó)阿波羅登月計(jì)劃所帶來(lái)的大量技術(shù)成果與科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。阿波羅載人登月工程,曾產(chǎn)生了系列專(zhuān)利產(chǎn)品,包括無(wú)線(xiàn)通訊、尿不濕等。用于健康檢測(cè)的CT、核磁共振則是航天飛機(jī)項(xiàng)目的產(chǎn)物。

2006年美國(guó)航空管理局下屬的商業(yè)航天運(yùn)載辦公室發(fā)布了《商業(yè)空間運(yùn)載項(xiàng)目對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響》的研究報(bào)告,該報(bào)告研究表明,商業(yè)空間運(yùn)載產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的直接效應(yīng)為166億美元,間接效應(yīng)為463億美元,引致效應(yīng)為350億美元,合計(jì)約980億美元。

航天產(chǎn)業(yè)投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期促進(jìn)作用主要是通過(guò)科技進(jìn)步實(shí)現(xiàn)的。1971年由美國(guó)中西部研究所進(jìn)行的一項(xiàng)研究結(jié)果表明,在1959年—1969年間,NASA用于民用航天項(xiàng)目研發(fā)上的支出為250億美元,到1987年這筆投入總共可以產(chǎn)生1880億美元的產(chǎn)出,累計(jì)投入與產(chǎn)出比為1 7。1988年中西部研究所又對(duì)這項(xiàng)研究進(jìn)行了更新,發(fā)現(xiàn)NASA的支出在1974年—1994年間產(chǎn)生的投入與產(chǎn)出比為1 9。而契斯研究所的研究結(jié)果表明,NASA航天產(chǎn)業(yè)的投入產(chǎn)出比是1 14。這就是經(jīng)常所說(shuō)的美國(guó)航天業(yè)每投入1美元,可以產(chǎn)出7—14美元的來(lái)源。

空間技術(shù)應(yīng)用已成為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要推動(dòng)力量之一。北京航空航天大學(xué)教授高遠(yuǎn)洋表示,航天產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)在四個(gè)層次:航天產(chǎn)業(yè)的直接產(chǎn)出(火箭、返回設(shè)備、地面測(cè)控設(shè)施和空間站等)、對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)(為火箭、返回設(shè)備、地面測(cè)控設(shè)備的生產(chǎn)制造提供中間產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)業(yè))、航天科技與產(chǎn)品應(yīng)用所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益(開(kāi)發(fā)新型醫(yī)療器械、航天育種等)、航天產(chǎn)業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)移和溢出效應(yīng)(工程技術(shù)進(jìn)步和人才培養(yǎng)等)。

“過(guò)去我們的航天發(fā)射主要作為一種科研項(xiàng)目存在,重在研究探索,但是現(xiàn)在我們航天的技術(shù)以及項(xiàng)目的成熟度越來(lái)越高,是時(shí)候從一種商業(yè)的角度來(lái)考慮我們的航天事業(yè)了。中國(guó)的航天發(fā)展已經(jīng)到了一個(gè)新的階段,足夠支撐我們走出航天經(jīng)濟(jì)的新道路。”高遠(yuǎn)洋說(shuō)。

“硬指標(biāo)”

近年來(lái)有1800多項(xiàng)空間技術(shù)成果已應(yīng)用到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門(mén)

巨大的效益正在中國(guó)航天產(chǎn)業(yè)中顯現(xiàn)出來(lái)。1990年4月17日,長(zhǎng)征三號(hào)運(yùn)載火箭將美國(guó)休斯公司制造的“亞洲一號(hào)”通信衛(wèi)星發(fā)射升空。從而開(kāi)始了長(zhǎng)征火箭全面進(jìn)入衛(wèi)星商業(yè)服務(wù)市場(chǎng),到1999年,前后發(fā)射了20多顆衛(wèi)星,其中為美國(guó)的“銥星”系統(tǒng)就發(fā)射了12顆衛(wèi)星。

這些商業(yè)發(fā)射為中國(guó)賺取外匯,支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了相當(dāng)?shù)呢暙I(xiàn)。但這些還不足以使中國(guó)的航天產(chǎn)業(yè)再次大爆發(fā)。1999年,中國(guó)的航天產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了一個(gè)里程碑,成立了中國(guó)航天科技集團(tuán)公司和中國(guó)航天科工集團(tuán)公司,開(kāi)始走上航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)和高技術(shù)附加值之路。

且不提最為直觀(guān)的“眼球經(jīng)濟(jì)”,單看技術(shù)成果這個(gè)“硬指標(biāo)”:中國(guó)近年來(lái)的1100多種新材料中,八成是在空間技術(shù)的牽引下研制完成的,有1800多項(xiàng)空間技術(shù)成果已應(yīng)用到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門(mén),有3000多家民用企業(yè)參與到載人航天的生產(chǎn)、研制中。

在中國(guó)的第一顆人造衛(wèi)星“東方紅一號(hào)”升空以來(lái),航天的每一次進(jìn)步都為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了獨(dú)特的貢獻(xiàn)。在載人航天、登月等大型航天工程開(kāi)展以前,太空育種、衛(wèi)星通訊等均是中國(guó)早期航天經(jīng)濟(jì)的重要部分。世界上只有美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)三個(gè)國(guó)家擁有返回式衛(wèi)星技術(shù),也只有這三個(gè)國(guó)家成功進(jìn)行了衛(wèi)星搭載太空育種。我國(guó)自1987年8月5日第一次利用返回式衛(wèi)星搭載植物種子以來(lái),已成功進(jìn)行數(shù)十次太空育種實(shí)驗(yàn),先后有70多種植物的1000多個(gè)品種的種子進(jìn)行了太空育種實(shí)驗(yàn),經(jīng)過(guò)太空誘變育種培育出的航育1號(hào)水稻,產(chǎn)量增長(zhǎng)5%—10%。

嫦娥三號(hào)技術(shù)已用于北京地鐵。北京地鐵郭公莊站的中央空調(diào)系統(tǒng)使用了北京衛(wèi)星制造企業(yè)的“神舟北極”高效集成冷凍站產(chǎn)品,它是把嫦娥三號(hào)上用于度過(guò)酷熱月晝和極寒月夜的兩相流體回路技術(shù)轉(zhuǎn)移到民用,比其他中央空調(diào)年均運(yùn)行效率提高20%—50%,占地面積至少節(jié)省1/3。

2005年3月,航天科技集團(tuán)一院北京11所啟動(dòng)代號(hào)為“301工程”的煤化工項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目是充分利用火箭發(fā)動(dòng)機(jī)在燃燒、熱能、泵閥、控制以及非標(biāo)設(shè)計(jì)方面的成果和技術(shù)優(yōu)勢(shì),開(kāi)展粉煤加壓氣化技術(shù)研發(fā)工作。核心技術(shù)“航天粉煤加壓氣化技術(shù)”共申請(qǐng)國(guó)內(nèi)專(zhuān)利143項(xiàng),國(guó)際專(zhuān)利27項(xiàng),其中已經(jīng)授權(quán)的專(zhuān)利有10項(xiàng),授權(quán)國(guó)家包括澳大利亞、韓國(guó)、日本、越南等國(guó)。

在風(fēng)機(jī)制造方面,航天科技集團(tuán)一院同時(shí)擁有電勵(lì)磁和永磁兩大直驅(qū)技術(shù),是國(guó)內(nèi)批量最大的電勵(lì)磁直驅(qū)風(fēng)機(jī)制造商。在能源裝備、工程機(jī)械、機(jī)電一體、醫(yī)療、衛(wèi)星應(yīng)用等領(lǐng)域,在新材料研發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目、特種車(chē)輛、特種智能裝備領(lǐng)域、環(huán)境試驗(yàn)裝備項(xiàng)目、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)項(xiàng)目等,中國(guó)航天均有效益產(chǎn)出。

回報(bào)率超300%

上海曾有研究,載人航天1元投資能讓上海產(chǎn)生3.58元GDP,其投入產(chǎn)出比為1 3.58

航天投資,無(wú)論是直接回報(bào)還是間接回報(bào),都是十分豐厚的。

在過(guò)去的數(shù)年間,載人航天、探月工程、高分專(zhuān)項(xiàng)、北斗導(dǎo)航等取得重大突破。我國(guó)已完全掌握天地往返、出艙活動(dòng)、交會(huì)對(duì)接三大載人航天關(guān)鍵技術(shù)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航區(qū)域系統(tǒng)全面建成,正式向亞太地區(qū)提供連續(xù)無(wú)源定位、導(dǎo)航、授時(shí)等服務(wù)。高分辨率對(duì)地觀(guān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)順利推進(jìn),高分二號(hào)衛(wèi)星標(biāo)志著我國(guó)遙感衛(wèi)星分辨率進(jìn)入亞米級(jí)時(shí)代。同時(shí),2011年—2015年,中國(guó)航天在衛(wèi)星應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方面也取得了顯著成效。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在交通運(yùn)輸、海洋漁業(yè)、減災(zāi)救災(zāi)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。資源系列衛(wèi)星在地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、監(jiān)測(cè)與管理和城市規(guī)劃中發(fā)揮了重要作用。越來(lái)越多的民營(yíng)企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入太空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,成為中國(guó)太空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重要力量。

在中國(guó)的第一顆人造衛(wèi)星“東方紅一號(hào)”升空以來(lái),航天的每一次進(jìn)步都為中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了獨(dú)特的貢獻(xiàn)。在載人航天、登月等大型航天工程開(kāi)展以前,太空育種、衛(wèi)星通訊等均是中國(guó)早期航天經(jīng)濟(jì)的重要部分。世界上只有美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)三個(gè)國(guó)家擁有返回式衛(wèi)星技術(shù),也只有這三個(gè)國(guó)家成功進(jìn)行了衛(wèi)星搭載太空育種。我國(guó)自1987年8月5日第一次利用返回式衛(wèi)星搭載植物種子以來(lái),已成功進(jìn)行數(shù)十次太空育種實(shí)驗(yàn),先后有70多種植物的1000多個(gè)品種的種子進(jìn)行了太空育種實(shí)驗(yàn),經(jīng)過(guò)太空誘變育種培育出的航育1號(hào)水稻,產(chǎn)量增長(zhǎng)5%—10%。

上海社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)社會(huì)法律咨詢(xún)中心郭嵐、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)經(jīng)研究所張祥建曾以美國(guó)契斯計(jì)量經(jīng)濟(jì)合伙公司的研究方法對(duì)載人航天工程對(duì)于上海經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的短期效應(yīng)、長(zhǎng)期效應(yīng)等進(jìn)行了研究,分析結(jié)果是:載人航天產(chǎn)業(yè)1元的投資能夠產(chǎn)生3.58元的GDP,其投入產(chǎn)出比為1 3.58。

資料顯示,“十二五”期間,單就航天科技集團(tuán)一院民用產(chǎn)業(yè)收入已實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速增長(zhǎng),從2011年的86.8億元增至2015年的176.5億元,年均增長(zhǎng)超過(guò)19%,“十二五”期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入634億元,較“十一五”期間的286億元大幅增長(zhǎng)122%。

總體來(lái)看,擔(dān)負(fù)著中國(guó)航天事業(yè)絕大部分研發(fā)等功能的航天科技集團(tuán)在“十二五”期間實(shí)現(xiàn)了盈利穩(wěn)增長(zhǎng),技術(shù)大突破,產(chǎn)業(yè)新布局,開(kāi)啟國(guó)際化。2010年—2015年航天科技集團(tuán)收入從1018億增至1921億元,CAGR(復(fù)合年均增長(zhǎng)率)達(dá)13.5%,利潤(rùn)從91億元增至156億元,多年位居軍工集團(tuán)前列。衛(wèi)星研制與發(fā)射能力步入世界先進(jìn)行列,2011年—2015年集團(tuán)發(fā)射火箭86枚、航天器138顆,創(chuàng)造世界最高航天發(fā)射成功率(97.7%);掌握先進(jìn)航天動(dòng)力、新型衛(wèi)星有效載荷等關(guān)鍵技術(shù),載人航天、月球探測(cè)、衛(wèi)星導(dǎo)航、高分專(zhuān)項(xiàng)等均取得重大突破。衛(wèi)星應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展成效顯著,逐步與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相融合,成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。此外,配合“一帶一路”,整星出口國(guó)際,2014年首次躋身世界500強(qiáng),位列第437名。而其目標(biāo)是2020年收入達(dá)到4000億,進(jìn)入世界300強(qiáng)。

早在神舟六號(hào)發(fā)射之際,北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授韓立巖就表示:“每年航天產(chǎn)業(yè)整個(gè)的投入有上百億元,而其產(chǎn)值則會(huì)翻番,那么粗略地估算,從產(chǎn)值上還可以產(chǎn)生五六倍的輻射效果。”

中國(guó)的布局

公司化運(yùn)作的中國(guó)航天產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開(kāi)始做好準(zhǔn)備迎接航天經(jīng)濟(jì)的到來(lái)

能有上述的收獲,當(dāng)然最直接的基礎(chǔ)是航天科技和產(chǎn)業(yè)的成熟,這得益于中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)在航天事業(yè)方面的成功布局。

中國(guó)航天科技集團(tuán)公司于1999年7月1日在原中國(guó)航天工業(yè)總公司所屬部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建。前身為1956年成立的我國(guó)國(guó)防部第五研究院,曾歷經(jīng)第七機(jī)械工業(yè)部、航天工業(yè)部、航空航天工業(yè)部和中國(guó)航天工業(yè)總公司等發(fā)展階段。這不僅僅是名稱(chēng)上的轉(zhuǎn)變,更是一種思維上的轉(zhuǎn)變,公司化運(yùn)作的中國(guó)航天產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開(kāi)始做好準(zhǔn)備迎接航天經(jīng)濟(jì)的到來(lái)。

2007年,國(guó)防科工委、國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》,加速衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨后在2008年中國(guó)的航天經(jīng)濟(jì)迎來(lái)了一道分水嶺,諸多的新變化與新突破在2008年前后完成。2008年,航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)和航天服務(wù)業(yè)兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入已經(jīng)占航天科技集團(tuán)營(yíng)業(yè)額半壁江山。

航天科技投資控股有限公司于2008年成立,創(chuàng)新了航天民用產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和管理模式。到2008年底,航天投資已投資西安航天動(dòng)力泵業(yè)、內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)等12家企業(yè),隨后在2008年全球金融海嘯的背景下,航天投資吸引了中國(guó)光大投資管理公司、國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司、中興通訊股份有限公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司和中國(guó)成達(dá)工程有限公司的資金。

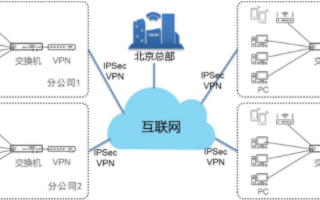

2012年12月27日,北斗系統(tǒng)空間信號(hào)接口控制文件正式公布,北斗導(dǎo)航業(yè)務(wù)正式對(duì)亞太地區(qū)提供無(wú)源定位、導(dǎo)航、授時(shí)服務(wù)。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)成為聯(lián)合國(guó)導(dǎo)航委員會(huì)認(rèn)定的供應(yīng)商。

2015年8月,經(jīng)航天科技集團(tuán)公司董事會(huì)審議同意,通過(guò)資本化運(yùn)作建設(shè)16+4+4+X的高分辨率商業(yè)遙感衛(wèi)星系統(tǒng)。2015年9月16日,經(jīng)國(guó)家財(cái)政部批準(zhǔn),航天科技集團(tuán)公司成立北京四維商用航天科技有限公司,為全球用戶(hù)提供以高空間分辨率、高時(shí)間分辨率、高光譜觀(guān)測(cè)能力的全天候?qū)Φ赜^(guān)測(cè)遙感數(shù)據(jù)服務(wù)和應(yīng)用系統(tǒng)解決方案服務(wù),以及針對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)土資源調(diào)查、測(cè)繪、國(guó)防安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)、金融保險(xiǎn)以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的增值服務(wù)。

據(jù)中國(guó)航天科技集團(tuán)副總經(jīng)理?xiàng)畋HA介紹,全球商業(yè)航天發(fā)展已經(jīng)占了主導(dǎo)地位,去年整個(gè)全球航天經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到3300億美元,商業(yè)航天占其中的76%。衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到2030億美元,其中運(yùn)營(yíng)和服務(wù)占大多數(shù),制造和發(fā)射占比很小。通信、導(dǎo)航和遙感成為商業(yè)航天三大支柱,其中通信產(chǎn)業(yè)占66%,導(dǎo)航占32%,衛(wèi)星遙感占2%。

“十三五”期間,預(yù)計(jì)發(fā)射長(zhǎng)征火箭110次,年均達(dá)到20次左右,發(fā)射密度提高一倍。“十三五”期間我國(guó)航天產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)仍將保持百億量級(jí)高投入,特別是在政策、資本和技術(shù)的推動(dòng)下,中國(guó)航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入快車(chē)道。

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評(píng)論