本文,將為您講述摩爾定律下四十八載的芯片技術發展概況,并從中提煉得出每個發展階段所體現的摩爾定律。希望能夠幫大家了解一下芯片的發展史。

2013-01-29 16:50:45 16660

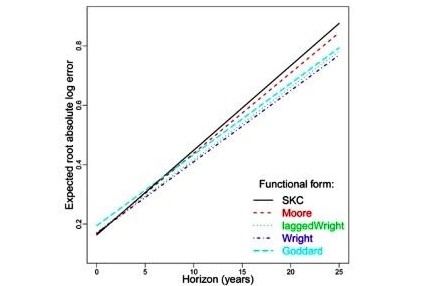

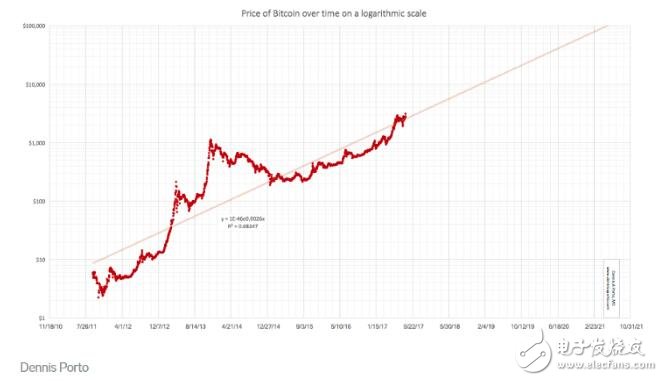

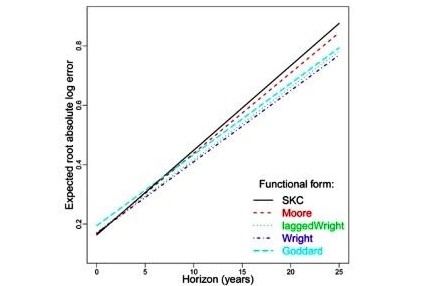

16660 一直以來,摩爾定律(Moore’s Law)是個雖受時間磨損但總被提及的指標。MIT 發現,整體看來,長期性預測方面表現最佳的是萊特定律,其準確度可超越摩爾定律。

2013-03-11 09:06:38 2419

2419

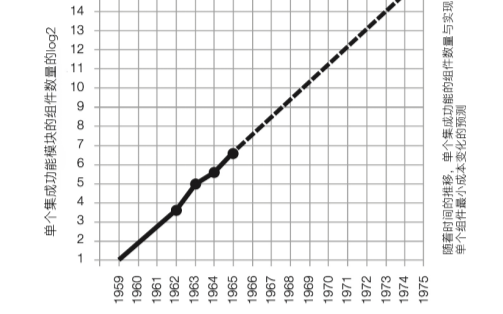

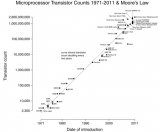

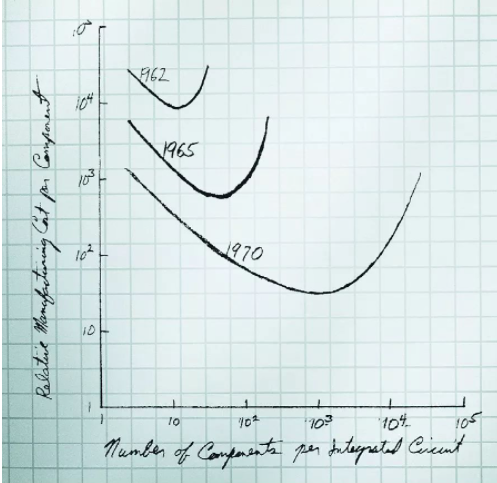

由英特爾(Intel)創辦者之一Gordon Earle Moore在1965年提出的摩爾定律,預測IC上的電晶體密度大約每2年就會增加1倍,提出至今剛好50年。曾有多次有人指出摩爾定律失效,但日本微細加工研究所所長湯之上隆表示,摩爾定律迄今依然適用,認為這定律失效只是市場典范轉移的錯覺。

2015-06-30 09:06:56 615

615 下個月即將出版的國際半導體技術路線圖,不再以摩爾定律為目標了。全球半導體行業將正式認可一個已經被討論許久的問題:從上世紀60年代以來一直在推動IT行業發展的摩爾定律正在走向終結。正式拋棄摩爾定律的半導體行業將何去何從?

2016-02-22 09:23:24 1002

1002 摩爾定律發表至今已逾50個年頭,半導體業在先進制程研發上遇到的挑戰日 英特爾(Intel)技術制造部副總裁白鵬(Peng Bai)(圖1)近日來臺參加2016年VLSI技術研討會,并針對摩爾定律

2016-05-16 08:41:09 1655

1655 當臺積電與三星都已經積極將制程推移至7 納米時,業界一面看著半導體巨擘比劃技術武力,一面擔憂著摩爾定律的未來。《MIT Technology Review》就以一篇「摩爾定律已死,接下來怎么辦?」文章,探討摩爾定律未來。

2016-05-23 10:13:20 1423

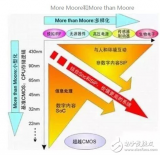

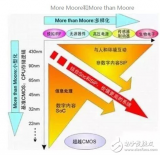

1423 不能否認的是,摩爾定律正在逐漸走向極限。業界對于未來技術如何發展,早已有了“More Moore”(繼續推進摩爾定律)和“More than Moore”(超越摩爾定律)的討論。隨著兩條路的同時推進,聽一聽IMEC上各位大咖的論述,也許能讓撥開未來迷霧變得更簡單一些。

2016-06-02 09:15:39 1048

1048 摩爾定律究竟還能走多遠?一旦摩爾定律正式走入歷史,半導體產業該如何繼續向前邁進?而在所謂的「后摩爾定律時代」,IC業者面臨的挑戰是什么?又該如何因應?

2017-02-06 11:04:39 6315

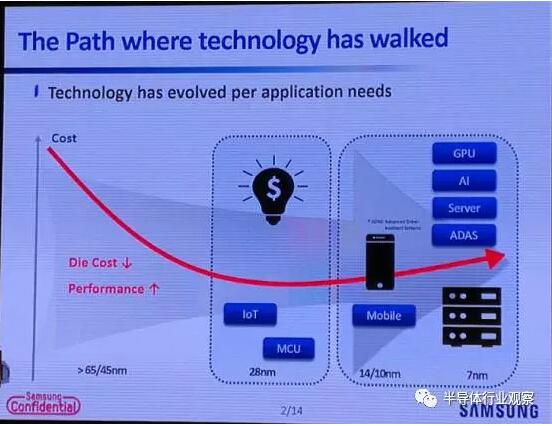

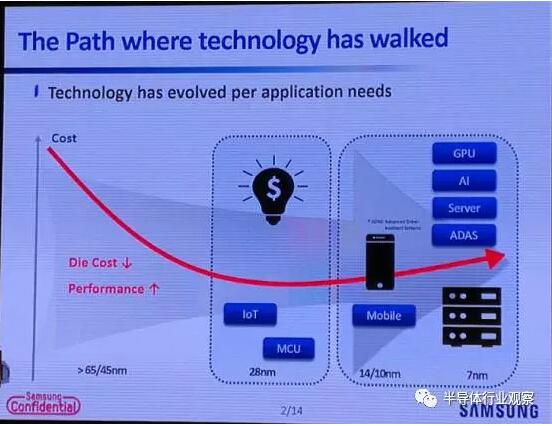

6315 近幾年,由于材料和設備的限制,電子產業的金科玉律摩爾定律似乎逐漸走向了瓶頸。尤其是到了14nm之后,以往隨著節點往前推進,Die Cost下降而Perforrmance提升的定律被打破,集成電路產業

2017-03-13 10:33:17 4070

4070

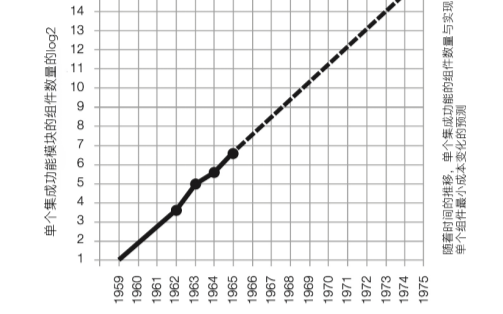

集成電路產業的發展是一個漫長的演進過程。1958年杰克·基爾比在德州儀器發明集成電路,1965年英特爾創始人戈登·摩爾提出摩爾定律,到如今已然一個甲子。隨著集成電路工藝的不斷遞進,使得摩爾定律終結的說法一直不斷,對于摩爾定律的未來討論也不斷增多。

2017-03-20 08:14:57 848

848 摩爾定律塑造了過去50年,梅特卡夫定律指引著現在,而吉爾德定律描述著未來。

2020-08-05 15:49:07 14666

14666

摩爾定律是近半個世紀以來,指導半導體行業發展的基石。它不僅是技術進步的預言,更是科技領域中持續創新的見證。要完全理解摩爾定律的影響和意義,首先必須了解它的起源、內容及其對整個信息技術產業的深遠影響。

2023-08-05 09:36:10 3345

3345

半導體元件若要追上摩爾定律速度,微縮制程就需要更新的技術相挺。化學材料與電子產品間的關系密不可分,美商陶氏 化學旗下分公司陶氏電子材料的最新制程

2011-09-24 01:22:57 1075

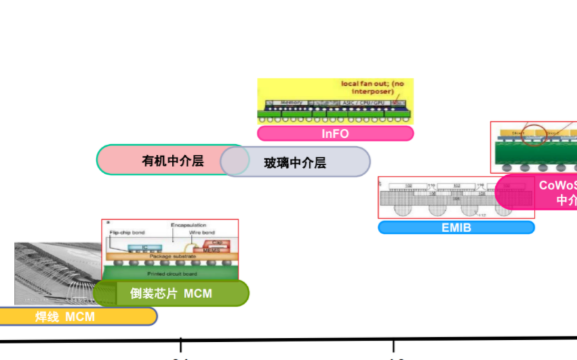

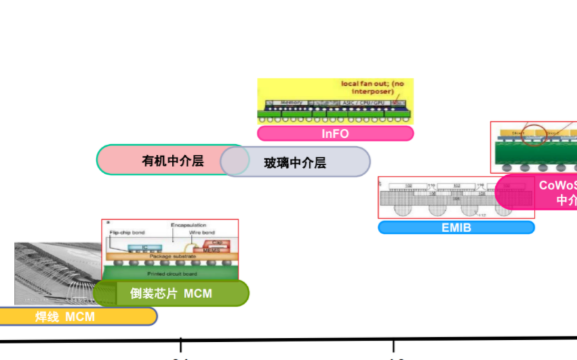

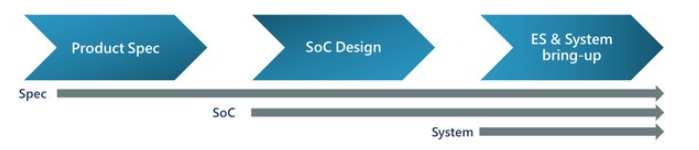

1075 封裝的作用及其對摩爾定律微縮的貢獻正在演進。直到2010年代,封裝的主要作用是在主板和芯片之間傳輸電源和信號,并保護芯片。

2022-03-28 17:37:04 2070

2070

電子發燒友網報道(文/吳子鵬)在過去的數十年里,摩爾定律一直被視為半導體產業的金科玉律,特征尺寸的縮小,為芯片帶來了性能的提升和功耗的降低。同時,制造工藝的精進也讓消費電子和大算力需求受益匪淺

2022-08-16 08:07:00 2033

2033 電子發燒友網報道(文/吳子鵬)幾年前,全球半導體產業的重心還是如何延續摩爾定律,在材料和設備端進行了大量的創新。然而,受限于工藝、制程和材料的瓶頸,當前摩爾定律發展出現疲態,產業的重點開始逐步轉移到

2023-12-21 00:30:00 969

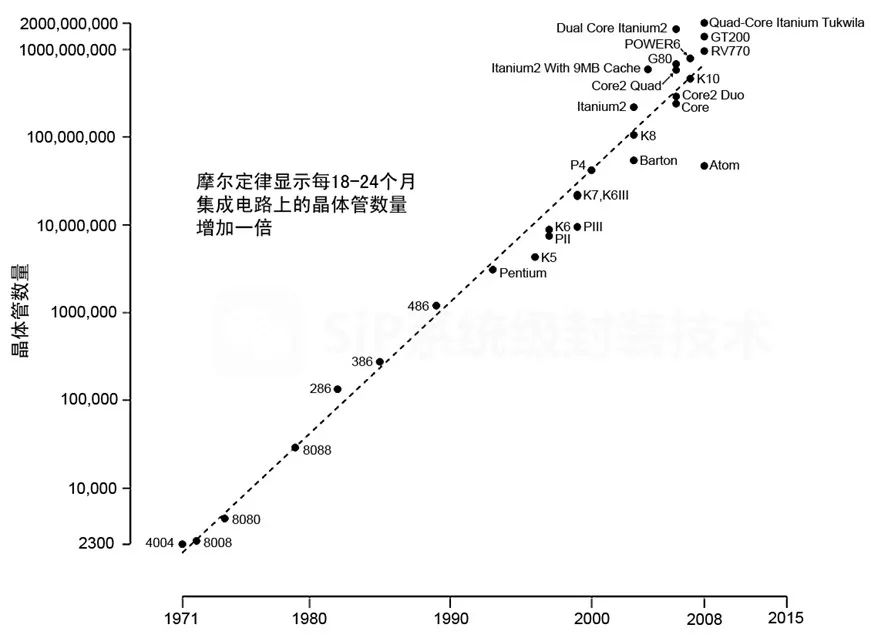

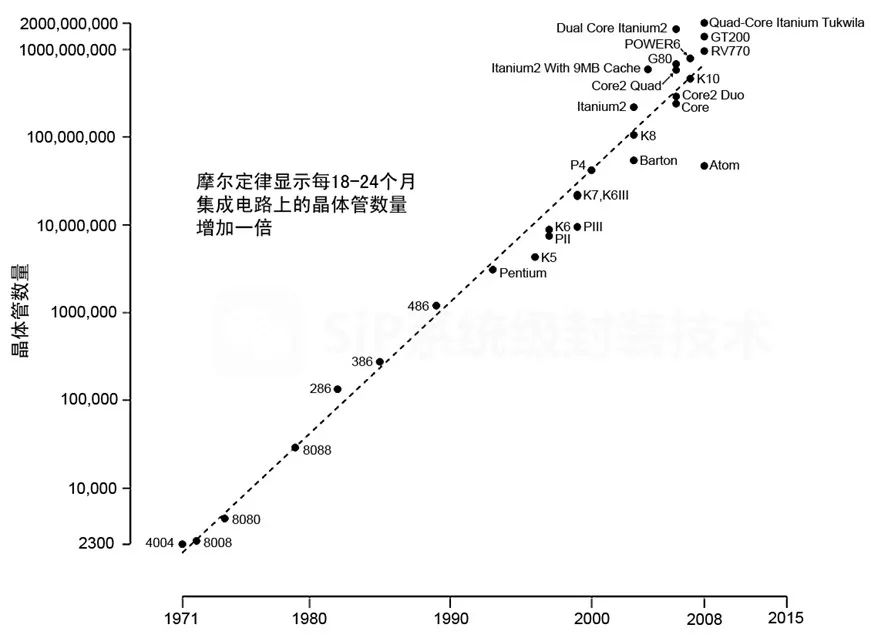

969 1965年,戈登摩爾博士提出“集成電路的集成度每兩年會翻一倍”即著名的摩爾定律,后來大家把這個周期縮短到1年半,即每18個月T產品的性能會翻一倍。

這個定律放在EPON上怎樣呢?如果我們把

2011-09-27 09:32:13

摩爾定律給基于PXI的模塊化設備造成了什么影響?摩爾定律在測試領域有哪些應用?

2021-04-13 06:10:59

行業的“傳奇定律”——摩爾定律就此誕生,它不僅揭示了信息技術進步的速度,更在接下來的半個實際中,猶如一只無形大手般推動了整個半導體行業的變革。

2019-07-01 07:57:50

摩爾定律還能走多遠?—— CPU 的內存瓶頸

2021-02-01 07:27:32

芯片——摩爾定律的傳奇(下)多年來,集成電路(IC)一直按照摩爾定律前行。但是,IC芯片的密度和計算機的速度能夠一直按照摩爾定律前行嗎?又有哪些物理極限和技術極限需要突破?最小晶體管到底可以由多少個原子構成?是否有能夠替代硅的電子集成制造技術?這些問題困惑并激勵著人們去

2021-07-22 09:57:06

flash跟EEPROM之間有什么關系?

2023-01-29 20:24:51

什么是區塊鏈?比特幣跟區塊鏈什么關系?有區塊鏈的實例嗎?

2021-05-17 06:47:04

介紹28 nm創新技術,超越摩爾定律

2012-08-13 22:26:08

,這便成為日后半導體(IC)行業的金科玉律—“摩爾定律”。“摩爾定律”的走紅讓摩爾喜出望外,他萬萬沒想到自己隨口說的一句話,竟然還成了定律。而米德吹捧摩爾定律是有自己的小算盤的,一方面自己和摩爾是加州

2016-07-14 17:00:15

我們將通過一個簡單的例子,對硅晶圓尺寸和蝕刻尺寸進行更詳細的說明。[二、摩爾定律的起源 在計算機領域有一個人所共知的“摩爾定律”,它是英特爾公司創始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore)于

2011-12-01 16:16:40

請問摩爾定律死不死?

2021-06-17 08:25:45

各位老師: 請問BSP是啥?跟BootLoader和內核有什么關系啊?韋老師的課程里有講這方面嗎?韋老師的書上有這么一張圖,BSP處于哪部分呢?

2019-10-09 21:18:24

電子基礎知識:摩爾定律相關知識

摩爾定律

摩爾定律是由英特爾(Intel

2009-11-27 09:10:44 1409

1409 應用創新時代,摩爾定律以外的世界同樣精彩

當幾年前集成電路生產工藝達到深亞微米時,關于摩爾定律(Moore’s Law)是否在未來仍然有效的討論就廣泛展開,于是

2009-11-28 16:01:50 526

526 恩智浦:新摩爾定律激發創新妙想

大多數有車一族都會面臨這樣的難題――在停車場或車輛擁擠的地方如何讓自己的愛車輕松自如地泊車或進出,雖然有倒車雷達或者

2009-12-19 17:41:24 739

739

摩爾定律,摩爾定律是什么意思

摩爾定律是由英特爾(Intel)創始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore)提出來的。其

2010-02-26 11:28:28 1502

1502 摩爾定律,它以預測元件數每18個月翻一番而聞名。在長達半個世紀的時間里這個定律在每個工業領域給電子器件帶來了巨大的性能提升和成本降低

2011-03-31 11:01:55 1605

1605

半導體技術在摩爾定律上似乎走入了瓶頸期,而超越摩爾定律的新興技術卻受到了眾多公司的青睞,其中 MEMS 以無處不在的應用潛力攫取了業界大大小小公司的眼球。 MEMS設計,EDA先行

2011-10-19 11:58:44 1731

1731 半年世紀以來為IT業定調的摩爾定律大約只剩10年生命,因為硅技術的物理極限已經臨近;某個節點過后,計算能力無法再如此提升。

2012-05-18 08:41:53 564

564 摩爾定律是指IC上可容納的晶體管數目,約每隔18個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。摩爾定律是由英特爾(Intel)名譽董事長戈登·摩爾(Gordon Moore)經過長期觀察發現得之。

2012-05-21 16:14:05 5889

5889 電子發燒友網為大家整理了摩爾定律專題,講述了摩爾定律的定義,摩爾定律的由來與發展,深入全面的講解了摩爾定律是什么。供大家認識學習

2012-05-21 16:19:05

為了在硅芯片上擠入更多的元件,英特爾已開始大規模生產基于3-D晶體管的處理器。這一舉動不僅延長了摩爾定律(根據該定律,每塊芯片上的晶體管數量每兩年就會翻一番)的壽命

2012-07-09 11:11:34 1078

1078

專家們一致認為,過去幾十年來一直扮演半導體創新引擎的摩爾定律(Moore“s Law ),正由于下一代超紫外光(EUV)微影技術的延遲而失去動力。

2012-10-10 10:53:44 850

850 近年來,大部分人對摩爾定律的前景看的似乎沒那么樂觀,但是芯片巨頭Intel似乎找到了出路。按他們所說,最起碼在接下來的幾年,摩爾定律的前途是一片光明的。

2017-01-03 14:51:30 792

792 摩爾定律從半導體行業中總結出來,是指在相同價格下,集成電路上可容納的晶體管數目約每隔18個月便會增加一倍,性能提升一倍。隨著半導體在各行各業的應用比重越來越大,摩爾定律也或多或少的影響著各個行業。

2017-04-25 17:13:51 1294

1294 摩爾定律是指IC上可容納的晶體管數目,約每隔18個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。摩爾定律是由英特爾(Intel)名譽董事長戈登·摩爾(Gordon Moore)經過長期觀察發現得之。

2017-10-24 16:59:10 1882

1882

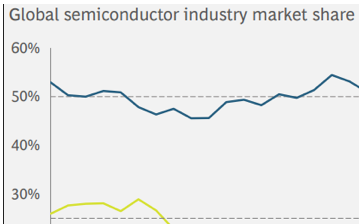

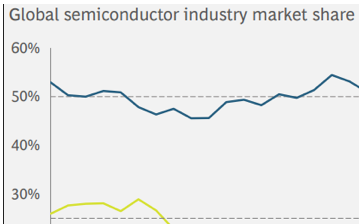

業內認為摩爾定律繼續有兩條可行之路:一條是按照摩爾定律往下發展,CPU、內存、邏輯器件等將是這條路徑的主導者與踐行者,這些產品占據了市場的50%;另一外是超越摩爾定律的More than Moore

2017-11-16 09:19:55 1241

1241

行業的“傳奇定律”——摩爾定律就此誕生,它不僅揭示了信息技術進步的速度,更在接下來的半個實際中,猶如一只無形大手般推動了整個半導體行業的變革。

2019-03-13 15:51:29 1575

1575

“摩爾定律是關于人類創造力的定律,而不是物理學定律”。持類似觀點的人也認為,摩爾定律實際上是關于人類信念的定律,當人們相信某件事情一定能做到時,就會努力去實現它。

2017-11-29 10:11:38 3800

3800 嚴格意義來說摩爾定律并不能算一個準確的定律,或者根本不算一個定律,摩爾也是通過對后期行業研究得出一種發展趨勢,而這種趨勢卻不能穩定,說白了只是一份行業學習曲線經驗總結。

2017-11-29 10:35:49 1209

1209 自摩爾定律被推出后,其存亡時間一直是業界所爭論不休的話題。以如今來說,當半導體行業無數業內人士發聲表示,摩爾定律將消亡時,科技界卻爆出一則驚人消息:1nm制程工藝“問世”。這則消息是由勞倫斯伯克利

2017-11-29 12:12:09 830

830 上網本普及的不是產品,而是全新的生活方式,這就是摩爾定律在上網本失效背后隱藏的市場規律。 如果給3G上半年做個總結,上網本無疑背負的罵名最多。 評論家們毫不吝惜,紛紛給沒有任何技術進步的上網

2017-12-04 02:02:55 271

271 摩爾定律是由英特爾(Intel)創始人之一戈登·摩爾(GordonMoore)提出來的。

2018-03-09 09:18:34 27568

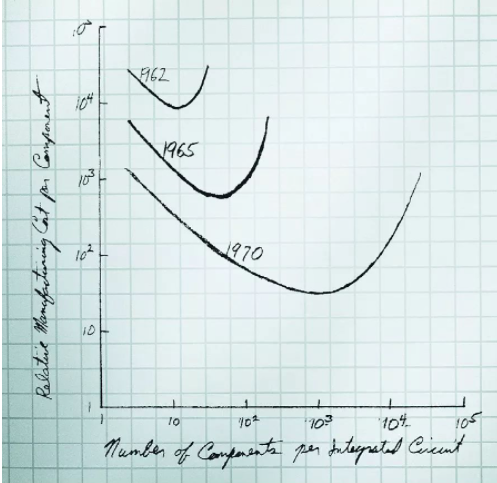

27568 摩爾定律是由英特爾(Intel)創始人之一戈登·摩爾(GordonMoore)提出來的。其內容為:當價格不變時,集成電路上可容納的元器件的數目,約每隔18-24個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。換言之,每一美元所能買到的電腦性能,將每隔18-24個月翻一倍以上。這一定律揭示了信息技術進步的速度。

2018-03-09 09:46:30 5560

5560 摩爾定律是著名芯片制造廠商美國因特爾公司(Intel)創始人之一的戈頓?摩爾對集成電路技術發展趨勢做出的推斷。它描述了特定時期,特定技術及其相關應用的性能或價格以18個月為周期的一種增長或下降規律。

2018-03-09 10:13:42 6392

6392 摩爾定律是不會終結的,具體的跟隨小編來了解下。

2018-03-09 10:39:04 11896

11896 摩爾定律引領下的集成電路生產正在逼近物理定律的極限,芯片產業迫切需要注入新的活力。創新與合作是永久的話題,通過解決散熱問題、尋找新材料與設計結構創新以及更大規模的合作,沿著摩爾定律的道路繼續向前推進。

2018-03-15 09:11:39 4922

4922 電子,電子!誰來拯救摩爾定律? [張天蓉 著] 2014年版

2018-04-26 16:31:54 0

0 專用架構與軟硬件協同設計將是未來專有化架構研究趨勢,也將是走出摩爾定律困境一個富有前景的方向

2018-06-12 18:29:36 5320

5320 DARPA今年會議聚焦于集成線路設計,為美國半導體產業在摩爾定律走向極限后做未雨綢繆。

2018-07-30 09:37:29 3439

3439 “摩爾定律將繼續改變世界,但算法的進步對推動電子技術的發展越來越重要。”

2018-10-17 09:50:19 3372

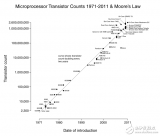

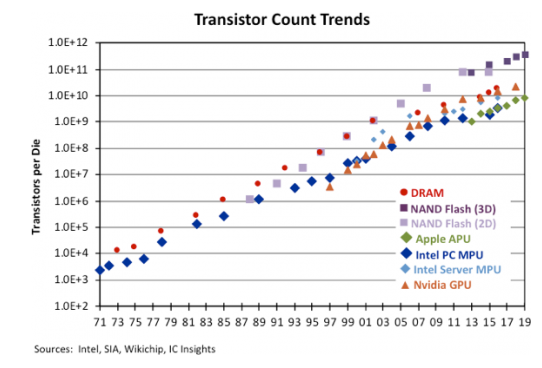

3372 在過去五十年中,按照摩爾定律的預測,芯片上面的晶體管數目在18個月或兩年時間增加一倍。

2018-11-16 16:29:44 2981

2981 在談及集電路未來的時候,首先會提及的就是摩爾定律的未來。

2018-12-12 09:31:28 2994

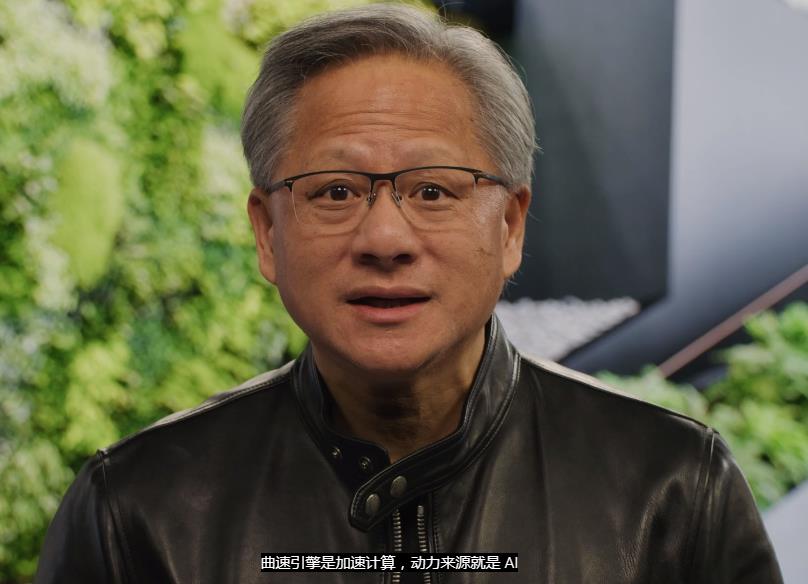

2994 英偉達(Nvidia)CEO黃仁勛昨日在CES展會上表示,摩爾定律已經失效。

2019-01-11 16:51:50 4973

4973 在1965年,英特爾的聯合創始人戈登·摩爾(Gordon Moore)觀察到微芯片上每平方英寸的晶體管數量每隔一定時間就會翻一番,這就叫“摩爾定律”。過去50年來,英特爾一直依靠摩爾定律推動芯片創新,但本文作者說,從量子計算機在過去二十年里的指數級增長中發現,摩爾定律已經變得多余了。

2019-06-17 09:28:48 3745

3745

在半導體行業,摩爾定律的大名無人不知無人不曉,這是Intel聯合創始人戈登·摩爾在1965年提出的一個規律,最初指的是半導體芯片每年晶體管密度翻倍,性能翻倍,后來修為每2年晶體管翻倍,性能提升一倍。

2019-08-01 16:21:31 2991

2991 近年來,對于在過去50年推動半導體制程前進的摩爾定律是否能繼續前行這個話題,一直備受爭議。但除了英特爾外,晶圓代工龍頭臺積電亦是摩爾定律的忠實推動者。日前,臺積電高管發表博客,再次表態將繼續推進摩爾定律,喊話“摩爾定律未死”。

2019-08-16 17:11:29 2849

2849 在存儲器技術繼續延續摩爾定律發展的同時,以新材料、新結構、新器件為特點的超越摩爾定律為存儲器產業提供了新的發展方向。

2019-09-04 16:37:29 657

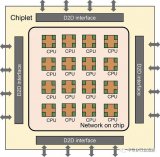

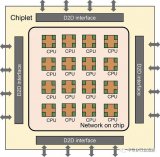

657 應對摩爾定律挑戰的一個典型方案是異構集成和3D-IC。這也是現在比較流行的所謂more than Moore ( 超越摩爾定律),在封裝層面的革新,是許多人認定延伸摩爾定律的一種可行方案。

2019-09-19 17:24:19 1129

1129

在半導體行業,任何大腕及重要公司都無法繞開一個話題——摩爾定律,作為半導體產業的金科玉律,它已經指導了芯片發展50多年。摩爾定律未來還能不能繼續下去?這個問題上業界分成了兩派,堅信摩爾定律與認為摩爾定律已死的陣營各執一詞。

2019-10-26 11:05:45 4353

4353 過往集成電路的發展是摩爾定律有效印證。摩爾定律在1965年被第一次提及,其基論點為在維持最低成本的前提下,以18-24個月為一個跨度,集成電路的集成度和性能將提升一倍。我們所熟知的10nm、7nm芯片其命名方式是根據工藝節點而定的。

2019-11-12 10:15:17 7244

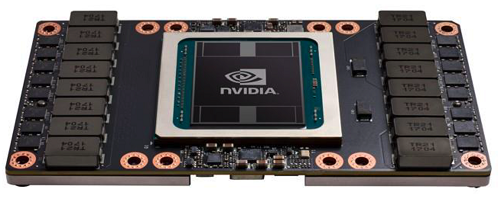

7244 與摩爾定律的指數級增長的減少幾乎同時發生了訓練人工智能的計算能力需求的指數級增長。

2019-11-12 11:39:42 474

474 Phillip Wong指出,在2017年之前,摩爾定律都是關于密度的描述,這也是戈登摩爾那篇論文本身所表達的。而在Phillip Wong看來,密度很重要,因為它是高性能邏輯的主要驅動力。

2020-01-28 14:41:00 3396

3396

前段時間英特爾總結2019年,稱2019年為了滿足需求,供應了更多芯片,在總結的過程中多次提到摩爾定律,表示摩爾定律依舊有效。而且還提到了自家工藝計劃,表示將會于2021年推出7nm工藝,5nm工藝的研發也已經開始。

2020-01-19 15:23:00 1812

1812 英特爾聯合創始人戈登摩爾早在 1965 年就描述了一個被稱為摩爾定律(Moore’s Law)的“加速變化”的例子。

2020-03-07 10:03:53 1556

1556

前言: 芯粒逐漸成為半導體業界的熱詞之一,它被認為是一種可以延緩摩爾定律失效、放緩工藝進程時間、支撐半導體產業繼續發展的有效方案。 摩爾定律的演變 即便不是IT從業人士,想必也會聽說過著名的摩爾定律

2020-11-05 10:02:05 2799

2799 1摩爾定律的終點何時到來?也許是2025年。21納米會是摩爾定律的終點嗎?也許會。除非新工藝和新材料出現突破。3后摩爾時代,中國芯片如何突圍? 在不久前召開的IC CHINA 2020(中國國際

2020-11-06 09:07:17 2481

2481 來源:《IT時報》公眾號vittimes 30秒快讀 1摩爾定律的終點何時到來?也許是2025年。21納米會是摩爾定律的終點嗎?也許會。除非新工藝和新材料出現突破。3后摩爾時代,中國芯片如何突圍

2020-11-06 10:10:30 2122

2122 來源:悅智網 作者:Samuel K. Moore 提起技術領域最著名的信條,摩爾定律當然不能不提。50多年以來,摩爾定律一直在說明和預測晶體管會縮小,就像約每兩年出現一個轉折點(稱為技術節點)一樣

2020-12-05 09:21:00 2881

2881 摩爾定律是由英特爾創始人之一戈登·摩爾提出來的。其內容為:當價格不變時,集成電路上可容納的元器件的數目,約每隔18-24個月便會增加一倍,性能也將提升一倍。換言之,每一美元所能買到的電腦性能,將每隔18-24個月翻一倍以上。這一定律揭示了信息技術進步的速度。

2020-12-08 14:28:59 10863

10863 在媒體層面傳播幾年后,“黃氏定律”這一命名終于被英偉達官方認可。 摩爾定律會失效嗎? 除了Intel一直不肯承認外,想必其他廠商的答案都是“肯定”的。 在這一事實的前提下,他們更多的考慮的問題是

2020-12-18 16:27:55 2901

2901 了三星在異構集成上的計劃,如何為摩爾定律再度添加一個“維度”。 幾十年間,半導體產業一直在不懈地推動摩爾定律,以更先進的制程做到更多的晶體管數目,這就是我們常說的“延續摩爾”方案,也是當前計算與電路領域持續創新最大的推動力。 盡管摩爾定律的延續,芯片面積仍在擴大

2021-10-12 14:31:58 1431

1431 世芯電子設計研發副總裁 James Huang 表示,世芯電子將芯粒革命視為摩爾定律極具成本效益的延伸。

2021-10-28 10:36:28 738

738

摩爾定律即將失效的言論從7nm工藝開始就一直有人在傳播,不過與之相反的是摩爾定律一直在沿用下去。去年IBM公司公布了其研制的全球首顆2nm芯片,不過IBM的技術還不能支持量產2nm芯片,也沒有能夠

2022-07-05 09:42:36 1305

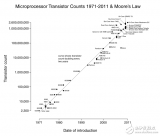

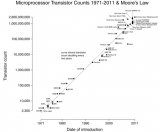

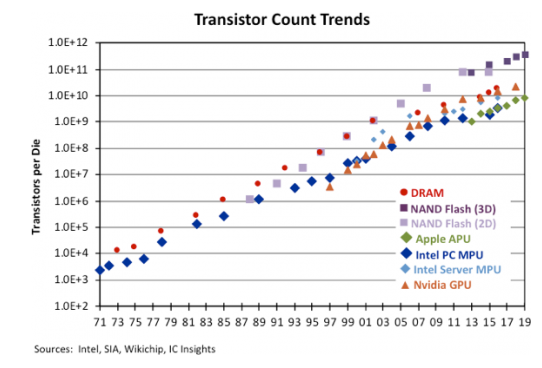

1305 即便如此,晶體管數量的增加趨勢其實仍有一定的參考價值,雖然各大廠商也不能完全遵循這一趨勢,但基本也不會偏離太遠。國外分析師David Schor為此做了一個摩爾定律追蹤圖,直白地顯示各大廠商的芯片產品與摩爾定律存在多少偏差。

2022-07-14 10:19:38 970

970 從數據中心到網絡邊緣傳感器,摩爾定律、馮諾依曼和哈佛在人工智能和圖像處理的信號處理新方法方面排名第二

2022-08-12 16:04:36 347

347

摩爾定律究竟所言何物?它何以如此成功?它是否論證了不可阻擋的科技發展趨勢?或者,它是否只是反映了工程學歷史上的一段獨特時期?正是在這段時間里,憑借硅晶的特殊屬性和一連串穩步的工程創新,我們才獲得了這幾十年的巨大進步。

2022-12-02 15:31:17 503

503

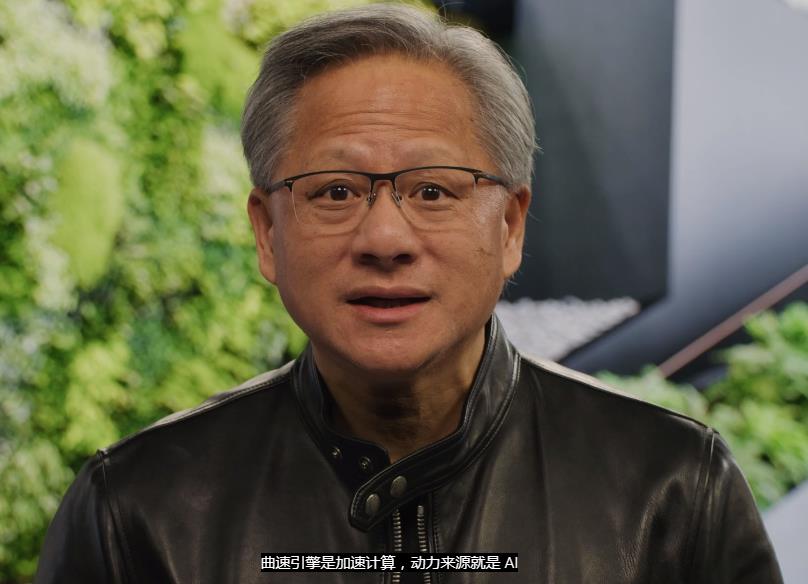

NVIDIA GTC 2023:摩爾定律的動力來源是AI 在 NVIDIA GTC 2023上NVIDIA 創始人兼首席執行官黃仁勛的主題演講中開篇就表示;現在的摩爾定律在成本和功耗不變的情況,性能

2023-03-22 16:48:49 1375

1375

摩爾定律:集成電路上可以容納的晶體管數目在大約每經過18個月到24個月便會增加一倍。 這就預示著,最多每兩年,集成電路的性能會翻一倍,同時價格也會降低一半。

2023-03-30 14:50:12 287

287 熟悉半導體行業的人想必對摩爾定律很熟悉,摩爾定律自問世以來就是半導體行業的最高目標,正是基于該目標,電子設備變得更加快速、高效且便宜,然而隨著集成電路的尺寸越來越小,摩爾定律逐漸難以實現,因此很多人

2023-05-18 11:04:42 371

371 縱觀芯片發展的歷史,總是離不開一個人們耳熟能詳的概念 ——“摩爾定律”。

2023-06-15 10:23:43 794

794

來源:半導體芯科技編譯 CEA-Leti和英特爾宣布了一項聯合研究項目,旨在開發二維過渡金屬硫化合物(2D TMD)在300mm晶圓上的層轉移技術,目標是將摩爾定律擴展到2030年以后。 2D

2023-07-18 17:25:15 265

265 雖然摩爾定律的消亡是一個日益嚴重的問題,但每年都會有關鍵參與者的創新。

2023-08-14 11:03:11 1240

1240

摩爾定律是指集成電路上可容納的晶體管數目,約每隔18-24個月便會增加一倍,而成本卻減半。這個定律描述了信息產業的發展速度和方向,但是隨著芯片的制造工藝接近物理極限,摩爾定律也面臨著瓶頸。為了超越

2023-11-03 08:28:25 440

440

因此,可以看出,為了延續摩爾定律,專家絞盡腦汁想盡各種辦法,包括改變半導體材料、改變整體結構、引入新的工藝。但不可否認的是,摩爾定律在近幾年逐漸放緩。10nm、7nm、5nm……芯片制程節點越來越先進,芯片物理瓶頸也越來越難克服。

2023-11-03 16:09:12 264

264

摩爾定律的終結——真正的摩爾定律,即晶體管隨著工藝的每次縮小而變得更便宜、更快——正在讓芯片制造商瘋狂。

2024-01-09 10:16:41 299

299

眾所周知,隨著IC工藝的特征尺寸向5nm、3nm邁進,摩爾定律已經要走到盡頭了,那么,有什么定律能接替摩爾定律呢?

2024-02-21 09:46:46 168

168

電子發燒友App

電子發燒友App

評論