研 究 背 景

鋰(Li)金屬密度為0.53 g cm-3,電化學電勢很低(相對于標準氫電極為-3.04 V),作為二次電池負極的理論比容量為3860 mAh g-1,是高能量密度電池最有潛力的負極材料之一。但在通常二次電池中,由于液體電解質泄漏、易揮發、易燃性和易爆炸等問題極大制約著鋰金屬負極的實際應用。固態電解質是解決非水電解質安全性問題和提高電池系統能量密度的理想選擇。 聚環氧乙烷(PEO)基聚合物電解質因其成本低、合成工藝簡單、與鋰金屬負極具有良好的化學相容性和機械柔性而備受關注。然而,PEO基聚合物電解質室溫條件下鋰離子傳輸緩慢,產生巨大的傳質極化,導致電池性能嚴重衰減。因此增強室溫條件下鋰離子的傳輸能力是實現PEO基聚合物電解質應用的關鍵。

文 章 簡 介

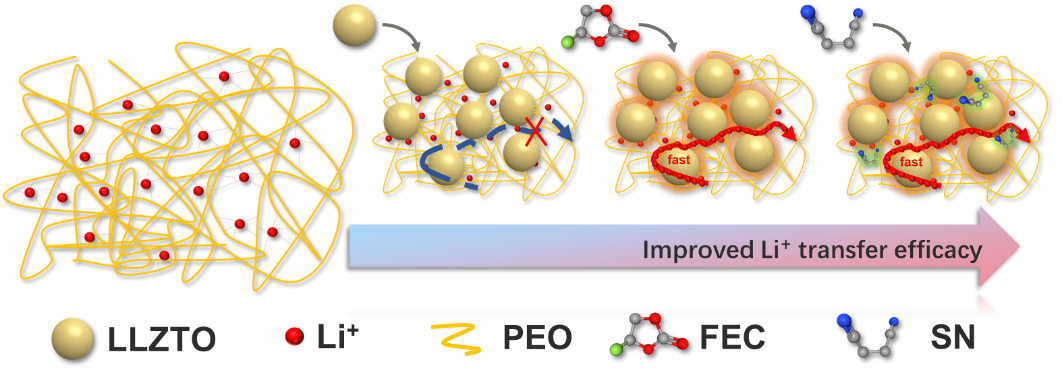

圖1 復合PLFS聚合物電解質制備示意圖 基于此,來自廈門大學孫世剛院士團隊,在國際知名期刊Journal of Materials Chemistry A上發表題為“Enhancing Li ion transfer efficacy in PEO-based solid polymer electrolytes to promote cycling stability of Li-metal batteries”的文章。 該工作通過將LLZTO/FEC/SN與PEO復合,制備了PEO-LLZTO-FEC-SN (PLFS)聚合物復合電解質,室溫條件下展現出快速的鋰離子傳輸能力,顯著改善了電池的循環壽命和倍率性能,組裝的Li/PLFS/LFP電池在1C倍率及25℃條件下實現了超過700周充放電穩定循環。文章還運用紅外光譜、拉曼光譜以及擬合Arrhenius等方法對鋰離子的傳輸機理進行了深入研究。復合PLFS聚合物電解質制備示意圖如圖1所示。

本 文 要 點

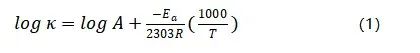

一、LLZTO/FEC/SN 加入后對鋰離子傳輸的影響鋰離子傳輸活化能可以通過以下公式求算:

其中A是與電荷載流子數成正比的常數,Ea是Li+傳輸活化能,R是理想氣體常數。從圖1a和1b兩圖可以看出,隨著LLZTO/FEC與SN的加入,鋰離子傳輸活化能由1.03 eV降低至0.55 eV,有利于促進鋰離子快速傳輸。從c和d兩圖可以看出,復合后電解質的離子電導率和Li+電流分量明顯提升,復合后的電解質Li+傳輸效率(離子電導率和Li+電流分量的乘積)提升了超過40倍。

圖2a)各SPE的Arrhenius方程擬合曲線,b)各SPE的Li+傳輸活化能。c)各SPE的離子電導率和Li+電流分數。c)各SPE在25°C下的Li+轉移效率(PEO-SPEs的數據歸一化為1.0) 二、LLZTO/FEC與SN加入后對鋰離子傳輸方式的影響

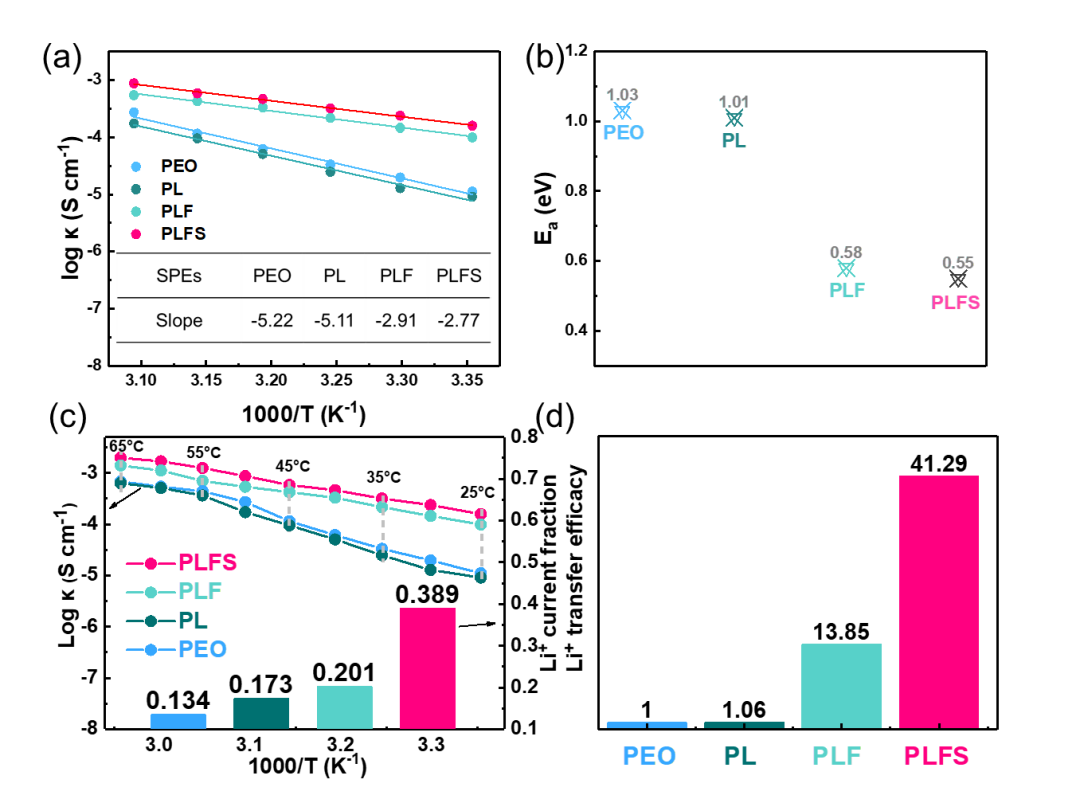

圖3 a)FEC,LLZTO-pure,LLZTO-air和熱處理后LLZTO-air-FEC的ATR-FTIR光譜。b,c)LLZTO/FEC共混加熱處理前后鋰離子傳輸示意圖。d)PEO/PEO-SN/PLFS聚合物電解質Raman光譜。e)PEO與SN電子給體數對比。 LLZTO接觸空氣時,容易發生Li/H交換,在表面生成一層Li2CO3鈍化層。該鈍化層阻礙鋰離子的局部傳輸,抑制鋰離子的跨相傳輸。該鈍化層可以借助FEC共混加熱處理消除,FEC與Li2CO3反應過程紅外光譜測試結果如圖3a所示。原始LLZTO表面有微弱的Li2CO3信號(1410和860 cm-1),而當放置在空氣當中一段時間后,Li2CO3的紅外峰明顯增強,表明此時LLZTO表面有大量的Li2CO3生成。而在與FEC混合加熱之后,Li2CO3的紅外峰強明顯減弱,對應于Li2CO3的分解消除,促進鋰離子的局部傳輸,如圖3b和3c所示。 借助拉曼光譜探究了SN加入后Li+的配位結構的變化。可以看出,原始PEO位于2253 cm-1處具有微弱的信號,對應于制備過程中乙腈溶劑的殘留。加入SN后,2253 cm-1處的拉曼信號顯著增強,同時在2280處出現了新的拉曼信號,對應于-CN與Li+的相互作用,表明SN的加入可以參與到Li+的配位結構中。同時由于SN的Gutmann電子給體數較低,與鋰離子的相互作用弱,促使形成了弱相互作用的Li+配位結構。這有利于促進與Li+與PEO鏈段的解絡合,降低Li+傳輸能壘,從而改善Li+的傳輸。 三、室溫條件下Li/PLFS/LFP電池倍率/循環性能測試

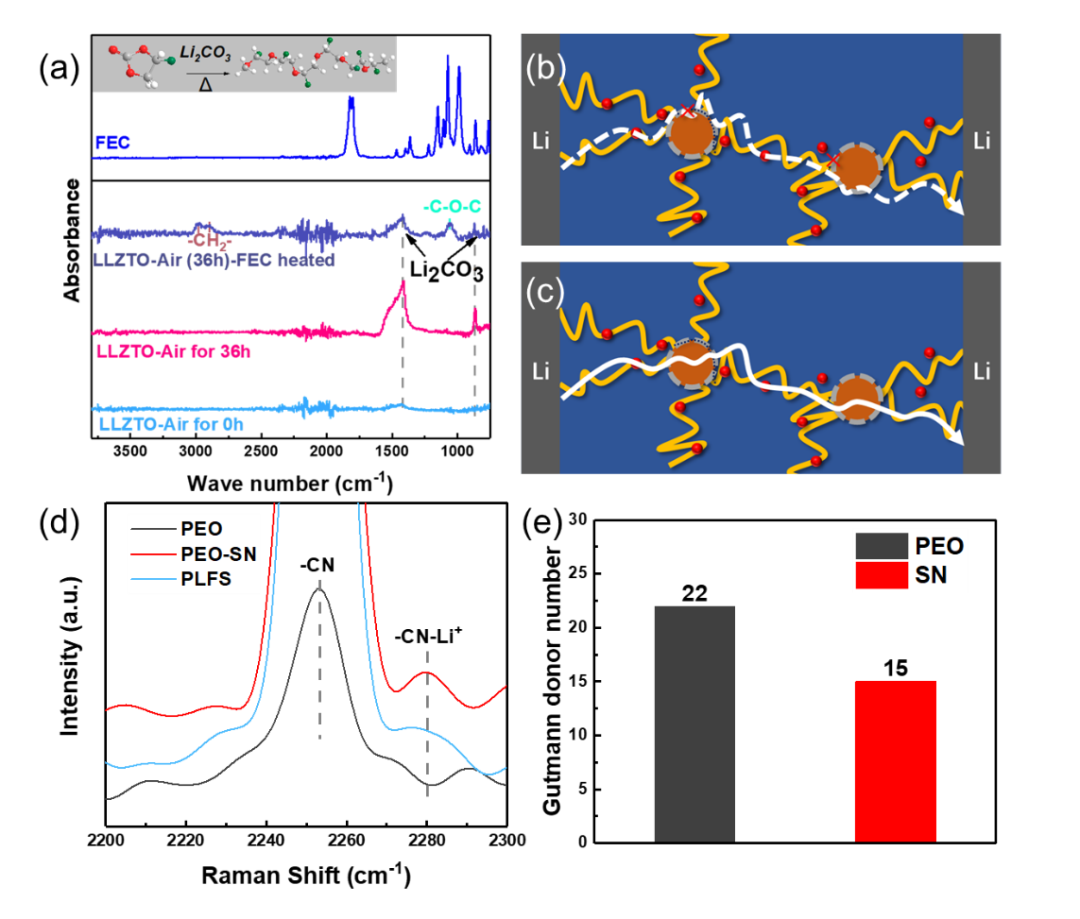

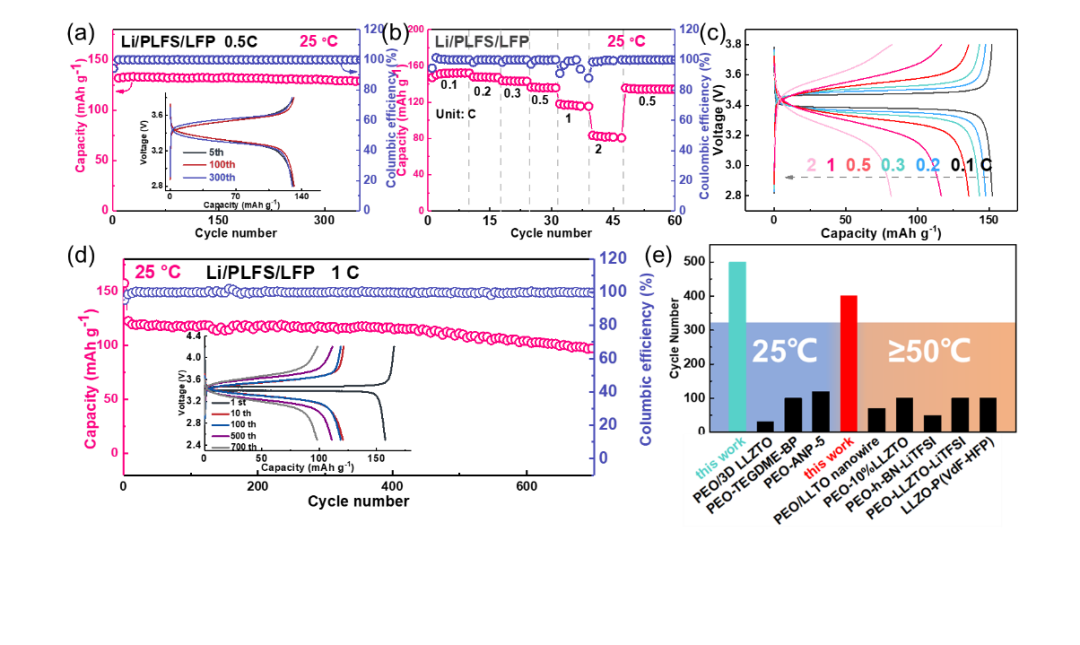

圖4 a)Li/PLFS/LFP電池在0.5°C下的長循環測試,插圖顯示了相應的電壓-容量曲線。b)Li/PLFS/LFP電池在各種電流密度下的倍率能力,以及相應的充電/放電曲線。d)Li/PLFS/LFP電池在1°C下的循環穩定性以及相應的電壓-容量曲線。e)在25°C和50°C下與文獻數據電化學性能比較。 在25℃條件下組裝了Li/PLFS/LFP電池,并進行了長循環和倍率性能測試。圖4c 為Li/PLFS/LFP電池的倍率性能測試,在0.1,0.2,0.3,0.5,1 和2 C條件下分別展現出149.6, 145.2, 141.0, 133.1, 106.6, and 71.1 mAh g-1的比容量。而后我們進行長循環測試。圖4a為0.5 C長循環測試, 初始放電容量131.6 mAh g-1,400次充放電循環后,仍給出127.8 mAh g-1的高容量,顯示優異的循環穩定性。 進而提高測試倍率至1C,并拓展截止電壓至2.5 ~ 4.25 V,從圖4d可以看出,組裝的Li/PLFS/LFP可以穩定循環超過700周,并保持了接近80%的初始容量。與其他PEO基電解質相比,無論是在室溫(25°C)還是高溫(50°C),本研究設計制備的PLFS的循環能力均處于最高水平(圖4e)。

文 章 鏈 接

Enhancing Li ion transfer efficacy in PEO-based solid polymer electrolytes to promote cycling stability of Li-metal batterieshttps://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2022/TA/D2TA03283J

通 訊 作 者 簡 介

孫世剛教授簡介:中國科學院院士,廈門大學教授,中國化學會副理事長。 1982年畢業于廈門大學化學系,1986年在法國巴黎居里大學獲國家博士學位。長期從事電化學、表界面科學和電化學能源研究。曾獲國際電化學會Brian Conway獎章、中國電化學貢獻獎、教育部自然科學一等獎、國家自然科學二等獎等。以通訊作者在Science, J Am Chem Soc, Angew Chem Int Ed等期刊發表論文700余篇。

第 一 作 者 簡 介

宋存,廈門大學2019級化學工程專業碩士研究生。 導師為孫世剛教授

課 題 組 介 紹

廈門大學化學化工學院孫世剛教授團隊主要從事電催化、譜學電化學和和能源電化學等研究,側重原子排列層次的表面結構與性能,以及分子水平反應機理和反應動力學。研究體系包括:1、鉑、鈀、銠等金屬單晶電極的電催化性能; 2、運用電化學原位紅外反射光譜等從分子水平研究電催化反應機理;3、高指數晶面/高表面能金屬納米催化劑的電化學控制合成及性能研究;4、鋰/鈉離子電池電極材料的結構和性能調控;5、燃料電池非貴金屬催化劑,及生物電化學過程和機理研究。 迄今已在包括Science, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Chem. Soc. Rev., Acc. Chem. Res.等學術刊物上發表SCI論文700余篇,被他引3萬多次。“電催化的表面結構效應、設計合成和反應機理研究”成果獲2013年度國家自然科學獎二等獎。

審核編輯 :李倩

-

鋰離子

+關注

關注

5文章

555瀏覽量

38338 -

電解質

+關注

關注

6文章

821瀏覽量

20671 -

鋰金屬電池

+關注

關注

0文章

140瀏覽量

4567

原文標題:孫世剛院士團隊,JMCA:增強PEO基固態聚合物電解質鋰離子傳輸效率提升鋰金屬電池循環穩定性

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯盟會長】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發布評論請先 登錄

鉭元素賦能LLZO固態電解質,破解氧化物固態電池產業化密碼

鉭元素賦能LLZO固態電解質,破解氧化物固態電池產業化密碼

超聲波焊接有利于解決固態電池的枝晶問題

清華大學:自由空間對硫化物固態電解質表面及內部裂紋處鋰沉積行為的影響

研究論文::乙烯碳酸酯助力聚合物電解質升級,提升高電壓鋰金屬電池性能

陳軍院士團隊最新Angew,聚合物電解質新突破

增強PEO基固態聚合物電解質鋰離子傳輸效率提升鋰金屬電池循環穩定性

增強PEO基固態聚合物電解質鋰離子傳輸效率提升鋰金屬電池循環穩定性

評論