如何實現(xiàn)批量化、大尺寸、低成本制備二維半導體晶圓是亟待解決的科學問題。

近日,《科學通報》以《模塊化局域元素供應技術批量制備12英寸過渡金屬硫族化合物》為題,在線發(fā)表了松山湖材料實驗室/北京大學教授劉開輝、中國科學院院士王恩哥團隊,松山湖材料實驗室/中國科學院物理研究所研究員張廣宇團隊及合作者最新研究成果。

該研究提出模塊化局域元素供應生長技術,成功實現(xiàn)了半導體性二維過渡金屬硫族化合物晶圓批量化高效制備,晶圓尺寸可從2英寸擴展至與現(xiàn)代半導體工藝兼容的12英寸,有望推動二維半導體材料由實驗研究向產(chǎn)業(yè)應用過渡,為新一代高性能半導體技術發(fā)展奠定了材料基礎。

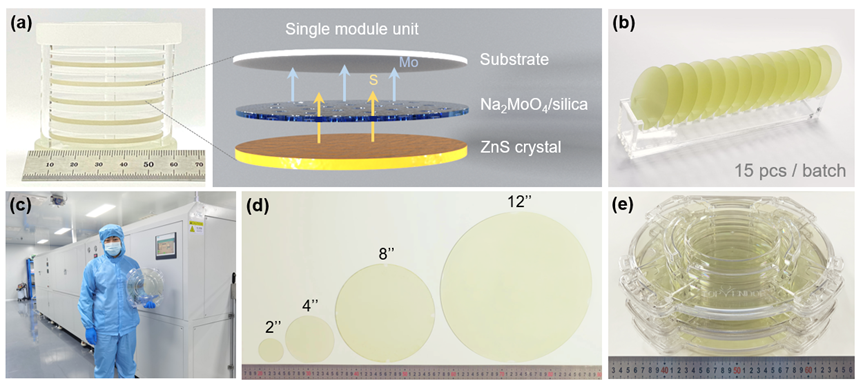

a. 過渡金屬硫族化合物晶圓批量化制備裝置及示意圖;b. 單批次制備15片2英寸MoS2晶圓;c. 350-mm管徑自動控制化學氣相沉積管式爐;d. 2-12英寸MoS2晶圓照片;e. 單批次制備3片12英寸MoS2晶圓。

近年來,二維過渡金屬硫族化合物是最具應用前景的二維半導體材料體系之一,具備層數(shù)依賴的可調(diào)帶隙、自旋-谷鎖定特性、超快響應速度、高載流子遷移率、高比表面積等優(yōu)異的物理性質(zhì),有望推動新一代高性能電子、光電子器件變革性技術應用。與傳統(tǒng)半導體發(fā)展路線類似,晶圓材料是推動二維半導體技術邁向產(chǎn)業(yè)化的根基。如何實現(xiàn)批量化、大尺寸、低成本制備二維半導體晶圓是亟待解決的科學問題。

自2016年以來,北京大學物理學院劉開輝教授、俞大鵬院士、王恩哥院士等針對二維材料生長問題開展了系統(tǒng)研究,逐步發(fā)展出一套大尺寸二維材料的原子制造通用技術。實現(xiàn)了以米級石墨烯(Science Bulletin 2017, 62, 1074)、分米級六方氮化硼(Nature 2019, 570, 91)、晶圓級過渡金屬硫族化合物(Nature Nanotechnology 2022, 17, 33;Nature Communications 2022, 13, 1007)為代表的大尺寸二維單晶材料調(diào)控生長及30余種A4尺寸高指數(shù)單晶銅箔庫的制備(Nature 2020, 581, 406)。然而,相比于單個晶圓的過渡金屬硫族化合物薄膜,大尺寸、批量化晶圓薄膜的制備仍極具挑戰(zhàn)性。目前,基于化學氣相沉積技術制備的二維半導體晶圓尺寸主要集中在2-4英寸,生產(chǎn)效率通常限制于每批次一片,難以滿足逐漸增長的二維半導體在基礎研究、產(chǎn)業(yè)化制造等方面的材料需求。

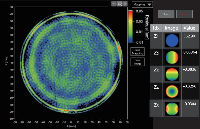

針對上述難題,劉開輝團隊與合作者提出了一種全新的模塊化局域元素供應生長策略,實現(xiàn)了2-12英寸過渡金屬硫族化合物晶圓的批量化制備。實驗設計將過渡金屬硫族化合物制備所需的多種前驅體與生長襯底,以“面對面”模式組裝構成單個生長模塊。過渡金屬元素與硫族元素按精確比例局域供應至生長襯底,實現(xiàn)單層過渡金屬硫族化合物晶圓的高質(zhì)量制備;多個生長模塊可通過縱向堆疊組成陣列結構,實現(xiàn)多種尺寸晶圓薄膜的低成本批量化制備(2英寸晶圓15片/批次;12英寸晶圓3片/批次)。此外,這一模塊化策略適用于過渡金屬硫族化合物薄膜的后處理工藝,可精準制備“雙面神”(Janus)型MoSSe結構,MoS2(1-x)Se2x合金以及MoS2-MoSe2平面異質(zhì)結等,為后續(xù)二維材料陣列化與功能化設計帶來更多自由度。該研究成果為二維半導體晶圓的大尺寸、規(guī)模化制備提供了一種全新的技術方案,有望推動二維材料在高性能電子學與光電子學方向等諸多優(yōu)異性能走向產(chǎn)業(yè)應用。

該研究成果為二維半導體晶圓的大尺寸、規(guī)模化制備提供了一種全新的技術方案,有望推動二維半導體走向產(chǎn)業(yè)應用。

值得一提的是,松山湖材料實驗室在前沿科學研究和創(chuàng)新樣板工廠兩大核心板塊都布局了二維半導體方向的研究。近3年來,該實驗室針對二維半導體晶圓制備和規(guī)模化器件構筑取得系列進展,在國際上引起廣泛關注。

2D半導體材料的未來路線圖

2D 半導體研究始于 2011 年左右。從首次提出至今,石墨烯和2D材料(2DM)在科學和工程領域的研究已經(jīng)持續(xù)了15年。

從國外進度來看,美國MIT于2019年開發(fā)用碳納米管制造的超大計算機芯片,一顆由1.4萬余個碳納米管晶體管(CNFET)組成的16位微處理器,證明可以完全由CNFET打造超越硅的微處理器。

2021年,歐盟“石墨烯旗艦計劃”,提出了一種將石墨烯和2D材料集成到半導體生產(chǎn)線的新方法,耗資2000萬歐元的“二維實驗試驗線(2D-EPL)”,旨在成為首家將石墨烯和層狀材料集成到半導體平臺的石墨烯晶圓廠,將基于2D材料的創(chuàng)新技術從實驗室引向規(guī)模化生產(chǎn)和商業(yè)化落地。

2022年,韓國科學技術研究院宣布,由光電材料與器件中心的 Do Kyung Hwang 博士和物理系的 Kimoon Lee 教授領導的聯(lián)合研究小組在國立群山大學通過開發(fā)新型超薄電極材料(Cl-SnSe2),成功實現(xiàn)了基于二維半導體的電子和邏輯器件,其電氣性能可以自由控制。

國內(nèi)方面,對于2D材料的研究也熱火朝天。

中國松山湖材料實驗室圍繞2D材料研究的關鍵問題,實驗室布局了四大方向,涵蓋了從基礎科研到應用探索的關鍵節(jié)點,具體是:2D材料的基礎物理、高通量計算與理性設計,2D材料規(guī)模化制備與極限表征,二維體系中的奇異量子現(xiàn)象研究,基于2D材料的兼容工藝研發(fā)與原型器件探索。

中國科學院金屬研究所于2019年10月制備出“硅-石墨烯-鍺晶體管”,大幅縮短延遲時間,并將截止頻率由兆赫茲提升至吉赫茲。中國科學院物理研究所張廣宇團隊在基于2D材料的透明、柔性器件大規(guī)模制備工藝方面取得突破性進展,實現(xiàn)了柔性襯底上集成度大于?1000?且良品率達到?97%。

此外,北京大學、南京大學、復旦大學等高校都在2D材料的研究上有所突破。

審核編輯:劉清

-

半導體

+關注

關注

335文章

28761瀏覽量

234985 -

晶圓

+關注

關注

53文章

5135瀏覽量

129425 -

計算機芯片

+關注

關注

0文章

43瀏覽量

3672

原文標題:我國突破12英寸二維半導體晶圓批量制備技術

文章出處:【微信號:ICViews,微信公眾號:半導體產(chǎn)業(yè)縱橫】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

發(fā)布評論請先 登錄

簡單認識晶圓減薄技術

中微公司推出12英寸晶圓邊緣刻蝕設備Primo Halona

我國首發(fā)8英寸氧化鎵單晶,半導體產(chǎn)業(yè)迎新突破!

晶盛機電:6-8 英寸碳化硅襯底實現(xiàn)批量出貨

天域半導體8英寸SiC晶圓制備與外延應用

我國突破12英寸二維半導體晶圓批量制備技術

我國突破12英寸二維半導體晶圓批量制備技術

評論