DeepSeek在這個(gè)春節(jié)假期卷翻了硅谷,我們注意到,對(duì)于模型和應(yīng)用的討論很多,但鮮有人追問:DeepSeek的現(xiàn)象級(jí)爆火,為AI商業(yè)化撕開了怎樣的突破口?

要知道,自從ChatGPT在2023年初掀起大模型浪潮,此后全球各色模型輪番登場(chǎng)、百舸爭(zhēng)流,但AI大模型的商業(yè)化落地,始終與技術(shù)突破存在一定的時(shí)差。有的大模型在發(fā)布會(huì)之后就乏人問津,也有模廠黯然退出了預(yù)訓(xùn)練。

DeepSeek不僅讓全球看到了國產(chǎn)AI的技術(shù)能力,而且發(fā)現(xiàn),技術(shù)破圈之后的商業(yè)化生命力也格外澎湃,服務(wù)器的繁忙、云廠商/行業(yè)伙伴的積極接入,都讓人們對(duì)深度求索這家科創(chuàng)企業(yè)的商業(yè)未來格外期待。

而回顧DeepSeek的破圈之路,我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)獨(dú)特地方,那就是關(guān)于DeepSeek的技術(shù)討論,在質(zhì)量、廣度、深度上有碾壓式的突破,由此帶來了大眾廣泛使用的技術(shù)民主化進(jìn)程,為DeepSeek的破圈鋪平了道路,也為AI商業(yè)化開辟了出路。

我們今天就來聊聊,DeepSeek破圈背后的助推力,以及給AI商業(yè)化帶來哪些啟發(fā)。

無論是ChatGPT的大語言模型,還是DeepSeek-R1為代表的推理模型,都有著較高的認(rèn)知門檻。普通人想要了解和觸碰這些大廠實(shí)驗(yàn)室里的高嶺之花,必須走過“拳打硅谷、腳踢華爾街”的標(biāo)題黨,穿過AIGC胡編亂造的信息迷霧,找到那些真實(shí)、理性、客觀的信源,作為進(jìn)入技術(shù)世界的錨點(diǎn)。

簡(jiǎn)單梳理一下DeepSeek的出圈過程,會(huì)發(fā)現(xiàn)有大量專業(yè)博主,成為技術(shù)傳播的錨點(diǎn)。

首先,長期關(guān)注AI的技術(shù)博主,提前技術(shù)跟蹤、研判與預(yù)熱,不斷消除著大眾對(duì)技術(shù)的認(rèn)知誤差。

早在2024年中,不少技術(shù)從業(yè)者已經(jīng)開始在社交平臺(tái),交流討論DeepSeek V2模型的潛力,這家低調(diào)的AI初創(chuàng)公司初現(xiàn)崢嶸。

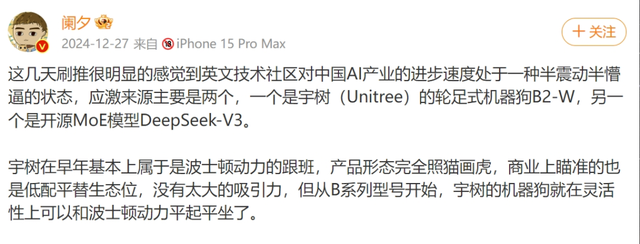

2024年12月,DeepSeek新模型V3版本流出,科技博主@闌夕 就曾發(fā)起話題,聊起了中國AI卷到硅谷,也提到了春晚刷屏的宇樹機(jī)器人。早在大眾驚嘆DeepSeek之前,這些身處行業(yè)中心的從業(yè)者早已感知到了產(chǎn)業(yè)風(fēng)向的變化。

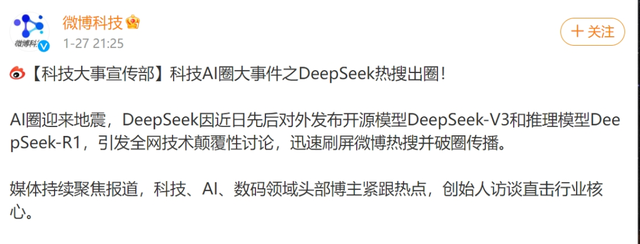

最關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn),是2025年1月,DeepSeek-V3和R1開源。這是AI業(yè)內(nèi)的大事件,但開源跟大眾乃至社會(huì)有什么關(guān)系呢?一大批技術(shù)博主,在開放討論平臺(tái),揮舞起了理性分析的思想手術(shù)刀。

包括@梁斌penny、@海辛Hyacinth、@伯克利_尤洋、@高飛 等,都對(duì)技術(shù)論文、模型架構(gòu)、創(chuàng)新性等展開深度討論,將晦澀難懂的技術(shù)/論文進(jìn)行了細(xì)致拆解,大眾和媒體開始關(guān)注到此次國產(chǎn)AI創(chuàng)新的獨(dú)特之處,密集討論DeepSeek。此后,DeepSeek熱搜推陳出新,熱度持續(xù)上升。

這些專業(yè)博主,是了解AI的高質(zhì)量信源,也是絕大多數(shù)普通人觸碰AI的第一個(gè)錨點(diǎn)。他們的高質(zhì)量討論與思考,成為DeepSeek破圈的頭號(hào)助力和原點(diǎn)。

DeepSeek之前,也有不少國產(chǎn)模型可以媲美海外產(chǎn)品,但受限于科技企業(yè)“重研發(fā)、輕營銷”的思維慣性,營銷手段主要是在模型發(fā)布時(shí)發(fā)一下PR通稿、在技術(shù)社區(qū)上傳一下技術(shù)文檔、榜單跑分等,討論度不高、熱度難持續(xù)。

反觀DeepSeek的出圈,除了模型本身的性能先進(jìn)之外,與大規(guī)模的跨領(lǐng)域碰撞,是分不開的。

如果說技術(shù)博主揮舞的是思想手術(shù)刀,那么更廣泛的普通博主/大V/KOL等則手握著“DeepSeek+領(lǐng)域”的破壁機(jī),拓展了AI應(yīng)用落地的邊界。

有人打開了DeepSeek的討論廣度。技術(shù)論文解讀是最基礎(chǔ)的,在此之外,很快涌現(xiàn)出了多種角度的解讀。

比如很多網(wǎng)友看到了DeepSeek-R1的神奇,但自己從沒用過推理模型,擔(dān)心不好上手,AI博主@數(shù)字生命卡茲克 在除夕當(dāng)天發(fā)布了《DeepSeek的提示詞技巧,就是沒有技巧》,打消了普通人的使用顧慮,在春節(jié)長假期間給DeepSeek上了一波熱度。

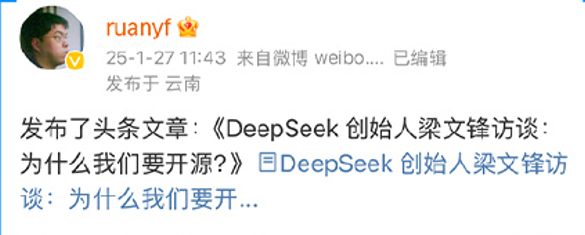

當(dāng)大眾好奇為什么DeepSeek這一次能震撼硅谷時(shí),資深技術(shù)專家阮一峰@ruanyf 分享的DeepSeek創(chuàng)始人梁文峰談開源,是網(wǎng)上關(guān)于“開源力量顛覆AI產(chǎn)業(yè)格局”較早的討論之一。

@海辛Hyacinth 則從團(tuán)隊(duì)管理的角度,認(rèn)為DeepSeek 的年輕化團(tuán)隊(duì)意味著AI時(shí)代論資排輩會(huì)越來越少……

這些多元化角度的討論充分打開,延續(xù)了DeepSeek的熱度。

上述討論,進(jìn)一步激發(fā)了多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域博主開始關(guān)注DeepSeek,討論DeepSeek,延伸出了DeepSeek與場(chǎng)景的多種結(jié)合方式。

比如編劇@汪海林,探討基于推理模型的AIGC,給劇本創(chuàng)作帶來的顛覆;博主@零重力瓦力,用“AI解題像學(xué)霸寫作業(yè)”類比大模型思維鏈,讓推理模型不再是懸浮的概念,成了人人可上手的工具。

一個(gè)個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的跨界碰撞,讓DeepSeek的創(chuàng)意應(yīng)用噴薄而出,成為DeepSeek出圈的新一輪推動(dòng)力,帶動(dòng)了更多領(lǐng)域用戶的參與討論,打開了AI商業(yè)化的邊界。

爆火之后,流量倏忽而來、倏忽而去的事并不少見。AI商業(yè)化的終極考驗(yàn),在于將現(xiàn)象級(jí)事件轉(zhuǎn)化為可持續(xù)的商業(yè)動(dòng)能。這可能嗎?

近年來,智能終端、新能源汽車、國產(chǎn)3A游戲等,都是創(chuàng)造了巨大商業(yè)價(jià)值的國產(chǎn)科技突破。從中,我們可以發(fā)現(xiàn)科技產(chǎn)品的生命力從何而來:

一是靠人,依托個(gè)人IP化、網(wǎng)紅化持續(xù)引流。以小米汽車為例,雷軍親自掛帥,在個(gè)人微博等社交媒體,事無巨細(xì)分享,與網(wǎng)友高頻互動(dòng),帶動(dòng)了巨量關(guān)注。也吸引了車企、科技企業(yè)創(chuàng)始人紛紛從幕后走到臺(tái)前,將技術(shù)產(chǎn)品變成大眾談資。

二是靠產(chǎn)品,以競(jìng)爭(zhēng)激烈的手機(jī)市場(chǎng)為例,近年來手機(jī)廠商營銷上更接地氣,主打一個(gè)聽勸,“用戶要什么就給什么”,讓手機(jī)創(chuàng)新不再是產(chǎn)品經(jīng)理的閉門造車,而是定制話題,與用戶展開共創(chuàng),vivo、OPPO都借助社交平臺(tái)來優(yōu)化產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了增長。

三是靠口碑,DeepSeek的爆火也讓人注意到了《黑神話:悟空》背后的游戲科學(xué)、宇樹機(jī)器人等科創(chuàng)企業(yè),它們的產(chǎn)品都是從發(fā)燒友推崇的小眾產(chǎn)品,通過社交媒體的口碑傳播,迅速蔓延到大眾視野,在全球?yàn)橹袊萍稼A得了聲譽(yù)。

不難發(fā)現(xiàn),在長周期、重投入的科技領(lǐng)域,爆紅是偶然,長紅靠深耕。汽車企業(yè)、手機(jī)廠商都將內(nèi)容社交平臺(tái),作為品牌重地,通過與潛在用戶保持長期、高頻率的互動(dòng),將社交流量池轉(zhuǎn)化為商業(yè)沃土。

AI行業(yè),當(dāng)然也不能例外。

DeepSeek的爆火出圈,正在于打破了海外AI的使用封鎖,讓全民都能用上先進(jìn)推理模型,將AI變成全民都在聊、都在用的工具,熱搜話題多達(dá)200多個(gè)。

春節(jié)期間,我們看到了大量普通人與DeepSeek的互動(dòng),美妝博主用DeepSeek定制護(hù)膚方案;父母在親子交流中用DeepSeek生成“高情商回復(fù)”;沖浪樂子人用DeepSeek“銳評(píng)”各類新聞事件……各種意想不到的玩法,都成為AI技術(shù)與現(xiàn)實(shí)的碰撞時(shí)刻。在200+熱搜話題中,DeepSeek裂變成了一場(chǎng)全民參與的AI應(yīng)用實(shí)驗(yàn)。

在這場(chǎng)全民討論和使用的熱潮中,DeepSeek通過口碑傳播,不斷拉新,用戶規(guī)模激增。在此基礎(chǔ)上,可以獲取大量真實(shí)互動(dòng)的數(shù)據(jù),可以優(yōu)化模型產(chǎn)品的使用效果,進(jìn)一步拉開與其他模型的差距。

與競(jìng)價(jià)砸錢買量的傳統(tǒng)營銷方式不同,DeepSeek的出圈路徑,是熱搜話題設(shè)置討論議題——技術(shù)/行業(yè)頭部博主打開討論角度——大量用戶參與眾測(cè)的組合式傳播。一步步引導(dǎo)真實(shí)用戶加入討論、互動(dòng)和反饋。

飽和式的全民參與,讓DeepSeek的增長飛輪開始轉(zhuǎn)動(dòng),成為DeepSeek出圈的最大一股推動(dòng)力。

這也提醒我們,讓AI走向大眾的技術(shù)民主化,是商業(yè)化成功的前提。

從技術(shù)特性來看,AI不同于傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和科技產(chǎn)品,后者推出時(shí)就是完整形態(tài),而很多AI模型和產(chǎn)品需要先推出再找PMF,在跟用戶的迭代互動(dòng)中不斷成長、成熟起來。所以,AI產(chǎn)品必須重視全民參與,至少要有目標(biāo)用戶群的重度參與。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來看,AI產(chǎn)品處于排位劇烈動(dòng)蕩的拉新周期,基礎(chǔ)模型又需要規(guī)模效應(yīng),所以競(jìng)爭(zhēng)白熱化,沒有聲量相當(dāng)于“等死”,AI企業(yè)必須不斷制造大眾對(duì)技術(shù)的關(guān)注與討論。OpenAI去年底為期12天的技術(shù)發(fā)布,就通過話題設(shè)置,吸引了全球關(guān)注。

此前,AI領(lǐng)域的技術(shù)交流,大多集中在開發(fā)者扎堆的極客技術(shù)社區(qū),或者AI大廠的開發(fā)者社區(qū),與企業(yè)客戶的閉門交流,缺乏與C端消費(fèi)者在社交平臺(tái)互動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)。

但是,以大模型為基礎(chǔ)的AI應(yīng)用,開始逐漸轉(zhuǎn)變營銷思路。以豆包、文小言、kimi等為代表的這一批大模型應(yīng)用,都越來越強(qiáng)調(diào)C端傳播,用戶數(shù)成為產(chǎn)品生命力的重要指標(biāo)。DeepSeek的出圈,則一舉打破了海外推理模型的使用封鎖線,讓先進(jìn)AI技術(shù)可以為大眾所見、所聊、所用。這是技術(shù)民主化的最佳例證,也是AI實(shí)現(xiàn)商業(yè)成功的必經(jīng)之路。

面對(duì)DeepSeek掀起的AI民主化浪潮,全球AI企業(yè)或許都面臨一個(gè)關(guān)鍵選擇:是被DeepSeek熱潮悄無聲息地淹沒,還是加速擁抱億萬普通人。

-

AI

+關(guān)注

關(guān)注

88文章

35093瀏覽量

279508 -

DeepSeek

+關(guān)注

關(guān)注

1文章

797瀏覽量

1730

發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄

AI助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)破圈

Deepseek海思SD3403邊緣計(jì)算AI產(chǎn)品系統(tǒng)

DeepSeek推動(dòng)AI算力需求:800G光模塊的關(guān)鍵作用

HarmonyOS NEXT開發(fā)實(shí)戰(zhàn):DevEco Studio中DeepSeek的使用

FPGA+AI王炸組合如何重塑未來世界:看看DeepSeek東方神秘力量如何預(yù)測(cè)......

鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)也可以使用DeepSeek了

DeepSeek發(fā)表重磅論文!推出NSA技術(shù),讓AI模型降本增效

DeepSeek大模型受行業(yè)熱捧,加速AI應(yīng)用迭代

了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1兩個(gè)大模型的不同定位和應(yīng)用選擇

朋友圈被DeepSeek刷屏了?普通人如何也能吃上AI紅利?

深演智能AI全系產(chǎn)品接入DeepSeek

DeepSeek:引領(lǐng)全球AI競(jìng)賽的中國新范式

政策與技術(shù)并行,共推Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程?

蘿卜快跑爆火的背后,美格智能如何助力無人車商業(yè)化?

蘿卜快跑爆火的背后,美格智能如何助力無人車商業(yè)化?

DeepSeek破圈,AI商業(yè)化臨界點(diǎn)是如何被打開的?

DeepSeek破圈,AI商業(yè)化臨界點(diǎn)是如何被打開的?

評(píng)論